Denkmalpflegerische und wissenschaftliche Analyse. Der Gartensaal des Schlosses Angern stellt einen zentralen Repräsentationsraum in der Dreiflügelanlage dar, die Christoph Daniel von der Schulenburg zwischen 1738 und 1745 errichten ließ. Seine architektonische und dekorative Gestaltung spiegelt exemplarisch den Ausstattungsanspruch eines aufgeklärten altmärkischen Gutsherrn wider, der sich an höfisch-barocken Vorbildern orientierte und diese regional adaptierte.

Raumfunktion und architektonische Einbindung

Der Saal befindet sich im Erdgeschoss des Hauptflügels mit direkter Orientierung zum Gartenparterre, was seine Bedeutung als repräsentative Schnittstelle zwischen Innenraum und Außenraum unterstreicht. Diese Platzierung entspricht dem barocken Ideal einer „naturnahen Repräsentation“ und verweist auf vergleichbare Raumkonzepte etwa in Schloss Hundisburg oder Schloss Dieskau .

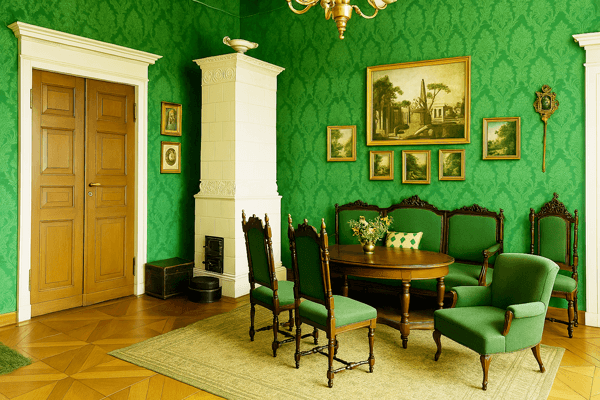

Wandgestaltung: Textilbespannung und Gliederung

Denkmalpflegerisch besonders aufschlussreich ist der Befund einer Wandbespannung aus blau-weiß gestreifter Leinwand, die sich bis zur unteren Wandkante zog. Dies wird gestützt durch den Fund eines handgeschmiedeten Nagels unterhalb einer ca. 5 cm hohen barocken Eichenfußleiste, der auf eine bodenbündige Fixierung der Bespannung verweist. Die textile Fläche war vermutlich auf eine Trägerleinwand gespannt und durch vergoldete Holzleisten an den Raumkanten gefasst – ein Prinzip, das der französischen Wandpaneel-Gliederung (boiserie souple) entspricht .

Die Rahmung wurde oben durch eine weiße, fein profilierte Stuckleiste abgeschlossen, die optisch den Übergang zur Decke bildete. Die Kombination von textiler Wandfläche, Goldleiste und Stuckrahmung erzeugt eine klare vertikale Zonierung, die für bürgerlich-militarisierte Adelsräume des mittleren 18. Jahrhunderts charakteristisch ist.

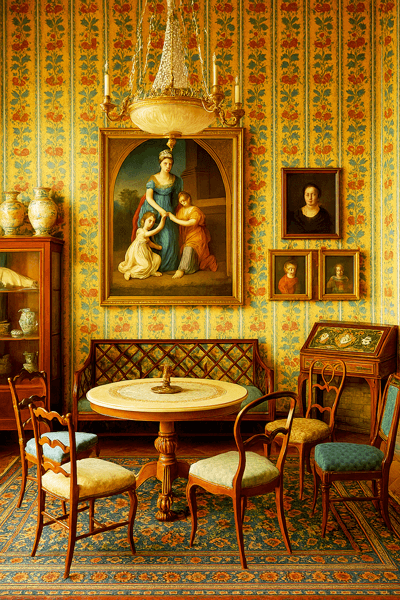

Decke: Rokoko-Stuck mit vergoldeter Ornamentik

Der bedeutendste Ausstattungsbefund betrifft die Decke des Gartensaals, die mit einer reich ornamentierten Rokoko-Stuckierung in symmetrischer Bänderform ausgeführt ist. Die floralen und emblematischen Motive – Voluten, Schleifen, Rosenzweige – sind teilweise plastisch gearbeitet und mit Goldfarbe gefasst. Die Gestaltung orientiert sich an der Dekorpraxis höfischer Rokokosäle, jedoch in vereinfachter Form ohne figürliche Malerei. Stilistisch ist sie vergleichbar mit Dekoren in den Residenzen Mosigkau, Oranienbaum oder Schloss Ettersburg. Diese Deckenfassung hebt den Raum deutlich über eine rein funktionale Nutzung hinaus: Sie verweist auf einen „Salon d’apparat“ im kleinständischen Maßstab, der sowohl dem Empfang, der musischen Unterhaltung als auch der symbolischen Repräsentation diente.

Raumwirkung und Gesamtbedeutung

In Kombination ergibt sich ein gestalterisch geschlossenes Bild:

- textile Wandbespannung (blau-weiß),

- feingliedrige, umlaufende vergoldete Holzleisten,

- profilierte weiße Stuckleiste,

- und eine goldverzierte Stuckdecke mit symmetrischer Ornamentik.

Diese Ausstattung belegt einen hohen Anspruch an Repräsentation, Geschmack und Ordnung, der sich zwischen höfischer Ästhetik und regionaler Funktionalität bewegt. Der Gartensaal ist damit ein Selbstbekenntnis des Bauherrn als aufgeklärter, international geprägter Offizier des niederen Hochadels – vergleichbar mit der Selbstdarstellung in der Galleria von Schloss Etelsen oder den Kabinetten im Palais der von Alvensleben in Erxleben.

Quellen

-

Brockmann, Friedrich: Schlossarchitektur in Mitteldeutschland 1650–1750. Halle, 1996.

-

Bothe, Rainer: Textile Wandverkleidungen des 18. Jahrhunderts – Technik, Funktion, Ästhetik. München, 2011.

-

Vogt, Ingeborg: Rokoko in Anhalt – Raumkunst zwischen Schloss, Stadt und Sommerresidenz. Dessau, 2003.