Schloss Angern – Baugeschichte, Raumbild und kultureller Wandel zwischen Mittelalter, Barock und Klassizismus. Die Geschichte von Schloss Angern in der Altmark ist ein exemplarisches Zeugnis adeliger Bau- und Lebensformen im Wandel der Jahrhunderte. Als aus einer hochmittelalterlichen Wasserburg hervorgegangenes Gutsschloss vereint die Anlage bauliche Schichten aus drei Epochen: der Gründungsphase um 1340, dem barocken Ausbau unter Generalleutnant Christoph Daniel von der Schulenburg ab 1738 und der klassizistischen Umformung durch Edo Graf von der Schulenburg um 1843. Die erhaltene Raumstruktur mit Hauptinsel, Turminsel und Vorburg, die Integration mittelalterlicher Gewölbe, die klar gegliederte barocke Raumordnung und die klassizistische Repräsentationskultur des 19. Jahrhunderts machen Schloss Angern zu einem einzigartigen Zeugnis ländlicher Adelskultur in Mitteldeutschland. Die Architektur erzählt von militärischer Funktion, gutsherrlicher Selbstvergewisserung und bürgerlich-rationaler Modernisierung – ein Ensemble, das in seiner Vielschichtigkeit die Transformationsprozesse adliger Repräsentation zwischen Spätmittelalter und Moderne sichtbar macht.

Mittelalterlicher Ursprung: Burg Angern um 1340

Die ältesten erhaltenen Baustrukturen stammen aus der Zeit um 1340. Die vom Magdeburger Erzbischof Otto von Hessen errichtete Burg stellt ein herausragendes Beispiel einer hochmittelalterlichen Wasserburg in der norddeutschen Tiefebene dar. Ihr klar gegliedertes Inselburgsystem – mit einem Palas samt tonnengewölbtem Erdgeschoss, einer autarken Turminsel mit Bergfried, Versorgungsgebäude mit Brunnen sowie einer funktional angebundenen Vorburg – verbindet Wehrfunktion, Verwaltung und wirtschaftliche Selbstversorgung auf exemplarische Weise. Die Einbettung in ein strategisch genutztes Bruchgelände mit künstlich regulierten Gräben, der vollständige Erhalt wesentlicher Baustrukturen ohne barocke Überformung sowie archivalische Belege ab dem 14. Jahrhundert unterstreichen die bau- und quellenhistorische Bedeutung der Burganlage im Kontext der hochmittelalterlichen Wasserburgen Norddeutschlands.

Zerstörung und Nutzung im 17. Jahrhundert

Im Jahr 1631 wurde die mittelalterliche Burg durch einen Brand im Zuge des Dreißigjährigen Kriegs stark beschädigt. Die Dorfchronik von Angern berichtet 1650, dass „die vier Keller und der alte Turm“ verschont geblieben seien – ein klarer Hinweis auf die Erhaltung der tonnengewölbten Palasräume und des mittelalterlichen Wehrturms. In den Folgejahren wurden die Gewölbe des Palas weiterhin genutzt, während an der notdürftig instandgesetzten Ringmauer einfache Anbauten errichtet wurden.

Zwischen 1631 und 1680 entstand auf der südlich vorgelagerten Turminsel ein neuer Wohnkomplex, der sich aus einem zweigeschossigen Haupthaus, einem eingeschossigen Nebengebäude und dem funktionslos gewordenen, aber baulich eingebundenen Wehrturmstumpf zusammensetzte. Der schlichte, überwiegend in Fachwerkbauweise errichtete Gebäudeverbund spiegelte die ökonomisch angespannte Nachkriegssituation, verband jedoch pragmatische Bauweise mit punktuellen Repräsentationsansprüchen. Das Haus verfügte über klar gegliederte Wohn-, Dienst- und Lagerbereiche, war mit eisernen Öfen, Butzenscheibenfenstern und Eichenholztreppen ausgestattet und integrierte den Turm funktional in das Ensemble. Inventar und bauliche Befunde belegen eine strukturierte Haushaltsführung mit differenziertem Möbel- und Textilbestand sowie eine partielle Wiederverwendung von Bauteilen beim späteren barocken Schlossneubau (Gutsarchiv Angern Rep. H Angern Nr. 409, Blätter 15–18). Zugleich wurde das Gelände der Hauptburg bis zur Höhe des Palas-Erdgeschosses aufgefüllt, was die spätere Geländenivellierung erklärt. Diese frühneuzeitlichen Baustrukturen bildeten die funktionale und topografische Grundlage für den späteren barocken Ausbau der Schlossanlage.

Barocker Ausbau unter Christoph Daniel von der Schulenburg (1737–1752)

Nach dem Erwerb des Burghofs Angern und Gut Vergunst im Jahr 1737 (vgl. Gutsarchiv Angern Rep. H Angern Nr. 336) ließ Christoph Daniel von der Schulenburg (1684–1763), Generalleutnant in sardischen Diensten, zwischen 1738 und 1752 das heutige Schloss im Rokoko-Stil nach Plänen von Friedrich August Fiedler auf der Turminsel errichten.

Das frühneuzeitliche zweigeschossige Haupthaus wurde nach der Quellenlage überwiegend abgetragen, jedoch möglicherweise nicht vollständig: Einzelne Bauteile und Wandstrukturen wurden offenbar in den barocken Neubau strukturell integriert. Ein konkreter Hinweis darauf ist eine zugemauerte Wandnische mit blauer Kreidefarbe im heutigen Gartensaal, die stilistisch und materialtechnisch aus der Zeit vor dem barocken Ausbau stammen dürfte. Der Neubau ersetzte die älteren Gebäude vollständig in seiner äußeren Erscheinung, griff aber an mehreren Stellen auf bestehende Substanz zurück. Besonderes Augenmerk verdient die Integration mittelalterlicher Bausubstanz: Das Erdgeschoss des mittelalterlichen Wehrturms und die angrenzenden Tonnengewölbe auf der Turminsel wurden in den Keller des neuen Ostflügels übernommen. Diese Räume lagen nun unter dem Erdgeschossniveau des Ostflügels und wurden vermutlich als Lagerräume genutzt. Der Wassergraben zwischen Turminsel und Hauptinsel blieb vollständig erhalten; die Verbindung zwischen Hauptinsel und Turminsel erfolgte über eine Brücke. Die Gewölberäume auf der Hauptinsel – insbesondere im ehemaligen Palas – wurden weiterhin als Lager- und Archivräume genutzt und nicht überbaut.

Der barocke Garten in französischem Stil wurde als funktional-ästhetische Gesamtanlage gestaltet, die geometrische Ordnung, Nutzgartenstrukturen und repräsentative Elemente vereinte; auf Grundlage seines Mémoire von 1745 (Gutsarchiv Angern, Rep H Nr. 409, Blatt 19-22) entstanden Sichtachsen, ein Irrgarten, Quartiere für Gemüse und Kräuter, Spaliere, Lustkabinetts, Teiche und eine frühe Baumschule, wobei die Gartenarchitektur nicht höfischer Repräsentation, sondern der effizienten Selbstversorgung und symbolischen Selbstvergewisserung eines aufgeklärten Landadels diente – ein Gutsgarten mit barockem Anspruch, dessen Gestaltung bis heute durch Karten, Pläne und Überlieferungen präzise nachvollzogen werden kann.

Katasterkarte von 1740 Schloss, Barockgarten Wassergraben, Vorburg und Gutshof (Landeshauptarchiv Magdeburg)

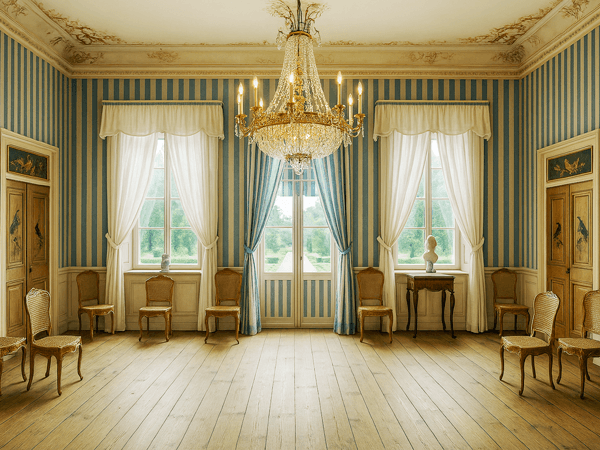

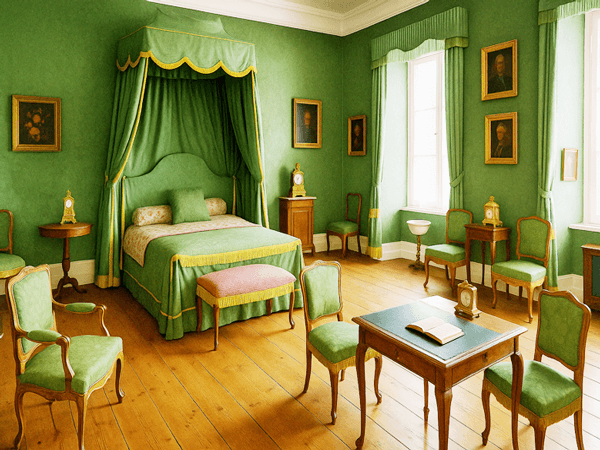

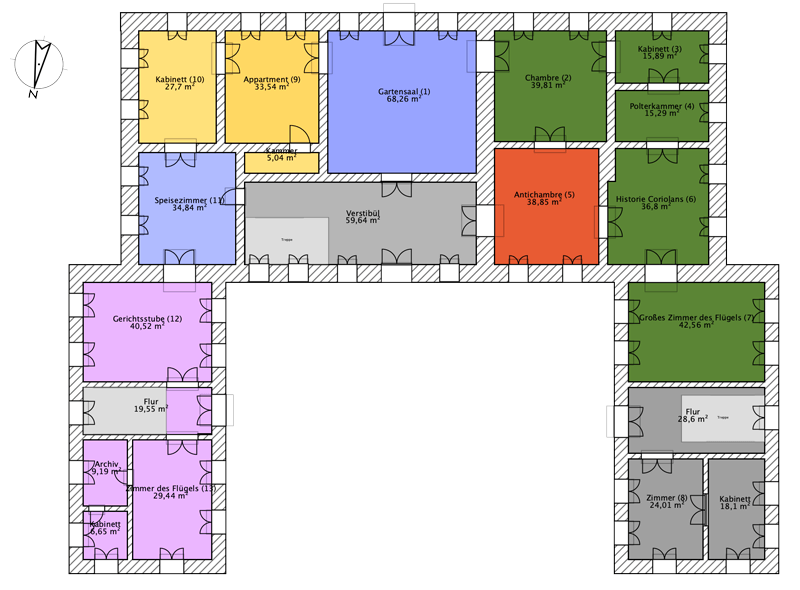

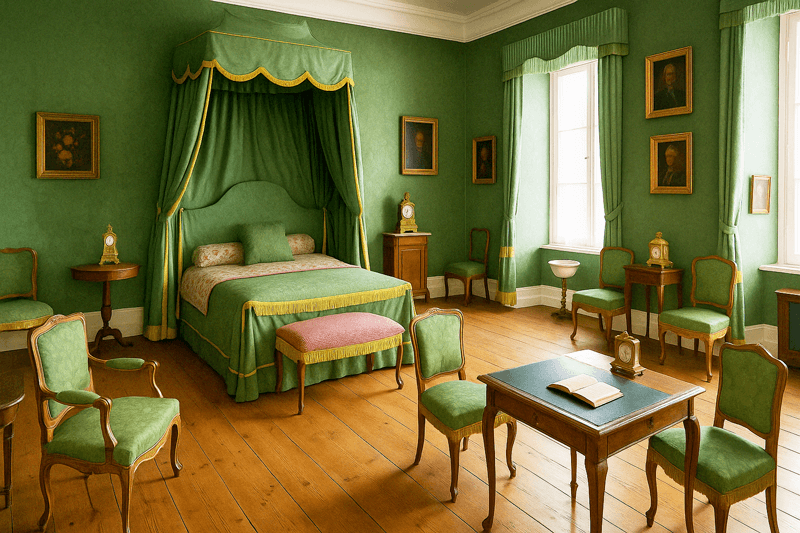

Die Raumstruktur des Schlosses Angern um 1750 folgt einem klar gegliederten Schema barocker Gutshausarchitektur, das Repräsentation, Verwaltung und Wohnfunktion in einer hierarchisch organisierten Gesamtstruktur vereinte. Der Hauptflügel enthielt mehrere Appartements, darunter das aufwendig ausgestattete appartement de parade von Christoph Daniel von der Schulenburg mit Antichambre, Chambre, Kabinett, Polterkammer und einem weiteren Appartment. Der zentrale Gartensaal verband diese Wohnbereiche mit dem barocken Garten und fungierte als architektonisches Scharnier zwischen Repräsentation und Rückzug. Der Ostflügel diente als Patrimonialgericht mit Gerichtsstube, Kanzlei, Schreibstube und Archiv. Im Souterrain lagen Küche, Vorratsräume und Gesindestuben, die eine klar getrennte Dienstebene bildeten. Der Salle d’apparat in der bel étage fungierte als zentraler Repräsentationsraum des Hauses, dessen eindrucksvolle Höhe, bildprogrammatische Ausstattung mit Supraporten, mythologischen Szenen und Kriegsplänen sowie hochwertige Möbel – darunter Rohrstühle, Nussbaumtische und Berliner Drechselarbeiten – den politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Anspruch eines aufgeklärten Offiziersadligen wie Christoph Daniel von der Schulenburg auf eindrucksvolle Weise inszenierten.

Grundriss des Erdgeschosses mit Appartment von Christoph Daniel (grün) und Patrimonialgericht (rosa)

Die Inneneinrichtung des Schlosses Angern um 1752 (Gutsarchiv Angern, Rep. H 76) spiegelte den repräsentativen Anspruch und die kulturelle Orientierung eines aufgeklärten Offiziersadligen wider, dessen Lebensweg durch militärische, diplomatische und administrative Tätigkeiten im Dienst verschiedener Höfe – darunter Preußen, Sachsen und Sardinien-Piemont – geprägt war. Die Ausstattung war Ausdruck eines adeligen Selbstverständnisses, das Bildung, Status und Ordnung in räumlicher Gestalt sichtbar machte und reichte von farbigen Damasttapeten, geschnitztem Nussholzmobiliar und Supraporten mit chinoisen, mythologischen oder jagdlichen Motiven bis zu fein gearbeitetem Porzellan, Spiegeln, Uhren und Leuchtern. Besonders auffällig ist die Kombination aus alltagspraktischer Möblierung – etwa Rohrstühle Berliner Arbeit, Klapptische, sogar das militärische Feldbett von Christoph Daniel – und symbolischen Objekten wie Bacchanalbildern, Fürstenporträts, Waffensammlung und Erinnerungsstücken aus dem Kriegsdienst. Diese Elemente reflektieren nicht nur Wohnkomfort, sondern auch die kultivierte Selbstdarstellung eines Mannes, der in der europäischen Diplomatie ebenso versiert war wie im militärischen Kommando. Der Stil der Einrichtung bewegte sich im Spannungsfeld zwischen Spätbarock und Rokoko, mit französischen und italienischen Einflüssen sowie Elementen höfischer Chinoiserie, sehr ählich dem Schloss Mosigkau bei Dessau. In ihrer Gesamtheit dokumentiert die Ausstattung ein Lebensmodell zwischen standesgemäßer Repräsentation, kosmopolitischer Erfahrung und dynastischer Kontinuität.

Die Bibliothek von Christoph Daniel von der Schulenburg im Schloss Angern verkörpert den Bildungsanspruch eines aufgeklärten preußischen Offiziersadligen und diente zugleich als intellektuelles Arsenal für dessen militärischen und diplomatischen Dienst im Europa des 18. Jahrhunderts. Sie vereinte klassische Geschichtsschreiber wie Caesar und Plutarch mit strategischer Literatur von Vauban, staatsphilosophischen Werken wie Grotius’ De iure belli ac pacis und moraltheoretischen Texten zur Selbstformung. Die gezielte Auswahl orientierte sich an einem europaweit anerkannten Bildungskanon für den homo militaris et politicus, wie ihn auch Johann Tobias Wagner forderte. Nach Christoph Daniels Tod 1763 übernahm sein Neffe Alexander Friedrich Christoph Graf von der Schulenburg die Bibliothek und erweiterte sie um aufklärerische, moralpädagogische und individualpsychologisch geprägte Werke, darunter Friedrichs II. Mémoires oder die Pensées de Monsieur le comte d’Oxenstirn. In ihrer Entwicklung spiegelt die Bibliothek nicht nur den Wandel adeliger Selbstvergewisserung, sondern dokumentiert die Transformation eines Standes, der seine Autorität zunehmend durch Bildung, Tugend und staatliche Verantwortung legitimierte.

In der Gesamtschau bildet die Innenarchitektur von Schloss Angern somit ein seltenes Beispiel adliger Wohnkultur des mittleren 18. Jahrhunderts in der Altmark. Sie vereint französisch geprägte Eleganz, preußisch-militärische Sachlichkeit und kunsthandwerklich internationale Impulse zu einem spezifischen Ausdruck sozialer Stellung und kultureller Identität im Zeitalter Friedrichs II.

Klassizistische Umgestaltung im 19. Jahrhundert

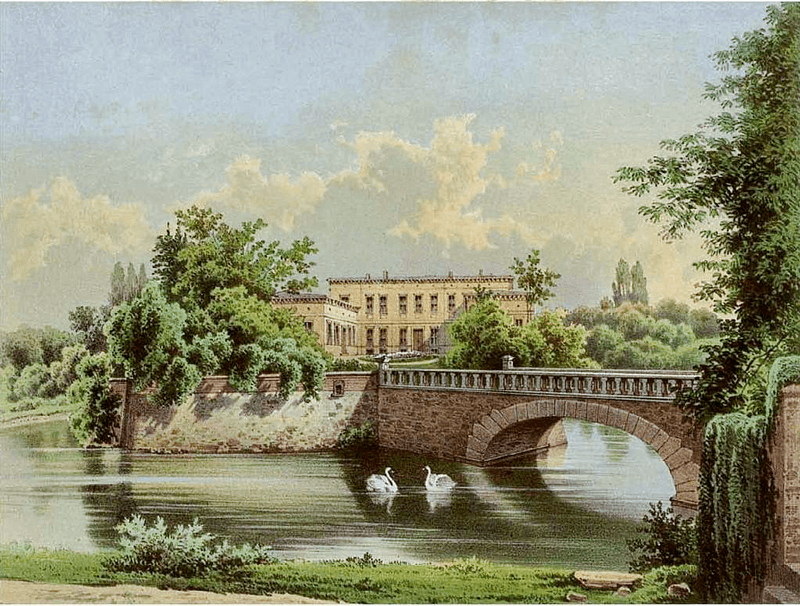

Ab dem Jahr 1845 wurde das Schloss von Edo Graf von der Schulenburg und Helene Gräfin v.d. Schulenburg, geborene von Schöning, umgestaltet, inspiriert durch die Villa Schöningen in Potsdam, die Ludwig Persius für Edos Schwiegervater Kurd v. Schöning entworfen hatte. Dabei wurde das barocke Walmdach durch ein flaches Dach ersetzt und es wurde ein Mezzaningeschoss ergänzt.

Stilistisch orientierte sich die Umgestaltung am klassizistischen Villenideal, wie es insbesondere durch den Architekten Ludwig Persius (1803–1845) in Preußen etabliert worden war. Persius war ein Schüler Schinkels und beeinflusste zahlreiche Gutsanlagen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, insbesondere durch die Verbindung von Architektur und umgebender Landschaft. Auch in Angern lassen sich entsprechende Tendenzen erkennen: Die neu geschaffene, streng gegliederte Hauptfassade mit flach geneigtem Walmdach, klassizistischen Gesimsen und einem leicht hervorgehobenen Mittelrisalit spiegelt die Idealformen des römischen Villenstils wider.

Markante dekorative Elemente wie Eisenguss-Rosetten unter dem Dachgesims und die ornamentierten Balkongeländer und Brückengeländer aus Gusseisen, sowie dekorative Parkbänke aus Eisenguss zeigen den Einsatz industriell gefertigter Bauelemente und zugleich die ästhetische Orientierung an der „modernen“ Baukunst der Zeit.

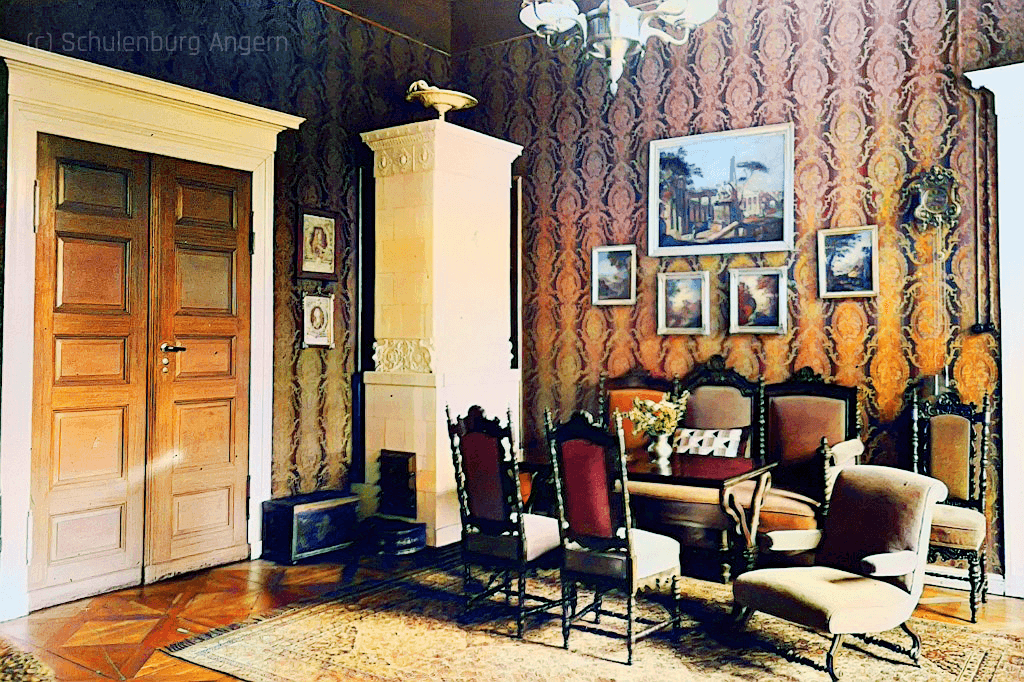

Um 1845 präsentierte sich Schloss Angern mit klarer Trennung zwischen öffentlichen Repräsentationsbereichen im Erdgeschoss – darunter Vestibül, Gartensaal, Herrensalon, Damensalon, Speisesaal und Bibliothek – und privaten Wohn- und Schlafräumen im Obergeschoss; der ehemals barocke Obere Saal verlor seine Zeremonialfunktion zugunsten biedermeierlicher Wohnkultur, während das Souterrain funktional als hauswirtschaftlicher Bereich mit moderner Ausstattung diente und die Seitenflügel weiterhin Verwaltung, Archiv und das Gemeindebüro beherbergten – Ausdruck einer zeittypischen Verbindung von rationalisierter Gutsherrschaft, familiärer Intimität und repräsentativer Selbstvergewisserung im Stil des preußischen Bildungsadels.

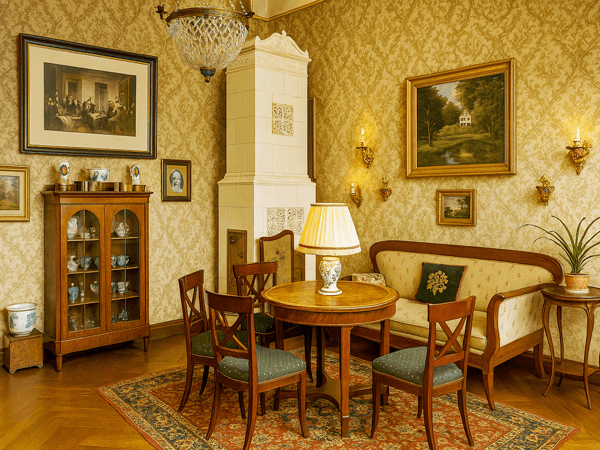

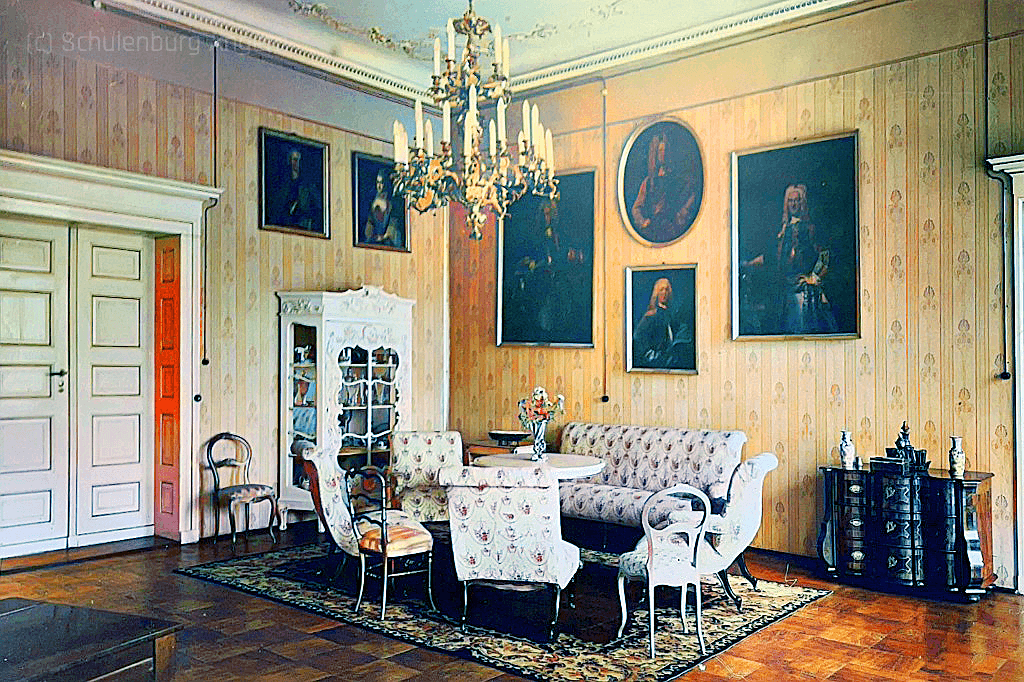

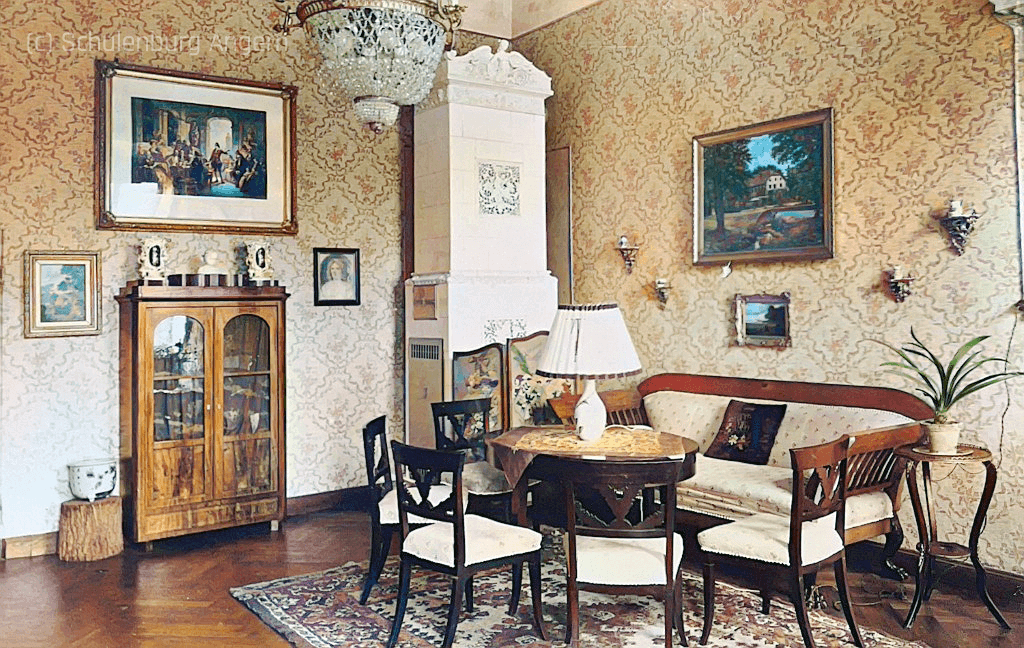

KI coloriertes Foto des Damensalons des Schlosses Angern Anfang des 19. Jahrhunderts

Der englische Landschaftspark wurde um 1850 unter Edo Graf von der Schulenburg nach klassizistischen Idealen und unter dem Einfluss seiner Gemahlin Helene von Schöning sowie vermutlich nach Plänen aus dem Umfeld von Gustav Meyer im Stil eines Pleasuregrounds mit geschwungenen Wegen, Sichtachsen, markanten Solitärbäumen, Parkbänken und dem zentralen Fächerbeet angelegt; er verband Repräsentation und naturnahe Gestaltung in preußischer Gartentradition, wurde mehrfach verändert, u. a. durch Pflanzungen seltener Gehölze (1911), teilweise überbaut (1966) und nach Sturmereignissen (1983) beschädigt, ehe er seit 2022 auf Grundlage historischer Aufnahmen unter fachlicher Leitung originalgetreu restauriert wird.

Die klassizistische Umgestaltung war somit keine grundlegende Zerstörung der barocken Substanz, sondern eine bewusste stilistische Modernisierung unter Beibehaltung der funktionalen und historischen Raumlogik. Die Verbindung von Repräsentation, Landschaftsbezug und technologischer Moderne (Eisenguss) macht Schloss Angern im 19. Jahrhundert zu einem Beispiel für die stille, aber wirksame Anpassung adeliger Wohnkultur an die Maßstäbe einer sich wandelnden Gesellschaft.

Historische und baugeschichtliche Bedeutung

Schloss Angern stellt ein Beispiel für die fortschreitende Überlagerung mittelalterlicher, frühneuzeitlicher und klassizistischer Bauphasen im ländlichen Raum der Altmark dar. Besonders hervorzuheben ist die durchgängige Nutzung und Überformung der hochmittelalterlichen Gewölbe – ein architektonischer Sonderfall, der restauratorisch wie denkmalpflegerisch interessant ist. Im heutigen Bestand lassen sich folgende Bauphasen klar differenzieren:

- um 1340: Palas mit Ziegelgewölben (erhalten)

- 1631: Teilweise Zerstörung im 30jährigen Krieg durch Brand

- ab 1631: Anbauten an die Reste der Ringmauer der Hauptburg und Neubauten auf der Turminsel

- 1737–1752: barocker Umbau unter Christoph Daniel von der Schulenburg

- um 1843: klassizistischer Umbau durch Edo Graf von der Schulenburg

- ab 2000: Restaurierung der Dreifügelanlage

Quellen

- Gutsarchiv Angern, Rep. H Angern Nr. 76, Nr. 79, Nr. 336, Nr. 409, Nr. 412

- Dorfchronik Angern (Brigitte Kofahl)

- Georg Dehio: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I, München/Berlin 2002, S. 91

- Paul Grimm: Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magdeburg, Berlin 1958, S. 360

- Friedrich-Wilhelm Krahe: Burgen des Deutschen Mittelalters, Würzburg 2000, S. 95

- Bruno J. Sobotka / Jürgen Strauss: Burgen, Schlösser, Gutshäuser in Sachsen-Anhalt, Darmstadt 1994, S. 409