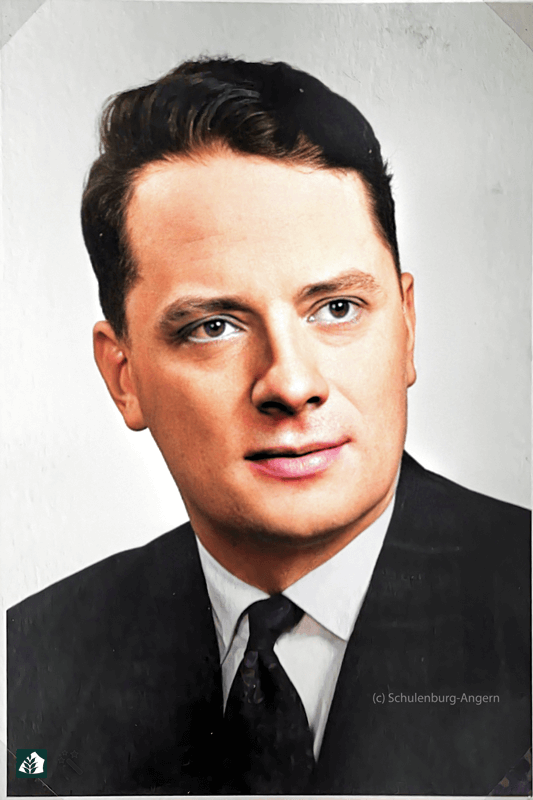

Kuno Wilhelm Christoph Daniel Graf von der Schulenburg (* 1923 in Magdeburg, † 1987 in Frankfurt am Main) war ein deutscher Jurist und Mitglied der XXI. Generation der Familie von der Schulenburg. Kuno Wilhelm wurde als einziger Sohn von Sigurd-Wilhelm Graf von der Schulenburg geboren.

Ausbildung und Karriere

Kuno besuchte das Gymnasium in Stendal und die Klosterschule Roßleben. Nach dem Kriegseinsatz von 1942 bis 1945 und der Vertreibung seiner Familie aus Angern im Zuge der Bodenreform im Januar 1946 absolvierte er 1948 in Lemgo/Lippe das Abitur.

- Kuno arbeitete bis 1953 auf verschiedenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben als Eleve und Verwalter.

- Sein Studium der Rechtswissenschaften absolvierte er an der Universität Göttingen, wo er Mitglied des Corps Saxonia war.

- Er studierte Jura an der Universität Göttingen, wo er beim Corps Saxonia aktiv war. 1958 wurde er Referendar und 1964 Assessor.

- 1958 wurde er Referendar und 1964 Assessor. Während dieser Zeit arbeitete er beim Amtsgericht Osterode/Harz, der Staatsanwaltschaft Augsburg und der Regierung Hannover.

- Im November 1965 trat er in den Staatsdienst beim Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft in Frankfurt am Main ein. 1968 wurde er Regierungsrat, 1971 Oberregierungsrat und später leitender Regierungsdirektor.

- Seit 1971 arbeitete er beim Bundesausgleichsamt in Bad Homburg v. d. Höhe.

Nachkriegszeit

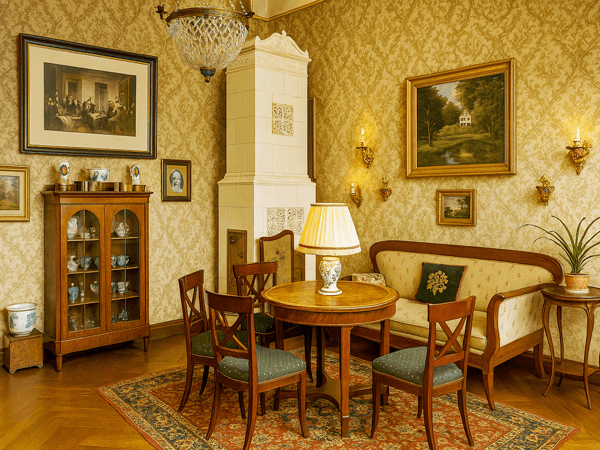

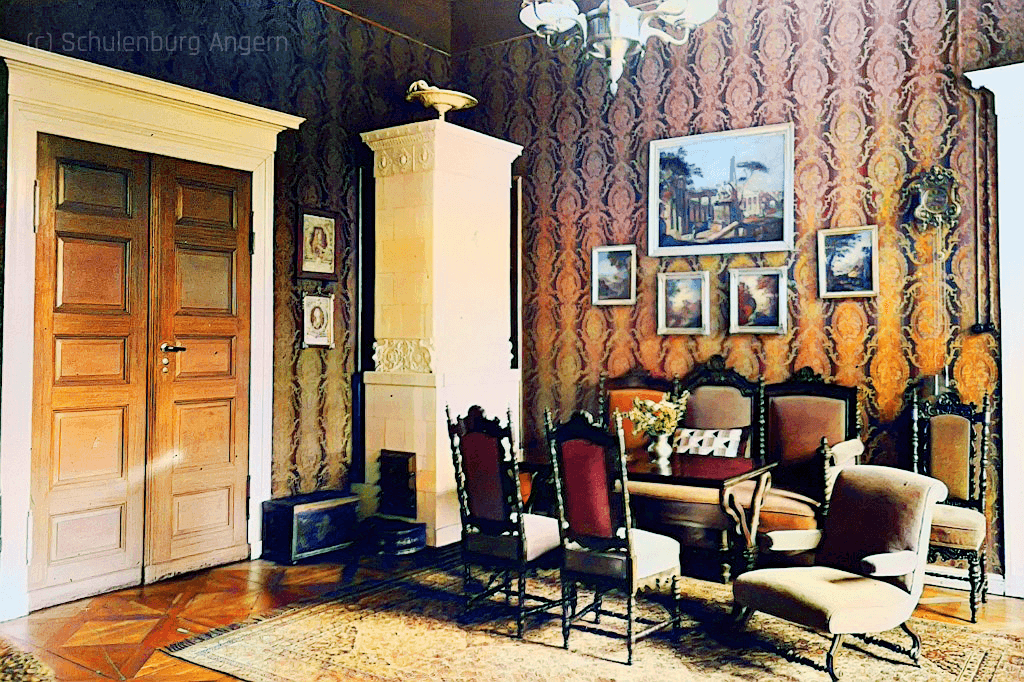

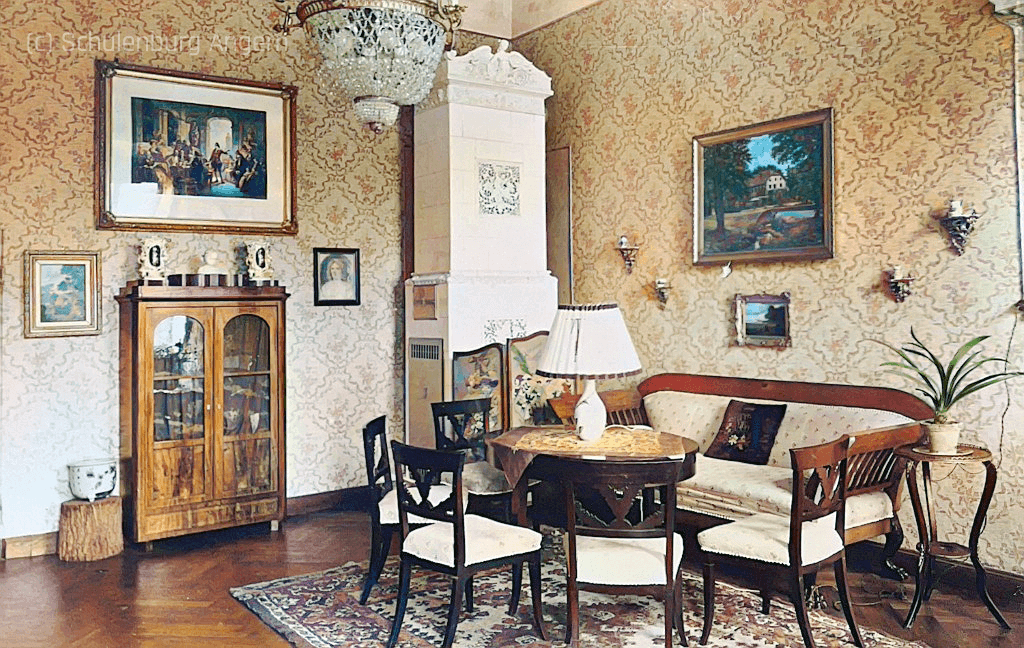

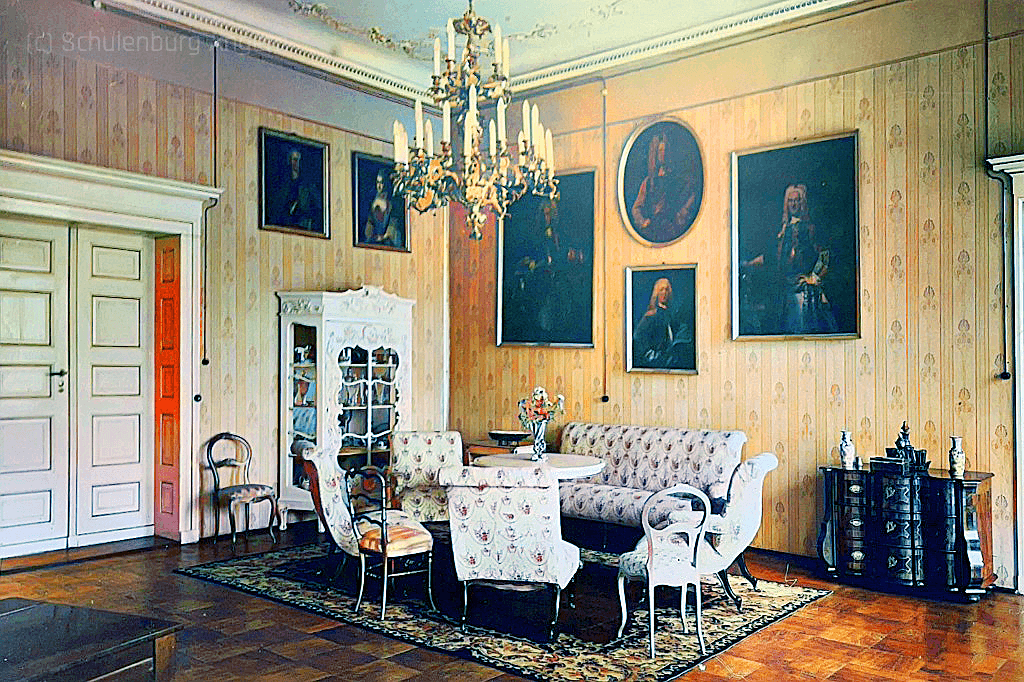

Kuno und befand sich bis Ende September 1945 in Kriegsgefangenschaft bzw. außerhalb der sowjetischen Besatzungszone. Seine Rückkehr wurde von der Familie mit großer Sorge erwartet. Am 24. August 1945 konnte er telefonisch Kontakt aufnehmen und kündigte seine baldige Heimkehr an. Am 27. August feierte die Familie seinen 22. Geburtstag in seiner Abwesenheit. Kurz darauf traf Kuno überraschend in Angern ein. Er war körperlich unversehrt geblieben und unterstützte seinen Vater in den folgenden Wochen in allen Bereichen des Betriebs. Kuno begleitete ihn unter anderem nach Stendal und Ellersell, nahm an forstwirtschaftlichen Besprechungen teil. Am 10. Oktober 1945, dem Tag der offiziellen Enteignung des Gutes Angern durch die sowjetisch gestützte Verwaltung der Provinz Sachsen, befindet sich Kuno gemeinsam mit seinem Vater in Stendal. Die Verkündung der Enteignung durch kommunistische Funktionäre erfolgt während ihrer Abwesenheit, was im Tagebuch dokumentiert wird. Die Familie darf “vorläufig als Gäste” im Schloss verbleiben.

Aus dem Sigurds Tagebuch: "Am 10. Oktober – dem Tag, an dem man uns feierlich und mit eisiger Miene verkündete, dass wir „enteignet“ seien und „keinerlei Anrechte mehr“ hätten – war es Kuno, der an meiner Seite war. Gemeinsam waren wir an diesem Tag in Stendal, um Zigarren bei einem Kameraden abzuholen – eine letzte kleine Geste eines verlorenen Herrenstandes. Dass wir genau in diesem Moment nicht zu Hause waren, schien wie ein symbolischer Abschied von einer Welt, die unwiederbringlich verloren ging."

Geschwister

Sigrid, die ältere Tochter, wird in späteren Aufzeichnungen (ab 1950) als gesundheitlich schwer beeinträchtigt beschrieben. Sie ist zu diesem Zeitpunkt in Düsseldorf in stationärer Behandlung aufgrund einer Nervenlähmung der Beine infolge einer Erkrankung des Tiefengefühls. 1945 lebt sie im Elternhaus in Angern und ist in Alltagsaufgaben eingebunden.

Irmintraut, die jüngere Tochter, ist 1945 aktiv im Haushalt und landwirtschaftlichen Betrieb involviert. Sie begleitet ihren Vater regelmäßig zu kirchlichen Veranstaltungen, bei der Traubenernte und bei Verwaltungsangelegenheiten im Dorf. Später wird sie die Übertragung des Tagebuchs aus der Handschrift ihres Vaters maßgeblich begleiten.

Privatleben

- 1971 baute er ein Haus in Karben-Petterweil (Hessen), wo er mit seiner Familie lebte.

- Kuno Wilhelm war mit Jutta von François verheiratet, der Tochter des Majors a. D. und Diplom-Chemikers Dr. phil. Götz von François und Erika, geborene Schliffer.

- Gemeinsam hatten sie zwei Kinder: Alexander Friedrich Christoph II (*4.8.1968) und Isabella Marie Luise von Bentivegni (*2.3.1974)

Letzte Jahre

Kuno Wilhelm Christoph Daniel starb am 18. Juli 1987 im Alter von 63 Jahren in Frankfurt am Main. Die Wiedervereinigung Deutschlands und die Rückkehr seines Sohnes Alexander in die alte Heimat Angern erlebte er nicht mehr.