Vom Gartensaal gelangt man in den Damensalon, dessen Nutzung sich im Laufe der Zeit deutlich wandelte. Im Jahr 1745 Teil eines appartement de commodité, spiegelte seine Ausstattung französische Einflüsse wider: Damastbespannungen, Falballa-Gardinen und Möbel aus Nussholz zeugen vom internationalen Stiltransfer adeliger Wohnkultur. Ab etwa 1845 wurde der Raum zum gesellschaftlichen Mittelpunkt der Hausherrin: mit Tee-Étagèren, floralen Sitzgruppen und heller Farbgebung wandelte sich der private Rückzugsort zum salonartigen Repräsentationsraum – Ausdruck eines neuen weiblichen Rollenbilds im 19. Jahrhundert.

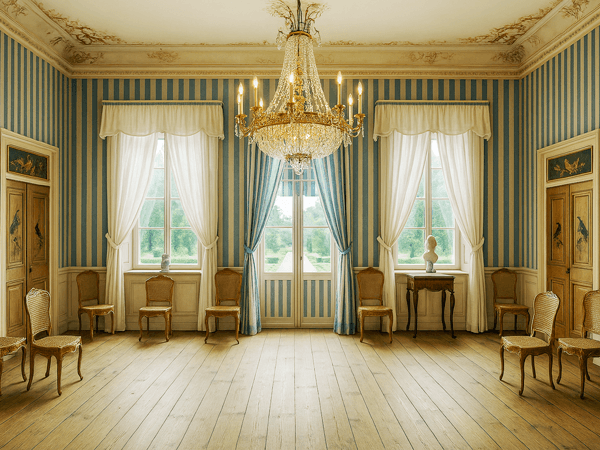

Der Raum im 18. Jahrhundert

Bei diesem Raum sowie dem angrenzenden Kabinett handelte es sich um eines der appartements de commodité, wie sie im 18. Jahrhundert für Familienangehörige, ranghohe Gäste oder vertraute Bedienstete in barocken Adelssitzen üblich waren. Diese Räume vereinten private Rückzugsorte mit höfischer Repräsentation.

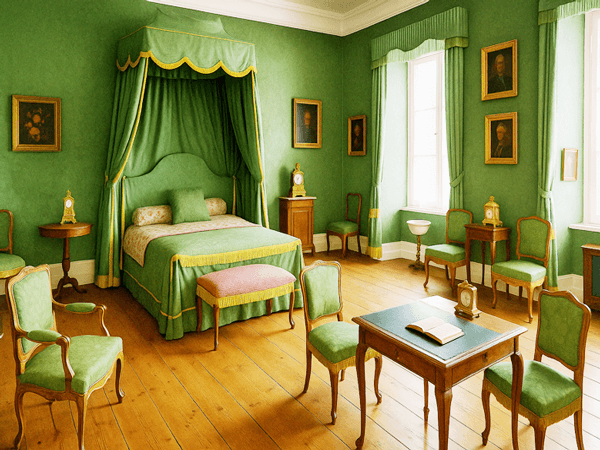

Der Raum spiegelt um 1745 die barocke Vorliebe für textile Prachtentfaltung, ornamentale Vielfalt und symbolisch aufgeladene Bildwerke wider. Er diente vermutlich als privates Appartement, das Repräsentation mit Intimität und räumlicher Abgeschlossenheit verband. Die Ausstattung verweist auf französische Einflüsse in der Schlafkultur des Adels sowie auf den internationalen Austausch von Materialien, Stilen und Wohnkonzepten der Zeit.

Laut dem Inventar von 1752 umfasste die Ausstattung 31 Bahnen gelbe Brocadell-Tapeten sowie vier Gardinen und zwei Falballas aus weißer Leinwand. Das zentrale Möbelstück war ein großes Bett à la Duchesse, außen mit weißer Garnierung versehen. Es verfügte über einen oberen und unteren Bassemens sowie Gardinen aus Doublett; innen war es mit einem Himmel und einer Decke aus gelbem Moiré ausgestattet. Ein solches Bett à la Duchesse ist ein französisches Himmelbett, bei dem der Baldachin direkt an der Decke befestigt ist und die sonst üblichen vier Pfosten entfallen – was eine besonders elegante, schwebende Wirkung erzeugt, die im höfischen Umfeld sehr geschätzt wurde.

Zum Ensemble gehörte eine separate Decke aus chinesischem Zitz. Das Bettzeug bestand aus einer großen Matratze, einem rot-weiß gestreiften Parchen-Unterbett, einem Kopfpolster aus demselben Stoff, einem blau-weiß gestreiften Fulipfuhl (Fußpolster), einem gelb-grün-rot-weiß gestreiften Oberbett aus feinem Leinen mit extra feiner Daunenfüllung sowie zwei Kopfkissen aus dem gleichen Stoff und einem Strohsack. Alle Stücke waren mit der Nummer „2“ gekennzeichnet.

Zur weiteren Möblierung gehörten ein großes Sofa mit Bezug aus gelbem Doublett, weiß garniert, sowie sechs passende Stühle. Ein ovaler Spiegel mit Nussbaumrahmen, ein Nussbaumtisch unter dem Spiegel sowie zwei kleine Ecktische aus gleichem Material ergänzten das Arrangement.

Die Wände waren mit Supraporten ausgestattet: Eines zeigte einen Kapaun, zwei Hühner und ein Lamm; ein weiteres einen Hahn, zwei Hühner und drei Tauben. Ergänzt wurde die Ausstattung durch eine Darstellung der Himmelfahrt Christi, ausgeführt in Gold und Silber auf farbiger Couleur-Seide – eine kostbare, gestickte Textilarbeit mit religiösem Motiv.

KI-generierte Ansicht des Raumes um 1750

Hinzu kam ein Porträt der Königin, „Frau Mutter Seiner Majestät des Königs von Preußen“. Damit dürfte Sophia Dorothea von Hannover (1687–1757) gemeint sein – Ehefrau von Friedrich Wilhelm I. und Mutter von Friedrich II. (der Große), der ab 1740 König war. Als „Königin Mutter“ hatte sie zur Zeit der Inventarisierung (1743) eine bedeutende Repräsentationsrolle inne. Sophia Dorothea, Tochter von Georg I. von Großbritannien, übte prägenden Einfluss auf höfische und kulturelle Gepflogenheiten in Preußen aus.

Eine verdeckte Tür mit tapezierter Verkleidung – um 2008 verschlossen – führte vermutlich in die Retirade, ein kleines, angrenzendes Kabinett mit Waschgelegenheit, das heute vom Empfangsbereich aus zugänglich ist und als Gäste-Toilette genutzt wird.

Das benachbarte kleine Kabinett war mit denselben gelben Damasttapeten ausgestattet und vermutlich für einen (mitreisenden) Bediensteten vorgesehen. Dort befand sich ein zusammenklappbares Bett für einen Domestiken sowie ein gelber Stuhl, der eine Comodité enthielt – ein sogenannter „Chaise Percée“ oder Toilettenstuhl mit integrierter Nachttopfvorrichtung, wie er im 18. Jahrhundert diskret in Kammern genutzt wurde.

Der Raum im 19. Jahrhundert

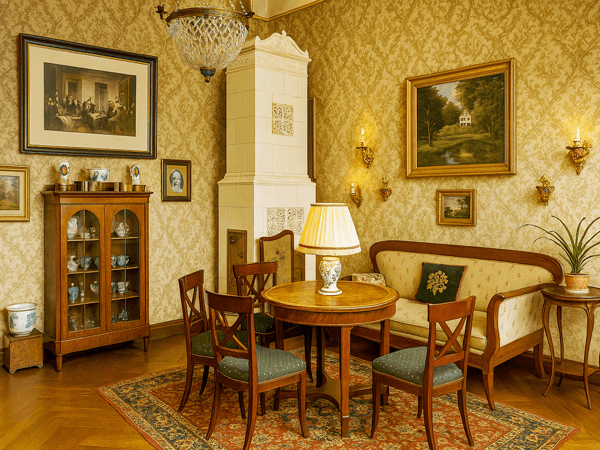

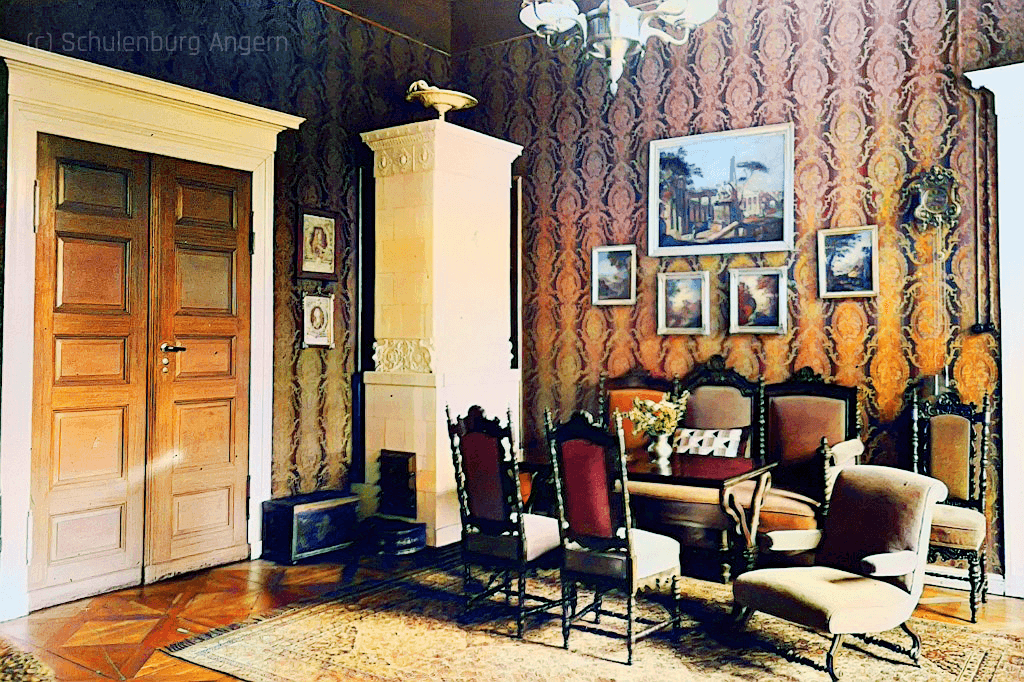

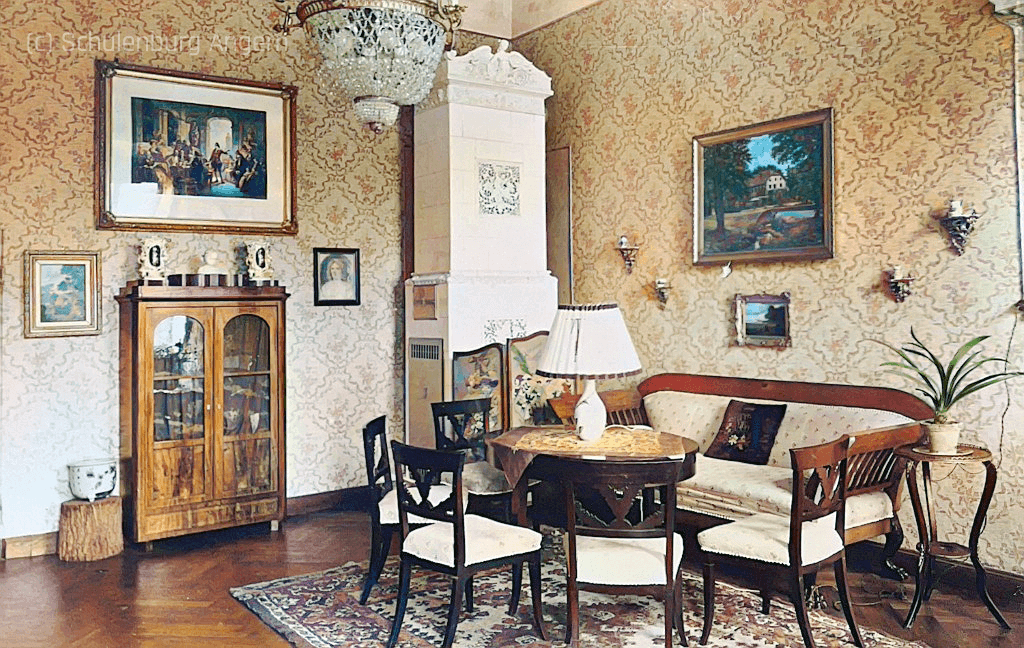

Der Damensalon des Schlosses Angern, wie er auf der überlieferten Fotografie des späten 19. oder frühen 20. Jahrhunderts dokumentiert ist, stellt ein herausragendes Beispiel für die spätbiedermeierliche bis frühgründerzeitliche Wohnkultur des Adels in der Provinz dar. Seine Ausstattung zeugt von einer stilistischen Überlagerung klassizistischer, biedermeierlicher und historistischer Elemente und verweist zugleich auf die fortschreitende Differenzierung privater Innenräume im Zuge des sozialen und kulturellen Wandels des 19. Jahrhunderts.

Die Wandgestaltung mit einer vollständig durchlaufenden, ornamental gestalteten Tapete in hellen Tönen erzeugt einen homogenen, beruhigten Raumeindruck. Das Rankenmotiv mit vegetabilen Anklängen ist typisch für die Zeit um 1870/80 und spiegelt die Rezeption barocker und rokokozeitlicher Dekore im Rahmen des Historismus. Diese textile bzw. textilimitierende Wandverkleidung steht exemplarisch für das Streben nach bürgerlicher Eleganz, gepaart mit wohnlicher Intimität. Die Tapete fungiert nicht nur als dekorative Hülle, sondern auch als strukturierendes Element für die Hängung von Bildern und Wandobjekten.

Zentraler Blickfang ist die Sitzgruppe, bestehend aus einem sechseckig abgeschrägten Tisch, vier klassizistisch beeinflussten Polsterstühlen mit durchbrochenen Rückenlehnen sowie einem halbhohen, gepolsterten Sofa. Die Möblierung ist stilistisch dem Empire- bzw. Spätbiedermeier zuzuordnen und zeigt eine Reduktion barocker Bewegung zugunsten klarer Linien, funktionaler Eleganz und handwerklicher Detailarbeit. Die Möblierung des Raumes lässt sich als Ausdruck einer kultivierten, weiblich konnotierten Öffentlichkeit deuten – ein Rückzugsraum für Konversation, Lektüre, Briefwechsel und geselliges Beisammensein.

Die dekorativen Accessoires – insbesondere die Tischlampe mit gefälteltem Stoffschirm und Fransen – belegen die Modernisierung des Hauses durch elektrische Beleuchtung oder die Simulation derselben. Der prunkvolle Kronleuchter mit geschliffenem Kristallglas korrespondiert mit der gehobenen Ausstattung und zeigt die stilistische Kontinuität höfischer Repräsentationsformen auch im bürgerlich geprägten 19. Jahrhundert.

Ein weiterer kunsthistorisch bedeutender Bestandteil ist der weiß glasierte Kachelofen mit floraler Reliefplatte und profilierter Bekrönung. Er vereint Funktionalität mit ornamentaler Gestaltung und ist in seiner Form typisch für bürgerlich-adlige Wohnräume der Gründerzeit. Er verweist zugleich auf das Fortbestehen der keramischen Kunst im Kontext industrieller Serienproduktion.

Die Wandgestaltung ist durch eine gezielte Bildhängung strukturiert: Ein großformatiger Historienstich – möglicherweise eine Szene aus dem höfischen 18. Jahrhundert – wird flankiert von Portraits und Landschaftsgemälden. Die Arrangements sind typisch für den eklektischen Stil der Zeit, bei dem bürgerlich-moralische Bildthemen, Familienporträts und Erinnerungsstücke bewusst kombiniert wurden.

Der Damensalon im Schloss Angern steht somit exemplarisch für einen Übergangsraum zwischen aristokratischer Repräsentation und bürgerlicher Wohnlichkeit. Er visualisiert die Verschiebung hin zur funktional gegliederten Raumordnung mit geschlechtsspezifischer Nutzungszuweisung und betont zugleich die Rolle der Innenausstattung als Medium kultureller Selbstvergewisserung. Der Raum wurde so zum Ausdruck eines wandelnden Rollenverständnisses adliger Frauen im 19. Jahrhundert – zwischen aristokratischer Repräsentation und bürgerlich geprägter Geselligkeit.

Der Damensalon (KI colorierte Aufnahme Anfang des 20. Jahrhunderts)

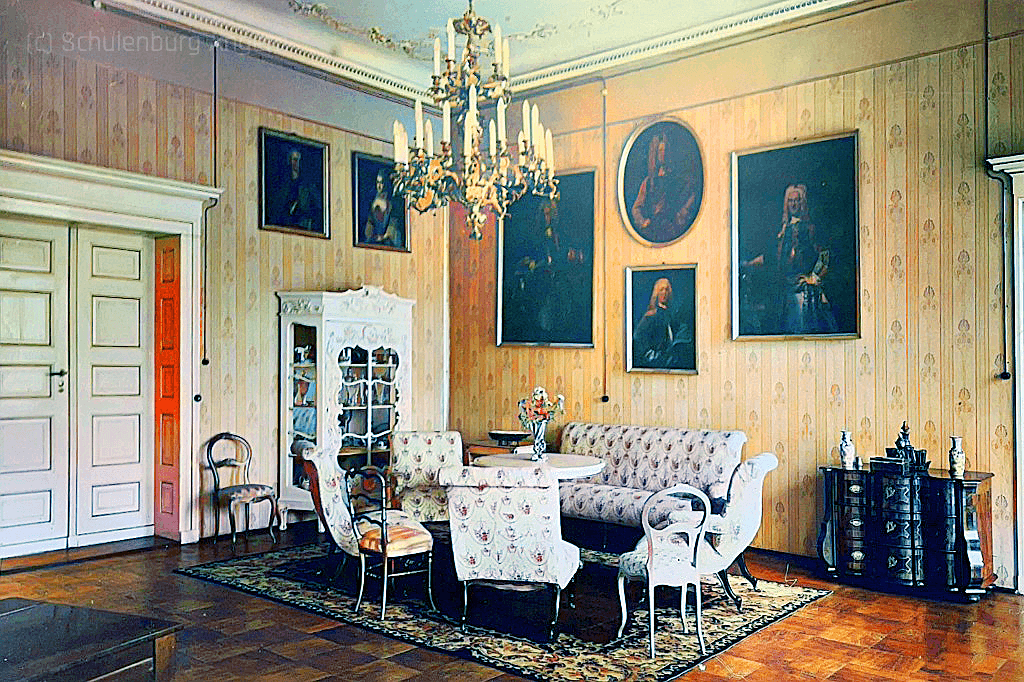

Der Raum heute

Der Damensalon ist heute in einer Kalk-Kaseinfarbe gehalten, die mit natürlichen Pigmenten aus Ocker-Grün und Ocker-Gelb getönt wurde.

Die Familie von François und die Gründung von Windhoek

Eine besondere historische Note erhält der Damensalon heute durch die ausgestellten Ölgemälde der Hugenottenfamilie von François, zu der auch die Mutter von Alexander von der Schulenburg gehörte.

Bruno Hugo Karl Friedrich von François (*29. Juni 1818 in Magdeburg; †6. August 1870 bei Spicheren) war ein preußischer Generalmajor. Er trat 1834 in die Preußische Armee ein und nahm an mehreren Feldzügen teil, darunter der Krieg gegen Dänemark 1864 und der Deutsche Krieg 1866, in dem er in der Schlacht bei Königgrätz verwundet wurde und den Orden Pour le Mérite erhielt. Während des Deutsch-Französischen Krieges 1870 führte er die 27. Infanterie-Brigade und fiel in der Schlacht bei Spichern. Seine Söhne Curt und Hermann von François wurden ebenfalls hohe Militärs.

Hauptmann Curt von François, spielte eine Schlüsselrolle bei der Gründung der heutigen Hauptstadt Namibias, Windhoek. Im Jahr 1840 hatte Jan Jonker Afrikaaner das Hochland besetzt und nach seiner südafrikanischen Heimat Winterhoek benannt. Dieser strategisch wichtige Ort wurde zum umkämpften Durchgang zwischen den Hereros und Namas. Am 18. Oktober 1890 besetzte Curt von François mit 32 Mann der deutschen Schutztruppe diesen Ort und begann noch am selben Tag mit dem Bau einer Festung. Diese Gründung markierte den Grundstein für die heutige Landeshauptstadt Windhoek und symbolisiert einen historischen Wendepunkt in der Region. Die Festung unterstrich die strategische Bedeutung des Platzes und etablierte die deutsche Präsenz vor Ort.