Vom höfischen Tableau zur rationalisierten Wohnwelt: Die Wohn- und Funktionsräume des Schlosses Angern spiegeln in exemplarischer Weise den sozialen und kulturellen Wandel des Adels im langen 18. Jahrhundert wider. Zwischen dem Rokoko-inspirierten Repräsentationskonzept unter General Christoph Daniel von der Schulenburg (†1763), der verwaltungstechnisch durchrationalisierten Ordnung unter Friedrich Christoph Daniel (†1821) und dem klassizistischen Umbau unter Edo von der Schulenburg (ab 1841) lassen sich klare strukturelle und ästhetische Entwicklungslinien feststellen. Die verfügbaren Inventare von 1752 (Rep. H 76) und 1821 (Rep. H 79) sowie die bau- und kulturgeschichtliche Beschreibung um 1845 erlauben eine vergleichende Analyse der sich wandelnden Raumfunktionen.

Barocke Repräsentation (1752)

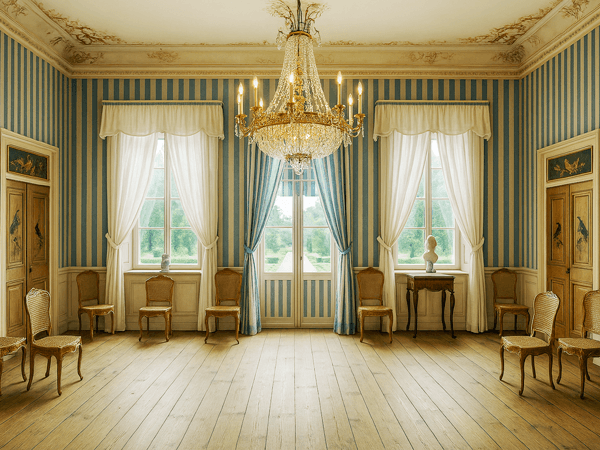

Im Jahr 1752 ist das Schloss ganz dem Ideal einer aristokratischen Selbstdarstellung verpflichtet. Das Inventar dokumentiert Räume wie den großen Gartensaal mit Supraporten chinesischer Provenienz, Rohrstühlen und dekorativen Miniaturstatuen¹. Die daran anschließenden Appartements des Hausherrn sind durch kostbare Stoffe, italienische und sardinische Gemälde sowie militärische Erinnerungsstücke geprägt. Besonders auffällig ist die Polterkammer, die als Kombination aus Waffensaal, Bibliothek und Rückzugsraum fungiert – mit Perlmutt- und Elfenbeinintarsien versehene Flinten, orientalische Säbel, Repositorien und Schreibsekretäre bestimmten das Bild².

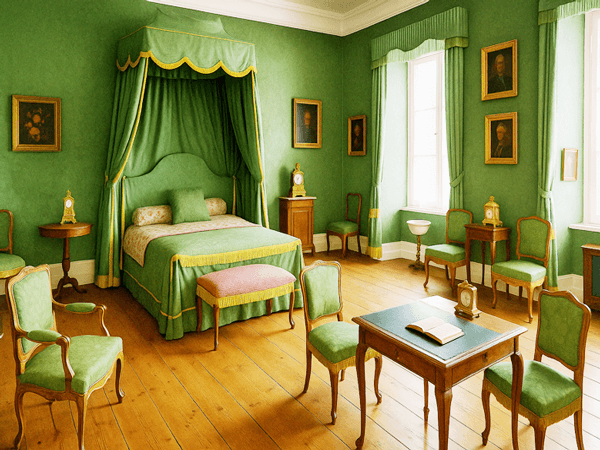

Die Raumaufteilung folgt der barocken Enfilade, bei der Repräsentation, symbolisches Kapital und genealogische Darstellung im Vordergrund stehen. Selbst Schlafräume und Kabinette sind eng mit der Selbstdarstellung des Eigentümers verbunden: Das „Bett à la Duchesse“, mit Damast und gelbem Taft ausgeschlagen, steht symbolisch für den Stand und die Mobilität des Besitzers, ebenso wie die Porträts sardischer Monarchen im Schlaf- und Arbeitszimmer³.

Verwaltung und Differenzierung (1821)

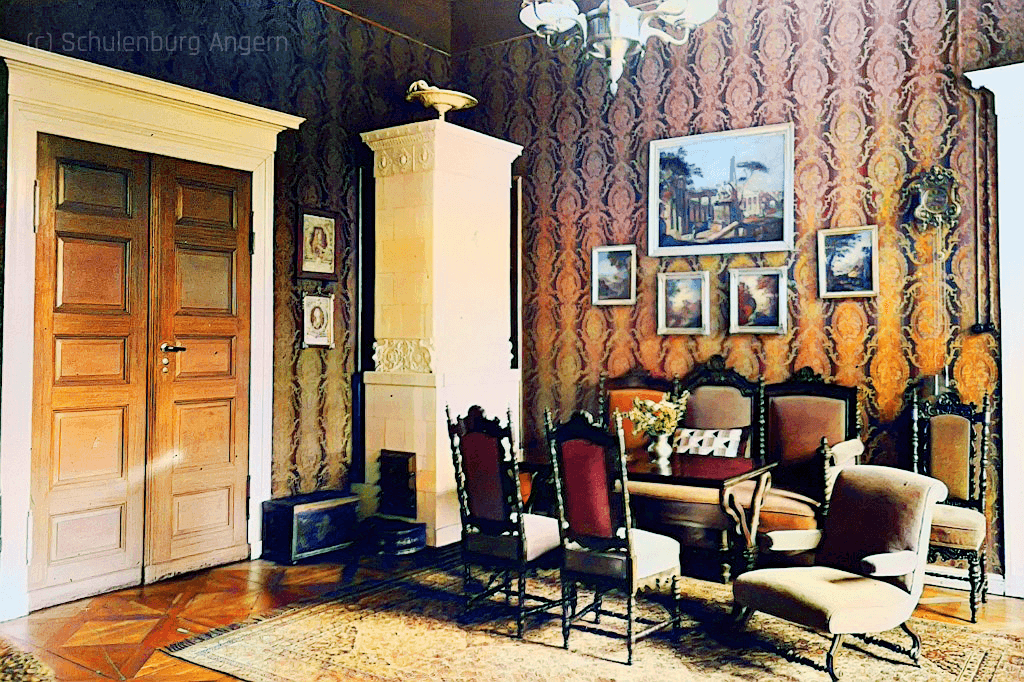

Im Vergleich dazu markiert das Inventar von 1821 einen deutlichen Wandel. Die Ausstattung ist nun weniger auf Prunk, denn auf funktionale Differenzierung und Verwaltung ausgerichtet. Neu erscheinen ausführliche Listen über Kücheninventar, Speisekammern, Personalräume und Verwaltungsräume⁴. Die Bibliothek wird als eigener Funktionsbereich etabliert, ausgestattet mit Arbeitsmöbeln, Aktenkästen und Sachinventar. Die barocken Supraporten und kunstvollen Stoffe weichen einer nüchternen Ausstattung. Der Rückzug von Repräsentation zugunsten einer durchdachten Nutzungslogik markiert den Übergang zu einer betriebswirtschaftlich geprägten Adelskultur.

Klassizistische Transformation (um 1845)

Mit dem Antritt der Gutsherrschaft durch Graf Edo Friedrich Christoph Daniel von der Schulenburg (1816–1904) ab den 1840er Jahren erfolgt eine gestalterische und ideologische Neuorientierung des Schlosses im Geiste klassizistischer Ordnung. Der Umbau orientiert sich deutlich an der Villa Schöningen in Potsdam, dem Familiensitz seines Schwiegervaters Kurd von Schöning, und folgt dem „römischen Villenstil“ Ludwig Persius’⁵. Das barocke Ziegelwalmdach wird durch eine flach geneigte Verdachung ersetzt, die Fassaden erhalten eine regelmäßige Gliederung mit Gesimsen, Rosetten aus Eisenguss und Fensterrahmungen. Eine doppelläufige Freitreppe auf der Gartenseite führt auf eine zweite Brücke in den Park hinaus, darüber ein Balkon aus gusseisernem Geländer⁶.

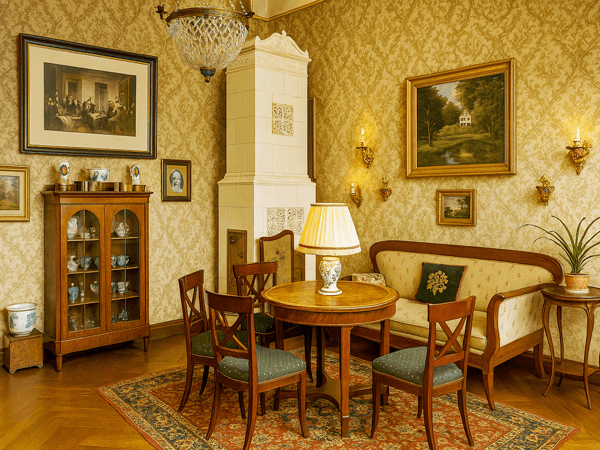

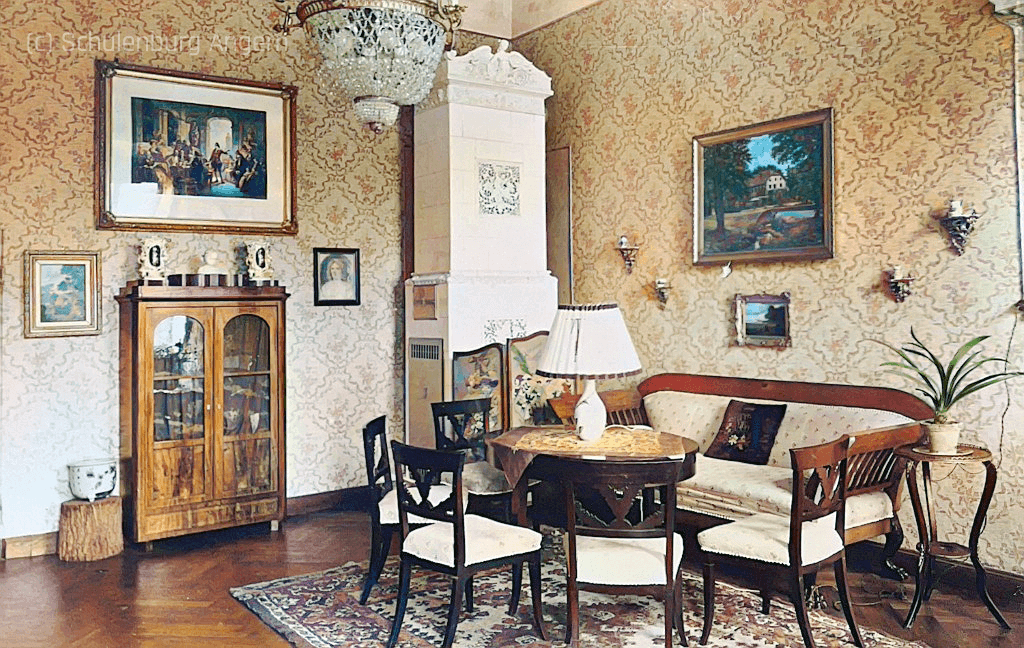

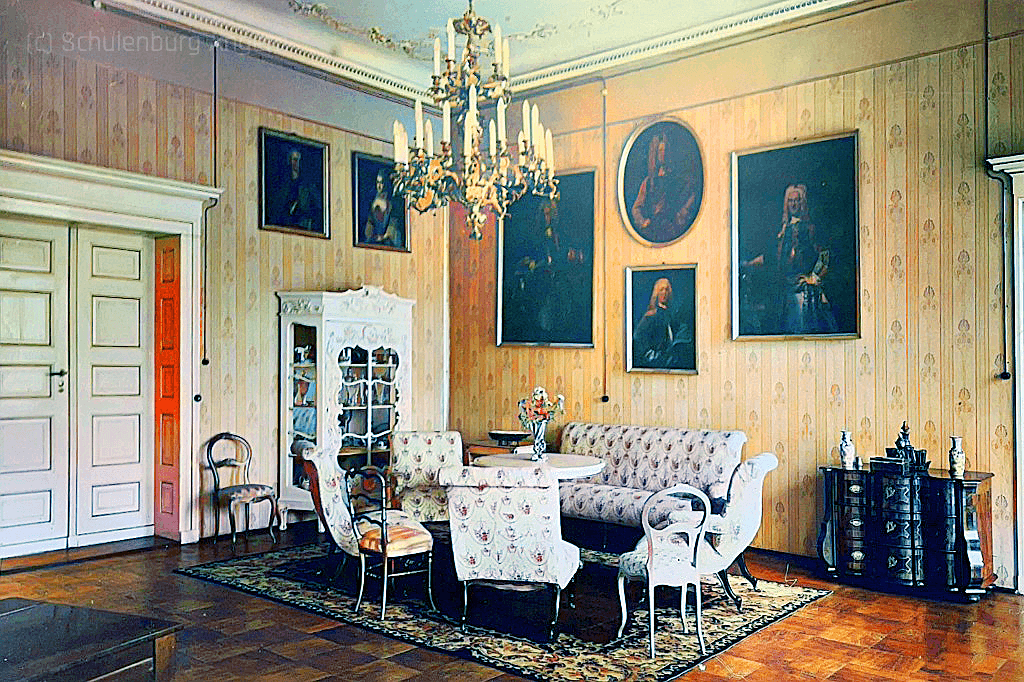

Die Innenräume sind nun funktional und sozial gegliedert. Der Gartensaal dient weiterhin als zentraler Empfangsraum, wird aber neu möbliert und mit Ahnenporträts ausgestattet⁷. Anstelle der exotischen Supraporten und Miniaturstatuetten zieren klassische Brustbilder der Familienlinie die Wände. Damensalon, Herrensalon und Dienstzimmer sind in Ausstattung, Farbgebung und Möblierung klar differenziert. Möbel bestehen aus Mahagoni, Birke oder Weißlack, häufig mit vergoldeten Details. Die Bibliothek, nun im Westflügel gelegen, zeigt erste Übergängen zum Historismus. Charakteristisch ist die schlichte Eleganz der Möbel, die auf übermäßigen Zierrat verzichten und stattdessen durch ihre klaren Linien und feine handwerkliche Ausführung wirken. In ihrer Gesamtheit dokumentiert die Bibliothek des Herrenhauses in Angern nicht nur die intellektuellen Ambitionen ihrer Besitzer, sondern auch die Transformation adeliger Räume vom höfischen Repräsentationsort hin zu einem Raum des gelehrten Rückzugs und der familialen Selbstvergewisserung in einer Zeit wachsender bürgerlicher Öffentlichkeit und Umbrüche im Bildungsideal.⁸

Souterrain

Zwischen 1745 und 1845 wandelt sich das Souterrain (bzw. der Keller) von einem sozial durchlässigen und personenzentrierten Arbeits- und Lebensbereich hin zu einem rationalisierten Funktionsraum, der Ausdruck eines fortschreitenden Wandels vom herrschaftlich geprägten Gutsbetrieb hin zur bürgerlich organisierten Haushaltswirtschaft ist. Der Raum bleibt wichtig – aber seine Ordnung folgt neuen Regeln.

Typologischer Wandel: Während 1745 das Souterrain ein integrativer Bestandteil der Gesamtordnung war – eng verzahnt mit der oberen Etage in der täglichen Versorgung und Hauslogistik –, wird es um 1845 zunehmend zu einem verwaltungsnahen Funktionskomplex. Die Trennung zwischen „Vorderhaus“ (Repräsentation) und „Hinterhaus“ (Ökonomie) wird architektonisch wie sozial klarer. Die ständisch-personale Hausstruktur weicht einer professionellen Haushaltsführung mit spezialisierten Dienstposten (Köchin, Hausmädchen, Vorratsverwalter). Die technische Ausstattung (z. B. neue Heizsysteme, transportable Teekessel, größere Mengen identischen Geschirrs) zeigt bereits um 1821 auch eine Verstetigung bürgerlicher Komfortnormen.⁹

1745: Hierarchisierte Hofökonomie und personale Nähe: Im Inventar von 1752 erscheint das Souterrain als hochdifferenziertes, jedoch stark personengebundenes Wirtschaftszentrum. Küche, Vorratsräume und Gesindekammern sind eng an die Dienstfunktionen einzelner Personen gekoppelt: Der Koch schläft direkt neben dem Herd, der Kammerdiener verwahrt Stiefel und Werkzeuge im gleichen Raum, in dem er wohnt. Die Ausstattung folgt dem Prinzip der ständischen Hausökonomie, in der Versorgung, Repräsentation und Herrschaft räumlich und sozial klar abgestuft sind. Handwerkliches Gerät und Vorräte (z. B. über 400 Flaschen Wein und Bier) zeigen den halbautarken Charakter des Hauses. Der menschliche Körper – gekocht, gepflegt, bekleidet – ist in diesen Räumen unmittelbar präsent.

1845: Rationalisierung, Zentralisierung und Professionalisierung: Ein Jahrhundert später, zur Zeit der klassizistischen Umgestaltung unter Graf Edo von der Schulenburg, haben sich die Funktionen des Souterrains merklich gewandelt. Die Küche bleibt erhalten, wird aber als eigener Funktionsraum mit moderner Ausstattung (z. B. Marmorarbeitsflächen, Kupfergeschirr, integrierte Aufbewahrungssysteme) geführt. Die Hauswirtschaft wird zunehmend zentralisiert und funktional entpersonalisiert: Es entstehen speziell ausgewiesene Räume für Flaschenlager, Speisekammer, Wäschepflege und Vorratshaltung. Das Personal ist in den Seitenflügel untergebracht, nicht mehr unmittelbar neben den Arbeitsstationen. Neue Möbel, etwa eingebaute Schranksysteme, signalisieren einen Übergang zur frühbürgerlichen Dienststruktur mit stärkerer Trennung von Arbeit und Wohnen.

Fazit

Der Wandel der Raumstruktur im Schloss Angern zwischen 1752 und 1845 spiegelt drei deutlich unterscheidbare soziale Leitbilder: das aristokratisch-militärische Selbstverständnis des Barock, die administrative Effizienz des preußischen Verwaltungsguts, und die klassizistische Ordnung bürgerlich-geprägter Disziplin. Die Räume des Schlosses fungieren dabei als Zeugen adeliger Anpassungsleistung in einem sich rasant wandelnden politischen, wirtschaftlichen und ästhetischen Umfeld.

Quellen

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 76 (1739), Inventarverzeichnis Nr. 1–4.

- Ebd., Räume Nr. 2–4 (Logierzimmer, Kabinett, Polterkammer).

- Ebd., insbesondere die Beschreibung der Portraitgalerie in Raum Nr. 2.

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 79 (1821), Inventarverzeichnis Nr. 24–32, 55–66.

- Vgl. 2022-09-24 – Publikation Angern Ohne Fotos.doc, Abschnitt „Der Umbau des Herrenhauses im 19. Jahrhundert“.

- Ebd., Beschreibung der Außenfassade, Gartenseite und Brücke, S. 22–23.

- Ebd., Abb. Angern_7, Beschreibung der Ahnenporträts im Gartensaal.

- Ebd., Beschreibung der neuen Bibliothek im Westflügel, S. 24.

- Ebd., Angaben zu Küche, Vorratskammer und Personalräumen, S. 26.