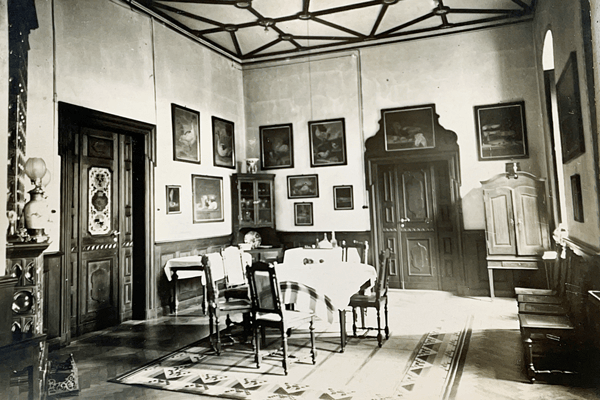

Raumkontinuität und Stilkonglomerat zwischen Barock und Historismus. Ein wissenschaftlicher Beitrag zur Adelskultur und Interieurnutzung im mitteldeutschen HerrenhausDas heute fotografisch überlieferte Speisezimmer im Ostflügel des Schlosses Angern stellt ein bemerkenswertes Zeugnis adliger Wohn- und Repräsentationskultur dar. Während Türen, Wandaufbauten und Supraporten um 1745 entstanden, stammt ein Großteil der erhaltenen Möblierung offenbar aus der Zeit um 1880–1910. Diese Schichtung macht das Zimmer zu einem exemplarischen Raum, in dem sich unterschiedliche stilistische und funktionale Phasen adliger Lebensführung überlagern.

Barocke Raumschale um 1745

Die architektonische Grundstruktur des Raumes – insbesondere die zwei reich profilierten, hochrechteckigen Füllungstüren mit Supraporten, das Format und Maß der Wände sowie die Symmetrie der Wandgliederung – datieren zweifelsfrei in die Zeit des späten Hochbarock. Sie sind vermutlich unter Christoph Daniel von der Schulenburg (1684–1763) entstanden, der das Schloss Angern um 1740–1750 in seiner heutigen Form neu ausstatten ließ. Die Supraporten weisen typische Merkmale der Spätphase des mitteldeutschen Barock auf: stark geschweifte Aufsätze, gekehlte Profile und das Fehlen überladener Ornamente verweisen auf eine Übergangsform zum Rokoko, wie sie insbesondere im sächsisch-preußischen Grenzraum verbreitet war【1】.

Der ursprünglich zugehörige Wandbehang ist nicht erhalten; das Inventarverzeichnis von 1750 deutet aber auf eine Ausstattung mit bemalten Leinentapeten in Blau und Weiß hin – ein bei mitteldeutschen Landadelsfamilien beliebter, kostengünstiger und dennoch dekorativer Wandschmuck, der die Ästhetik höfischer Repräsentationsräume imitiert【2】.

Speisezimmer um 1920

Tür- und Paneelgestaltung im Detail

Ein Detailfoto des Speisezimmers zeigt, dass die Wandvertäfelung exakt die gleichen Kassettenformen, Profile und Proportionen wie die Türen aufweist.

Die Tür ist als klassische barocke Füllungstür konstruiert: mit mehrfach profilierten Rahmen, gespiegelter Kartuschenform im unteren Bereich und einem deutlich hervorgehobenen Zahnfries. Die Tür mit dem ornamentalen Glaseinsatz stellt eine charakteristische Überformung einer ursprünglich barocken Raumausstattung dar. Das Türblatt selbst, gefertigt aus profiliertem Kiefernholz, gehört stilistisch in die erste Ausbauphase des Schlosses um 1740 bis 1750. Die Kassettenfelder mit geschweiften Binnenprofilen weisen typische Merkmale des mitteldeutschen Régence-Stils auf. Der zentrale Glaseinsatz hingegen ist deutlich jünger: Es handelt sich um eine historistische Ergänzung, die vermutlich zwischen 1870 und 1910 eingefügt wurde. Die aufwendig geätzte Verglasung zeigt ein symmetrisches Ornamentfeld, in dessen oberem Drittel drei stilisierte Greifenklauen erscheinen – ein direkter Bezug auf das Wappen der Familie von der Schulenburg. Solche heraldisch betonten Glaselemente waren im späten 19. Jahrhundert Ausdruck genealogischer Repräsentation und wurden bevorzugt in halböffentlichen Räumen wie Vestibüls, Speisezimmern oder Herrenzimmern eingesetzt. Der Glaseinsatz ist somit kein Bestandteil der ursprünglichen barocken Türfassung, dokumentiert jedoch eine spätere Nutzungsschicht von erheblichem kulturhistorischem Wert.

Die Wandpaneele setzen dieses Motiv konsequent fort – ebenfalls mit rechteckigen, profilierten Füllungen, darunter ein breiter Sockelbereich mit profilierter Fußleiste. Diese Übereinstimmung deutet auf eine zeitgleiche Ausführung hin – wahrscheinlich durch dieselbe Werkstatt um 1740–1745. Auch im Vestibül findet sich die identische Ausführung, was für eine durchgehende paneelierte Wandgestaltung in allen Repräsentationsräumen des Schlosses spricht. Bemerkenswert ist die Technik der aufgesetzten, geklebten Zierfelder – eine im mitteldeutschen Barock durchaus verbreitete Methode, die plastische Wirkung mit rationeller Fertigung verband. Profilierung und Füllungsform lassen sich eindeutig in die stilistische Übergangsphase vom Hochbarock zum Régence-Stil einordnen.

Solche vollständig vertäfelten Raumensembles mit einheitlicher Tür- und Wandgestaltung sind ein typisches Merkmal mitteldeutscher Adelsarchitektur der Zeit um 1740. Vergleichbar sind etwa das Schloss Dieskau bei Halle oder Räume im Schloss Hundisburg. Die Vertäfelung diente nicht nur dem repräsentativen Eindruck, sondern auch der Wärmedämmung und der akustischen Steuerung. Die exakte konstruktive Durcharbeitung belegt ein hohes Maß an Planung und zeigt das Selbstverständnis des Bauherrn als kultivierter Repräsentant höfischer Baukultur.

Farbfassung der Türen und Panele

Im Speisezimmer von Schloss Angern lassen sich auf Grundlage stilistischer, baugeschichtlicher und vergleichender Befunde zwei plausible historische Farbfassungen der Türen und Wandvertäfelungen rekonstruieren, die sich beide im regionalen Kontext des mitteldeutschen Landadels um 1740–1750 bewegen.

Die erste Variante – eine Nussbaumimitation durch Lasurmalerei – war im 18. Jahrhundert weit verbreitet, insbesondere bei Türen und Täfelungen aus preisgünstigem Kiefernholz. Diese Technik bestand in einem Grundanstrich mit einem ockerfarbenen oder rötlichen Ton, über den mit dunkleren Lasuren, Feder oder Kammwerkzeug eine lebendige Holzmaserung aufgetragen wurde. Ziel war es, das deutlich teurere und repräsentativere Nussbaumholz zu imitieren. Solche Ausführungen sind u. a. im Schloss Dieskau und im Magdeburger Umland belegt und passen zur Repräsentationshaltung eines Mannes wie Christoph Daniel von der Schulenburg. Die Wirkung war edel, warm und zurückhaltend, wodurch sich die Elemente harmonisch in Räume mit Leinentapeten und stuckierten Decken einfügten. Auch das Spiel mit polierten Messingbeschlägen und Möbeln mit dunklem Holzkörper konnte in dieser Farbgebung besonders wirkungsvoll unterstützt werden.

Die zweite Variante ist eine deckende Fassung in einem gebrochenen Graublau oder Steingrau, wie sie vor allem in Verbindung mit bemalten oder bedruckten Leinentapeten häufig vorkam. Dieser Anstrich bestand meist aus ölhaltiger oder kalkgebundener Farbe mit Pigmenten wie Berliner Blau, Kreideweiß, Schwarz und Ocker – in unterschiedlicher Mischung. Die resultierende Farbigkeit konnte je nach Raum zwischen blaugrau, grünlichgrau oder taubenblau changieren. Gerade im Kontext der für Schloss Angern nachgewiesenen blau-weiß gemalten Leinentapeten ist diese Variante sehr gut vorstellbar. Sie erzeugte einen kühlen, vornehmen Raumeindruck, der hervorragend mit hellem Deckenstuck und farblich kontrastierenden Möbeltextilien (z. B. blaue Kissen) harmonierte. Auch wirtschaftlich war diese Variante für einen Gutsbetrieb vorteilhaft, da sie einfacher auszuführen und zu pflegen war als eine lasierende Holzimitation.

Beide Fassungen – die warm-tonige Nussbaumimitation wie auch das elegante Graublau – lassen sich kulturhistorisch und durch Befunde vor Ort begründen. Welche Variante ursprünglich in Angern zur Ausführung kam, könnte nur eine restauratorische Farbschichtenuntersuchung klären. In jedem Fall zeigen sie, wie stark barocke Farbgestaltung zwischen Repräsentationswille, materialtechnischer Anpassung und regionalem Handwerk vermittelt wurde.

Türen und Wandvertäfelung im Spannungsfeld von Anspruch und Maßhaltung

Türen und Wandvertäfelung im Speisezimmer von Schloss Angern gehören stilistisch eindeutig in die erste Ausstattungsphase des Schlosses um 1740–1750, zeigen jedoch bei näherer Betrachtung eine handwerklich vergleichsweise einfache, teils unregelmäßige Ausführung. Die vertäfelten Wandflächen mit ihren profilierten Kassettenfeldern entsprechen formal der barocken Gestaltungssprache, wirken in der Proportionierung und im Anschluss an architektonische Elemente wie Türrahmen und Ecken jedoch wenig exakt durchgeplant. Auch die Türen, gefertigt aus Kiefernholz mit aufgesetzten, geschweift profilierten Füllungen, zeigen eine gewisse Uneinheitlichkeit in der Profilführung und Konstruktion, was auf eine regionale, handwerklich-pragmatische Fertigung schließen lässt. Es ist anzunehmen, dass sowohl Täfelung als auch Türen nicht in einer spezialisierten städtischen Werkstatt, sondern durch örtliche Handwerker unter Anleitung des Bauherrn oder eines Baumeisters entstanden. Die Ausstattung folgt damit einem in der Altmark verbreiteten Typus ländlicher Adelsarchitektur, der barocke Formvorbilder in schlichter, funktional orientierter Ausführung aufgreift.

Dass ein Mann wie Christoph Daniel von der Schulenburg eine solche Ausführung akzeptierte, erscheint aus historischer Perspektive plausibel. Als hochgebildeter Militär, Diplomat und Ordensritter verfügte er zwar über ein feines Gespür für höfische Repräsentation und europäische Gestaltungstraditionen – zugleich war er aber auch ein wirtschaftlich denkender Gutsherr mit starkem Ordnungs- und Funktionalitätsbewusstsein. Seine Aufzeichnungen und sein Wirken lassen erkennen, dass er zwischen symbolischer Wirkung und materieller Angemessenheit klar zu unterscheiden wusste. Repräsentation bedeutete für ihn nicht Prunk um jeden Preis, sondern Klarheit, Maß und Beständigkeit. In diesem Sinn erscheinen die handwerklich einfachen, aber stilistisch klaren Türen und Täfelungen des Speisezimmers nicht als Kompromiss, sondern als Ausdruck einer kontrollierten, maßvollen Ästhetik im Geiste des aufgeklärten Landadels der Altmark.

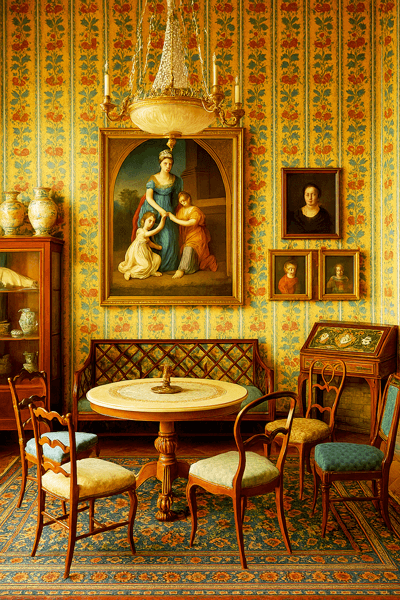

Repräsentative Nutzung und Möblierung im 18. JahrhundertDie Lage des Raumes, seine großzügigen Fensterachsen, der Zugang über den Hauptflur sowie seine Position im Obergeschoss nahe der belichteten Hauptfront lassen auf eine repräsentative Funktion als Speisezimmer mit Übergang zur Gerichtsstube. Inventare aus dem Gutsarchiv Angern (Rep. H 76, um 1752) verzeichnen für vergleichbare Räume große Tische, barocke Stühle mit gepolsterten Kissen sowie Buffets oder Anrichten zur Aufstellung von Geschirr oder Tafelsilber【3】. Die Nutzung als Speisezimmer war dabei nicht nur praktischer Natur, sondern Ausdruck adliger Gastlichkeit, Geselligkeit und Inszenierung. Das gemeinsame Mahl bildete einen wesentlichen Bestandteil der Repräsentationspraxis – sei es im Rahmen familiärer Zusammenkünfte, mit der Geistlichkeit, mit Pächtern oder im Rahmen standesbezogener Besuchsrituale. Die Möblierung war auf Sichtbarkeit und Anordnung ausgelegt: ein zentraler großer Tisch, flankiert von gleichartigen Stühlen, und eine freie Wand für ein Buffet oder ein Wandstück mit Spiegel – so wie es das rekonstruierte Setting des Raumes um 1750 nahelegt.

Stuhl an der großen Tafel von 1750

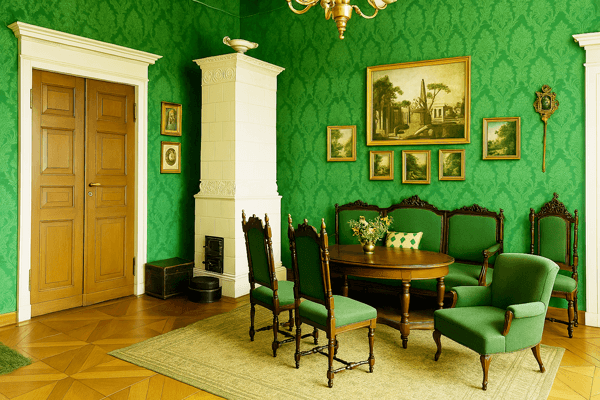

Möblierung des 19. Jahrhunderts: Historismus im barocken RaumDie heute im Foto dokumentierte Möblierung – insbesondere die Stühle mit gerader Lehne, der gedeckte Tisch mit Decke, das Eckbuffet und der hohe Schrank mit geschwungenem Giebel – entspricht nicht der ursprünglichen barocken Ausstattung. Sie stammt vielmehr aus dem späten 19. Jahrhundert und trägt deutlich Merkmale des Historismus: einfache Formen, Biedermeier-Nachklänge, teils neobarocke oder Louis-Philippe-Anklänge.

Dies war typisch für den Adel im Kaiserreich: Ältere Raumfassungen wurden weiterverwendet, dabei aber mit modernen, praktischen Möbeln ergänzt oder ersetzt. Der ursprüngliche Dielenboden wurde in späteren Phasen teilweise mit Teppichen belegt, und statt der Leinentapeten kamen vermutlich gestrichene Wandflächen oder textile Wandbespannungen auf【4】.

Die Bildergalerie mit Gemälden an der Wand verweist ebenfalls auf eine zweite Nutzungsschicht – vermutlich wurden im 19. Jahrhundert Porträts oder Genrebilder im Sinne einer Familiengalerie arrangiert. Der barocke Raum wurde so zur historischen Bühne familiärer Kontinuität und Selbstvergewisserung.

Die heutige Decke des Speisezimmers ist in Form einer polygonal gegliederten Schein-Kassettendecke ausgeführt, deren dunkel gefasste Leisten sternförmig verlaufen und von farbig gefassten Rosetten an den Schnittpunkten begleitet werden. Stilistisch gehört sie eindeutig dem Historismus an und ist wohl im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden, vermutlich im Zuge einer umfassenderen Neugestaltung der Innenräume um 1870 bis 1890. Diese Art der dekorativen Deckenstruktur ist für die Zeit des barocken Innenausbaus in der Altmark nicht typisch. Um 1745 wären hier eher glatte Putzdecken mit dezentem Deckenfries oder mit Wandbespannungen aus bemalter Leinwand zu erwarten gewesen, wie sie in höfischen und landadeligen Speisezimmern des mitteldeutschen Raums üblich waren. Die historische Decke ist somit nicht Teil der originalen Raumausstattung, stellt jedoch ein spätes, historistisch überformtes Denkmal dar, das seinerseits schützenswert sein kann, sofern eine Rückführung auf den barocken Zustand nicht angestrebt wird.

Erhaltener Teil der Schein-Kassettendecke im Speisezimmer

Die Decke: Ornamentierte Zierbalkenstruktur um 1900Ein zentrales Element des heutigen Raumeindrucks bildet die ausdrucksstarke Decke mit polygonaler Stabwerksgliederung. Diese besteht aus dunkel abgesetzten Stäben, die eine netzartige Struktur bilden und die Deckenfläche geometrisch gliedern. An den Knotenpunkten sind runde Rosetten angebracht, die floral ornamentiert und farbig bemalt sind – vermutlich in Rottönen, Goldocker und Grün. Die Decke ist stilistisch dem späten Historismus oder dem Übergang zum Jugendstil (ca. 1880–1910) zuzuordnen. Solche Stabwerksdecken waren charakteristisch für modernisierte Speise- und Gesellschaftszimmer der Gründerzeit, in denen repräsentative Raumwirkung durch Struktur und ornamentale Dezentrierung erzielt wurde.

Die Konstruktion scheint sekundär über einer älteren Flachdecke eingefügt worden zu sein. Farblich kontrastieren die schwarzen Balkenelemente mit den weiß gefassten Flächen – ein Effekt, der Tiefe und Ordnung verleiht. Die Decke wirkt somit als dekorative Überformung des barocken Raumes, ohne dessen Grundstruktur zu stören.

Architekturgeschichtliche Bedeutung

Der Raum dokumentiert in exemplarischer Weise die Schichtung adliger Wohnkultur: Er ist Zeugnis einer ursprünglich barocken Raumkomposition, die durch spätere Möblierung verändert, aber nicht zerstört wurde. Solche Räume sind kulturgeschichtlich wertvoll, da sie nicht nur einen Zustand, sondern einen Prozess adliger Repräsentationsgeschichte dokumentieren.

Während viele Herrenhäuser im 19. Jahrhundert vollständig modernisiert wurden, blieb in Angern die barocke Substanz in Teilen erhalten. Dies macht das Speisezimmer zu einem Schlüsselraum für die Erforschung frühneuzeitlicher Adelsinterieurs, ihrer Transformation im 19. Jahrhundert und ihrer heutigen musealen oder dokumentarischen Erfassung.

Quellen

【1】 Vgl. Dehio Sachsen-Anhalt II, Regierungsbezirk Magdeburg. München 1999, S. 45–48 (Angern, Schloss).

【2】 Uwe Heckmann: Tapeten und textile Wandverkleidungen in der mitteldeutschen Adelskultur, in: Mitteilungen der Stiftung Preußische Schlösser, Bd. 12 (2015), S. 122–139.

【3】 Inventarverzeichnis Schloss Angern, Gutsarchiv Angern, Rep. H 76, Nr. 12–13 (1752), Transkription 2022.

【4】 Norbert Dethlefs: Die Ausstattung ländlicher Adelshäuser in Norddeutschland im 18. und 19. Jahrhundert, Hamburg 2004, S. 198–211.

- Renate Flagmeier: Farben und Fassungen in barocken Interieurs, 2012

- Norbert Dethlefs: Die Ausstattung ländlicher Adelshäuser in Norddeutschland, Hamburg 2004

- Befunddokumentation Schloss Dieskau, Landesamt Sachsen-Anhalt