Die Quellenlage und baulichen Befunde der Burg Angern: Rekonstruktion einer hochmittelalterlichen Wasserburg. Die Burg Angern in der Altmark stellt ein selten erforschtes Beispiel für eine hochmittelalterliche Wasserburg mit außergewöhnlich gut erhaltener Geländestruktur und greifbaren Bauspuren dar. Errichtet im 14. Jahrhundert unter dem Magdeburger Erzbistum, blieb ihre ursprüngliche Funktionsgliederung – bestehend aus Hauptburg, Vorburg und separater Turminsel – trotz späterer Zerstörungen und barocker Überformungen bis heute in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben sind. Die Umrisse der Gräben und die Insellage lassen sich im heutigen Gelände noch deutlich nachvollziehen und liefern eine seltene, anschauliche Grundlage für die topografische Rekonstruktion der spätmittelalterlichen Burgstruktur. Diese klare Dreigliederung – Wohnbereich, Wirtschaftsbereich und Wehrinsel – ist im norddeutschen Raum nur selten in solcher Klarheit überliefert. Das vorliegende Essay analysiert die archivalischen Quellen und baulichen Überreste und bewertet das Rekonstruktionspotenzial der Anlage im Vergleich mit regionalen Parallelbeispielen.

Archivalische Quellenlage

Die schriftlichen Zeugnisse zur Burg Angern (die Quellen im Einzelnen) reichen vom Spätmittelalter bis in das 19. Jahrhundert. Besonders aufschlussreich sind dabei:

- Das Gutsarchiv Angern, das umfangreiche Verwaltungs-, Bau- und Wirtschaftsunterlagen unter anderem aus dem 14. bis 16. Jahrhundert umfasst und eine wichtige Quelle für die Baugeschichte der Anlage darstellt.

- Die Dorfchronik von Angern überarbeitet von Brigitte Kofal, die regionale Ereignisse, Umbauten und Besitzverhältnisse in lokaler Perspektive schildert.

- Karten und Lagepläne ab dem 18. Jahrhundert, die zumeist den Zustand nach dem barocken Umbau wiedergeben, jedoch Rückschlüsse auf die mittelalterliche Struktur erlauben.

- Berichte aus dem Dreißigjährigen Krieg (u.a. zur Zerstörung durch das Holksche Regiment 1631), wenngleich ohne technische Detailangaben zur Beschädigung.

Die schriftliche Überlieferung zeichnet sich durch ihren Bezug auf die baulichen Gegebenheiten aus und ist in Teilen durch erhaltene Archivalien des Hauses Schulenburg sowie landesherrliche Verwaltungsakten überliefert.

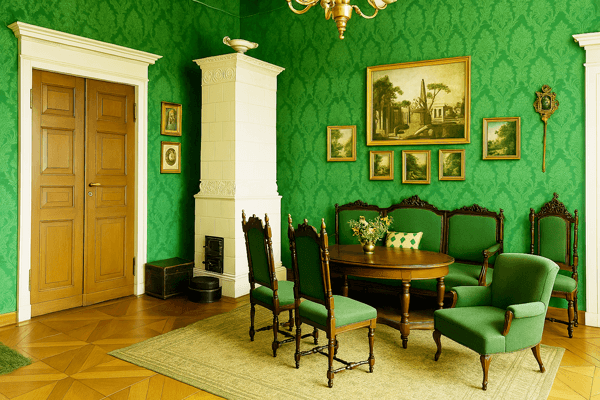

Gelände der Hauptburg mit neuzeitlichen Brücken und Ausbesserungen

Bauliche Reste und Befunde

Die wichtigsten baulichen Zeugnisse (die Befunde im Einzelnen) der hoch- und spätmittelalterlichen Burg Angern sind:

- Erdgeschoss des Palas, teilweise aus grobem Bruchsteinmauerwerk errichtet, mit späterer Umwölbung aus Ziegeln im 18. Jahrhundert. Besonders hervorzuheben ist ein mittelalterlicher Umkehrgang, der die Raumerschließung ermöglichte. Zudem sind Werksteinfassungen an dem erhaltenen Eingangsportal dokumentiert, die auf die hochmittelalterliche Bauphase verweisen.

- Das Erdgeschoss des Bergfrieds, dessen monumentale Mauerstärke und eine schmale, nach Norden gerichtete Schießscharte auf eine funktionale Nutzung zur Verteidigung bis in das 17. Jahrhundert hinweist.

- Erhaltene Tonnengewölbe südlich des Bergfrieds könnten das Fundament eines eigenständigen Nebengebäudes gewesen sein, vermutlich eines schlichten, eingeschossigen Funktionsbaus mit Bruchsteinsockel und leichtem Oberbau, der spätestens im Barock abgetragen wurde.

- Mauerabschnitte unter anderem an der Nordseite der Hauptburg, identifizierbar als Rest der ursprünglichen Ringmauer. Die Verwendung von Bruchstein und die Tiefe der Fensterlaibungen sprechen für ihre Einordnung in das 14. Jahrhundert.

Vergleichbare Anlagen im norddeutschen Raum

Direkt vergleichbare Burgen mit einer ähnlich ausgeprägten Dreigliederung sind selten. Dennoch lassen sich einige Parallelen ziehen:

- Burg Lenzen (Brandenburg): Ursprünglich wasserumwehrt mit Grabenanlagen; klare Trennung von Wohn- und Wehrbereich, wenn auch keine separate Turminsel.

- Burg Plötzkau (Salzlandkreis): Inselburg an der Saale mit erhaltener Ringmauer und ehem. Wehrturm; räumlich differenzierte Baukörper.

- Burg Ziesar (Brandenburg): Wasserburg mit späterer Bischofsresidenz; getrennte Wirtschaftsvorburg und teils erhaltener Wehrturm.

- Burg Kalbe (Altmark): Frühere Inselburg mit separater Vorburg; heute nur noch schriftlich und topografisch nachvollziehbar.

In keiner dieser Anlagen ist eine separate Turminsel mit Wehrfunktion so klar überliefert wie in Angern. Die Burg stellt damit ein in Norddeutschland nahezu einzigartiges Beispiel für eine verteidigungsstrategisch gegliederte Wasserburganlage dar.

Bewertung

Die Kombination aus archivalischer Überlieferung und baulichen Relikten erlaubt eine vergleichsweise dichte Rekonstruktion der Burg Angern im Zustand um 1350 und der Transformation bis zum barocken Schlossumbau ab 1735. Besonders hervorzuheben ist die Insellage mit separatem Bergfried, die in Norddeutschland selten nachweisbar ist. Die baulichen Befunde müssen im Detail weiter bauarchäologisch erschlossen werden, bieten aber bereits heute eine solide Grundlage für eine raumgeschichtliche und funktionale Deutung der Gesamtanlage.

Ausblick

Empfohlen wird eine systematische bauarchäologische Untersuchung der erhaltenen Kellerzonen, eine dendrochronologische Datierung sekundärer Dach- und Balkenstrukturen sowie die digitale Modellierung des Entwicklungszustands um 1350, 1631 und 1745 auf Basis der vorhandenen Pläne, Fotografien und Textquellen.