Die Burg Angern als exemplarische hochmittelalterliche Wasserburg in Norddeutschland. Die Burg Angern zählt zu den wenigen in der norddeutschen Tiefebene erhaltenen Wasserburgen, deren bauliche Struktur, archäologische Substanz und archivalische Überlieferung gleichermaßen außergewöhnlich gut erhalten sind. Die Burg vereint in exemplarischer Weise militärische, ökonomische und administrative Funktionen innerhalb eines klar strukturierten und funktional differenzierten Inselburgsystems. Ihre topografische Disposition – bestehend aus zwei künstlich aufgeschütteten Inseln, vollständig umgeben von einem mehrfach gegliederten Grabensystem – dokumentiert eindrucksvoll die strategischen und ingenieurtechnischen Prinzipien des Burgenbaus im mittleren 14. Jahrhundert.

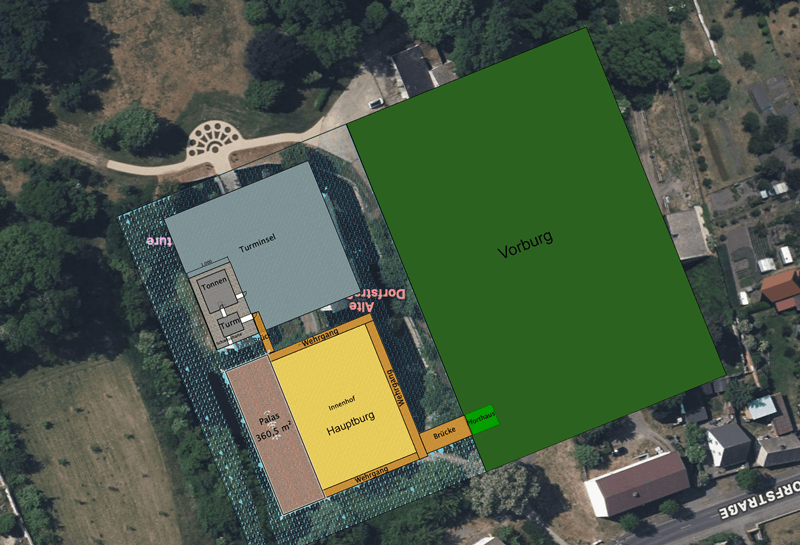

Burganlage in Angern mit Vorburg, Hauptburg mit Wehrgängen (orange) und Brücken sowie der Turminsel

Obwohl die Errichtung um 1340 chronologisch an der Schwelle zum Spätmittelalter liegt, entspricht die Anlage in ihrer Konzeption, Gliederung und Funktionalität eindeutig dem hochmittelalterlichen Burgentypus.

In ihrer strukturellen Klarheit, der außergewöhnlich gut erhaltenen Geländemorphologie und der dokumentierten Funktionslogik stellt die Burg Angern ein herausragendes Beispiel hochmittelalterlicher Niederungsburgenarchitektur im Einflussbereich des Magdeburger Erzstifts dar. Ihre Lage in einem geologischen Bruchraum ermöglicht darüber hinaus aufschlussreiche Einblicke in die adaptive Nutzung naturräumlicher Gegebenheiten im mittelalterlichen Burgenbau. Die Anlage ist somit nicht nur für die Erforschung der Regionalgeschichte der Altmark, sondern auch für die vergleichende Burgenarchäologie Mitteleuropas von überregionaler Bedeutung.

Forschungsstand und Zielsetzung

Die Burg Angern ist bislang weder monografisch bearbeitet noch systematisch in überregionale Studien zum mittelalterlichen Burgenbau integriert worden. In den maßgeblichen Werken der Burgenforschung – etwa bei Wäscher (1962), Grimm (1958) oder Zeune (1994) – fehlt eine detaillierte Analyse. Die spärlichen Erwähnungen in regionalen Kunstdenkmälerinventaren (vgl. Dehio 2002) konzentrieren sich vornehmlich auf die barocke Schlossanlage, während die erhaltenen mittelalterlichen Baustrukturen, insbesondere die Tonnengewölbe des Palas und die Turminsel, unberücksichtigt bleiben. Die lokal überlieferte Dorfchronik (Brigitte Kofahl, o. J.) sowie unpublizierte Bestände des Gutsarchivs Angern (Rep. H) enthalten hingegen zahlreiche Hinweise auf Bauzustand, Nutzung und Eigentumsverhältnisse seit dem 15. Jahrhundert, die bisher nicht wissenschaftlich ausgewertet wurden.

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die mittelalterliche Bausubstanz der Burg Angern quellenkritisch und interdisziplinär zu analysieren. Im Zentrum steht eine differenzierte baugeschichtliche Einordnung der erhaltenen Gewölbestrukturen sowie der Turminsel als autarke Verteidigungseinheit. Die Verbindung architektonischer, archäologischer und schriftlicher Befunde soll eine belastbare Rekonstruktion der Anlage um 1350 ermöglichen und zugleich deren Einordnung in die regionale Burgenlandschaft der Altmark leisten. Damit leistet die Studie einen grundlegenden Beitrag zur Erschließung eines bislang vernachlässigten Objekts der hochmittelalterlichen Niederungsburgenforschung in Norddeutschland.

Topografie, Lage und Struktur der Gesamtanlage

Angern liegt am südöstlichen Rand einer der ältesten historischen Regionen im Norden Sachsen-Anhalts: der Altmark. Bereits im Mittelalter war Angern Teil der altmärkischen Besitzungen der Familie von der Schulenburg, deren Einfluss das Gebiet über Jahrhunderte prägte. Auch in topographischen Karten und historischen Beschreibungen, etwa bei Johann Friedrich Danneil oder Hermann Wäscher, wird Angern der Altmark zugerechnet – selbst wenn es geographisch nahe an der Elbegrenze zur Magdeburger Börde liegt. Landschaftlich, kulturell und geschichtlich lässt sich der Ort klar der altmärkischen Kulturlandschaft zuordnen, auch wenn die heutigen Verwaltungsgrenzen eine andere Einordnung nahelegen.

Die Burg Angern liegt in einer flachen Niederungslandschaft. Ihre Lage in einem natürlichen, vermutlich pleistozänen Bruchbereich ist aus geohydrologischer Sicht von besonderer Bedeutung (vgl. Befund K1). Der dortige hohe Grundwasserstand und der lehmige Untergrund wurden offenbar gezielt genutzt, um ein dauerhaft wasserführendes Grabensystem mit Inselbildung anzulegen. Dies ermöglichte eine stabile Wasserführung ohne künstliche Zuleitungen und erhöhte die defensive Wirksamkeit der Gesamtanlage erheblich.

Die topografische Anlage auf mehreren Inseln innerhalb eines künstlich regulierten Grabensystems verweist auf den Typus der hochmittelalterlichen Wasserburg. Die umgebende Topografie war nachweislich von Bruch- und Sumpfgelände geprägt, was der Anlage eine zusätzliche strategische Sicherung verlieh. Die Gesamtstruktur gliedert sich in drei funktional und räumlich klar voneinander getrennte Einheiten:

-

Hauptburginsel (Kernburg): Die Hauptinsel (vgl. Befund J1) hat eine annähernd quadratische Grundfläche von etwa 35 × 35 Metern und ist noch heute von einem breiten Wassergraben umgeben. Der dort errichtete Palas als ehemals zentrales Wohn- und Verwaltungsgebäude erstreckt sich entlang der Ostseite und nimmt eine zentrale Position innerhalb der Hauptinsel ein. Das erhaltene tonnengewölbte Erdgeschoss (vgl. Befunde A1-A6) mit seinen Fensteröffnungen (vgl. Befunde B1 bis B3) und Innentreppe (vgl. Befund C1) zur ehemaligen ersten Etage, der gewölbte Umkehrgang (vgl. Befund A7) sowie ein erhaltenes Wandpodest (vgl. Befund A5) belegen die differenzierte Funktion als Vorrats- und Wirtschaftsebene innerhalb eines arbeitsteiligen Versorgungssystems. Die Einbindung des Palas direkt in die östliche Ringmauer (vgl. Befund E1) der Hauptburg belegt den dualen Charakter als Wohn- und Wehrbau. Während die Ostseite durch den Palas und seine ökonomische Infrastruktur dominiert wird, war der übrige Bereich der Hauptburg vermutlich als offene Hofzone mit kleineren Funktionsbauten ausgestaltet. Diese Zone wurde von einer umlaufenden Ringmauer (vgl. Befunde E2 bis E4) eingefasst. Die Nordseite ist dem Dorf Angern zugewandt, während der Zugang zur westlich vorgelagerten Vorburg vermutlich über eine Zugbrücke im (Nord-)Westen erfolgte (vgl. Befund J2). Diese Struktur stützt die Interpretation der Hauptinsel als zentralen Kernbereich mit administrativer und repräsentativer Funktion innerhalb des mehrteiligen Burgsystems.

- Turminsel (Südinsel): Die südlich gelegene Insel beherbergte mindestens den Bergfried (vgl. Befund F1-F4) sowie ein wirtschaftlich genutztes Nebengebäude mit Brunnenanschluss (vgl. Befunde G1-G6). Aufgrund ihrer nahezu identischen Größe zur Hauptinsel sind weitere Baustrukturen wahrscheinlich. Die isolierte Lage und autarke Infrastruktur lassen auf eine eigenständige Verteidigungsfunktion innerhalb des Gesamtgefüges schließen.

-

Vorburg (Westseite): Die westlich vorgelagerte Vorburg diente wirtschaftlichen und logistischen Zwecken. Zwei Zugänge verbanden sie mit dem Dorf Angern im Norden und der Feldmark im Süden. Diese Anbindung verweist auf ihre Rolle als funktionales Bindeglied zwischen dem herrschaftlichen Zentrum und der agrarischen Nutzfläche.

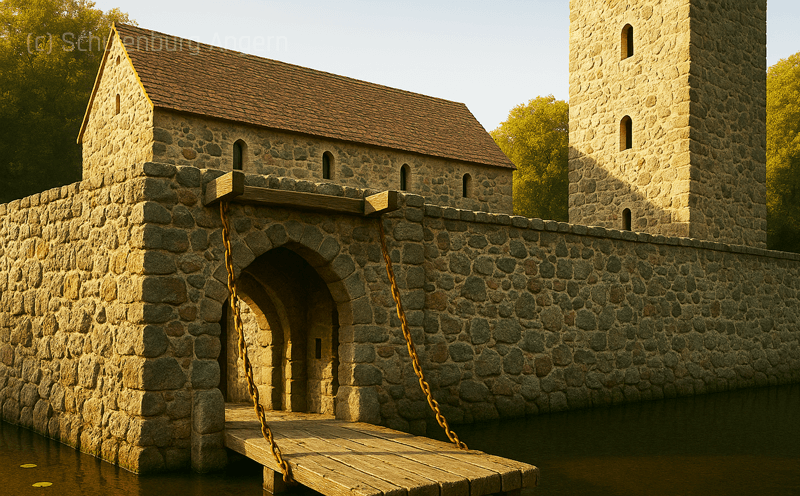

KI Rekonstuktion der westlichen Ringmauer mit Zugbrücke sowie Palas und Bergfried

Das Grabensystem umschließt die Hauptburginsel und die Turminsel vollständig. Es war über mindestens eine Brückenverbindung erschlossen (vgl. Befund J2). Hinweise auf die Anlage im Bruch sowie die Nutzung vorhandener Geländesenken als Grabenstruktur sprechen für eine bewusste Integration der natürlichen Topografie in das Verteidigungskonzept. Die inselartige Zweigliederung der Anlage stellt ein für die Altmark typisches, jedoch in dieser Vollständigkeit selten erhaltenes Strukturmerkmal dar.

Das Gesamtsystem war als hierarchisch abgestufte Verteidigungsstruktur konzipiert: Die wasserführenden Gräben bildeten die erste, die Ringmauern mit aufliegenden hölzernen Wehrgängen die zweite Verteidigungslinie (vgl. Befunde E1-E4). Die Turminsel war vermutlich ausschließlich über eine Zubrücke erreichbar, die vom Wehrgang der Hauptburg in die erste Etage des Bergfrieds (vgl. Befunde F1-F5) oder ebenerdig von der Hauptburg zur Turminsel führte (vgl. Befund F6). In ihrer baulichen Isoliertheit und erschwerten Zugänglichkeit diente sie als rückwärtiger Verteidigungsraum und Rückzugseinheit mit eigenständiger Versorgungseinrichtung (Brunnen und Lagergewölben).

Die gezielte Steuerung der inneren Bewegungsachsen – etwa durch klar definierte Übergänge, verschließbare Zugänge und linear geführte Wehrgänge – sowie die strikte funktionale Trennung von Wohn-, Wehr- und Wirtschaftsbereichen innerhalb eines vollständig wasserumwehrten Inselkomplexes belegen ein hochentwickeltes, auf Autarkie, Verteidigungsfähigkeit und strukturelle Effizienz ausgelegtes Planungskonzept. In dieser Kombination aus baulicher Klarheit, funktionaler Differenzierung und topografischer Einbindung stellt die Burg Angern ein seltenes Beispiel hochmittelalterlicher Burgenplanung in der Altmark dar, das die strategisch-logistische Kompetenz des regionalen Adels im 14. Jahrhundert eindrucksvoll dokumentiert.

Quellenlage zur Nachkriegszeit und zum baulichen Erhalt

-

Kontinuität der Nutzung nach 1631: Die Dorfchronik von 1650 nennt explizit „die vier Keller und den alten Turm“ (vgl. Quelle 1650), sowie die beschädigte Brauerei, ein Viehstall ohne Dach und das ebenfalls beschädigte Pforthäuschen (vgl. Quelle 1631) (Quelle: Dorfchronik Angern) als weiterhin bestehende Bauteile der Burg Angern. Diese Formulierung bezieht sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die tonnengewölbten Räume des Palas sowie auf den Bergfried der Turminsel und belegt deren bauliche Erhaltung nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg. Die Erwähnung im Zusammenhang mit einer Kirchenvisitation zeigt, dass zentrale Teile der Anlage weiterhin nutzbar waren.

-

Beleg für militärische Nutzung im Jahr 1705: Die stationäre Unterbringung eines Detachements des kaiserlich-königlichen böhmischen Dragoner-Regiments „Graf Paar“ Nr. 2 im Jahr 1705 weist auf die strategische Relevanz der Burg und den fortdauernden baulichen Erhalt wesentlicher Funktionsstrukturen hin. Trotz älterer Beschädigungen war die Anlage offenbar in einem Zustand, der eine temporäre militärische Nutzung ermöglichte.

-

Bauhistorische Bedeutung der Überlieferung: Die archivalischen Hinweise aus der Mitte des 17. und frühen 18. Jahrhunderts dokumentieren eine kontinuierliche Nutzung mittelalterlicher Kernstrukturen über die Zäsur von 1631 hinaus. Die belegte Funktionalität von Palasgewölben und Bergfried stützt die Einordnung dieser Bauteile als dauerhaft erhaltene Substanzbereiche der hochmittelalterlichen Kernanlage – auch vor der barocken Neuplanung ab 1735.

Der Palas und die Hauptburg

Für eine hochmittelalterliche Burganlage verfügt Angern über eine ungewöhnlich dichte Überlieferungslage hinsichtlich der Bau- und Nutzungsgeschichte ihres Palasgebäudes. Der auf der Hauptinsel situierte Palas (vgl. Befunde A1-A6) diente nach aktuellem Erkenntnisstand als multifunktionales Gebäude mit Wohn-, Verwaltungs- und Lagerfunktionen. Bauhistorische Befunde deuten auf eine ursprünglich zwei- bis dreigeschossige Konzeption hin, wobei das tonnengewölbte Erdgeschoss der Vorratshaltung diente und das Obergeschoss wohn- und repräsentativen Zwecken vorbehalten war. Die Rückwand des Palas war zugleich Bestandteil der Teil der östlichen Ringmauer der Hauptburg (vgl. Befund D1), was eine integrale bauliche Verbindung zwischen Wohn- und Wehrarchitektur belegt. Der Zugang vom Innenhof erfolgte ursprünglich über ein in Portal an der Hofseite, dessen Substanz trotz späterer Übermauerung durch Ziegelwerk in Teilen erhalten ist (vgl. Befund D1).

Die Dorfchronik von 1650 verweist explizit auf „die vier Keller und den alten Turm“, womit mutmaßlich die erhaltenen, gewölbten Untergeschosse der mittelalterlichen Hauptburg gemeint sind (vgl. zur Quellenlage). Diese Passage stützt die Annahme, dass es sich nicht um barocke Neubauten, sondern um Reste der hochmittelalterlichen Originalsubstanz handelt. Unter Berücksichtigung der wirtschaftlich prekären Situation nach dem Dreißigjährigen Krieg – dokumentiert durch demographische Verluste, Ertragseinbußen und eingeschränkte Baukapazitäten – erscheint ein vollständiger Wiederaufbau in massiver Ziegeltechnik wenig plausibel. Regionale Vergleichsbeispiele sprechen vielmehr für eine Nutzung der erhaltenen Gewölbekeller mit aufgesetzten, einfach konstruierten Fachwerkbauten.

Das erhaltene Erdgeschoss des Palas stellt aus architekturgeschichtlicher Perspektive ein seltenes und qualitativ herausragendes Beispiel hochmittelalterlicher Profanarchitektur in der Altmark dar. Die ursprüngliche Raumstruktur ist – trotz Zerstörungen im 17. Jahrhundert sowie späterer Überformungen – in weiten Teilen überliefert und bildet eine wesentliche Grundlage für die bauhistorische Rekonstruktion der Burganlage um 1350.

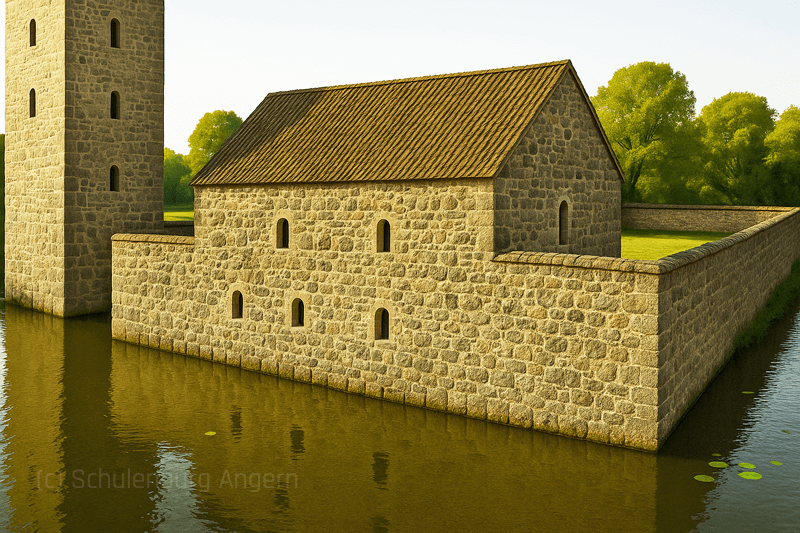

Ki generierte Rekonstruktion der östlichen Ringmauer mit Palas und Bergfried

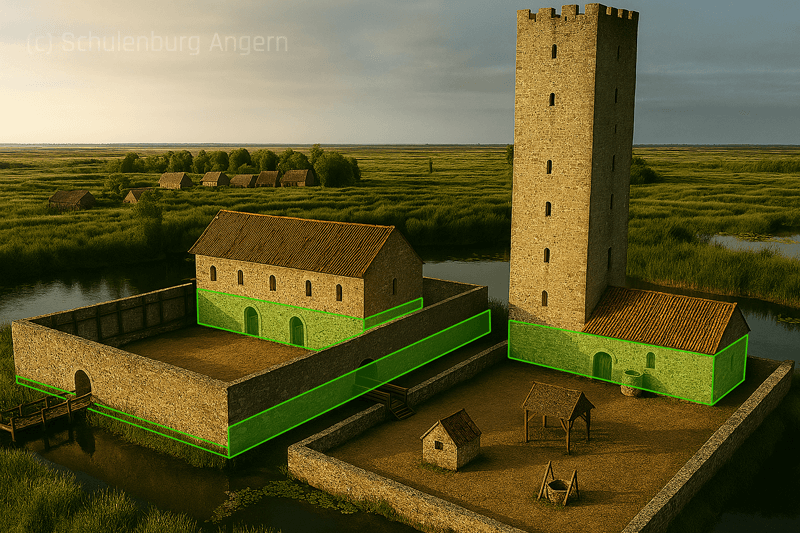

Heute noch erhaltene Bereiche der Burg Angern (grün markiert)

Wesentliche Befunde zum mittelalterlichen Palas

Die tonnengewölbten Erdgeschossräume des Palas auf der Hauptinsel sind bauzeitlich und lassen sich durch mehrere unabhängige Befunde sicher in das zweite Viertel des 14. Jahrhunderts datieren:

-

Bauzeitliche Einordnung und architektonische Kohärenz: Die tonnengewölbten Erdgeschossräume auf der Hauptinsel sind eindeutig bauzeitlich. Ihre gedrückte Form, asymmetrischen Gewölbeansätze sowie der vollständige Verzicht auf Gurtbögen und Kämpferprofile verweisen auf eine zweckgebundene, funktional-statische Ausführung (vgl. Befunde A1-A6). Die homogene Verzahnung der massiven Zwischenwand mit den flankierenden Ziegelwänden, durchgehende Fugenverläufe und eine einheitliche Mörtelstruktur belegen eine konsistente Bauphase um 1340 (vgl. Befund A3). Es fehlen Hinweise auf Spolien, Umbauten oder sekundär verbaute Materialien; auch jüngere Ziegelformate sind nicht vorhanden.

- Materialität und Bauweise: Das aufgehende Mauerwerk im Erdgeschoss des Palas besteht aus einem opus mixtum aus Bruch- und Feldstein mit eingestreuten Ziegelpartien in Kalkmörtel (vgl. Befund A3). Diese wirtschaftliche Bauweise ohne Gliederungselemente entspricht der hochmittelalterlichen Praxis funktionaler Profanbauten in der Altmark. Im Unterschied dazu sind die Tonnengewölbe vollständig aus regelmäßig gesetzten Handstrichziegeln im Klosterformat gefertigt (vgl. Befund A4). Die bewusste Materialtrennung zwischen Wand und Wölbung folgt einem etablierten Konstruktionsprinzip des 14. Jahrhunderts, bei dem für statisch belastete Bauteile bevorzugt Ziegel eingesetzt wurden.

-

Funktionale Deutung: Die Gewölbe lassen sich auf Grundlage ihrer Bauform, Lage und klimatischen Eigenschaften als Vorrats- oder Lagerkeller deuten. Ihre Ausführung spricht gegen eine rein militärische Funktion und stützt die Interpretation des Palas als multifunktionales Wohn-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude im Zentrum der Hauptburg.

-

Wehrarchitektonisches Element – Umkehrgang: Der in der westlichen Palasmauer erhaltene Umkehrgang mit 180-Grad-Wendung ist ein selten überliefertes Verteidigungselement im Innenbereich (vgl. Befund A7). Er verweist auf eine gezielte Unterbrechung von Sicht- und Bewegungsachsen innerhalb der Anlage und bestätigt die sicherheitsorientierte Planung bis in sekundäre Baubereiche.

-

Erweiterte Gewölbestruktur: Mehrere zugemauerte Fensteröffnungen in der Ostwand des Palas sprechen für zusätzliche, heute verschüttete Kellergewölbe. Der architektonische Zusammenhang weist auf eine ehemals größere Gewölbeanlage mit funktionaler Zonierung hin (vgl. Befund E6).

-

Eingangsbereich: Der ursprüngliche Zugang zum Palas befand sich mittig an der westlichen Hofseite und führte direkt in das Erdgeschoss. Spuren eines flachbogigen Portals im Ziegelverband belegen seine Existenz. Der Eingang wurde später übermauert, vermutlich im Zuge barocker Umnutzungen. Seine zentrale Lage bestätigt die funktionale Gliederung und Erschließungslogik der Anlage (vgl. Befund D1).

-

Fensterbefunde: Zwei asymmetrisch angeordnete, segmentbogige Fensteröffnungen mit teilweise originalen Ziegellaibungen belegen eine bauzeitliche Belichtungslösung um 1340 (vgl. Befunde B1 und B2). Ihre tiefe Lage an der Gewölbebasis diente der Lichtführung in fensterarmen Kellerräumen unter statischer Schonung der Gewölbeanläufe.

-

Innentreppe: Die erhaltene Innentreppe, die vom tonnengewölbten Erdgeschoss in das erste Obergeschoss des Palas führt, wird aufgrund ihrer Materialität und Einbindung in den bestehenden Mauerverband als bauzeitlich eingestuft. Sie markiert den primären, offiziellen Zugang zum Obergeschoss. Der Befund belegt die funktionale Trennung zwischen Wirtschafts- und Wohnbereichen und unterstreicht die vertikale Erschließungslogik innerhalb der hochmittelalterlichen Burgarchitektur (vgl. Befund C1).

-

Überlieferung und Nutzungskontinuität: Die Dorfchronik Angern erwähnt für das Jahr 1650 ausdrücklich „die vier Keller und den alten Turm“, was belegt, dass die Palasgewölbe auch nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg erhalten und vermutlich noch in Nutzung waren (vgl. Quellen). Damit ist eine sowohl physische als auch erinnerungsgeschichtliche Kontinuität nachweisbar. Während für die südlich gelegene Turminsel barocke Umbauten im Jahr 1738 archivalisch gesichert sind (vgl. Befund G1), fehlen im Bereich des Palas auf der Hauptinsel jegliche Hinweise auf nachmittelalterliche bauliche Eingriffe. Die Struktur ist bis heute frei von Überformungen, sekundären Einbauten oder substanzverändernden Restaurierungen

Fazit: Der erhaltene Palasbau stellt ein seltenes und weitgehend unverändertes Zeugnis hochmittelalterlicher Profanarchitektur in der Altmark dar. Seine datierbare Bauform, die vollständige Materialkohärenz, der topografische Kontext, die archivalische Beleglage und die eindeutige Abgrenzung zu späteren Bauphasen machen ihn zu einem besonders hochwertigen Objekt für die vergleichende Burgenforschung des 14. Jahrhunderts.

Umkehrgang im nördlichen Palas Gewölbe

Wesentliche Befunde zur Turminsel der Burg Angern

-

Befund des Bergfrieds: Der zentral auf der Turminsel gelegene quadratische Bergfried mit ursprünglich 8 Stockwerken (vgl. Befund F1-F5) ist in massiver Bauweise errichtet und weist im erhaltenen Erdgeschoss einen erhaltenen Lichtschacht (vgl. Befund F3) auf. Diese belegt seine bauzeitliche Funktion als Verteidigungsturm und dokumentiert zugleich die militärische Ausrichtung der gesamten Insellogik.

- Archivalischer Beleg zur Nutzung im Dreißigjährigen Krieg: Ein Eintrag aus dem Gutsarchiv Angern (Rep. H Nr. 444) verweist auf die Nutzung des Turms als Zufluchtsort während kriegerischer Auseinandersetzungen im Dreißigjährigen Krieg. Die Beschreibung eines „achtgeschossigen Turms“ sowie von aufgefundenen „toten Körpern, Kugeln und Kriegs-Arematouren“ im Bereich des heutigen Lustgartens belegt die militärische Relevanz der Turminsel auch in der frühen Neuzeit (vgl. Quellen).

-

Befund der tonnengewölbten Nebenräume: Zwei parallele Tonnengewölbe im Bereich des westlich und östlich vorgelagerten Wirtschafts- und Versorgungstrakts stammen ebenfalls aus der Bauzeit. Ihre Lage und Ausführung lassen auf eine funktionale Einheit zur Vorratshaltung und logistischen Versorgung der Turmeinheit schließen (vgl. Befund G1).

-

Autarke Wasserversorgung: Im östlichen Tonnengewölbe befindet sich ein in das Mauerwerk integrierter, funktionstüchtiger Brunnen. Der Befund belegt eine autarke Wasserversorgung innerhalb der Turminsel – ein strategisch bedeutendes Ausstattungsmerkmal hochmittelalterlicher Rückzugseinheiten, das im regionalen Kontext nur selten überliefert ist (vgl. Befund G5).

-

Horizontale innere Erschließung: Ein erhaltenes Portal in der westlichen Wand des tonnengewölbten Nebengebäudes belegt einen direkten ebenerdigen Zugang vom Hof der Turminsel (vgl. Befund F6) in das Erdgeschoss des Nebengebäudes und von dort in das Erdgeschoss des Bergfrieds. Diese interne Verbindung ermöglichte eine sichere und witterungsgeschützte Versorgung des Bergfrieds mit Vorräten und Ausrüstung und diente im Verteidigungsfall als taktisch gesicherter Rückzugsweg. Die Lage des Durchgangs auf ebenerdigem Niveau innerhalb einer geschlossenen Gewölbezone unterstreicht seine Funktion als integraler Bestandteil der ursprünglichen Verteidigungsstruktur.

-

Vertikale innere Erschließung: Eine weitere, heute nicht mehr nachweisbare Erschließung der oberen Bergfriedgeschosse über das Nebengebäude ist denkbar. Insbesondere die Lage des heutigen hölzernen Treppenaufgangs legt nahe, dass es im 14. Jahrhundert einen internen Zugang von der ersten Etage des Nebengebäudes in das erste Obergeschoss des Turms gegeben haben könnte (vgl. Befund F5).

-

Vermauerte Laibungsnische im nördlichen Gewölberaum: Im nördlichen tonnengewölbten Nebenraum ist eine tief ausgebildete, nach innen konisch zulaufende Laibungsnische erhalten, deren ursprüngliche Öffnung vollständig und sorgfältig vermauert wurde (vgl. Befund G4) Die ursprüngliche Funktion ist nicht eindeutig bestimmbar – möglich sind eine schräg gestellte Belichtungsöffnung oder eine kleine Versorgungsöffnung. Der Befund unterstreicht die bauliche Differenzierung innerhalb der Versorgungszone der Turminsel und belegt gleichzeitig den bauzeitlichen Erhaltungszustand auch in sekundären Raumzonen.

-

Fensterbefund im südlichen Gewölberaum des Nebengebäudes: Im südlichen tonnengewölbten Raum des Nebengebäudes ist eine axial gesetzte, konisch nach außen zulaufende Fensteröffnung mit segmentbogigem Abschluss erhalten (vgl. Befund G6). Die formale Ausprägung – flachbogige Leibung, tiefer Sitz in der Gewölbebasis, Mischmauerwerk aus Bruchstein und Ziegel – entspricht funktionalen Belichtungsöffnungen hochmittelalterlicher Wirtschaftsräume. Die Öffnung belegt ggf. eine gezielte Lichtführung im Versorgungstrakt der Turminsel.

-

Funktionale Gesamtstruktur: Die gezielte funktionale Verschränkung von Lager, Wasser und Verteidigung innerhalb einer räumlich isolierten Einheit belegt ein hochentwickeltes, auf Resilienz im Belagerungsfall ausgelegtes Verteidigungskonzept. Die Turminsel operierte somit als autarke militärische Sektion innerhalb der Gesamtanlage.

Nordseite des Bergfried-Erdgeschosses mit eingelassenem Lichtschacht

Erhaltener Lichtschacht in der nördlichen Wand des Bergfrieds auf der Turminsel

Wesentliche Befunde zur Wehrarchitektur und Ringmauer der Hauptburg

-

Erhaltener Mauerbefund: Die überkommenen Abschnitte der Ringmauer – insbesondere im südwestlichen Bereich der Hauptburginsel – bestehen aus unregelmäßig gesetztem Feldsteinmauerwerk ohne Anzeichen barocker Überformung. Der Mauerverband weist einheitliche Materialität und fugenbildtypische Merkmale des 14. Jahrhunderts auf. Die Struktur ist eindeutig als Bestandteil der ursprünglichen Wehrmauer anzusprechen (vgl. Befunde E1-E4).

-

Nicht belegte Wehrarchitektur (Wehrgänge, Mauerhöhe): Konkrete Aussagen zur ursprünglichen Mauerhöhe oder zur Existenz hölzerner Wehrgänge sind aufgrund fehlender Bausubstanz und mangelnder archivalischer Überlieferung bislang nicht möglich. Hinweise auf Wehrgänge oder Aufsätze aus Holz lassen sich allenfalls aus der strategischen Lage (z. B. Westseite zur Vorburg, Südseite zur Turminsel) und durch Analogien zu vergleichbaren Anlagen (z. B. Beetzendorf, Apenburg, Kalbe) erschließen, bleiben jedoch hypothetisch.

-

Einbindung des Palas in die Ringmauer: Die Rückwand des Palas bildet einen konstruktiven Teil der östlichen Ringmauer. Diese bauliche Integration belegt das hochmittelalterliche Prinzip der Mehrfachnutzung zentraler Baukörper, bei dem Wohnfunktion und Verteidigung strukturell verschränkt wurden. Diese Konzeption ist für den Burgenbau der Altmark im 14. Jahrhundert typisch (vgl. Befund D1).

-

Verbindung Hauptburg – Turminsel: Eine bauliche Verbindung zwischen Hauptburg und Turminsel ist archivalisch und archäologisch nicht belegt. Aufgrund der vollständig umgebenden Wassergräben und der isolierten Lage des Bergfrieds ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer hölzernen Zubrücke auszugehen, die als bewegliches Element vom Wehrgang oder dem Rand der Hauptburg aus zur Turminsel ggf. in die erste Etage des Bergfrieds führte.

-

Verbindung Hauptburg – Vorburg: Für die Bauzeit um 1340 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer hölzernen Zugbrücke zwischen Vor- und Hauptburg auszugehen (vgl. Befund J2), die den wasserführenden Graben an der Westseite überspannte. Die Verbindung diente der kontrollierten Zugangssicherung zur Hauptinsel und wurde vermutlich durch ein befestigtes Pforthäuschen in der Vorburg ergänzt, das in späteren Quellen ausdrücklich erwähnt wird und auf eine früh etablierte Kontrollarchitektur hinweist.

Süd-Westliches Fragment der Ringmauer der Hauptburg

Konservierung durch fehlende Überbauung

Der außergewöhnliche Erhaltungszustand der tonnengewölbten Räume im Palasbereich der Hauptburg ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass dieser Bereich nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg nicht wieder überbaut wurde. Im Gegensatz zur Turminsel, auf der ab dem späten 17. Jahrhundert Neubauten errichtet wurden, blieb das Areal um die Gewölbe unberührt. Weder bauliche Veränderungen noch funktionale Umnutzungen sind nachweisbar, sodass Ziegeltechnik, Mörtelfugen und Raumstruktur in originaler Ausführung überliefert sind. Vergleichbare Konservierungssituationen durch Nutzungsstillstand finden sich u. a. auf Burg Arnstein, Wallhausen, Giebichenstein (Oberburg) und Hausneindorf, wo nach dem Funktionsverlust keine erneute Überformung erfolgte. Diese Parallelen belegen, dass der Erhalt bauzeitlicher Substanz maßgeblich an die Kombination aus baulichem Stillstand, funktionaler Randlage und unterlassener Überbauung geknüpft ist.

Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Kontextualisierung

Die Burg Angern war weit mehr als ein militärisches Befestigungsbauwerk – sie fungierte als zentraler Ort adliger Herrschaftsausübung im Raum des Erzstifts Magdeburg und ist als multifunktionales Machtzentrum in die sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Strukturen des 14. Jahrhunderts einzuordnen. Ihre bauliche Organisation spiegelt ein hochentwickeltes Verständnis aristokratischer Herrschaft wider, das militärische Sicherung, administrative Kontrolle und wirtschaftliche Autarkie innerhalb eines integrierten Systems verband.

Die funktionale Differenzierung zwischen dem Palas als Wohn- und Repräsentationsbereich, der autarken Versorgungseinheit auf der Turminsel (einschließlich Brunnenanlage), sowie der wirtschaftlich geprägten Vorburg steht exemplarisch für die räumliche Umsetzung adliger Ordnungsvorstellungen. Die Burg war Zentrum der lokalen Gerichtsbarkeit, Verwaltung und Güterbewirtschaftung und diente zugleich der symbolischen Repräsentation territorialer Macht im agrarisch geprägten Umland. Die Vorratslager im tonnengewölbten Erdgeschoss, die interne Wasserinfrastruktur und die Erschließung des umgebenden Wirtschaftsraums weisen die Anlage als autark funktionierendes System aus.

Angern war darüber hinaus in überregionale soziale und politische Netzwerke eingebunden und markiert einen Knotenpunkt zwischen geistlicher und weltlicher Herrschaft. Die Bindung an das Erzstift Magdeburg und die sich abzeichnenden Verlagerungen zugunsten brandenburg-preußischer Landesherrschaft dokumentieren die dynamische politische Lage des späten Mittelalters. Archivalische Belege zur Ausübung von Gerichtshoheit, zur Bewirtschaftung von Pertinenzen sowie zur stationierten Besatzung unterstreichen die Rolle der Burg als Zentrum territorialer Steuerung und Herrschaftsverdichtung (vgl. Gutsarchiv Angern, Rep. H 13; Rep. H 76).

Die Analyse der Burg Angern erlaubt somit nicht nur Rückschlüsse auf die Bau- und Nutzungsgeschichte eines einzelnen Herrschaftssitzes, sondern liefert substanzielle Einsichten in die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ordnungsprinzipien des hochmittelalterlichen Adels im norddeutschen Raum. Ihre multifunktionale Struktur macht sie zu einem paradigmatischen Beispiel für die Verzahnung von Architektur, Herrschaftspraxis und Territorialpolitik im Übergang von geistlicher zu landesherrlicher Macht im 14. Jahrhundert.

Formale und methodische Aspekte einer geplanten Untersuchung

Die geplante Untersuchung der Burg Angern verfolgt einen interdisziplinären Forschungsansatz, der archäologische, bauhistorische, archivalische und topografische Daten systematisch miteinander verknüpft. Ziel ist es, ein quellenkritisch fundiertes, methodisch nachvollziehbares und räumlich differenziertes Gesamtbild der Anlage und ihrer historischen Entwicklung zu erarbeiten.

Im Zentrum steht die kritische Analyse der überlieferten Schrift- und Bildquellen, insbesondere der Archivalien des Gutsarchivs Angern (Rep. H 13, 76, 79, 444). Deren Entstehungskontext, Überlieferungslage und potenzielle Wertungen werden quellenkritisch geprüft und in ihren jeweiligen historischen Rahmen eingeordnet. Diese archivalische Grundlage wird durch bauliche Befunde ergänzt, die im Rahmen einer systematischen Bauaufnahme dokumentiert und analysiert werden. Bislang fehlt eine zusammenhängende, interdisziplinär ausgerichtete Untersuchung der Burg, die alle relevanten Quellen- und Befundgruppen integriert. Eine solche ist jedoch unabdingbar für eine belastbare Rekonstruktion der Bau- und Nutzungsgeschichte sowie zur Positionierung Angerns im regionalen Kontext hochmittelalterlicher Niederungsburgen.

Die Untersuchung soll durch den Einsatz moderner Dokumentations- und Prospektionsverfahren ergänzt werden. Dazu gehören insbesondere:

- Digitale Bauaufnahme und 3D-Modellierung zur Visualisierung der erhaltenen Strukturen,

- Geophysikalische Prospektionen zur Erfassung verdeckter oder verschütteter Baubefunde,

- Bauanalytische Materialuntersuchungen (Mörtel-, Ziegel- und Putzanalysen) zur Datierung und Herkunftsbestimmung der Baumaterialien,

- Dendrochronologische Untersuchungen (soweit geeignetes Probenmaterial vorhanden ist) zur präzisen Phasierung einzelner Bauteile.

Das methodisch transparente Forschungsdesign orientiert sich an den Standards archäologischer und baugeschichtlicher Forschung und strebt eine nachvollziehbare Dokumentation sämtlicher Befunde an. Ergänzt wird dies durch eine sozial- und wirtschaftshistorische Kontextualisierung der Anlage als multifunktionales Zentrum adliger Herrschaftsausübung im Raum des Erzstifts Magdeburg.

Zur Sicherung und strukturierten Auswertung der gewonnenen Daten wird die Einrichtung einer digitalen Forschungsdatenbank empfohlen. Diese dient sowohl der langfristigen Dokumentation als auch der interdisziplinären Zusammenarbeit und künftigen Erweiterbarkeit des Projekts.

Die systematische wissenschaftliche Aufarbeitung der Burg Angern stellt damit eine grundlegende Voraussetzung dar, um das historische, architektonische und kulturlandschaftliche Potenzial dieser außergewöhnlich gut erhaltenen Anlage für die Mittelalterforschung und die Geschichte der Altmark nachhaltig zu erschließen.

Fazit

Die Burg Angern stellt ein in Struktur, Erhaltungszustand und Quellenlage herausragendes Beispiel hochmittelalterlicher Niederungsburgen in der norddeutschen Tiefebene dar. Ihre dreigliedrige Organisation in Hauptburg, Turminsel und Vorburg reflektiert ein funktional ausdifferenziertes Herrschaftszentrum des 14. Jahrhunderts, das militärische, wirtschaftliche und administrative Funktionen in einer klar gegliederten Gesamtanlage vereinte.

Besonders hervorzuheben ist der außergewöhnliche bauliche Erhaltungszustand zentraler Kernstrukturen wie der tonnengewölbten Erdgeschossräume des Palas und der Versorgungseinheit auf der Turminsel, die weitgehend von späteren Überformungen verschont blieben. Die vollständige Einbindung des Palas in die Wehrmauer, die Hinweise auf eine autarke Wasserinfrastruktur sowie die konservierende Wirkung der fehlenden Nachbebauung auf der Hauptinsel eröffnen einzigartige Einblicke in die Bau- und Nutzungspraxis hochmittelalterlicher Burgenarchitektur im ländlichen Raum.

Die archivalische Überlieferung, insbesondere die Bestände des Gutsarchivs Angern (Rep. H), bietet eine außergewöhnlich dichte Grundlage zur Rekonstruktion von Besitz-, Nutzungs- und Herrschaftsverhältnissen über mehrere Jahrhunderte. In Verbindung mit den bauhistorischen und topografischen Befunden erlaubt die Burg Angern daher nicht nur Aussagen zur lokalen Entwicklung, sondern liefert substanzielle Beiträge zur vergleichenden Forschung im Bereich der hochmittelalterlichen Wehrarchitektur und Territorialorganisation im Einflussbereich des Erzstifts Magdeburg.

Die geplante interdisziplinäre Untersuchung – unter Einbeziehung moderner Dokumentationstechniken, Materialanalysen und quellenkritischer Auswertung – verspricht, die Burg Angern als Referenzobjekt für die Erforschung norddeutscher Niederungsburgen zu etablieren. Sie leistet damit einen bedeutenden Beitrag zur wissenschaftlichen Erschließung des hochmittelalterlichen Burgenbaus, zur historischen Raumforschung und zur langfristigen Sicherung und Vermittlung eines zentralen Baudenkmals der Altmark.

Quelle

Primärquellen

Die vorliegende Darstellung stützt sich auf eine Transkription durch Brigitte Kofahl, die als Angerner Dorfchronistin auch ausgewählte Archivalien des Gutsarchivs transkribierte.

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 13, Nr. 38; Rep. H 76, 79, 444.

- Kofahl, Brigitte: Chronik der Gemeinde Angern, 4. ergänzte Auflage, Herausgeber: Gemeinde Angern

Sekundärliteratur

- Bergner, Heinrich (1911): Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wolmirstedt. Halle a. d. Saale.

- Dehio, Georg (2002): Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I: Regierungsbezirk Magdeburg. München / Berlin.

- Grimm, Paul (1958): Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magdeburg. Berlin.

- Lütkens, Matthias (2011): Burgen in Brandenburg. Architektur und Geschichte. Berlin.

- Wäscher, Hermann (1962): Feudalburgen in den Bezirken Halle und Magdeburg, Bd. 1. Berlin.

- Zeune, Johannes (1994): Burgtypen in Mitteleuropa. Dissertation, Bamberg.