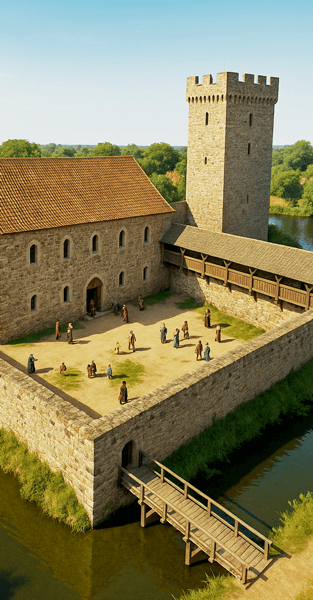

Die Burg Angern um 1350: Architektur und Aufbau einer mittelalterlichen Wasserburg in der Altmark. Die Burg Angern, errichtet um 1341 unter Erzbischof Otto von Magdeburg, stellt ein herausragendes Beispiel für den Typus der mittelalterlichen Wasserburg in der Altmark dar. Inmitten eines künstlich angelegten Wassergrabens erhoben sich die Hauptburg auf einer nördlichen Insel sowie der Bergfried auf einer südlichen Nebeninsel. Die hier dargestellte Rekonstruktion basiert auf archäologischen Restbefunden, historischen Quellen (Rep. H Angern Nr. 79; Dorfchronik Angern) und Vergleichen mit zeitgenössischen Anlagen wie Kalbe (Milde), Beetzendorf und Salzwedel.

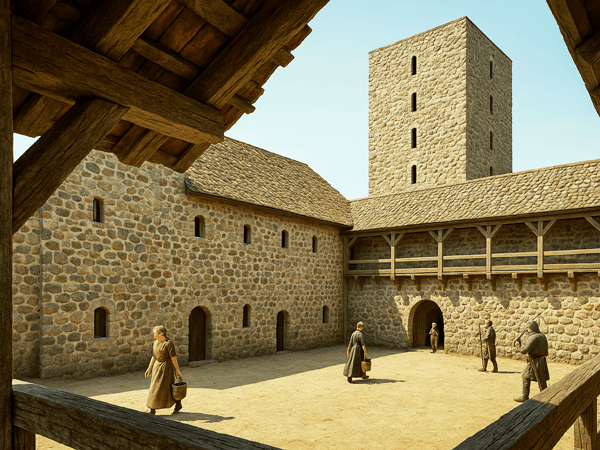

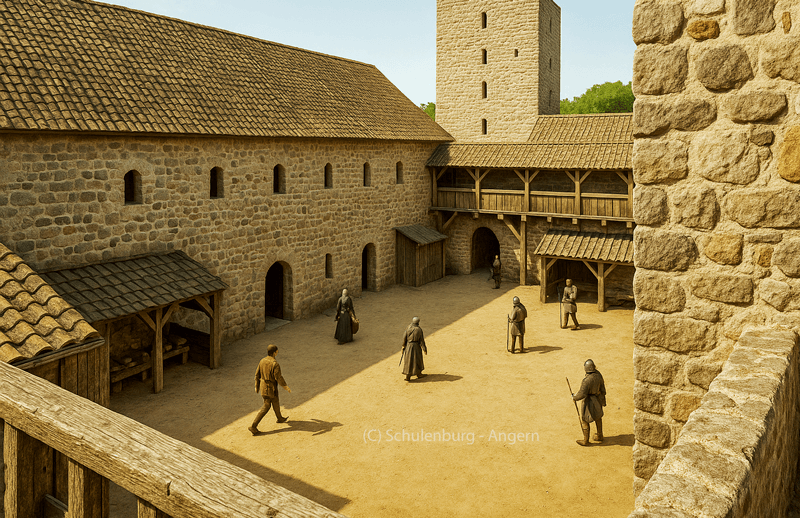

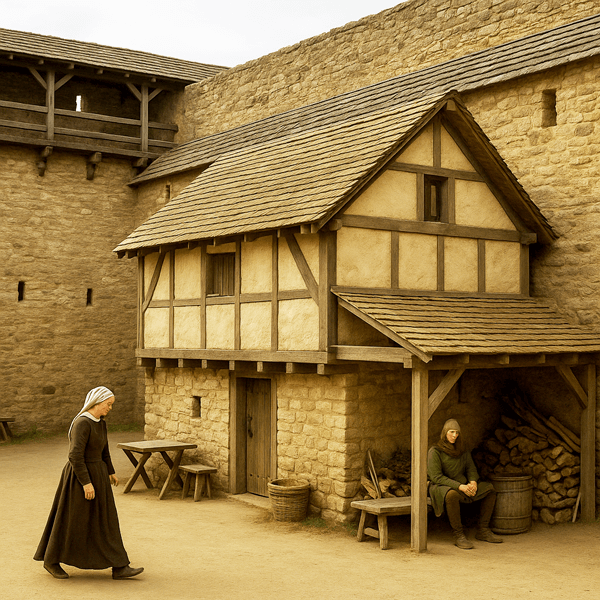

Palas, Innenhof und Bergfried der Burg Angern (KI generiert)

Die Burg Angern gehört zu den vergleichsweise gut dokumentierten hochmittelalterlichen Wasserburgen Norddeutschlands. Archivalische Quellen, Inventare und bauliche Reste ermöglichen eine außergewöhnlich dichte Rekonstruktion ihrer Besitz- und Baugeschichte.

Im Unterschied zu vielen vergleichbaren Anlagen wie Ziesar oder Lenzen ist hier nicht nur der Grundriss rekonstruierbar, sondern es sind ungewöhnlich viele originale Baustrukturen, funktionale Zusammenhänge und archäologische Befunde erhalten oder nachvollziehbar. Insbesondere die Turminsel der Burg Angern dokumentiert auf einzigartige Weise die hochmittelalterliche Konzeption einer autarken Verteidigungseinheit innerhalb eines wasserumwehrten Burgsystems. Zu den wichtigsten erhaltenen Elementen zählen der Wehrturm (Bergfried) mit seiner originalen Schießscharte auf der Nordseite, die noch heute bestehende Türöffnung im ersten Geschoss, die über die nördliche Tonne des angrenzenden Tonnengewölbekomplexes erreicht wird, sowie der funktional in die Gewölbestruktur integrierte Brunnen. Besonders bemerkenswert ist die vollständige Erhaltung der räumlichen Abfolge: von der Eingangsschleuse über die Wirtschaftsräume bis zum Zugang in das Turminnere. Diese Klarheit der bauarchäologischen Überlieferung ist bei vergleichbaren Burgen wie Ziesar oder Lenzen entweder nicht erhalten oder nur fragmentarisch erschließbar (vgl. Dehio Brandenburg 2000; Lütkens 2011).

Ursprung und Grundstruktur im Hochmittelalter

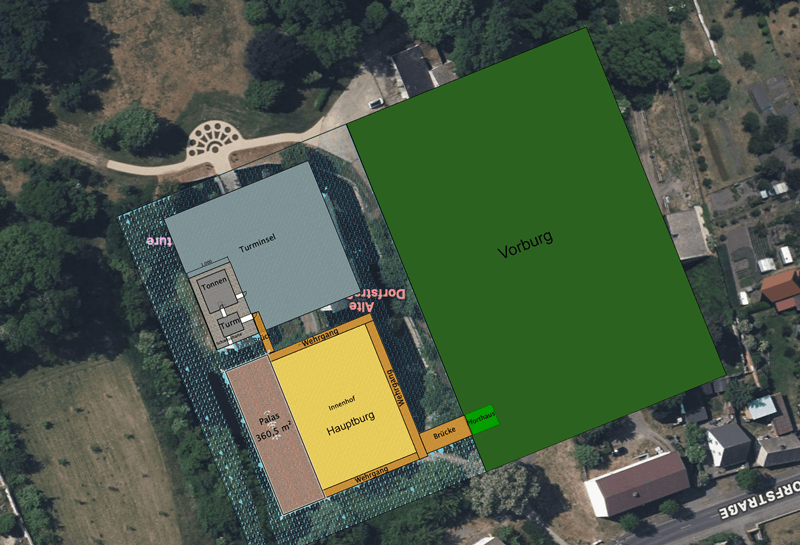

Die hochmittelalterliche Burg Angern entstand vermutlich in der Mitte des 14. Jahrhunderts, in einer Phase intensiven Burgenausbaus im mitteldeutschen Raum. Die Gesamtanlage gliederte sich in eine Hauptinsel mit dem Palas und eine separate, südlich vorgelagerte Turminsel mit dem Wehrturm. Beide Inseln waren durch Wassergräben klar voneinander getrennt und bildeten eigenständige funktionale Einheiten innerhalb des Gesamtburgsystems.

Die Hauptinsel hatte eine annähernd quadratische Grundfläche von etwa 35 × 35 Metern und war von einem breiten Wassergraben umgeben. Der dort errichtete Palas erstreckte sich entlang der Ostseite und nahm eine zentrale Position innerhalb der Hauptinsel ein. Die Turminsel lag unmittelbar südlich gegenüber der Hauptinsel und war ursprünglich vermutlich kleiner als heute, möglicherweise etwa 20 × 20 Meter groß. Der heutige Eindruck einer gleich großen zweiten Insel (35 × 35 Meter) könnte auf spätere Aufschüttungen und Erweiterungen im Zuge der barocken Umgestaltung um 1745 zurückzuführen sein (vgl. Gutsarchiv Angern, Rep. H 79).

Grundriss der Burg Angern mit Hauptburg, Turminsel und vermutete Lage der Vorburg

Struktur der Hauptinsel

Die Hauptinsel beherbergte den noch begehbaren Palas, der als zweigeschossiger Bau mit Wirtschaftsgewölben im Erdgeschoss und Wohn- und Repräsentationsräumen im Obergeschoss rekonstruiert werden kann. Die Ostseite der Hauptinsel wurde durch die massive Bruchsteinmauer des Palas gesichert, die zugleich Teil der äußeren Befestigung war. Kleinere Nebengebäude oder Wirtschaftsbauten könnten sich auf der West- und Nordseite der Hauptinsel befunden haben, doch sind archäologische Belege dafür bislang nicht gesichert. Die Hauptinsel war über eine Holzbrücke oder einen schmalen Damm aus Richtung Norden erreichbar und diente als Zentrum der Verwaltung, Repräsentation und des alltäglichen Wirtschaftsbetriebs.

Die Hauptburg besaß eine nahezu quadratische Grundfläche von ca. 35 × 35 Metern. Errichtet wurde sie ausschließlich aus naturbelassenem Feldsteinmauerwerk, das in unregelmäßiger Lagerung verarbeitet war. Ziegel kamen erst nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges bei Reparaturen zum Einsatz.

Die Anlage war von einer massiven Ringmauer umschlossen, etwa 1,2 bis 1,5 Meter stark und bis zu 8-10 Meter hoch. Diese Ringmauer war in der Ostflucht durch den Baukörper des Palas verstärkt, dessen Rückwand zugleich als äußere Wehrmauer diente. Ein durchgehender hölzerner Wehrgang an der Innenseite der Mauern erlaubte den Verteidigern, die gesamte Burganlage zu sichern. Regelmäßig eingebrachte Schießscharten erweiterten die Verteidigungsfähigkeit. Vergleichbare Ringmauern sind bei Burgen wie Kalbe (Milde) belegt, wo die Feldsteinmauer etwa 1,2 bis 1,4 Meter stark war und einen hölzernen Wehrgang trug¹. Auch Beetzendorf und Seehausen zeigen entsprechende Mauerstärken und reine Feldsteinbauten ohne dekorative Elemente².

KI generierte Ansicht der Hauptburg der Burg Angern um 1350

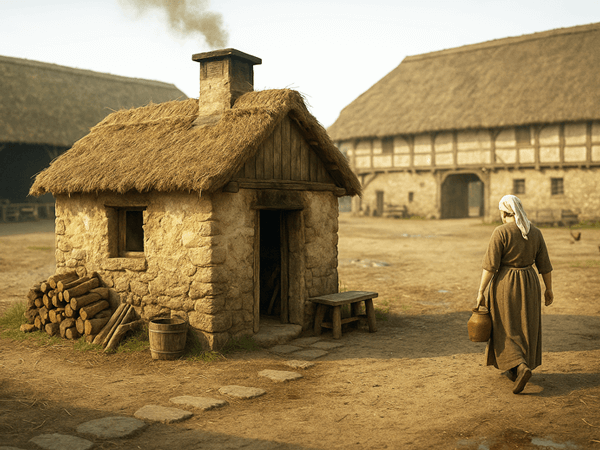

Die West-, Nord- und Südseiten der Hauptburg waren durch die Feldstein-Ringmauer definiert, ergänzt um kleinere Fachwerk- oder Holzbauten, die vermutlich als Wirtschafts- und Lagergebäude dienten. Diese Bauweise ist für die Altmark des 14. Jahrhunderts vielfach nachgewiesen³.

Westseite:

- Funktion: Reine Verteidigungsseite ohne größere Anbauten, Sicherung gegen Angriffe aus dem offenen Umland.

- Bauweise: Massive Feldsteinmauer mit aufgesetztem hölzernem Wehrgang und Schießscharten.

- Gebäude: Möglicherweise kleine hölzerne Schuppen oder offene Unterstände.

- Besonderheit: Voll verteidigungsfähig, aber architektonisch schlicht gehalten.

Südseite:

- Funktion: Trennung und Verbindung zur südlichen Insel mit dem Bergfried.

- Bauweise: Feldsteinmauer mit Wehrgang; verstärkter Abschnitt an der Brückenanbindung.

- Gebäude: Wahrscheinlich keine oder nur sehr kleine Anbauten.

- Besonderheit: Ausgangspunkt der festen Zubrücke in das erste Obergeschoss des Bergfrieds.

Nordseite:

- Funktion: Hauptzugang zur Burganlage.

- Bauweise: Überliefertes Pforthäuschen aus Feldstein mit hölzerner Brücke wohl an der Nord-West-Seite ähnlich der heutigen Brücke.

- Gebäude: Kleinere Wirtschafts- oder Wachgebäude denkbar.

- Besonderheit: Besonders stark befestigter Torbereich mit schwerem Holztor und innerer Verriegelung.

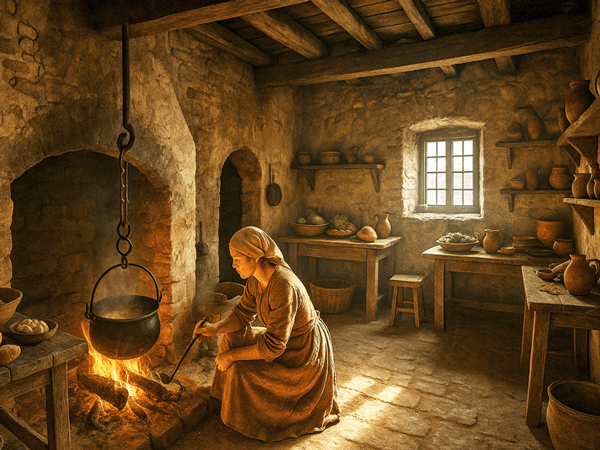

KI generiertes Wirtschaftsgebäude als Anbau an die Westmauer

Struktur der Turminsel

Die Turminsel war der militärische Rückzugsraum der Burg. Der Wehrturm mit etwa zehn mal zehn Metern Grundfläche und 7 Stockwerken und das daran angeschlossene Infrastrukturgebäude mit zwei Tonnengewölben bildeten ein autarkes Versorgungssystem aus Verteidigungsraum, Vorratslager und Brunnenversorgung. Die gesamte Insel war von einer einfachen Bruchsteinmauer umschlossen, die passiven Schutz bot, jedoch keinen Wehrgang oder Zinnen aufwies. Der Zugang zum Wehrturm erfolgte über eine Brücke oder einen Steg vom Palas her, wobei der Brückenkopf vermutlich im Bereich des ersten Obergeschosses lag, um einen unmittelbaren feindlichen Zugriff zu erschweren. Der Brunnen innerhalb der nördlichen Tonne sicherte die Wasserversorgung der Turmeinheit im Belagerungsfall. Kleinere hölzerne Wirtschaftsbauten könnten ebenfalls existiert haben, doch fehlen direkte archäologische Belege. Eine vermutete Zubrücke verband somit nicht nur den Palas mit dem befestigten Rückzugsraum des Wehrtrums, sondern stellte gemeinsam mit den Tonnengewölben ein zentrales Element der inneren Sicherheits- und Versorgungskonzeption der Gesamtanlage dar. Sie diente der Versorgung, Lagererschließung sowie als möglicher Rückzugsweg im Verteidigungsfall.

Das Pforthaus und der Zugang

Der Zugang zur Hauptburg erfolgte vermutlich südlich von der Turminsel über eine Brücke zwischen dem Wehrturm und dem Palas sowie nordwestlich über ein überliefertes kleines Pforthäuschen auf Seiten der Vorburg mit Brücke über den Wassergraben zur Nordwestseite der Hauptburg, das über eine feste Brücke mit der Vorburg verbunden war. Auch dieser Bau bestand im unteren Bereich aus Feldstein und trug einen leichten Fachwerkaufsatz mit einfachem Schindeldach. Das Tor selbst war vermutlich ein schweres hölzernes Flügeltor, das durch eiserne Beschläge gesichert war. Das Pforthaus war funktional ausgerichtet: Eine kleinere Wachstube könnte sich darüber befunden haben, jedoch ohne ausgeprägten Turmcharakter oder repräsentative Ausgestaltung. Vergleichbare einfache Pforthäuser existierten auch in Kalbe (Milde) und Beetzendorf.

Vergleichbare Anlagen

Ähnliche zweigeteilte Wasserburgen sind in der Region selten, jedoch existieren funktionale Parallelen:

- Burg Ziesar (Brandenburg): Zweigeteilte Kernanlage mit Wohn- und Wehrbereich, getrennt durch Wasserläufe. Der Turm war ursprünglich nur über hochgelegte Brücken erreichbar (vgl. Dehio Brandenburg 2000, S. 11).

- Burg Lenzen (Elbtalaue): Wasserumwehrte Kernburg mit zentralem Bergfried, klare Trennung zwischen Repräsentation und Verteidigung (vgl. Lütkens 2011).

- Burg Beetzendorf (Altmarkkreis Salzwedel): Ähnliches Grundprinzip mit Palas und funktionalem Wehrbau, wenngleich hier die Verteidigungsfunktion schwächer ausgeprägt war (vgl. Bergner 1911).

Angern unterscheidet sich durch die ungewöhnlich klare Insellösung und die starke funktionale Trennung, die ein frühes Beispiel für hochmittelalterliche Rationalisierung von Wehr- und Wohnbereichen bildet.

Fazit

Die Topologie der Burg Angern zeigt ein komplexes, durchdachtes System hochmittelalterlicher Wasserburgenarchitektur. Die bewusste Trennung von Hauptinsel (Palas und Wirtschaft) und Turminsel (Verteidigung und Überleben) spiegelt zentrale Aspekte der Wehrbautechnik des 14. Jahrhunderts. Die heutige Topographie wurde durch die barocke Umgestaltung im 18. Jahrhundert stark überprägt, doch lassen sich die Grundstrukturen der hochmittelalterlichen Anlage weiterhin präzise rekonstruieren. Angern stellt damit ein selten überliefertes Beispiel für ein vollständig funktionsgeteiltes, wasserumwehrtes Burgsystem der nördlichen Altmark dar.

Gesamtbewertung

Die Burg Angern vereinte typische Elemente einer Wasserburg des 14. Jahrhunderts: einen kompakten Grundriss, reine Feldsteinarchitektur, funktionale Verteidigungsanlagen und eine klare Trennung von Wohn- und Wirtschaftsbereichen. Ihre vergleichsweise schlichte Ausführung entsprach dem regionalen Baustil der Altmark und spiegelte die praktischen Erfordernisse eines niederen Adelsgeschlechts im Grenzraum zwischen Brandenburg und dem Erzbistum Magdeburg wider. Historische Quellen wie die das Gutsarchiv Angern sowie Parallelen zu Burg Beetzendorf, Kalbe (Milde) und Seehausen stützen diese Rekonstruktion.

Fussnoten

- Bergner, Heinrich: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wolmirstedt. Halle a. d. S., 1911.

- Danneil, Johann Friedrich: Das Geschlecht der von der Schulenburg. Erster und Zweiter Band. Salzwedel, 1847.

- Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt. Band 10.2 Ohrekreis (II): Altkreis Wolmirstedt. Hrsg. vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt. Petersberg, 2001.

- Puhle, Matthias: Burgen in Sachsen-Anhalt. 2. Auflage. Halle (Saale), 1998.