Dieses Essay unternimmt den Versuch, die Lebenswirklichkeit im Dorf Angern um das Jahr 1340 nachzuzeichnen – basierend auf überlieferten Urkunden, Inventaren, Dorfordnungen und vergleichenden Regionalanalysen. Es beleuchtet die sozialen Strukturen, das wirtschaftliche Leben, den Alltag der Bevölkerung, und stellt Angern in den Kontext vergleichbarer Dörfer mit ähnlicher Herrschafts- und Wirtschaftsform. Trotz der lückenhaften Quellenlage aus dem 14. Jahrhundert erlauben spätere Ordnungen und bauliche Spuren einen aufschlussreichen Rückblick auf eine Epoche, in der feudale Macht, religiöse Ordnung und agrarische Selbstversorgung das Leben der Menschen bestimmten.

Alte Dorfstrasse von Angern im Mittelalter

Angern wurde erstmals im Jahr 1336 urkundlich erwähnt, im Zuge eines Gebietsausgleichs zwischen dem Markgrafen von Brandenburg und dem Erzbistum Magdeburg in der südlichen Altmark . Die daraus resultierende territoriale Ordnung stärkte die Machtbasis des Magdeburger Erzbischofs, der kurz darauf – im Jahr 1341 – eine Burg in Angern errichten ließ. Diese politische Konstellation ist typisch für die spätmittelalterliche Ostsiedlung und Feudalisierung in der Mark Brandenburg: Während sich adlige Linien wie die von der Schulenburg oder Alvensleben in der Altmark etablierten, versuchten geistliche Herrschaftsträger ihre Position durch Burgenbau und Lehensvergaben zu festigen.

Die Burg Angern als Wasserburg des niederen Adels

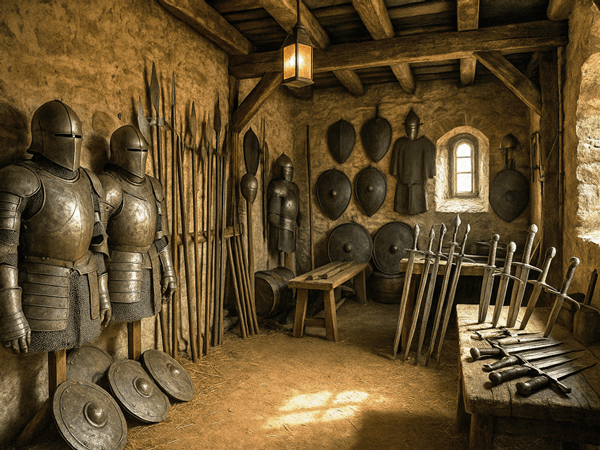

Die um 1341 errichtete Burg in Angern ist eine klassische Wasserburg des norddeutschen Flachlandtyps. Sie bestand aus zwei Inseln, die durch Gräben getrennt waren, und einem siebenstöckigen Hauptturm auf der südlichen Insel. In ihrer Funktion diente die Burg sowohl der militärischen Sicherung der Handelswege – etwa der Route Magdeburg–Lübeck – als auch der Verwaltung der dörflichen Umgebung. Ihre Entwicklung unterscheidet sich kaum von ähnlichen Anlagen, etwa in Beetzendorf oder Apenburg, beide ebenfalls mit Schulenburgscher Prägung.

Sozialstruktur und dörfliches Leben in Angern um 1340

Herrschaft und Grundbesitz: Im Jahr 1340 befand sich das Dorf Angern im Spannungsfeld zwischen geistlicher Territorialmacht und adligem Lehnswesen. Die Hoheit über Angern lag formal beim Erzbischof von Magdeburg, der seine Macht durch den Bau einer Wasserburg im Jahr 1341 festigte. Die Burg diente nicht nur militärischen Zwecken, sondern war das sichtbare Symbol der landesherrlichen Gerichtsbarkeit und Oberhoheit. Bereits wenige Jahre nach ihrer Errichtung wurde sie als Lehen an verschiedene niederadlige Vasallen vergeben – unter anderem an Gerlof von Brunhorcz und später an Lüdecke von Grieben sowie Gebhard von Alvensleben. Diese Adligen waren keine bloßen Verwalter, sondern übten als Lehnsinhaber konkrete Macht über Dorf und Umgebung aus, erhoben Abgaben, hielten Gericht und verwalteten die zugehörigen Wirtschaftsflächen. Der eigentliche Gutsbetrieb war auf den Burghof konzentriert. Von dort aus wurde nicht nur die Burg selbst unterhalten, sondern auch die umgebende Feldflur bewirtschaftet, wobei neben den Abgaben aus den Bauernstellen auch Eigenwirtschaft eine Rolle spielte. Der Grundherr verfügte über Dienste der Dorfbevölkerung, die im Rahmen der Leibeigenschaft oder Erbpacht geleistet werden mussten.

Ständeordnung und Bevölkerung: Die Bevölkerung Angerns war in eine hierarchische Struktur eingebettet, die stark von Besitz und Abhängigkeit geprägt war. An der Spitze der ländlichen Gesellschaft standen die sogenannten Hufner oder Halbspänner – Bauern mit eigenen Ackerparzellen und dem Recht zur Viehhaltung. Sie waren die Träger der wirtschaftlichen Hauptlast, besaßen aber auch gewisse Mitspracherechte in Gemeindeangelegenheiten. Unter ihnen standen die Kossaten, die über deutlich kleinere Flächen verfügten und meist nur ein paar Morgen Land sowie ein Haus besaßen. Sie lebten in größerer wirtschaftlicher Unsicherheit und mussten vielfach zusätzlich als Tagelöhner oder Handwerker arbeiten. Die unterste soziale Schicht bildeten die Häuslinge, also landlose Einwohner, die kein eigenes Vieh besaßen und ausschließlich durch Diensttätigkeiten für Bauern, die Kirche oder das Rittergut ihren Lebensunterhalt bestritten. Auch sie waren in die Dorfgemeinschaft eingebunden, hatten jedoch kaum Einfluss auf deren politische oder wirtschaftliche Organisation. Neben der bäuerlichen Bevölkerung gab es einige spezialisierte Rollen: Schmiede, Müller, Hirten, Küster oder Tagwerker, deren soziale Stellung sich oft zwischen Kossaten und Häuslingen bewegte. Auf dem Burghof lebte und arbeitete zusätzlich Gesinde – Mägde, Knechte, Köche, Wagenführer oder Braumeister –, das dem adeligen Hausherrn direkt unterstellt war.

Religion und Sozialdisziplinierung: Wie in vielen altmärkischen Dörfern war das kirchliche Leben um 1340 ein zentraler Bestandteil der sozialen Ordnung. Die Kirche hatte nicht nur die Funktion einer religiösen Institution, sondern war auch eine moralische und soziale Kontrollinstanz. Der Kirchgang am Sonntag war verpflichtend, das Verpassen von Messen konnte mit Sanktionen belegt werden. Kinder mussten die Lehre des Katechismus besuchen, und für das Abendmahl sowie andere Sakramente galten klare Regeln. Religiöse Vorschriften griffen auch tief in das alltägliche Leben ein: Trunksucht, Gotteslästerung, Fluchen oder ehebrecherisches Verhalten wurden ebenso geahndet wie abergläubische Praktiken, etwa bestimmte Bräuche in der Weihnachtsnacht. Diese starke religiöse Durchdringung des Lebens steht im Einklang mit den damaligen Dorfordnungen, wie sie auch in der späteren Ordnung von Angern überliefert ist – sie geben Hinweise darauf, wie stark religiöse Normen zur Disziplinierung der Dorfbevölkerung genutzt wurden, teils unter Androhung öffentlicher Demütigung oder körperlicher Strafen.

Gemeinschaftsleben und Selbstorganisation: Trotz der dominanten Rolle der Grundherren und der Kirche besaßen die Dörfer wie Angern auch Elemente gemeinschaftlicher Selbstverwaltung. Ein vom Gut eingesetzter oder gewählter Schulze (Dorfvorsteher) koordinierte das Gemeinwesen, unterstützt durch Bauermeister, die bestimmte Aufgaben wahrnahmen – etwa bei Flurbereinigungen, Steuererhebung oder der Überwachung von Viehtrieben. Diese Männer waren meist aus den Reihen der wohlhabenderen Bauern gewählt und unterstanden unmittelbar dem patrimonialgerichtlichen Herren. Die Dorfgemeinschaft trat regelmäßig zusammen, um über gemeinschaftliche Anliegen zu beraten: etwa über Grabenreinigung, Weiderechte, Reparaturen an Wegen, Brücken oder der Kirche. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die Allmende – also gemeinsam genutzte Weideflächen, die unter genau festgelegten Regeln genutzt werden durften. Verstöße gegen diese Regeln – etwa das Überweiden, das unerlaubte Holen von Gras, das ungenehmigte Abholzen von Schutzbäumen – konnten hohe Strafen nach sich ziehen. Das dörfliche Jahr war strukturiert durch agrarische Arbeit und die kirchliche Festordnung. Die Arbeit war durch den Rhythmus von Aussaat, Ernte, Viehtrieb und Flurwechsel bestimmt. Feste wie Kirchweih, Heiligabend oder Ostern boten den wenigen sozialen Freiraum – allerdings waren diese Feste ebenfalls reglementiert, insbesondere in Bezug auf Gästezahl, Alkoholmengen und Musik.

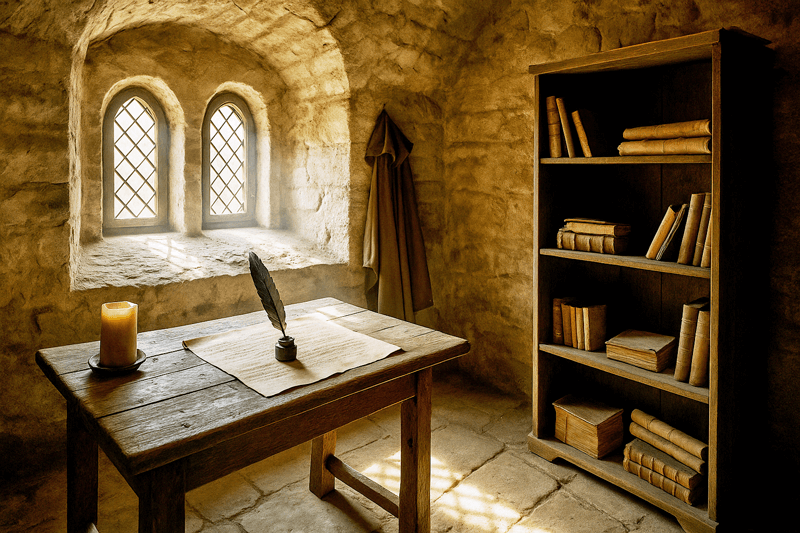

Recht und Ordnung im Dorf: Die Grundlage des gemeinschaftlichen Lebens war ein dörfliches Rechtssystem, das auf frühmittelalterlichen Vorbildern, regionalem Gewohnheitsrecht und überlieferten Rechtsordnungen wie dem Magdeburger Stadtrecht beruhte. Die Dorfordnung von Angern, zwar erst im 18. Jahrhundert schriftlich fixiert, enthält zahlreiche Paragraphen, die ganz offensichtlich mittelalterliche Traditionen fortschreiben. Die Regelung von Eheschließungen, von Pachtverträgen, von Besitzwechseln und von Flurgrenzen spricht für ein fest etabliertes System lokaler Gerichtsbarkeit. Gerichtstage wurden vor Ort abgehalten, kleinere Konflikte wurden intern durch Schulze und Dorfälteste geschlichtet, bei schwerwiegenden Vergehen konnte jedoch die nächste Instanz – das patrimoniale Gericht des Gutsherrn oder das erzbischöfliche Hofgericht – angerufen werden.

Dorf Angern im Mittelalter (KI Rekonstruktion)

Wirtschaftliche Strukturen in Angern um 1340

Die wirtschaftlichen Strukturen des Dorfs Angern um 1340 waren typisch für eine altmärkische Agrarsiedlung des späten Mittelalters – dominiert von subsistenzorientierter Landwirtschaft, der Nutzung gemeinschaftlicher Flächen (Allmende) und von der ökonomischen Abhängigkeit der Bauern vom Grundherrn. Der Bau der Wasserburg im Jahr 1341 durch den Erzbischof von Magdeburg markiert dabei nicht nur ein militärisches und politisches Ereignis, sondern auch einen entscheidenden wirtschaftlichen Wendepunkt, der die Zentrierung des lokalen Wirtschaftskreislaufs um die Burg verstärkte.

Ackerbau und Viehzucht als Lebensgrundlage: Die bäuerliche Wirtschaft war auf Selbstversorgung ausgerichtet. Die Mehrheit der Dorfbewohner – vor allem Hufner und Kossaten – bewirtschaftete eigene Flurstücke in einem Dreifelderwirtschafts-System: ein Jahr Wintergetreide (Roggen, Dinkel), ein Jahr Sommergetreide (Hafer, Gerste), ein Jahr Brache, oft mit Viehdung zur Düngung genutzt. Die Brache diente zugleich als Weide für das Vieh. Die Ackerflächen wurden in gemeinschaftlicher Ordnung aufgeteilt und durch genaue Fron- und Dienstverpflichtungen geregelt, die regelmäßig bei Gerichtstagen bestätigt oder angepasst wurden. Neben dem Ackerbau war die Viehzucht ein unverzichtbarer Bestandteil der Wirtschaftsweise. Rinder, Schweine und Schafe wurden in Stallhaltung überwintert und im Frühjahr auf die Allmende getrieben. Die Dorfordnung enthält Hinweise auf Weiderechte, Hütungspflichten und das Verbot nächtlicher Trift, womit Tierdiebstahl und Flurschäden verhindert werden sollten . Die Schweinemast erfolgte oft in den Eichenwäldern der Umgebung („Eichelmast“), eine für die Altmark typische Praxis.

Abgaben und Frondienste: Ein zentrales Element der Wirtschaftsstruktur war die Abgabenpflicht gegenüber dem Grundherrn. Diese bestanden teils in Naturalien (Getreide, Eier, Wolle, Fleisch), teils in Arbeitsdiensten, etwa beim Pflügen der herrschaftlichen Flur oder bei Bau- und Transportaufgaben auf dem Burghof. Solche Frondienste waren genau festgelegt, konnten aber in Krisenzeiten erweitert werden – etwa bei militärischen Belastungen oder Missernten. In der Angerner Dorfordnung des 18. Jahrhunderts finden sich zahlreiche Regelungen, die zweifelsfrei ältere mittelalterliche Traditionen fortführen: etwa das Verbot, Getreide ohne Genehmigung des Gerichts zu verkaufen oder Saatgut weiterzugeben .

Gewerbe, Brauwesen und lokale Märkte: Obwohl der überwiegende Teil der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig war, existierten in Angern auch gewerbliche Tätigkeiten im dörflichen Maßstab: Schmiede, Müller, Schuster, Leinenweber oder Wagenbauer waren essenziell für den Alltag und übernahmen spezialisierte Aufgaben. Diese Handwerke waren meist einem Hof oder einem Hofbesitzer unterstellt und arbeiteten für das Dorf oder den Burgherrn. Ein Brauhaus, das 1650 auf dem Gelände der Vorburg erwähnt wird, existierte bereits im Mittelalter, denn Bier war neben Wasser das Hauptgetränk und ein zentrales Produkt des Eigenverbrauchs. Die Annahme wird durch eine Quelle aus der Dorfchronik Angern untermauert, die sich im Gutsarchiv befindet. Dort heißt es um 1650:

„Außer dem mangelhaften Brauhause ohne den geringsten Inhalt und einem Dach- und Fachlosen Viehstall nur noch das Pforthäuschen stand.“

Regelmäßige Märkte sind für Angern nicht direkt belegt, doch es ist anzunehmen, dass das Dorf an einem regionalen Marktgeschehen teilnahm, etwa in Magdeburg, Wolmirstedt oder Burg. Der Austausch beschränkte sich auf Überschüsse – Leinen, Vieh, Butter oder Wolle – während das meiste produziert wurde, um den Eigenbedarf zu decken.

Abhängigkeit und Krisenresilienz: Die wirtschaftliche Struktur Angerns war eingebettet in ein System feudal-patrimonialer Abhängigkeiten. Bauern durften keine Verträge ohne Zustimmung des Schulzen oder Gutsherrn schließen, und sogar das Halten bestimmter Tierarten konnte untersagt werden. Gleichzeitig bedeutete diese enge Kontrolle auch eine gewisse Stabilität: In Notzeiten konnten die Grundherren mit Naturalreserven eingreifen, wie es etwa in späteren Jahrhunderten beim Wiederaufbau nach Kriegszerstörungen geschah. Die wirtschaftliche Krisenresilienz beruhte daher nicht auf individueller Mobilität oder Kapitalbildung, sondern auf der Gemeinschaft, auf Speicherhaltung und auf Abhängigkeit von übergeordneten Herrschaftsträgern. Diese Struktur sollte sich erst im Spätmittelalter langsam zugunsten marktwirtschaftlicher Verhältnisse wandeln.

Vergleich mit anderen Orten

Die dörfliche Struktur Angerns um 1340 lässt sich gut mit anderen Siedlungen in der südlichen Altmark vergleichen, insbesondere mit Beetzendorf, Apenburg und Burgstall. Diese Orte zeigen ähnliche Merkmale in Bezug auf ihre Herrschaftsstruktur, topographische Lage, Verteidigungsanlagen und die Rolle adliger Familien. Auffallend ist dabei die Verbindung von wasserburgenartiger Sicherung, kirchlich geprägter Sozialdisziplinierung und landwirtschaftlich dominierter Wirtschaftsweise, wie sie in vielen Regionen nördlich der Elbe anzutreffen ist.

Beetzendorf: Stammsitz der Schulenburgs: Beetzendorf war der ursprüngliche Stammsitz der Familie von der Schulenburg, deren Mitglieder seit dem 14. Jahrhundert auch Angern prägten. Die dortige Burg war ebenfalls eine Wasserburg, strategisch günstig am Jeetzetal gelegen, und bildete das Zentrum eines umfangreichen Gutsbetriebs mit Eigenwirtschaft, Dienstleuten und abhängigen Bauern. Wie in Angern war auch in Beetzendorf die Sozialstruktur stark hierarchisch, mit einer kleinen Schicht von Hufnern, zahlreichen Kossaten und landlosen Häuslingen.

Burgstall: Nachbarort mit ähnlicher Wasserburg: Das benachbarte Burgstall, etwa 12 km südlich von Angern, verfügte ebenfalls über eine bedeutende Wasserburg, die zeitweise den Erzbischöfen von Magdeburg unterstand. Auch hier war das Dorf eng an die Burg gekoppelt. Die Anlage bestand aus Vor- und Hauptburg, war von Wasser umgeben und diente wie Angern der Kontrolle von Handelswegen und landwirtschaftlichen Ressourcen. Der Unterschied zu Angern liegt im Umfang der Herrschaftsausübung: In Burgstall blieb der kirchliche Einfluss (Erzbistum Magdeburg) länger präsent und wurde nicht so stark wie in Angern von adligen Vasallen durchbrochen. Dennoch zeigt sich in beiden Orten eine ähnliche Struktur aus patrimonialer Gerichtsbarkeit, dörflicher Selbstverwaltung und kirchlicher Kontrolle.

Apenburg: vergleichbare agrarische Struktur: Apenburg liegt westlich von Beetzendorf und war ebenfalls Sitz einer bedeutenden Burganlage im Besitz der von der Schulenburg. Die dortige Struktur war stärker befestigt als in Angern, da Apenburg an der Peripherie zur wendländischen Grenzregion lag. Das dörfliche Leben war aber ebenfalls durch Hufenzuteilung, kirchliche Ordnung und die enge Bindung an die Burg geprägt. Wie in Angern bildeten Allmendeweiden, gemeinschaftlich genutzte Wege und klar geregelte Abgabenpflichten die Grundlage der Dorfordnung. Auch hier finden sich spätere Verschriftlichungen dörflicher Normen, die klar auf mittelalterliche Gewohnheitsrechte zurückgehen.

Fazit Gemeinsamkeiten: In allen genannten Orten zeigt sich ein gleichförmiges Strukturmodell altmärkischer Dörfer im 14. Jahrhundert: Eine lokale Burg sichert die politische und wirtschaftliche Kontrolle, während das Dorf unter der Leitung eines Schulzen und eines Bauermeisters nach festgelegten Regeln funktioniert. Der Einfluss der Magdeburger Stadtrechtsfamilie ist überall deutlich spürbar, insbesondere im Aufbau der dörflichen Gerichtsbarkeit, der Rolle der Kirche und der wirtschaftlichen Selbstorganisation.

Der typische Alltag der Menschen in Angern um 1340

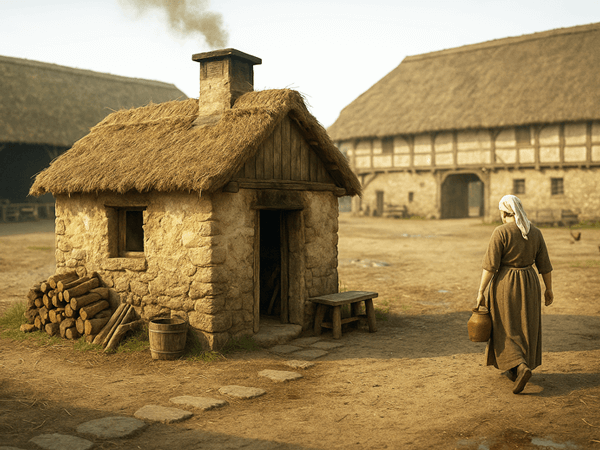

Die Häuser bestanden aus Lehmfachwerk mit Strohdach, die Fenster waren oft nur einfache Luken, der Rauch zog ohne Schornstein ab (Lühe, Wilhelm: Dorfchronik Angern und Wenddorf, S. 17–18). Die Höfe waren mit Planken oder Reisigzäunen eingefasst. Es gab schon gegrabene Brunnen mit hölzernen Schwengeln und separate Backöfen im Hof (ebd., S. 22). Auf den Feldern wurden Grenzsteine gesetzt und in Ritualen – etwa mit Maulschellen für Knaben – deren Lage fest im Gedächtnis verankert (ebd.). Der Gruß „Helf Gott!“ war üblich. Kirchliche Feste, Dorflinden-Tänze, Hochzeiten, Taufen und Begräbnisse prägten das soziale Leben. Sitten wie das Prügeln des Bräutigams zur Hochzeit oder das „Trauern der Bienen“ beim Tod des Hausherrn haben sich teils bis ins 20. Jahrhundert erhalten (ebd., S. 24).

Das Leben der Menschen im Dorf Angern um das Jahr 1340 war geprägt von harter körperlicher Arbeit, fest gefügten sozialen Rollen und einem tief verwurzelten christlichen Weltbild. In einem Dorf mit enger Bindung an die Burg und unter geistlicher Landesherrschaft des Erzbischofs von Magdeburg war der Alltag stark durch Pflichten, Jahreszeiten, religiöse Ordnung und Gemeinschaftsregeln strukturiert.

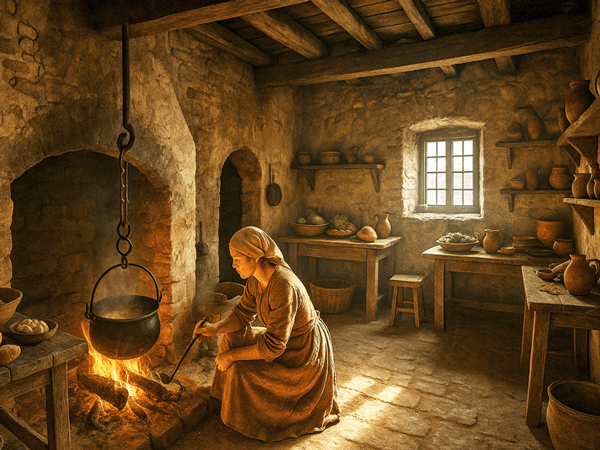

Tagesbeginn und Arbeit im Rhythmus der Natur: Der Tag begann mit dem ersten Licht der Morgendämmerung – im Sommer bereits gegen vier Uhr morgens. Glockenläuten oder Hahnenschrei markierten den Tagesbeginn. Bauernfamilien standen gemeinsam auf; schon Kinder übernahmen kleine Aufgaben wie das Füttern des Viehs oder das Holen von Wasser. Die Feldarbeit folgte einem klaren Rhythmus: Je nach Jahreszeit wurde gepflügt, gesät, gejätet oder geerntet. Die Arbeit war körperlich schwer und wurde oft durch Mägde und Knechte unterstützt. Während Männer das Feld bestellten und Fuhrwerke lenkten, kümmerten sich Frauen um Hauswirtschaft, Gärten, Kleintiere, Wäsche und das Brotbacken im Lehmofen. An den Randzeiten des Tages – morgens und abends – wurde das Vieh zur Allmende oder zurück in die Ställe getrieben. Die Viehhaltung (Rinder, Schweine, Schafe) war neben dem Ackerbau zentral für das Überleben, ebenso wie saisonale Nebenerwerbe: Holzeinschlag, Fischfang in der Ohre oder Flachsanbau für Kleidung. Der Alltag war eng getaktet und ließ wenig Raum für Müßiggang.

Kirche, Gebote und Feste: Der Glaube prägte jeden Lebensbereich. Morgengebete, Kirchgang am Sonntag und das Einhalten kirchlicher Feiertage waren verpflichtend – auch aus sozialem Zwang, denn das Fernbleiben von Gottesdiensten wurde öffentlich getadelt. Fastenzeiten wurden eingehalten, ebenso die Beichte vor hohen Festen. Bei Taufen, Hochzeiten oder Begräbnissen war die gesamte Dorfgemeinschaft involviert. Gleichzeitig regelte die Kirche auch moralisches Verhalten: Ehebruch, Trunkenheit, Fluchen oder die „Christnachtbräuche“ wurden geahndet, wie in der Angerner Dorfordnung ausdrücklich erwähnt. Feste wie Kirchweih, Erntedank oder Fronleichnam boten kurze Unterbrechungen der Alltagslast – mit Tanz, Spiel und Bier. Doch selbst diese Ereignisse unterlagen festen Regeln: Wer zu viele Gäste einlud oder sich ungebührlich verhielt, musste mit Geldstrafen rechnen.

Soziale Kontrolle und Abhängigkeit: Angern war ein Dorf unter patrimonialer Herrschaft: Der Schulze als Dorfvorsteher, die Bauermeister, der Pfarrer und der Gutsherr bildeten ein festes Machtgefüge. Das Leben war durch Abgaben an die Burg geprägt – Naturalien, Dienste oder Zehnt. Jeder Einwohner stand unter Beobachtung der Gemeinschaft. Fremde wurden nur nach Erlaubnis aufgenommen, und jeder, der Land pachtete oder Vieh hielt, musste sich an klare Nutzungsrechte halten. Verträge wurden mündlich vor dem Dorfrichter oder schriftlich im Gutsarchiv geschlossen. Auch im Privaten herrschte wenig Individualität: Kinder schliefen oft zu zweit in einem Bett, drei Generationen lebten unter einem Dach, und Mägde teilten sich Schlafstätten mit ihren Herrschaften. Es galt, „Ordnung zu halten“ – ein Begriff, der moralische, wirtschaftliche und religiöse Dimensionen zugleich meinte.

Bildung und Generationenverhältnisse: Lesen und Schreiben waren wenigen vorbehalten – meist dem Pfarrer, Schulzen oder wohlhabenden Hufnern. Die Vermittlung von Wissen geschah über mündliche Überlieferung, christliche Unterweisung und handwerkliche Praxis. Kinder halfen früh mit, erlernten den Umgang mit Tieren, Werkzeugen und religiösen Regeln. Alte Menschen, sofern nicht durch Krankheit isoliert, blieben Teil des Haushalts, halfen bei der Betreuung von Kleinkindern oder bei leichteren Arbeiten wie Spinnen oder Gemüsepflege.

Festkultur und Brauchtum im späten Mittelalter

Das dörfliche Leben in Angern und den umliegenden Siedlungen war geprägt von einer lebendigen Festkultur, die sich vor allem unter der Dorflinde entfaltete. Hier fanden regelmäßig Tanzfeste statt, bei denen traditionelle Instrumente wie Geige, Pfeife und Dudelsack zum Einsatz kamen (Lühe, Wilhelm: Dorfchronik Angern und Wenddorf, S. 22). Die Feiern waren oftmals ausgelassen und mit Raufereien verbunden, wobei die Freude an Speise und Trank ebenfalls eine zentrale Rolle spielte. Hochzeiten, Taufen und Begräbnisse unterbrachen den bäuerlichen Alltag und wurden mit festen Bräuchen begangen. So galt es etwa als Unfug, wenn der Bräutigam bei seiner Hochzeit von den anderen Burschen des Dorfes verprügelt wurde – eine Form ritueller Initiation, die soziale Zugehörigkeit und männliche Reife markierte. Die gesellschaftlichen Normen betonten insbesondere jungfräuliche Reinheit und eheliche Treue, wobei Ehebruch hart bestraft wurde. Auch der Umgang mit dem Tod war von volkstümlichen, christlich überlagerten Bräuchen geprägt: Beim Tod des Hausherrn öffnete man Fenster und Türen, damit die Seele entweichen konnte, man „benachrichtigte“ das Vieh und selbst den Bienenstock durch Klopfen – ein Ausdruck tief verwurzelter animistisch-christlicher Vorstellungswelten (ebd., S. 24).

Reformation und geistiger Wandel ab 1517

Der Einfluss der Reformation erreichte Angern rasch nach dem Thesenanschlag Martin Luthers im Jahr 1517. Lühe beschreibt diesen Umbruch bildhaft als „Frühlingssturm“, der das geistige Eis der alten Ordnung sprengte und eine neue Zeit einleitete (Lühe, Wilhelm: Dorfchronik Angern und Wenddorf, S. 24). Lutherische Ideen verbreiteten sich nicht nur durch Predigten in Kirchen oder Vorlesungen an Universitäten, sondern auch durch eine breite Basisbewegung, getragen von wandernden Handwerksgesellen, reisenden Studenten und den Söhnen des Landadels, die zum Studium nach Wittenberg gingen. Diese brachten reformatorische Schriften, Lieder und Überzeugungen mit in ihre Heimatdörfer, wo sie in Werkstätten, Stuben und auf Marktplätzen diskutiert wurden. Der Reformdiskurs fand somit Eingang in den Alltag der Landbevölkerung – ein Prozess, der sowohl religiöse Überzeugungen als auch gesellschaftliche Strukturen grundlegend veränderte. Die Reformation wirkte als Beschleuniger von Bildung, individueller Frömmigkeit und politischem Bewusstsein und trug letztlich zur Erosion der kirchlichen und feudalen Machtverhältnisse auch im ländlichen Raum bei.

Fazit

Das Dorf Angern um 1340 war ein agrarisch geprägter Ort unter geistlicher Landesherrschaft, verwaltet durch wechselnde Adelsgeschlechter, geprägt durch eine stark strukturierte soziale Hierarchie, kirchliche Disziplinierung und kollektive Alltagsorganisation. Inmitten dieser Ordnung spielte die neu gegründete Wasserburg eine Schlüsselrolle: Sie manifestierte die politische Macht über das Dorf und integrierte es zugleich in ein größeres Netzwerk regionaler Herrschaftsverhältnisse. Das Alltagsleben in Angern um 1340 war ein Leben voller Arbeit, eingebettet in eine überschaubare, aber streng geregelte Dorfgemeinschaft. Es war bestimmt von kollektiven Pflichten, Abhängigkeit vom Boden, der Jahreszeit und der Gunst des Himmels. Gleichzeitig bot es Halt, Sicherheit und eine klare Rolle im Gefüge der Gesellschaft – ein Leben im Gleichklang mit der Scholle, dem Kreuz und dem Herrenhaus.

Die wirtschaftlichen Strukturen in Angern um 1340 waren stark durch kollektive Ordnung, agrarische Subsistenzwirtschaft und feudalrechtliche Bindungen geprägt. Der Ort bildete einen wirtschaftlichen Mikrokosmos, dessen Zentrum die neue Burganlage und der zugehörige Gutsbetrieb bildeten. Die Gemeinschaft garantierte das Überleben – unter der Voraussetzung, dass alle sich einfügten, die Ordnung einhielten und ihre wirtschaftlichen Pflichten gegenüber der Kirche, dem Gut und der Gemeinschaft erfüllten.