Dieser Rundgang durch die Burg Angern um das Jahr 1340 basiert auf einer sorgfältigen Rekonstruktion historischer Quellen, archäologischer Befunde und baugeschichtlicher Analysen. Alle Szenen, Räume und Details wurden unter Berücksichtigung realer Gegebenheiten der mittelalterlichen Anlage entwickelt – etwa der erhaltenen Tonnengewölbe, der typischen Bauweise von Palas, Bergfried und Wirtschaftsflügeln sowie Hinweise aus Inventaren und schriftlichen Überlieferungen. Ziel ist es, nicht nur die äußere Gestalt, sondern auch die Atmosphäre und Lebenswelt einer spätmittelalterlichen Burg erlebbar zu machen – so nah wie möglich an der historischen Realität, doch mit erzählerischer Tiefe. Die Bilder zeigen fotorealistische Rekonstruktionen der Burg Angern um 1350. Sie basieren auf archäologischen Befunden, historischen Quellen und vergleichbarer Bausubstanz – realitätsnah umgesetzt mit moderner KI-Technik.

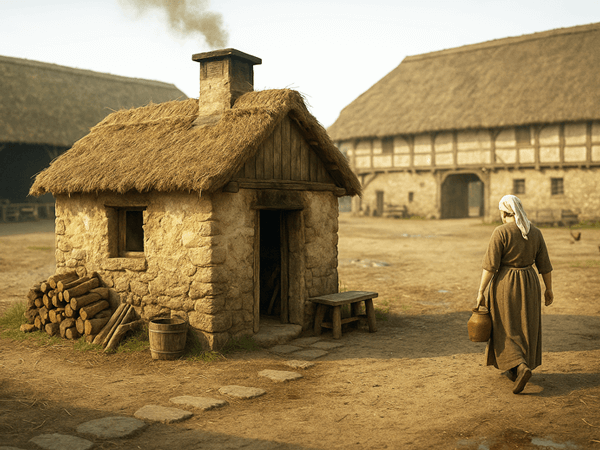

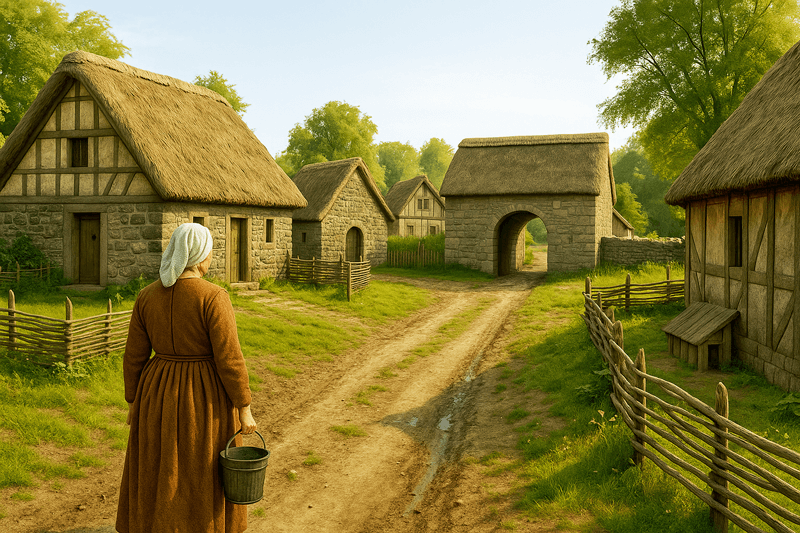

Ich verlasse mein Haus, das gleich an der alten Dorfstraße in Angern liegt – ein niedriges Fachwerk mit Lehmwänden, die von der Morgensonne leicht erwärmt sind. Die Hühner sind schon wach und scharren neben dem Misthaufen, der Geruch von Asche und Stall hängt wie immer in der Luft. Mein Korb ist gefüllt mit frischem Brot vom gestrigen Abend, zwei Tonkrügen mit Dünnbier, und ein Bündel Kräuter für die Köchin.

Der Weg führt mich, wie jeden Morgen, direkt zur Burg. Ich lasse den hölzernen Lagerstall der Vorburg linker Hand liegen, vorbei an der kleinen Werkhütte, aus der es nach Pech und Eisen riecht. Vor mir erhebt sich das Torhaus der Vorburg – es ist kein großes Tor, eher ein breiter Durchlass mit Holzbalken oben, durch den Fuhrwerke gerade so passen. Ein älterer Knecht lehnt mit verschränkten Armen daneben, die Hellebarde locker in der Hand.

Ich grüße ihn mit einem Kopfnicken, er hebt kurz das Kinn. Das Pforthäuschen liegt direkt rechts neben dem Durchgang – ein massiver, niedriger Steinbau, kaum ein Fenster, nur eine schmale Holztür. Darin schläft oft ein Torwächter oder sitzt jemand, der die Namen aufschreibt, wenn fremde Gäste kommen. Heute ist alles ruhig. Ich höre das Quietschen einer Achse – der Müller bringt Mehl.

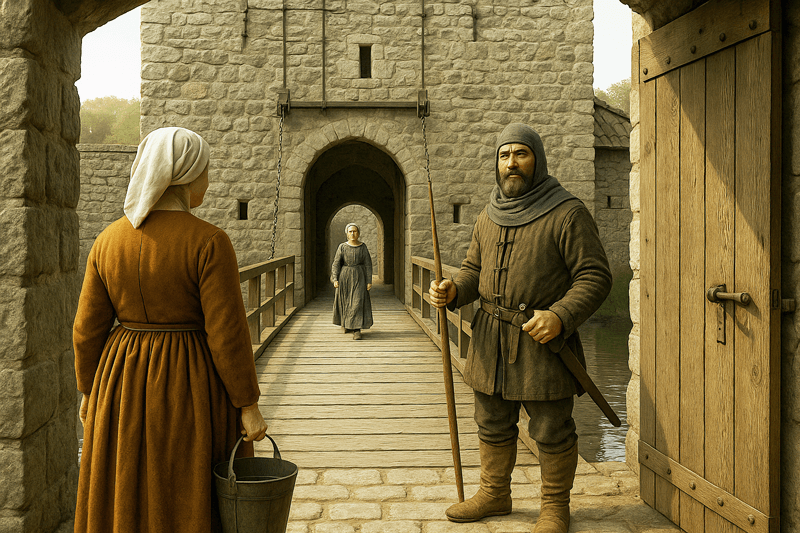

Hinter dem Porthäuschen führt der Weg leicht abwärts zum Graben. Die Böschung ist ausgetreten, der Boden fest, und dort liegt sie – die Zugbrücke, die über den tiefen Wassergraben zur Hauptburg führt. Die Brücke ist noch herabgelassen, wie an allen Werktagen. Die schweren Eisenketten hängen rechts und links, tief ins Wasser. Der Graben ist heute ruhig, die Enten schnattern träge im Schilf. Auf der anderen Seite ragt die grobe Ringmauer der Hauptburg auf – wie aus einem Guss mit der Erde selbst, kein Zierwerk, kein Turm, nur roher, kantiger Feldstein mit Moos in den Fugen, so alt wie die Geschichten der alten Mägde.

Ich trete über das Eichenholz der Brücke, spüre unter den Füßen, wie sie leicht nachgibt – aber sie hält. Vor mir öffnet sich das Tor in der Ringmauer – ein spitzer Bogen aus unbehauenem Stein, flankiert von zwei stehenden Balken. Kein Fallgatter, nur ein doppelflügeliges Holztor, jetzt offen. Dahinter: der Innenhof der Hauptburg.

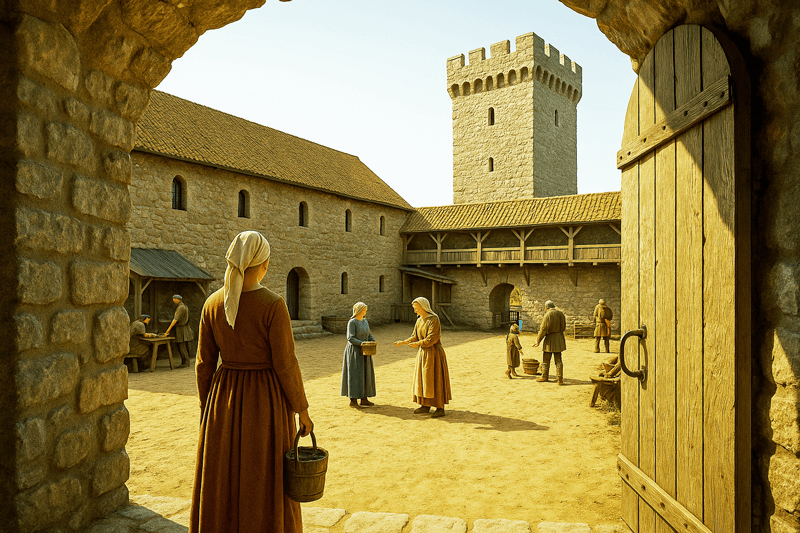

Ich trete hindurch – und bin im Herzen der Burg.

Von der Brücke zum Innenhof der Hauptburg

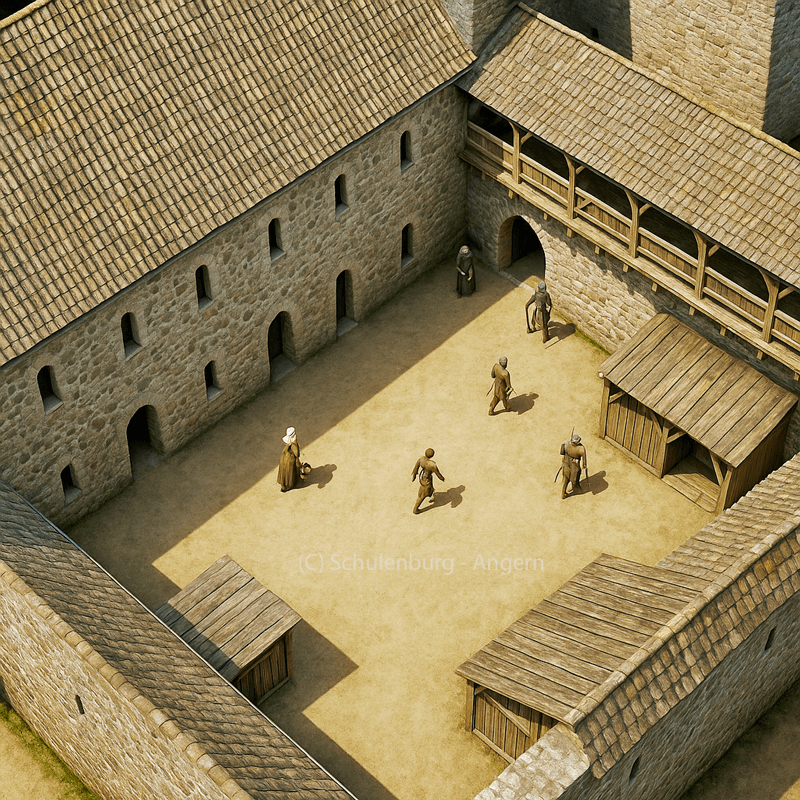

Geradeaus auf der anderen Seite des Innenhofs erhebt sich der Palas, das Herzstück der Herrschaft. Ein wuchtiger Bau aus grobem Bruchstein, mit kleinen, tief eingelassenen Fenstern. Einige Fensterläden stehen offen, und aus einem von ihnen hängt ein Tuch – zum Trocknen oder als Sichtschutz. Über dem Eingang ragt ein schlichtes Holzdach vor, das den Aufgang schützt. Ein Kind ruft aus einem der oberen Räume, dann wird es still – nur der Wind streicht über die Mauerkrone.

Zur Rechten liegen entlang der westlichen und südlichen Mauer der Hauptburg mehrere funktionale Gebäude – darunter Küche, Backstube und Waschplatz. Aus einem offenen Fenster schlägt mir der warme Geruch von frisch gebackenem Brot entgegen, durchmischt mit dem herben Aroma von Kräutern. Ich höre das Klappern von Schüsseln, das Rufen zweier Knechte, das Plätschern von Wasser in einem hölzernen Trog. Vor einem der Gebäude ist ein kleiner Bereich abgegrenzt – hier wird Wäsche gewaschen, Gemüse geputzt, Fisch ausgenommen. Eine Magd hängt Leinen auf, das Tuch schlägt sacht im Wind.

Der Boden des Hofes ist uneben, aus festgefahrener Erde, von Hufen und Rädern hart verdichtet. In regenreichen Zeiten wird er schlammig, doch heute ist er trocken, mit vereinzelten Grasbüscheln durchsetzt. Dort, wo viele Füße gehen, ist der Lehm glattgetreten, fast glänzend. In der Mitte steht ein einfacher Ziehbrunnen – ein niedriger Ring aus grob geschichteten Feldsteinen, mit Moos überzogen, die eiserne Winde dunkel vom Gebrauch. Ein Eimer schwingt noch leicht, daneben liegt ein Becher aus Horn. Ich verweile. Vielleicht nur für einen Atemzug – vielleicht länger. Dann gehe ich weiter. Aus dem westlichen Bereich dringt das Klirren von Geschirr, das Knacken von Holz, das gedämpfte Rufen einer Magd herüber. Heute ist ein stiller Tag. Doch selbst in der Stille lebt Angern weiter.

Der Weg durch den Palas – Leben im Herzen der Hauptburg

Ich wende mich dem Palas zu, dem Hauptbau der Burg. Ein gedrungener, zweigeschossiger Bau aus grobem unbearbeitetem Feldstein ragt vor mir auf. Seine Mauern sind dick, wettergegerbt und von Moos durchzogen. Die kleinen Fensteröffnungen wirken mehr wie Schlitze – gebaut, um das Licht einzulassen, nicht den Feind. Über eine unregelmäßig behauene Stufe betrete ich den Eingang – kein Portal, sondern ein massives Türblatt aus Eichenbohlen, mit schmiedeeisernen Bändern und sorgfältig bearbeiteten dunkelgrauen Werksteinen. Mit jedem Schritt wird die Luft kühler. Feuchtigkeit schlägt mir entgegen, gemischt mit dem Geruch von nassem Stein, altem Holz und dem dumpfen Hauch der Erde. Vor mir öffnet sich ein breiter gewölbter Raum – das Mauerwerk aus grob verputzten Ziegeln, dicht und unregelmäßig gefügt. Wasser tropft von den Fugen, das leise Echo hallt dumpf wider. Irgendwo in der Tiefe fließt Wasser – vielleicht ein alter Abfluss, vielleicht nur der Herzschlag der Burg selbst.

Links vom Eingang - nur erreichbar über einen Umkehrgang - finde ich ein weiteres Gewölbe: Einen niedrigen, kühlen Lagerraum aus grobem Feldstein mit einem tiefen Tonnengewölbe, spärlich beleuchtet durch ein schmales Fenster, das auf einen dunklen Wassergraben hinausblickt. Im Vordergrund stehen große, teils geöffnete Holzkisten mit versiegelten Deckeln – auf einer liegt ein besticktes Tuch mit sichtbarem Wachssiegel. Daneben ruhen Reihen von Jutesäcken, aus denen Körner quellen. Eine graue Maus huscht zwischen den Säcken hindurch in einen Spalt im Mauerwerk. Auf hölzernen Gestellen stehen sorgfältig platzierte Eichenfässer mit dunklen, feuchten Dauben, manche beschriftet mit Lederetiketten. Auf einem davon ist in gotischer Schrift zu lesen: „Anno 1339, Ernt’ vom Südhang Wenddorf“. Das Licht ist gedämpft, warm und staubig, der Boden aus gestampfter Erde, die Luft schwer vom Geruch nach Wein, Staub und altem Stein.

Ich gehe zurück. In der Dämmerung fällt mein Blick auf eine schmale Steintreppe, gleich rechts neben dem Eingang verborgen. Sie windet sich steil nach oben, kaum zwei Fuß breit, die Wände eng, der Stein unter meinen Händen feucht und kühl. Eine eiserne Laterne hängt an einem rostigen Haken, geschwärzt vom Ruß unzähliger Flammen. Ich schlage einen Span aus der Küche an und entzünde den Docht – ein kurzes Aufflackern, ein dünner Lichtkegel. Vorsichtig beginne ich den Aufstieg, Schritt für Schritt, tiefer hinein in das Herz der alten Mauern.

Weinlager im Erdgeschoss des Pallas mit Treppe ins Obergeschoss

Oben ist es heller – das Licht fällt schräg durch ein kleines Fenster und bricht sich auf Leinentüchern, die über eine Truhe geworfen wurden. In der Ecke steht ein einfaches Bettgestell mit einem Strohsack, darüber eine gefaltete Wolldecke. An einem Haken hängt ein ausgebleichtes Wams, daneben ein eiserner Nasalhelm – nicht neu, aber gepflegt. Dies ist die Kammer des Hauptmanns, vielleicht auch die des Burgherrn, wenn Krieg oder Unsicherheit die Vorzüge des Palas in praktische Enge verwandeln. In einer Nische steht eine grob geschlagene Tonschale, daneben ein Leinenlappen – zum Waschen, wie man es hier kennt: sparsam, kalt, notwendig. Ein kleines Gebetbuch liegt auf der Truhe, gebunden in Kalbsleder, mit fransigem Lesezeichen.

Die Kammer des Hauptmanns im Palas

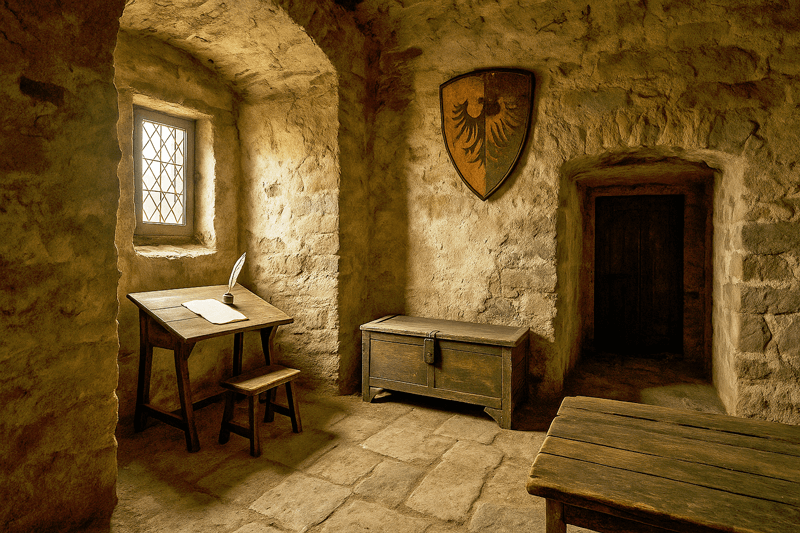

Zur Rechten öffnet sich eine niedrige Tür aus schwerem Eichenholz. Dahinter liegt die Schreibkammer des Burgherrn – klein, kaum beheizt, mit einem Pult am Fenster, grob gezimmert, die Oberfläche vom Tintenfass gesprenkelt. Ein Pergament liegt ausgerollt, der Federkiel steckt noch im Halter. An der Wand lehnt ein Brett mit zwei Bänden: ein Lehnregister und ein Psalter. Der Raum riecht nach altem Leder, kaltem Rauch und einem Hauch von Wachs.

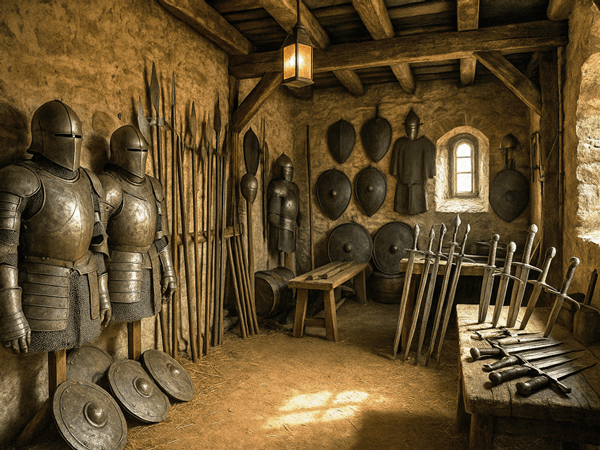

Ich verlasse den Palas und finde rechts neben dem Haupteingang eine weitere Tür. Schlicht ist sie, schwer und aus dunkler Eiche gefertigt, verstärkt mit rohgeschmiedeten eisenbeschlagenen Querbändern. Kein Schild, kein Ornament, nichts Verräterisches schmückt sie – doch der abgegriffene eiserne Ringgriff verrät stumm: Hier geht man nicht als Besucher ein und aus. Ich umfasse den kühlen Metallring und ziehe. Mit einem dumpfen Ächzen, als würde die Burg selbst nachgeben, öffnet sich die schwere Tür und gibt einen dunklen Durchgang frei.

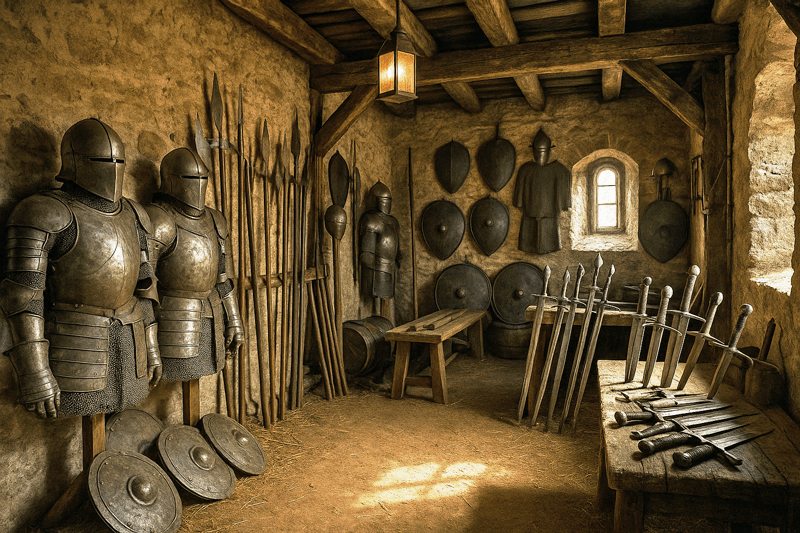

Der Raum ist kühl und dunkel, nur ein Lichtschlitz gegenüber der Tür zum Wassergraben lässt einen schmalen Streifen Licht herein, der auf den gestampften Lehmboden fällt. Entlang der Wände stehen niedrige Holzgestelle. Hellebarden, Speere und Langschwerter lehnen sorgfältig sortiert in Reih und Glied. Darüber, an einfachen Haken, hängen Rundschilde, ihre Flächen von zahllosen Einschlägen gezeichnet, die Buckel dunkel angelaufen. Zur Linken reihen sich Kettenhemden und einige wenige Brustharnische – schwere, schmucklose Arbeitspanzer, gebaut für Ausdauer, nicht für Prunk. Über jedem Rüstungsständer hängt ein kleines Täfelchen, grob eingeritzt: Hauptmann, Wache, Reserve.

Ein niedriger Tisch in der Mitte des Raumes trägt das Werkzeug der Wartung: Schleifsteine, Öltücher, Wetzleder. Daneben ein Haufen Bolzen und Pfeile, sorgsam gebündelt. Auf einem Haken an der Wand hängt ein Signalhorn – bereit, mit einem einzigen Ruf den Hof in Alarm zu setzen. Die Luft ist schwer von Eisen, Leder und altem Holz. Jeder Atemzug hier trägt die Schwere von Pflicht und Vorbereitung. Keine unnötigen Worte, keine Verzierung – nur das, was im Ernstfall Leben und Tod entscheidet.

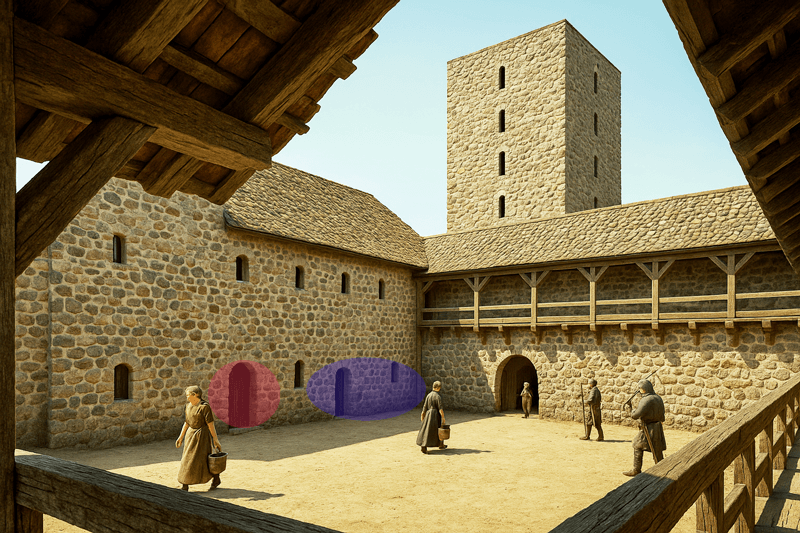

Die Rüstkammer im südlichen Tonnengewölbe des Palas ist strategisch optimal zwischen Wehrgang und Bergfried eingebunden. Es sind nur wenige Schritte bis zum südöstlichen Abschnitt der Ringmauer, wo ich die Leiter zum offenen hölzernen Wehrgang besteige. Der hölzerne Gang zieht sich eng an der Mauer entlang, nicht als Zier, sondern als Zweckbau – raues Holz auf wettergegerbten Balken, der Blick frei auf das Treiben darunter. Unten schleppt ein Knecht einen Eimer, eine Bäuerin beugt sich über ein Beet mit Kohl und Beifuß. Rauch steigt aus dem Schornstein des südlichen Gebäudes – der Geruch von frisch gebackenem Brot vermischt sich mit der feuchten Luft.

Durch eine schmale Tür in der Ringmauer gelangt man direkt auf eine schmale Zubrücke aus dunklem Eichenholz. Diese Brücke sichert nicht nur den Zugang zur Turminsel, sondern dient auch als schneller Verteidigungsweg und Fluchtweg, wenn die Bedrohung nahe ist.

Aufstieg zur Turminsel – Der Bergfried

Die Brücke spannt sich hoch über den Graben hinweg, keine fünf Schritt lang, doch jeder davon kontrollierbar. Die Bohlen sind glattgetreten, doch das Holz ist solide. Seitlich verläuft ein einfaches Seil als Sicherung. Unten ruht das grünlich schimmernde Wasser, unbewegt. Drüben, auf gleicher Höhe, öffnet sich das eiserne Türloch des Turms – ein schmaler, scharf gerahmter Eingang in das steinerne Herz der Burg. Wer den Bergfried betreten will, muss erst die Brücke überwinden. Der Bergfried auf der anderen Seite ragt mit seinem Mauerwerk aus Feldstein in den Himmel, der Eingang dort liegt direkt auf Augenhöhe – ein schmaler, eisenbeschlagener Durchlass in der Mauer. Von den Zinnen herab erklingt der heisere Ruf eines Raben – wie ein uraltes Zeichen, dass hier noch immer Wacht gehalten wird.

Ich gehe hinüber. Der Turm ragt vor mir auf, sieben Stockwerke hoch – ein dunkler Finger aus Bruchstein. Die Tür liegt etwa drei Meter über dem Boden, erreichbar nur über die Brücke. Ich klopfe. Kein Antwort. Ich hebe den schweren Eisenring und ziehe – knarrend öffnet sich die Tür. Drinnen ist es kühl. Die Mauern dick, die Fenster Schlitze. Der erste Raum – vermutlich der Wachraum – enthält einfache Holzbänke, ein Feuerrost, eiserne Haken an der Wand. In einer Ecke liegt ein altes Horn, mit Leder bezogen.

Ich stehe im ersten Stock des Turms – der Eingang liegt hinter mir, gesichert mit einem Riegel. In der Mitte des Bodens eine schwere Holzklappe, mit Eisen beschlagen. Ich löse den Haken, greife nach der Eisenöse – ein kalter Luftzug schlägt mir entgegen. Unter mir gähnt der Raum – dumpf, feucht, unheimlich still. Eine Leiter führt hinab, nur drei Sprossen sind sichtbar. Ich erkenne eine ebenerdige Tür in den benachbarten Anbau des Turms, der offenbar direkt von der Südinsel erreichbar ist und im Ernstfall die Versorgung der Turm-Mannschaft gewährleistet. Der Rest verliert sich in der Dunkelheit. Ich höre ein Tropfen, vielleicht Wasser, vielleicht etwas anderes. Unten erkenne ich schmale Schlitze im Mauerwerk – Schießscharten. Sie liegen tief, fast bodennah, damit sie den Graben kontrollieren können. Wenig Licht fällt direkt hinein, aber durch den Nebel sehe ich vage das Grün der Schilfränder. Hierher zog man sich zurück, wenn alles verloren schien. Oder wenn man alles verteidigen wollte.

Eine Wendeltreppe führt nach oben. Ich steige. Die Stufen sind aus Stein, glatt getreten. Es riecht nach feuchtem Mörtel, nach Jahrhunderten. Im zweiten Geschoss stehen leere Fässer, ein Spinnrad, ein Seil. Im dritten: ein kleines Schreibpult, ein Schemel, ein Wappen an der Wand – Schulenburg. Im vierten: ein Bett, eine Truhe, ein Fensterkreuz. Hier schlief man – hier wurde gewacht, vielleicht auch gehofft. Je höher ich steige, desto heller wird das Licht. Im sechsten Stock der Wehrbereich: Schießscharten in alle Richtungen, ein Signalhorn, ein leerer Kohlebecken. Dann die letzte Luke. Ich stoße sie auf.

Ganz oben – Blick in die Welt

Der Wind empfängt mich wie ein alter Freund. Die Zinnen werfen lange Schatten, der Himmel ist klar. Ich blicke nach Norden – über die Dächer der Hauptburg hinweg zum Pforthäuschen, zum Brauhaus. Alles wirkt klein, geordnet, friedlich. Weiter hinten: Felder, Wälder, der Lauf der Ohre wie ein silbernes Band. Nach Süden sehe ich den Graben, die zweite Insel, auf der ich stehe – und weiter dahinter: die Welt. Ich bin allein mit dem Wind, dem Himmel und der Geschichte. Unter mir lebt die Burg. Und für einen Moment gehört sie mir.

Die Burg liegt hoch genug, um über das flache Umland hinwegzusehen. In der Ferne flirrt das Licht – und dann erkenne ich sie: die Elbe. Weit, sehr weit, wie ein silbriger Streif am Horizont. Sie glitzert nur schemenhaft zwischen Pappeln und Weiden, scheint zu atmen, sich zu regen. Kein Dampf, kein Mast, kein Geräusch dringt herauf – und doch ist sie da, uralt und unerbittlich, Grenzfluss und Lebensader. Zwischen mir und der Elbe liegt das weite Land der Altmark. Ich erkenne Buschwerk, Heckenlinien, Feldraine, einige Höfe mit strohgedeckten Dächern – winzig aus dieser Höhe. Ein Reiter bewegt sich auf einem Weg, kaum größer als eine Ameise. Ein Falke zieht seine Kreise über der offenen Fläche, sein Schrei wird vom Wind getragen, ehe er verhallt.

Von hier sehe ich über die Burgmauern hinweg, hinaus bis zur Vorburg. Das Brauhaus liegt im Nebel, geduckt und alt – wie ein schlafender Riese aus Stein. Es ist ein stiller Tag. Und doch lebt alles. In Stein, in Feuer, in Atem. Weiter nördlich ahnt man den Verlauf alter Handelsrouten – breite Striche, auf denen Kaufleute und Pilger ziehen. Doch heute ist es still. Nur der Turm lebt. Und ich mit ihm. Ich lege die Hand auf den warmen Stein der Zinne. Sie war Zeuge all dessen, was geschah – Raub, Krieg, Versöhnung. Und vielleicht sieht sie auch das, was noch kommt.

Ich steige vom Turm herab, überquere die schmale Zubrücke und stehe wieder vor der Tür in der südlichen Ringmauer– ich öffne sie und trete hinaus, die Leiter runter und zurück in den Hof. Für einen Moment höre ich hinter mir das leise Knarren der Waffen, als würde die Burg selbst atmen. In der Mitte gähnt der Brunnen, aus dem eben noch ein Knecht mit klirrendem Eimer Wasser zog. Ich wende mich nach Westen, dorthin, wo das Leben der Burg Tag für Tag in Gang gehalten wird – zu den Wirtschaftsgebäuden.

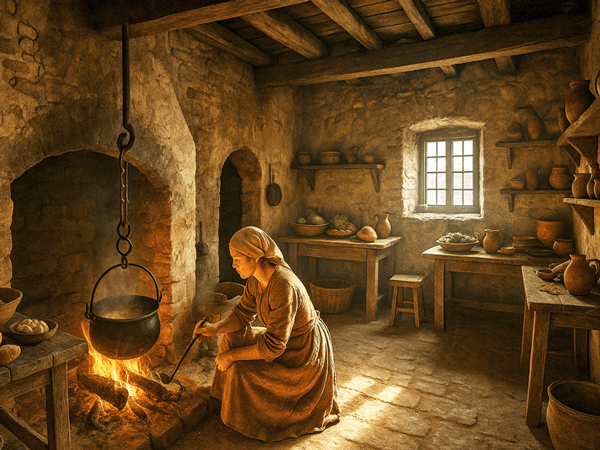

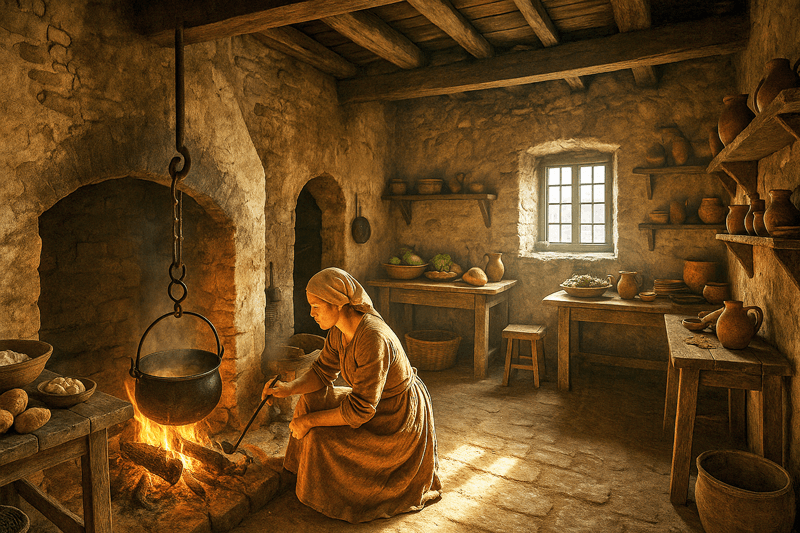

Der Anbau an der westlichen Mauer ist ein kleiner Bau aus Bruchstein. Schon am Geruch erkenne ich seine Funktion: frischgebackenes Brot, Lauge, Asche, Rauch – der Herzschlag der Versorgung. Durch eine offene Klappe sehe ich in die Backstube. Eine Magd streut Mehl auf eine hölzerne Platte, daneben reibt ein Junge die Reste von Teig aus einem Trog. Der Steinofen in der Wand glüht noch leicht nach. Ein schmaler Gang führt weiter zur Küche – niedrig, verrußt, voll Geräusche. Ein Kupferkessel hängt über der offenen Feuerstelle, Zwiebeln und Kräuter trocknen in Bündeln von der Decke. Ich überreiche der Magd stillschweigend meine Kräuter und die beiden Tonkrügen mit Dünnbier. Sie nickt kurz, bläst dann das Feuer an, während eine andere Wurzeln schneidet. Im Eck steht ein Fass mit Sauerkraut, daneben hängen gerupfte Hühner auf einem eisernen Haken. Der Boden ist mit Schilf gestreut, gegen den Schmutz, gegen den Gestank.

Neben der Küche liegt das Waschhaus – hier wird geschrubbt, gekocht, getrocknet. Über einem offenen Bottich steigt Dampf auf, eine Frau mit hochgekrempelten Ärmeln hebt nasse Laken mit einem Holzstock heraus. Ihre Hände sind rot vom Laugenwasser. Am Fenster hängen Leinentücher zum Trocknen – durchweicht vom Morgentau.

Ein leiser Wind fährt über die Dächer, trägt Rauch und Hufgeruch mit sich, vermischt mit dem Duft von gebackenem Brot. Ich ziehe die Kapuze hoch und trete aus dem Schatten des Speichers. Der Tag hat begonnen. Und die Burg lebt.