Im 14. Jahrhundert war die Altmark Schauplatz konkurrierender Herrschaftsansprüche. Die Markgrafen von Brandenburg, das Erzbistum Magdeburg sowie einflussreiche Adelsfamilien wie die von Alvensleben und von Grieben rangen um Besitzrechte, Lehnsbindungen und lokale Machtstellungen. In diesem territorial instabilen Raum stellte die Gründung der Burg Angern eine gezielte Maßnahme der Erzdiözese Magdeburg dar, um ihren Einfluss militärisch abzusichern und administrativ zu konsolidieren. Die Errichtung einer Wasserburg mit deutlich ausgeprägter Wehr- und Wohnfunktion manifestierte die landesherrliche Präsenz vor Ort und fungierte zugleich als sichtbares Machtsymbol gegenüber konkurrierenden Adelsinteressen.

KI generierte Rekonstruktion der Burg Angern um 1340 mit Hauptburg und Turminsel

Zwischen Elbe und Altmark – Die Lage Angerns im mittelalterlichen Verkehrs- und Handelsnetz um 1350

Im 14. Jahrhundert war das mitteldeutsche Elbegebiet durch ein dichtes Netz an Wasser- und Landwegen geprägt, das wirtschaftlich, politisch und strategisch große Bedeutung hatte. Die Ortschaft Angern, gelegen zwischen der Stadt Magdeburg und der Altmark, bildete einen Zwischenraum, der zwar nicht direkt an den großen Handelszentren lag, aber in ihrer Nähe an bedeutenden Verkehrsachsen teilhatte. Dieses Essay untersucht die Rolle Angerns im Kontext überregionaler und regionaler Handelsverbindungen um 1350 und analysiert die mögliche Funktion der dortigen Burganlage vor dem Hintergrund zeitgenössischer Verkehrsstrukturen.

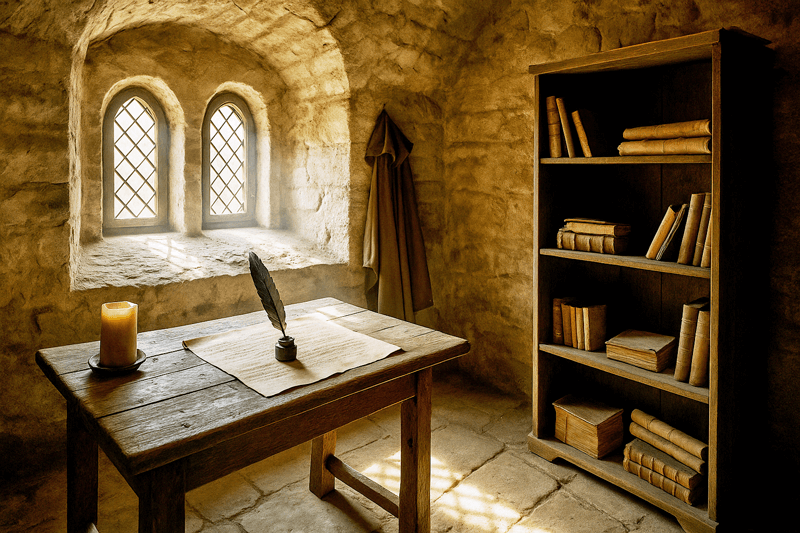

Gründung und politische Funktion der Burg Angern

Die Gründung der Burg Angern im Jahr 1341 wird mit dem Otto von Hessen (1292–1369), Erzbischof von Magdeburg seit 1327, in Verbindung gebracht. Ob es sich dabei um einen Neubau oder die Verstärkung einer bereits vorhandenen Anlage handelte, ist unklar. Als Landesherr und geistliches Oberhaupt in einem der umkämpftesten Territorien des mitteldeutschen Raumes verfolgte Otto von Magdeburg eine konsequente Territorialpolitik zur Festigung der erzbischöflichen Macht in der Altmark. Die Entscheidung für einen Burgneubau in Angern ist im Kontext der politischen, wirtschaftlichen und geographischen Gegebenheiten des 14. Jahrhunderts zu verstehen. Die Burg wurde erstmals 1336 urkundlich erwähnt, als es zwischen dem Erzbischof von Magdeburg und dem Markgrafen von Brandenburg zu einer Einigung über die Besitzverhältnisse in der südlichen Altmark kam.

Militärisch war die Burg als Kontrollpunkt für Personen- und Warenverkehr sowie als Vorposten gegen mögliche Übergriffe auf das Kerngebiet des Erzstifts zu verstehen (vgl. Schulze, Hagen: Staat und Nation in der deutschen Geschichte, München 1995, S. 218).

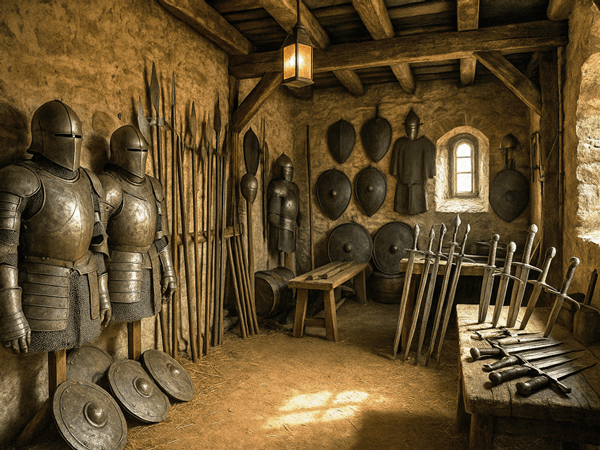

Verteidigung, Kontrolle und Repräsentation – Die Funktion der Zweiteilung in der Burg Angern

Die ungewöhnliche bauliche Gliederung der Burg Angern in eine Hauptburg und eine eigenständige Turminsel mit Bergfried war keine zufällige Wahl, sondern Ausdruck einer gezielten strategischen Planung. Diese Zweiteilung ermöglichte eine Verteidigung in Stufen: Während die Hauptburg mit Palas, Vorhof und Wirtschaftsbereichen den alltäglichen Betrieb und die Verwaltung aufnahm, bot die isolierte Turminsel einen stark gesicherten Rückzugsort. Im Falle eines Angriffs konnten sich die Verteidiger dorthin zurückziehen, wo die natürliche Barriere des Wassergrabens einen effektiven Schutz bot.

Gleichzeitig deutet die Lage Angerns im Übergangsraum zwischen dem Erzbistum Magdeburg, der Altmark und den Elbübergängen auf eine regionale Kontrollfunktion hin. Die Burg könnte als Vorposten zur Sicherung lokaler Wege, möglicherweise auch zur Überwachung von Warenströmen und Personenbewegungen gedient haben. In diesem Kontext war die abgesetzte Turminsel auch ein Instrument der Machtdemonstration: Der hoch aufragende Bergfried über der eigenen Insel unterstrich die Wehrfähigkeit und Unabhängigkeit der herrschaftlichen Präsenz.

Die Zweiteilung der Anlage steht somit exemplarisch für den multifunktionalen Charakter mittelalterlicher Burgen: Sie diente der militärischen Sicherung, der regionalen Kontrolle und der symbolischen Repräsentation adliger Herrschaft – eingebettet in einen Verkehrsraum von überregionaler Bedeutung.

Die Elbe als Hauptverkehrsader

Die Elbe zählte zu den wichtigsten Binnenwasserstraßen des mittelalterlichen Reiches. Seit dem Hochmittelalter war sie schiffbar von Böhmen bis Hamburg, wobei Städte wie Magdeburg, Havelberg, Tangermünde und Wittenberge zentrale Umschlagplätze bildeten. Bereits im 10. Jahrhundert hatte Otto der Große die Elbe als ökonomischen und militärischen Raum erschlossen; im 14. Jahrhundert sicherten Zollstationen, Stapelrechte und Fähren den Handelsfluss (Vgl. Dollinger, Philippe: Die Hanse, Stuttgart 1966, S. 91–95; Pätzold, Steffen: Das Reich des Mittelalters, München 2023, S. 312–315.)

Angern lag nur wenige Kilometer von der Elbe entfernt, östlich des heutigen Fährotes Rogätz, wo sich vermutlich bereits im 14. Jahrhundert ein Übergang über den Fluss befand. Diese Nähe eröffnete der Burg Angern strategische Kontrollmöglichkeiten, insbesondere für Güter, die vom östlichen Hinterland zur Elbe transportiert wurden.

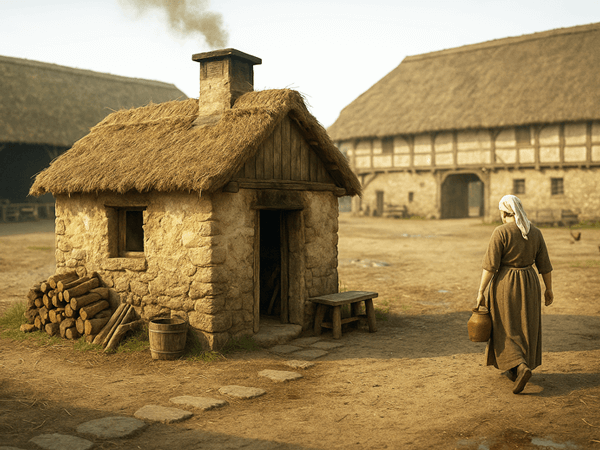

Landwege zwischen Magdeburg und der Altmark

Die Altmark war seit der deutschen Ostsiedlung im 12. Jahrhundert eine agrarisch und städtisch geprägte Region, verbunden durch ein Netz mittelalterlicher Landstraßen. Eine der wichtigsten Routen verlief von Magdeburg über Wolmirstedt nach Stendal, weiter nach Salzwedel und in Richtung Lübeck. Diese Achse war Teil der sogenannten Altmarkstraße, die an das Hanseatische Verkehrsnetz angebunden war. (Vgl. Hucker, Bernd-Ulrich: Die Altmark im Mittelalter, in: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 18 (1990), S. 55–74.)

Angern lag zwar etwas östlich versetzt, aber nahe genug, um als sekundärer Zugangspunkt oder als befestigter Vorposten zur Absicherung der Verbindungswege zu fungieren. Die Burg konnte sowohl lokale Reiserouten als auch Fehdebewegungen im Auge behalten.

KI generierte Rekonstruktion der Hauptburg Angern mit Palas, Ringmauer und Wehrgang um 1340

Funktion der Burg Angern im Verkehrsraum

Die Wasserburg Angern – bestehend aus Vorburg, Hauptburg, Turminsel und Bergfried – war architektonisch auf Verteidigung und Kontrolle ausgelegt. Der Zugang durch ein separates Pforthäuschen, die strategisch getrennten Inseln und der umlaufende Wassergraben sprechen für eine hohe militärische Funktionalität und gezielte Raumgliederung. Die gesamte Anlage folgt damit dem Typus einer Niederungsburg mit segmentierter Struktur, wie er für das norddeutsche Tiefland des 13. und 14. Jahrhunderts typisch ist (vgl. Wäscher 1962, S. 37f.).

Aus dieser Struktur ergibt sich die Schlussfolgerung, dass Angern nicht isoliert stand, sondern Teil eines verkehrsgeografisch bedeutenden Raumes war. Die Anlage lag im Einflussbereich mehrerer Territorialherren und bildete einen Verbindungspunkt zwischen der westelbischen Altmark, dem Raum Haldensleben und dem kirchlichen Machtbereich um Magdeburg. Die Nähe zum Stift Walbeck, zur Vogtei Ummendorf und zur damaligen Territorialgrenze der Mark Brandenburg weist auf eine Funktion Angerns als Grenz- und Sicherungsburg hin (vgl. Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt 2021).

Zwar fehlen bislang archäologische Belege für eine direkte mittelalterliche Fernstraßenverbindung über Angern, doch zeigen Rekonstruktionen früher Verkehrswege – insbesondere auf Grundlage der preußischen Meilenblätter der Königlich-Preußischen Landesaufnahme (Meydenbauer 1893) – ein Wegenetz, das Angern von beiden Elbseiten her tangierte. Diese Wegeverbindungen verlaufen aus dem Raum Calvörde bzw. Haldensleben kommend über Sandbeiendorf und Mahlwinkel weiter in Richtung Burgstall und Tangermünde.

Der Verkehrsknotenpunkt entstand somit nicht durch zentrale Lage allein, sondern durch die kontrollierbare Passage in einem hydrologisch schwer zugänglichen Raum. Die Graben- und Inselstruktur erlaubte selektive Zugänge und diente zugleich der Kontrolle von Waren- und Personenbewegungen. Angern war somit keine Durchgangsburg im klassischen Sinn, sondern fungierte als Zugangsschleuse und Schutzpunkt an einem topografisch sensiblen Abschnitt zwischen zwei historischen Kulturräumen.

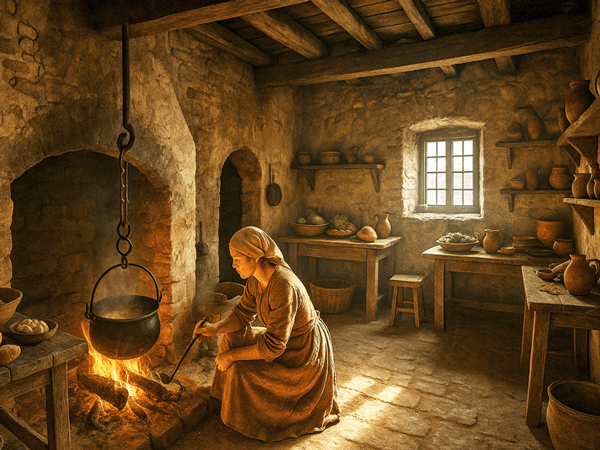

Vom Bruch zum Lustgarten: Landschaftliche Transformation und Standortwahl

Vor der Anlage des barocken Landschaftsparks durch Christoph Daniel von der Schulenburg im Jahr 1738 war das Gelände südlich der Turminsel durch einen sogenannten "Bruch" geprägt – ein feuchtes, sumpfiges Niederungsgebiet (vgl. Befund K1). Das Gelände war vermutlich schwer zugänglich, von Gehölzen und Schilf bewachsen und wies einen unregulierten Wasserstand auf. Der Bruch befand sich südlich der Turminsel wo sich heute der Park mit den beiden Teichen befindet und bildete ein natürliches Hindernis sowie eine Art morastige Pufferzone zwischen der Turminsel und dem südlichen Randbereich des Gutsterrains.

"Es war vordem ein großer Turm von 8 Etagen, wo in dem 30jährigen Krieg sich viele fremde Örter hin salviret und wo anjetzi der Lustgarten, ist vordem ein Bruch gewesen, worinnen man wie auch im Hofe viele tote Körper gefunden, auch Kugeln und Kriegs-Arematouren, welches eine Kundschaft anzeiget, daß es zu Bataille und blutigem Gefecht gekommen sei." (Gutsarchiv Angern Rep. H Nr. 444)

Gerade diese unwirtliche Topographie war im Hochmittelalter ein entscheidender Faktor für die Wahl des Standortes: Der Bruch schützte die Turminsel zusätzlich zum umlaufenden Wassergraben und ermöglichte eine passive Verteidigung durch unwegsames Gelände. Solche Feuchtzonen waren in der Planung hochmittelalterlicher Wasserburgen bewusst einkalkuliert – sie erschwerten Angriffe, verhinderten Belagerungstechnik wie Türme oder Wurfmaschinen und hielten Reiterei fern. Die Burg Angern, ursprünglich auf zwei künstlich erhöhten Inseln errichtet, nutzte diese naturräumliche Schwäche des Geländes strategisch aus.

Die barocke Umwandlung dieses sumpfigen Bruchs in eine geometrische Gartenanlage mit Teichen, Sichtachsen und Rasenterrassen ist somit ein bewusster Akt der Überformung: Aus dem Relikt vergangener Gewalt und Landschaftsabwehr wurde ein geordnetes Zeichen barocker Kultivierung – mit ständiger Referenz auf die militärische Vergangenheit des Ortes.

Hydrologischer Standort und Grabenanlage

Die Wahl des Standorts der mittelalterlichen Burg Angern ist untrennbar mit den geologischen und hydrologischen Eigenschaften des Geländes verbunden. Unter dem als "Bruch" bezeichneten Areal, das im 18. Jahrhundert zum barocken Lustgarten umgestaltet wurde, befindet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Tonschicht. Diese geologische Formation besitzt eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit und bildete damit eine natürliche Sperrschicht, die das Entweichen von Wasser verhinderte und stehende Gewässer begünstigte.

Der Wassergraben der Burg Angern wurde nicht als Teil eines natürlichen Gewässers genutzt, sondern gezielt künstlich angelegt, um eine dauerhafte Verteidigungslinie in der Niederungslandschaft zu schaffen. Die Bauweise folgt den Prinzipien mittelalterlicher Wasserburgen in Norddeutschland und basiert auf geologischer Kenntnis, hydraulischem Verständnis und umfangreicher Handarbeit.

Das Gelände wurde so gewählt, dass es von Quellen durchzogen war. Diese feuchte, quellgespeiste Niederung ermöglichte es, den Graben dauerhaft mit Wasser zu füllen. Ein besonderer Vorteil bei der Herstellung des Grabens in Angern war das Vorhandensein einer natürlichen Lehmschicht in etwa zwei Metern Tiefe unter dem Gelände. Diese geologische Gegebenheit erleichterte nicht nur die Abdichtung des Grabens erheblich, sondern machte zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen wie das Auslegen mit Ton oder Lehm weitgehend überflüssig. Die Bauleute konnten beim Aushub direkt auf den dichten Lehm treffen und so die Grabensohle stabil und wasserdicht ausbilden.

Der Graben wurde mit Spaten, Hacken und Schleppkarren per Hand ausgehoben. Dabei entstanden zwei getrennte Inseln – eine für die Hauptburg und eine für den Bergfried. Der Aushub wurde zum Aufschütten der Inseln verwendet, wodurch man gleichzeitig die Fundamente für die Bebauung stabilisierte. Die Tiefe des Grabens betrug etwa 2 bis 3 Meter, bei einer Breite von 6 bis 10 Metern, ausreichend für eine unüberwindbare Barriere und zur Lagerung von Wasser. Zusätzlich wurden an besonders beanspruchten Uferstellen Faschinenbündel (Reisiglagen), Flechtwerk oder Steinsatz eingesetzt, um Erosion zu verhindern und das Ufer zu sichern. Ein einfaches hölzernes Stauwehr oder eine Schützvorrichtung diente zur Regulierung des Wasserstandes. Diese befand sich vermutlich an einer tiefer gelegenen Stelle außerhalb der Anlage. So konnte der Wasserstand saisonal angepasst oder das Wasser im Verteidigungsfall angestaut werden.

Die beiden entstandenen Inseln waren über hölzerne Brücken erreichbar. Der Wassergraben bildete einen geschlossenen Ring um die Kernburg und ließ nur über den Hauptzugang mit Brücke eine Verbindung zur Umgebung zu. Damit war die Burg vor Angriffen, Brandstiftung und unbefugtem Zugang geschützt, ohne auf massive Höhenanlagen angewiesen zu sein.

Diese hydrologisch-strategische Planung steht exemplarisch für den Burgenbau im norddeutschen Tiefland, insbesondere in der Altmark. Ähnliche Standorte mit tonigem Untergrund und passivem Wasserwehr finden sich etwa in Tangermünde, Kalbe/Milde oder Apenburg. Angern nutzt diese naturräumlichen Gegebenheiten in besonders konsequenter Weise: Der Graben ist tief, die Inseln hoch aufgeschüttet, und der Burgplatz schwer zugänglich.

Die spätere Überformung durch Gartenarchitektur im 18. Jahrhundert verdeckt diese militärische Funktion zwar ästhetisch, bleibt aber im Geländeschnitt bis heute lesbar. Die Umwandlung des funktionalen Wassergrabens in ein dekoratives Landschaftselement – mit Teichen, Terrassen und Sichtachsen – ist daher als bewusste Inbesitznahme einer kriegerischen Vergangenheit durch barocke Ordnung zu deuten.

Fazit

Angern war im 14. Jahrhundert zwar keine Handelsstadt, aber ein strategisch gut gelegener Ort am Rand bedeutender Handelswege und nahe der Elbe. Die Funktion der Burg lässt sich als militärischer Sicherungspunkt, potenzieller Zollposten und regionaler Verwaltungssitz deuten. Damit war Angern nicht zentral im mittelalterlichen Fernhandel, aber wohl ein aktiver Bestandteil regionaler Mobilität und Kontrolle, besonders im Spannungsfeld zwischen Elbe, Altmark und Magdeburg.

Quellen

- Dollinger, Philippe: Die Hanse. Stuttgart, 1966.

- Hucker, Bernd-Ulrich: Die Altmark im Mittelalter. In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 18 (1990), S. 55–74.

- Pätzold, Steffen: Das Reich des Mittelalters. München, 2023.

- Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt: Denkmalverzeichnis Landkreis Börde. Halle, 2021.

- Meydenbauer, Albrecht: Die Meilenblätter der Königlich-Preußischen Landesaufnahme. Berlin, 1893.

- Schulze, Hagen: Staat und Nation in der deutschen Geschichte. München, 1994.

- Gutsarchiv Angern Rep. H Angern Nr. 412

- Ziesemer, Ernst: Die mittelalterlichen Burgen der Altmark. Magdeburg 1994.

- Boockmann, Hartmut: Die Burgen im deutschen Sprachraum. München 2002.

- Schulze, Hans K.: Das Erzbistum Magdeburg und seine Bischöfe im Spätmittelalter. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Bd. 51 (1995), S. 201–228.

- Wäscher, Hermann: Feudalburgen in den Bezirken Halle und Magdeburg, Bd. I, Berlin 1962.