Der barocke Garten von Angern wurde Mitte des 18. Jahrhunderts unter der Leitung von Christoph Daniel von der Schulenburg angelegt und steht exemplarisch für eine Gartenkunst, die Repräsentation, Funktionalität und Ästhetik miteinander verband. Die Gestaltung folgt den Prinzipien barocker Symmetrie und axialer Ordnung: Gartenräume sind geometrisch gefasst, in Nutz- und Zierbereiche gegliedert und in ein übergeordnetes Kompositionssystem eingebettet. Die erhaltene Pro Memoria Christoph Daniels von 1745 liefert detaillierte Hinweise zur Anlage von Alleen, Irrgärten und Obstquartieren: "In der mittleren Allee sollen Kirschen auf Pyramiden gezogen, in der rechten Pflaumen, in der linken Birnbäume stehen." Gemeinsam mit historischen Plänen aus dem Landesarchiv Sachsen-Anhalt lässt sich so die ursprüngliche Struktur des Parks bis heute präzise nachvollziehen.

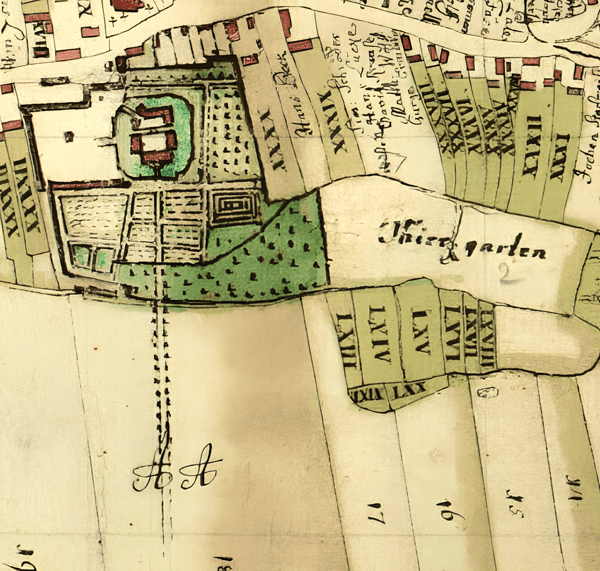

Die historische Skizze des Parks aus dem Jahr 1750 im Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt dokumentiert die komplexe Raumstruktur der barocken Anlage. Eine dominante Nord-Süd-Achse verbindet Schloss, Parterre und offene Landschaft, flankiert von einer Ost-West-Achse, die den Übergang vom wirtschaftlich geprägten Nutzgarten hin zu den repräsentativen Lustbereichen markiert. Diese Hauptachsen gliedern das Gelände, schaffen Orientierung und rahmen funktionale wie dekorative Elemente – etwa Obstquartiere, Spalierwände, Boskette und einen Irrgarten – präzise ein. Die Planung offenbart eine geschickte Verzahnung von Raumkomposition, Wegeführung, Wasserarchitektur und Pflanzverwendung, die in ein von Mauern umschlossenes Gartenbild mit gezielt gesetzten Sichtfenstern und Perspektivachsen eingebettet ist. Wesentliche Elemente dieser Struktur gehen direkt auf das handschriftliche Mémoire von Christoph Daniel von der Schulenburg zurück, das 1745 in 29 Punkten detaillierte Vorgaben zur Nutzung, Pflege und Gestaltung des Gartens festlegte.

Dabei handelt es sich bei Angern nicht um einen reinen Repräsentationsgarten höfischen Typs, sondern um einen Gutsgarten mit barockem Anspruch. Die Nutzorientierung – erkennbar an Gemüseanbau, Spalierobst, Fischzuchtanlagen und einer eigens angelegten Baumschule – wurde konsequent in die architektonische Ordnung integriert. In Schulenburgs Worten solle "alles sauber gehalten, das Unkraut ausgerottet und die Pflanzen ordentlich beschnitten werden, damit es einen guten Effekt tue." Gleichzeitig verweisen Elemente wie der Irrgarten, die Grünen Kabinette oder das illusionistisch bemalte Gartenmauerfeld auf das barocke Bedürfnis nach Inszenierung, Symbolik und Raumtiefe. Der Garten von Angern ist somit ein herausragendes Beispiel für die Verbindung von ästhetischer Gestaltung, wirtschaftlicher Rationalität und weltanschaulicher Ordnung – Ausdruck einer ländlichen Adelskultur, die europäische Vorbilder auf eigenständige Weise adaptierte.

Der umlaufende Wassergraben spielte eine zentrale Rolle in der Versorgung des Haushalts mit Fisch. 1738 wurde er durch eine steinerne Mauer gefasst und mit einem Zugang zum Hof und zu den Terrassen versehen, durch die Fischernetze eingezogen werden konnten. Zwei rechteckige Teiche im südlichen Bereich erfüllten sowohl repräsentative als auch praktische Funktionen, wurden im 19. Jahrhundert jedoch in eine landschaftlichere Form überführt.

Neben diesen funktionalen Aspekten enthält der Park zahlreiche typische Elemente barocker Gartenkunst: Ein Irrgarten aus Hainbuchen vereint Vergnügen mit moralischer Symbolik; schattige Laubengänge, sogenannte Grüne oder Lust-Cabinets aus Weißbuchen oder Ulmen, dienten als Rückzugsorte. Die Gartenmauern waren mit Spalierobst bepflanzt – darunter Pflaumen, Kirschen, Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Aprikosen und Weinreben. 1754 kam die Zucht von Maulbeerbäumen zur Seidenraupenzucht hinzu – ein Ausdruck wirtschaftlicher Diversifizierung.

Barocktypisch wurden in Angern gezielt Sichtachsen inszeniert, die Landschaft und Architektur visuell miteinander verknüpften. Christoph Daniel von der Schulenburg verband klassische Gartenkunst mit den praktischen Erfordernissen eines landwirtschaftlichen Betriebs. In seinem Mémoire heißt es dazu: "Ich habe die jungen Obstbäume an die Mauer pflanzen lassen, da sie daselbst am besten gedeihen und zugleich das Auge erfreuen." Eine eigene Baumschule sorgte für die lokale Produktion von Pflanzgut und machte die Anlage weitgehend unabhängig von Importen, etwa aus Belgien. Gerade die enge Verbindung von Nutz- und Ziergarten dokumentiert den funktional-ästhetischen Charakter der Anlage.

Im Unterschied zu hochrepräsentativen Lustgärten mit Broderie-Parterres, wie sie beispielsweise im nahe gelegenen Hundisburg zu finden sind, handelt es sich beim Garten von Angern um einen funktionalen Gutsgarten mit barocker Gestaltungssprache. Das Mémoire von Christoph Daniel von der Schulenburg belegt eindrücklich, dass der Garten nicht primär zur höfischen Repräsentation, sondern zur strukturierten Versorgung und Ordnung des Gutsbetriebs diente. Obstquartiere, Spalierobst an den Mauern, Gemüseflächen, eine Baumschule sowie ein sorgfältig geplanter Irrgarten sind darin in klarer Abfolge beschrieben. Die Anlage zielte auf Effizienz und Dauerhaftigkeit: „Was nichts trägt, soll vertilget werden“ heißt es darin nüchtern. Gleichzeitig sollten Form, Pflege und Platzierung der Pflanzen ästhetisch wirksam bleiben – „damit es einen guten Effekt tue“. So offenbart das Mémoire eine Gartenkonzeption, die barocke Ordnungs- und Gestaltungsprinzipien mit den praktischen Anforderungen einer preußischen Gutsherrenkultur verbindet – zweckmäßig, belehrend, aber auch raumästhetisch durchdacht.

Hier finden Sie weitere Details zum Barockgarten in Angern, die auf dem Mémoire von Christoph Daniel basieren und eine historisch fundierte Rekonstruktion der Gartenanlage ermöglichen.

Quellen:

- Mémoire von Christoph Daniel von der Schulenburg über die Gartenanlage in Angern (1745). Handschrift im Gutsarchiv Angern.

- Flurkarte von Angern (1750) im Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt