Rundgang

Der digitale Rundgang durch das Wasserschloss Angern führt Besucher durch die geschichtsträchtigen Räume und Gänge eines altmärkischen Adelssitzes und bietet dabei faszinierende Einblicke in Architektur, Alltagskultur und Repräsentation – von der barocken Gartenachse über die historischen Wohnbereiche bis hin zum historischen Dachstuhl.

- Details

- Kategorie: Rundgang

Von der Vorfahrt aus betritt man durch die Eingangstür den großzügigen Empfang des Schlosses. Besonders beeindruckend sind das barocke Treppengeländer mit stark profilierten Rechteckbalustern und die teilweise erhaltene historische Wandvertäfelung, die den Charakter des Schlosses unterstreichen.

- Details

- Kategorie: Rundgang

Unser Rundgang beginnt mit der beeindruckenden Ansicht des Schlosses Angern von der Nordseite. Diese Perspektive erschließt den symmetrisch gegliederten Ehrenhof mit den repräsentativen Eingangstüren des Hauptgebäudes und der beiden Seitenflügel. Bereits hier vermittelt sich der architektonische Anspruch an Ordnung, Achsbezug und Repräsentation, wie er für das späte Barock und den Übergang zum Frühklassizismus typisch war. Die streng axial ausgerichtete Nordfassade bildet das Gegenstück zur gartenseitigen Öffnung und markiert den offiziellen Zugang zum Haus.

- Details

- Kategorie: Rundgang

Das Vestibül des Herrenhauses Angern bildet als architektonisches Bindeglied zwischen Außenwelt und Innenraum eine zentrale Schwelle innerhalb der barocken Raumdramaturgie. Im 18. und 19. Jahrhundert diente es nicht allein dem funktionalen Empfang von Gästen, sondern übernahm eine zentrale Rolle in der Inszenierung von sozialer Ordnung, Standesbewusstsein und Repräsentation. Seine Platzierung im Baukörper, die symmetrische Gestaltung und die gezielt eingesetzten Ausstattungsobjekte erlauben Rückschlüsse auf die bewusste Inszenierung dieses Übergangsraums im Kontext adliger Wohn- und Herrschaftskultur. Als Schwellenraum war das Vestibül zugleich Einladung, Einordnung und erster Eindruck – ein Ort, an dem barocke Ordnungsideen sichtbar und erfahrbar wurden.

- Details

- Kategorie: Rundgang

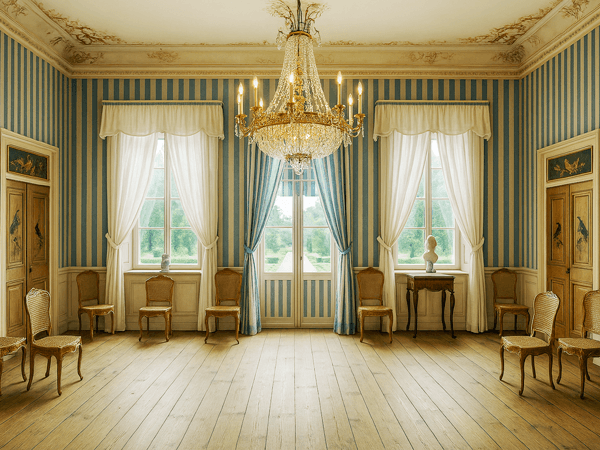

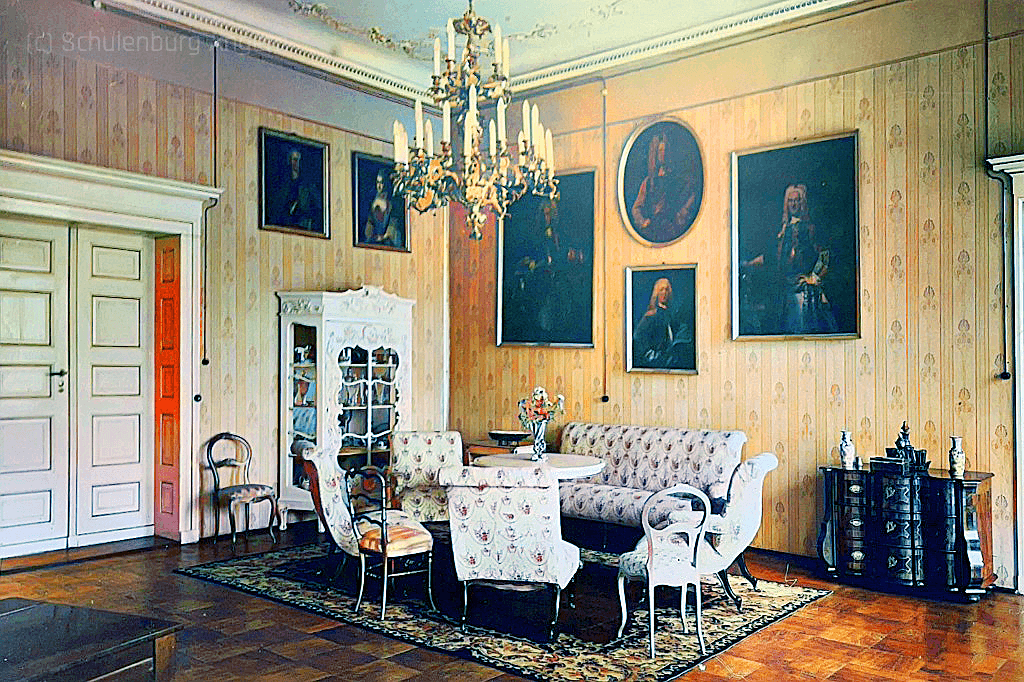

Der sogenannte Gartensaal im Erdgeschoss des Schlosses Angern nimmt innerhalb der Raumstruktur des Hauses eine besondere Stellung ein. Er öffnete sich über große Flügeltüren – direkt zum barocken Garten-Parterre und bildete die räumliche und visuelle Verbindung zwischen Architektur und Garten. Seine Nutzung als Repräsentationsraum blieb sowohl im 18. als auch im 19. Jahrhundert erhalten, wobei sich die Akzente seiner Ausstattung und bildlichen Inszenierung verschoben.

- Details

- Kategorie: Rundgang

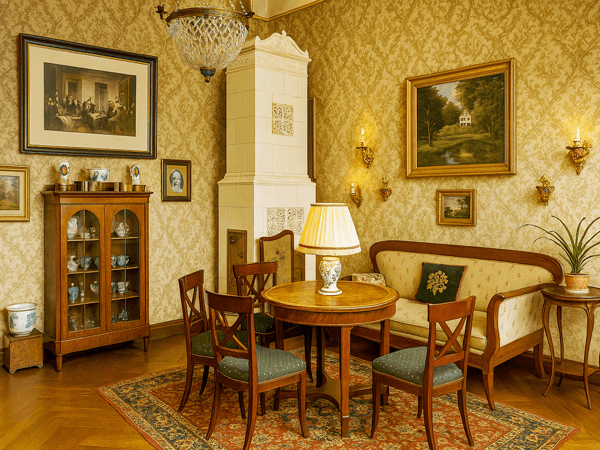

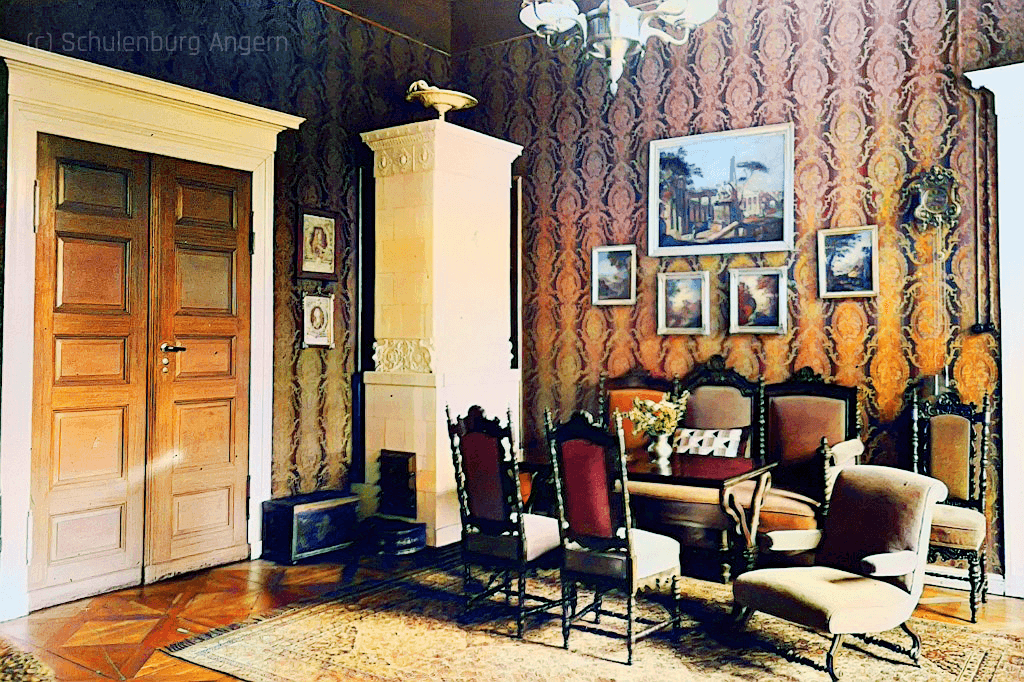

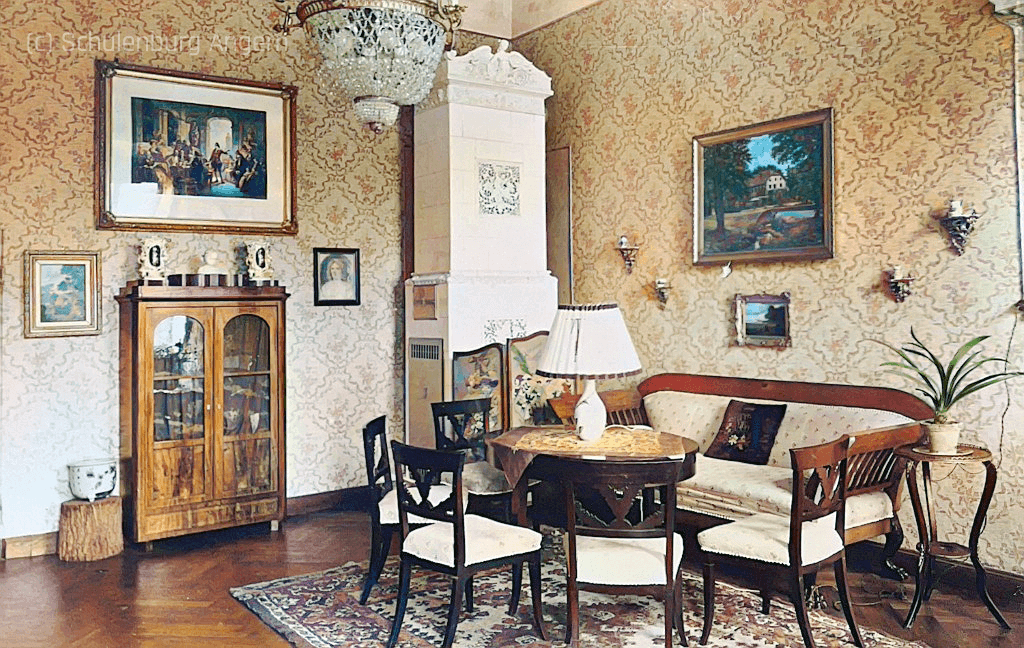

Vom Gartensaal gelangt man in den Damensalon, dessen Nutzung sich im Laufe der Zeit deutlich wandelte. Im Jahr 1745 Teil eines appartement de commodité, spiegelte seine Ausstattung französische Einflüsse wider: Damastbespannungen, Falballa-Gardinen und Möbel aus Nussholz zeugen vom internationalen Stiltransfer adeliger Wohnkultur. Ab etwa 1845 wurde der Raum zum gesellschaftlichen Mittelpunkt der Hausherrin: mit Tee-Étagèren, floralen Sitzgruppen und heller Farbgebung wandelte sich der private Rückzugsort zum salonartigen Repräsentationsraum – Ausdruck eines neuen weiblichen Rollenbilds im 19. Jahrhundert.

- Details

- Kategorie: Rundgang

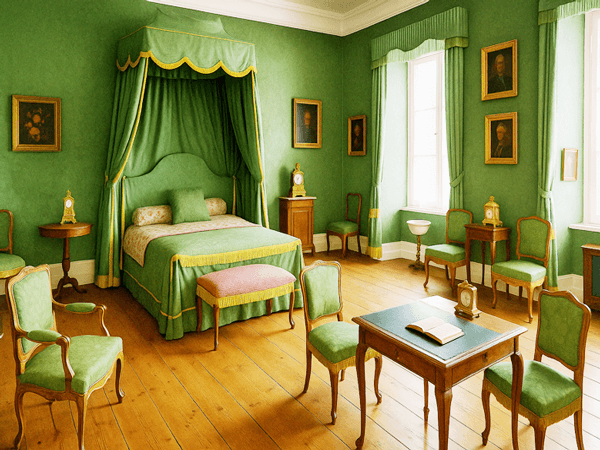

Das Kabinett Nr. 10 neben dem "großem Zimmer linker Hand Eingang des Saales" (Nr. 9) war laut dem Inventar von 1752 ein aufwendig gestaltetes Appartment, das augrund der gleichen Tapeten dem benachbarten Appartment Raum 9 zugeordnet war. Der Raum war mit 21 Bahnen gelber Brocadell-Tapeten ausgekleidet. Im Zentrum des Raumes stand ein Bett à Pavillon, das in leuchtenden Farben – gelb, rot, grün und weiß gestreift – gehalten war und mit gelben Garnierungen sowie erzernen Sprugeln (eventuell dekorativen Metallbeschlägen oder Vorhanghalterungen) versehen wurde. Das Bettzeug bestand aus einer großen Matratze, einem rot-weiß gestreiften Parchen-Unterbett, zwei passenden Pfühlen, einem weiteren weißen Parchen-Unterbett, das mit Schwansdaunen gefüllt war, sowie einem gestreiften Leinen-Kopfkissen mit feinen Daunen. Ergänzt wurde die Schlafstätte durch einen Strohsack, alles mit der Inventarnummer 1 signiert.