350 Jahre alte Kriminalakte aus dem Gutsarchiv der Familie Schulenburg in Angern. Wernigerode (Sachsen-Anhalt) – Akten sieht Staatsminister Rainer Robra (65, CDU) jeden Tag. Aber so eine kam ihm noch nie unter. In der Landesarchiv-Außenstelle Wernigerode zeigte Dr. Jörg Brückner (50) dem Minister das schaurige Stück. Die Akte mit der Signatur H13, 127 enthält neben Papier einen mumifizierten Finger. Von: Uwe Freitag, veröffentlicht in der Bild Zeitung am 25.07.2017.

Der Daumen war vor fast 350 Jahren Beweisstück in einem Gerichtsprozess. Er hing, verpackt in einem Beutel, am Arm eines Vieh-Diebs, als dieser festgenommen wurde.

„Wie der Vieh-Dieb in den Besitz des Fingers kam, steht in der Akte“

erzählt Jörg Brückner. Der Ganove hatte ihn von der Leiche eines anderen Diebes abgeschnitten, der für seine Taten gerädert worden war. „Eine damals übliche, sehr grausame Tötungsmethode.“ Der Dieb hatte gehofft, der Daumen-Talisman bringe Glück und schütze vor Strafe.

Die fast 350 Jahre alte Gerichtsakte gelangte über mehrere Umwege ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt; Foto: Peter Gercke

Die fast 350 Jahre alte Gerichtsakte gelangte über mehrere Umwege ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt; Foto: Peter Gercke

Als Beweisstück kam der Finger nach dem Prozess zu den Akten des Patrimonialgerichts Angern. Das wiederum war Teil des Gutsarchivs der Grafenfamilie von der Schulenburg, dessen Bestände heute im Landesarchiv Sachsen-Anhalt liegen.

„Bei fachgerechter Lagerung wird er weitere Jahrhunderte problemlos überdauern“

versichert Jörg Brückner.

> mehr dazu in der Bild-Zeitung

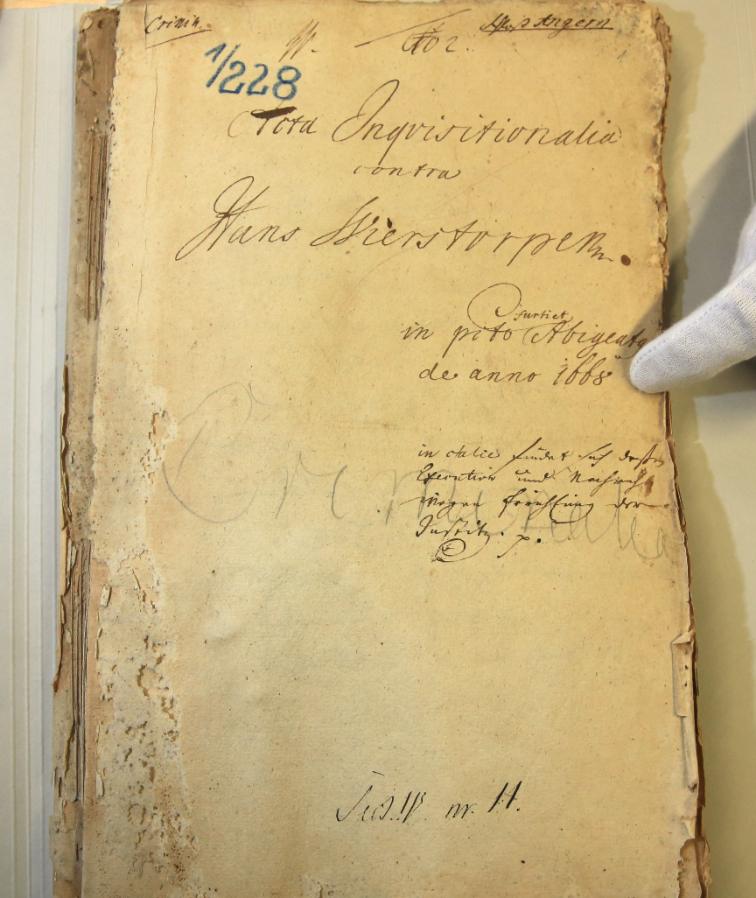

„Acta Inquisitionalia contra Hans Bierstorpff“ – Ein Kriminalfall vor dem Patrimonialgericht Angern von 1688

Einleitung

Die auf das Jahr 1688 datierte Inquisitionsakte mit dem Titel „Acta Inquisitionalia contra Hans Bierstorpff“, heute überliefert unter der Signatur H 13, Nr. 1228 im Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Wernigerode, ist ein eindrucksvolles Zeugnis der frühneuzeitlichen Strafrechtspflege im ländlichen Raum des Alten Reiches. Als Bestandteil des ehemaligen Gutsarchivs der Grafen von der Schulenburg zu Angern zeigt sie exemplarisch, wie adlige Patrimonialgerichte im ausgehenden 17. Jahrhundert Strafprozesse führten, dokumentierten und archivierten.

Patrimoniale Strafgerichtsbarkeit um 1688

Im Gegensatz zu den städtischen Gerichten oder den landesherrlichen Justizorganen unterstanden viele Landbewohner im 17. Jahrhundert der Privatgerichtsbarkeit ihrer Grundherren, den sogenannten Patrimonialgerichten. Diese hatten nicht nur das Recht auf niedere Gerichtsbarkeit (Zivilrecht), sondern vielfach auch die niedere und mittlere Strafgerichtsbarkeit, die sogenannte Blutgerichtsbarkeit (ius gladii), sofern sie vom Landesherrn verliehen war【1】. Die Familie von der Schulenburg besaß ein solches Gericht in Angern seit dem späten Mittelalter, das in den barocken Verwaltungsstrukturen zunehmend systematisiert wurde.

Der Kriminalfall gegen Hans Bierstorpff von 1688 belegt die frühe Strafgerichtsbarkeit im Schloss Angern, die noch vor Einrichtung fester Verhandlungsräume stattfand. Mit der später eingerichteten Gerichtsstube im Ostflügel erhielt diese Praxis einen baulich gefassten Ort. Die schlichte Ausstattung mit Kuppelbett und Rohrstühlen verweist auf ihre Mehrfachfunktion als Verhör-, Aufenthalts- und Strafraum – ein Ausdruck wachsender Institutionalisierung lokaler Herrschaft und Justiz.

Die Akte gegen Hans Bierstorpff

Die auf dem Einband verzeichnete Bezeichnung „Acta Inquisitionalia contra Hans Bierstorpff“ verweist auf ein inquisitorisches Verfahren, das dem Modell der Carolina (1532) folgte – also der Peinlichen Gerichtsordnung Karls V., die Folter, Beweisführung und Verhörregeln erstmals einheitlich kodifizierte【2】. Die Formulierung „in protoscribentis de anno 1688“ signalisiert, dass die Akte offiziell durch einen Gerichtsschreiber („Protokollanten“) angelegt wurde, ein Hinweis auf die Professionalisierung der Strafjustiz selbst im ländlichen Bereich. Besonders bemerkenswert ist die Materialität des Dokuments: Die Akte ist auf vergilbtem, leicht beschädigtem Papier verfasst und weist Randnotizen, Signaturen und Korrekturvermerke auf, darunter das Kürzel „Crim.“ für Criminalia. Eine handschriftliche Notiz in der unteren rechten Ecke erläutert, dass der Fall in dieser Gerichtsbarkeit untersucht und protokolliert worden sei – ein Beleg für die gerichtliche Autonomie des Patrimonialgerichts in Angern.

Rechtliche und soziale Bedeutung

Die Prozessführung gegen Hans Bierstorpff lässt vermuten, dass es sich um eine gravierende Straftat handelte – möglicherweise Diebstahl, Körperverletzung oder ein Kapitalverbrechen. In der Regel wurden Inquisitionsprozesse nur bei Vergehen von hoher sozialer oder rechtlicher Bedeutung geführt. Die Personalunion von lokaler Obrigkeit, Gerichtsherrschaft und Verwaltungsinstanz in den Händen des Gutsherrn ermöglichte eine strenge soziale Kontrolle, die auf Abschreckung und Erhalt der lokalen Ordnung zielte【3】. Solche Akten hatten auch eine gedächtniskulturelle Funktion: Sie wurden dauerhaft im Gutsarchiv aufbewahrt, um bei späteren Streitigkeiten, Erbfolgen oder Auseinandersetzungen mit der landesherrlichen Obrigkeit als Beweis staatlicher (bzw. herrschaftlicher) Gerichtsausübung zu dienen.

Fazit

Die Inquisitionsakte gegen Hans Bierstorpff von 1688 erlaubt exemplarische Einblicke in die Strafgerichtspraxis eines Patrimonialgerichts des mitteldeutschen Adels im ausgehenden 17. Jahrhundert. Sie dokumentiert nicht nur die gerichtliche Autonomie des Hauses von der Schulenburg, sondern auch die allmähliche Verrechtlichung und Schriftlichkeit vormals informeller Herrschafts- und Strafpraktiken. In einer Zeit, in der der Gutsbesitzer zugleich Richter, Ankläger und Vollzugsinstanz war, wurde jede Akte Teil eines Gedächtnisses der Macht, das sich in Archiven wie dem von Angern bis heute erhalten hat.

Quellen

- Müller, Markus: Patrimonialgerichtsbarkeit im Alten Reich – Adlige Strafjustiz und ihre Grenzen (1600–1800). Göttingen: V&R unipress, 2011.

- Weitzel, Hans: Die Carolina – Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. Stuttgart: Reclam, 1994.

- Dethlefs, Norbert: Die Ausstattung ländlicher Adelshäuser in Norddeutschland im 18. Jahrhundert. Hamburg, 2004.

- Gutsarchiv Angern, Signatur H 13, Nr. 1228: Acta Inquisitionalia contra Hans Bierstorpff, 1688.

- Brückner, Jörg (Hrsg.): Adelsherrschaft und Justiz im mitteldeutschen Raum. Beiträge aus dem Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Wernigerode, 2017.

- Quelle: Bild Zeitung, 25.07.2017