Die barocke Gartenanlage von Angern ist nicht nur durch ihre vier Hauptachsen strukturiert, sondern auch durch eine raffinierte Binnenregie von Bewegung und Blickführung, die weit über die Grobgliederung hinausgeht. Im Zentrum des barocken Gartens von Angern stand ein streng geometrisch gegliedertes Parterre, das durch vier Hauptgänge strukturiert wurde. Diese Wege waren nicht bloß funktionale Verbindungen, sondern Teil einer bewusst komponierten Raumordnung – mit symbolischer, ästhetischer und praktischer Bedeutung. Die Informationen in diesem Abschnitt beruhen auf der „Memoire wie der Garten anzulegen und einzurichten“ (1745) von Christoph Daniel von der Schulenburg (überliefert im Gutsarchiv Angern) sowie auf der historischen Planskizze des Gartens (Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt).

Bereits in Punkt 9 der Memoire betont Schulenburg die strukturelle Relevanz dieser Achsen:

„… sollen die Vier Haubt Gänge bis an die Mauer continuiret werden.“ (Memoire, Punkt 9)

Dass die Anlage der Alleen als langfristiger Prozess gedacht war, zeigt sich besonders eindrucksvoll in Punkt 11, wo die praktische Umsetzung und gärtnerische Pflege der Achsen thematisiert wird:

„Alle diese Alleen, so wohl die lange als die quer Allee, mus der Gärtner immer nachgerade und so baldt es möglich seyn wird setzen und continuiren, obschon die alten großen Bäume bis die Jungen mahl tragen stehen bleiben sollen, indeßen kann Er diesen, dieweil Sie ohnedem gar zu viel Holtz haben, die zweige abnehmen und dadurch diejenigen so er setzet lufft machen, damit Sie wachsen und diese Neue Allee, wenn man die Alten Bäume mahl wegnimmt, schon einen guten Anfang haben, und so viel es seyn kan imstande seyn mögen.“ (Memoire, Punkt 11)

Die Hauptachsen wurden also nicht nur geplant, sondern mit gärtnerischer Umsicht gestaffelt realisiert – Altbäume blieben zunächst bestehen, wurden aber durch Schnittmaßnahmen lichter gehalten, um dem Wachstum der Neupflanzungen Raum und Licht zu geben. Diese Übergangslösung zeigt die barocke Kunst, Ordnung nicht nur zu denken, sondern auch geduldig entstehen zu lassen.

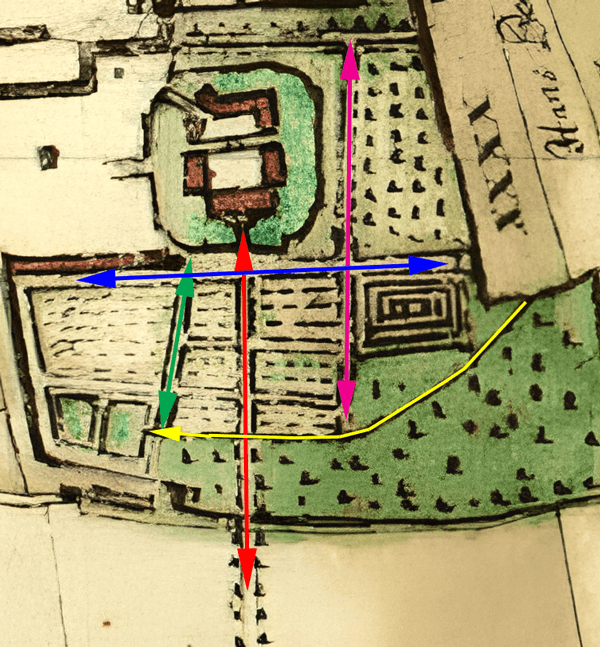

Die 4 Hauptsichtachsen im Barockgarten von Schloss Angern

🟥 Der Hauptgang als Rückgrat der barocken Ordnung

Die rot gekennzeichnete zentrale Nord-Süd-Achse der Gartenanlage in Angern – in der barocken Gartenanweisung von Christoph Daniel von der Schulenburg bezeichnet als ein „Haubt Gang“. Sie beginnt direkt am Eingang zum Gartensaal des Schlosses, verläuft axial durch das formal gegliederte Parterre mit seinen sechs Feldern und reicht – wie auf der historischen Skizze deutlich zu sehen – über die südliche Gartenmauer hinaus, wo sie in eine schnurgerade Allee übergeht, die sich in die Felder des Gutsbesitzes hineinzieht.

Der Hauptgang gliedert das barocke Parterre symmetrisch in zwei Hälften, jede wiederum in drei Felder unterteilt. Dadurch entsteht eine klassische barocke Feldstruktur aus sechs Parzellen, die funktional (Obst, Spalierkulturen, Gemüse) genutzt wurden, aber zugleich Teil einer ästhetischen Gesamtinszenierung waren. Die rote Achse stellt damit nicht nur die Verbindung zwischen Haus und Garten dar, sondern auch zwischen Herrschaft und Natur, Zentrum und Peripherie, Kontrolle und Kultivierung.

Besonders bedeutsam ist, dass sie in der Skizze über die Gartenmauer hinaus weitergeführt ist. Damit verweist sie – ganz im Sinne der barocken Gartenkunst – auf eine Idee des „unendlichen Gartens“, der über Grenzen hinweg ordnet und gestaltet. Der Hauptgang verbindet das Schloss mit der Landschaft und ist damit eine territorial gedachte Sichtachse, die den Anspruch des Gutsbesitzers auf Raum, Kontrolle und Repräsentation sichtbar macht.

Fazit: Der Hauptgang ist nicht nur das Rückgrat des Gartens, sondern auch Ausdruck des barocken Weltbildes. Sie ordnet die Nutzflächen, strukturiert die Wege, verankert das Schloss in der Landschaft und erzeugt ein lineares System der Orientierung. Ihr Verlauf vom Portal des Schlosses bis in die offene Feldflur verkörpert die Vorstellung einer geometrisch durchdrungenen, kultivierten Natur – mit dem Hausherrn als Mittelpunkt, dem Garten als Bühne und der Landschaft als Kulisse.

🟦 Ost-West-Achse: Querstruktur und Verbindung zwischen Wirtschaft und Welt

Die blau gekennzeichnete Ost-West-Achse verläuft quer durch das Parterre des Gartens und bildet – im Gegensatz zur dominanten roten Nord-Süd-Achse – die entscheidende Ost-West-Verbindung innerhalb der geometrischen Gartenordnung. Sie kreuzt den „Haubt Gang“ rechtwinklig und gliedert das symmetrische Sechsfeldersystem horizontal. Während die vertikale Achse das Repräsentative verkörpert, dient die blaue Achse dem Querbezug, der funktionalen Erschließung und der Verbindung unterschiedlicher Gartenzonen.

Auf der historischen Karte lässt sich ihr Verlauf klar erkennen: Die Achse beginnt im Westen hinter dem Wirtschaftshof, durchschneidet die Gartenfelder auf halber Höhe und führt nach Osten in Richtung der Erlebnisräume – zunächst zum Irrgarten, dann weiter zum Bereich der Grünen Kabinette entlang der Gartenmauer mit Übergang zum Thiergarten. Diese Achse ist auf der Skizze deutlich zu erkennen, wird aber in der Pro Memoria nicht als eigener Abschnitt behandelt, sondern ist in Punkt 9 implizit mitgemeint, wenn es heißt:

„sollen die Vier Haubt Gänge bis an die Mauer continuiret werden“(Memoire, Punkt 9)

Die Ost-West-Achse ist damit eine der vier strukturellen Hauptlinien des Gartens. Ihre Funktion erschöpft sich jedoch nicht in ihrer formalen Symmetrie: Im Westen führt sie direkt in den landwirtschaftlich genutzten Hofbereich, was auf eine Verbindung zwischen Nutzung, Anlieferung und Pflanzenversorgung schließen lässt. Tatsächlich war hier ein weiterer gestalterischer Akzent geplant: ein Laubengang aus Hainbuchen oder Rüstern, der an der westlichen Gartenmauer – hinter der Scheune – als Bogenform angelegt werden sollte. In Punkt 13 heißt es dazu:

„Hinter der Scheune mögte Ich gerne einen Bogen Gang haben von Heyn Büchen oder Rüstern, […]“

„[…] dieweil nun die Zeit, sowohl als die depensen nicht zulassen, diesen Bogen Gang so gleich anzulegen […]“ (Memoire, Punkt 13)

Dieser Laubengang sollte – möglicherweise begleitend zur Westverlängerung der Ost-West-Achse – einen gestalterischen Abschluss oder Übergang zum Küchengarten und zur Wirtschaftszone schaffen. Er wurde zwar nicht sofort realisiert, sollte aber so vorbereitet werden, dass er später geschlossen und in die Gesamtstruktur integriert werden konnte.

„so wäre nicht gut, daß die Seite dieses Bogen Gangs gantz nahe an der Scheune […] sondern in so weit von selbiger angelegt würde, daß er […] abgenommen werden könte“

„in diesem Falle müßte dieser Bogen Gang […] in den Küchen Acker hinein gelegt werden“

Wenn mehr Abstand nötig ist, soll der Gang weiter in den Acker hinein verschoben werden – also vom Wirtschaftshof her in Richtung Nutzfläche. Diese Fläche wurde offenbar als Küchenacker genutzt – also als ein intensiv bewirtschaftetes Areal für den Anbau von Gemüse, Küchenkräutern oder essbaren Blumen, das funktional dem benachbarten Wirtschaftsbereich zugeordnet war. Der geplante Laubengang musste, wie Schulenburg schreibt, in diesen Acker hinein verschoben werden, um bei einem möglichen Abriss der Scheune keinen Schaden zu nehmen. Daraus geht klar hervor, dass die Fläche bereits genutzt und im Gesamtgefüge flexibel aufgeteilt war.

Im Osten dagegen öffnet sich die Achse – in einer bewusst inszenierten Raumfolge – in Richtung der „Rundnung, wo jetzo das Alte Grüne Cabinet stehet“ (Punkt 12) und des Irrgartens:

„[…] in der Rundnung wo jetzo das Alte Grüne Cabinet stehet […]“ (Memoire, Punkt 12)

Damit wird deutlich: Diese Querachse markiert keinen rein funktionalen Querweg, sondern einen Übergang vom strukturierten Parterre in die spielerischere Gartenwelt des Ostteils und des Thiergartens. Die Achse leitet vom klar gegliederten Nutzgarten in den Bereich der Reflexion, Unterhaltung und inneren Einkehr über – ein für barocke Gärten typisches Raumprinzip.

Fazit: Die Ost-West-Achse ist eine entscheidende Querstruktur des barocken Gartens von Angern. Sie verbindet nicht nur die rechte und linke Hälfte des Parterres, sondern schlägt eine inhaltliche und räumliche Brücke zwischen Wirtschaftsbereich, Nutzgarten und Erlebnisgarten. Ihre Einbindung in das symmetrische Achsensystem macht sie formal notwendig, ihre Funktion als Verbindungslinie zu den Grünen Kabinetten und zum Irrgarten verleiht ihr eine besondere dramaturgische Tiefe. Als Teil der vier in Punkt 9 geforderten „Haubt Gänge“ ist sie zugleich strukturelle Ordnungslinie und Schwelle zur barocken Garteninszenierung – und im Westen potenziell mit einem laubenartigen Abschlussraum ergänzt, der das Gartenbild in Richtung Wirtschaftshof gestalterisch rahmen sollte.

🟩 Die Quer-Allee: Verbindung von Gartenstruktur und Wasserarchitektur

Die grün gekennzeichnete Nord-Süd-Achse – von Schulenburg in der Pro Memoria als eine der „Quer Allee“ bezeichnet – verläuft im westlichen Drittel des Parterres, parallel zum zentralen „Haubt Gang“, und verbindet die Ost-West-Querachse mit dem Bereich der südlich gelegenen Teiche – einem zentralen Element der Wasser- und Nutzungsgestaltung im Garten.

Die Achse wurde – wie auch die zentrale und die Querachse – bis an die Südmauer verlängert und gliedert die westlichen Gartenfelder in regelmäßige Parzellen. Ihre Bedeutung geht jedoch über die reine Strukturierung hinaus. Denn diese Achse führt nicht nur durch das Parterre, sondern verbindet zwei zentrale funktionale Elemente der Wasserarchitektur: die rechteckigen Teiche im Süden und den Wassergraben (von Christoph Daniel "Canal" oder "Graben" genannt), der die Schlossanlage umgibt. Die südlichen Teiche wurden sowohl ästhetisch als auch funktional genutzt – als Wasserflächen, zur Fischzucht und zur Bewässerung. Punkt 2 beschreibt, wie das Wasser von dort durch ein ausgeklügeltes Leitungssystem in einen Graben geleitet werden sollte:

„Das Waßer aus denen beyden Teichen im Garten soll in diesen Graben geführt werden, darum muß von starcken Elsen oder […] von Eichen Rinnen ausgehauen, und unter der Erde […] neben dem GitterThore durch, in besagten Graben hinter der Mauer hinein gelegt werden.“ (Memoire, Punkt 2)

Die Führung dieser Leitung – quer durch das Parterre – legt nahe, dass sie entlang der grünen Achse verlief. Denn nur dort besteht eine geradlinige, hindernisfreie Verbindung zwischen den Teichen und dem nördlich gelegenen Wassergraben. Die Achse wird damit zur unsichtbaren Trägerin des technischen Systems, das Wasser über das Gelände verteilt – ganz im Sinne des barocken Anspruchs, Natur technisch zu beherrschen und zugleich harmonisch einzubetten. Auch die Nutzung des Grabens als Fischreservoir und Wasserquelle wird in Punkt 23 deutlich:

„[…] mus die Teich Mauer wieder aufgenommen und daselbst steinerne Treppen bis an den Teich hinunter gemachet werden, so breit, daß man alda 2 Auszüge zum Fischen habe […]“ (Memoire, Punkt 23)

Hier ist mit „Teich“ nicht der südliche Gartenteich gemeint, sondern der Wassergraben, was an den Bezügen zu den „Rundungen“, den „Terrassen“ und dem „Grundzapffen“ erkennbar ist. Die grüne Achse läuft also nicht nur zwischen zwei Wasserpunkten, sondern verbindet auch zwei unterschiedliche Wasserarten – das stille Wasser des Fischteichs mit dem fließenden Wasser des umlaufenden Grabens. In dieser Doppelfunktion ist die grüne Achse typisch barock: Sie dient zugleich der Wegeführung, der wirtschaftlichen Versorgung, der Verbindung von geometrischer Gartenstruktur und landschaftlicher Peripherie – und sie folgt einer unsichtbaren technischen Logik, die den Garten durchzieht, ohne ihn zu dominieren.

Fazit: Die grüne Achse des Gartens von Angern ist weit mehr als ein symmetrischer Weg: Sie ist eine Achse der Versorgung, der Gestaltung und der Technik. Sie verbindet Teiche und Wassergraben, Parterre und Peripherie. In ihrem Verlauf bündelt sie gleich mehrere barocke Prinzipien – die technische Durchdringung der Natur, die harmonische Einbindung von Funktion und Form sowie die Sichtbarmachung von Herrschaft durch Ordnung. Sie steht damit exemplarisch für das, was den Garten von Angern im Kern ausmacht: eine gelungene Verschmelzung von Rationalität, Ästhetik und Lebenspraxis.

🟪 Östlicher Ordnungsraum zwischen Funktion und Fragment

Die magenta gekennzeichnete Achse verläuft als östlichste Nord-Süd-Linie durch das Parterre von Angern und bildet das symmetrische Gegenstück zur westlichen grünen Achse. Sie erschließt die drei östlichen Felder der sechsteiligen Gartenstruktur und gehört zu den vier strukturell wichtigen Achsen, die Christoph Daniel von der Schulenburg ausdrücklich anordnet.

Tatsächlich jedoch blieb diese Achse möglicherweise unvollständig ausgeführt: In der historischen Skizze endet sie im südlichen Gartendrittel – sie erreicht nicht die südliche Gartenmauer wie die anderen drei Hauptgänge. Dieses abrupte Ende in einer sonst symmetrisch konzipierten Anlage lässt auf eine Planänderung, funktionale Einschränkung oder nachträgliche Umnutzung schließen. Ihre nicht zu Ende geführte Linie wirkt wie ein offenes Fragment innerhalb des barocken Ordnungsgefüges.

Auch im Norden ist sie nicht an einen gestalterisch hervorgehobenen Zielpunkt angebunden – etwa an das Schloss oder eine Zierform. Stattdessen stößt sie auf einen funktionalen Ost-West-Weg, der entlang der nördlichen Gartenmauer verläuft. Dieser Weg erschließt offenbar die dort gelegenen Wirtschafts- und Pflanzbereiche, wie Schulenburg in Punkt 29 festhält:

„Wann des Gärtners Neue Wohnung gebauet wird, soll dieselbe oben an der Mauer, wo jetzo die Mistbetten seyn, gesetzet werden […]“ (Memoire, Punkt 29)

Dieser Hinweis lokalisiert die Gärtnerwohnung und die Mistbeete genau in jenem Bereich, den die magenta Achse berührt. Sie diente also vermutlich der internen Verbindung zum Arbeitsbereich des Gartens – nicht zur Repräsentation, sondern zur täglichen Nutzung. Auch Punkt 17 bietet einen inhaltlichen Bezug zur nördlichen Fortsetzung:

„Oben wo die Obst Bäume stehen, sollen zwischen jedem Baum wie es sich am besten Schicken will ein Wein Stock gesetzet […]“ (Memoire, Punkt 17)

Diese Passage belegt, dass sich im oberen Teil der Anlage ein Obstgarten mit Rebstöcken befand – vermutlich östlich des Schlosses, rechts im Anschluss an die magenta Achse. Damit wird ihre Bedeutung als wirtschaftlich-funktionale Erschließungsachse nochmals gestärkt. Obwohl sie in der Pro Memoria nicht weiter erläutert wird, erfüllt die magenta Achse innerhalb des Parterres eine wichtige strukturelle Rolle: Sie gliedert die östliche Gartenhälfte, sorgt für Symmetrie im Felderplan und bindet den östlichen Bereich an das übrige Wegesystem an.

Im Zuge der landschaftlichen Umgestaltung des Gartens wurde jener nördliche Ost-West-Weg, in den die magenta Achse mündet, um 1845 in einen Rosengarten als Bestandteil des englischen Landschaftsparks umgewandelt. Diese Maßnahme ist ein typisches Beispiel für die romantisierende Gartenkultur des 19. Jahrhunderts, in der vormals funktionale Flächen zu duftenden, ornamentalen Rückzugsorten wurden.

Fazit: Die östlichste Nord-Süd-Linie ist eine Ordnungslinie in der Gesamtstruktur des barocken Gartens von Angern. Im Norden endet sie an einem praktischen Querweg, der zu dem Obstgarten, den Terrassen, den Mistbeeten, dem Gewächshaus und zum Haus des Gärtners führt. Ihre Funktion war somit eindeutig gärtnerisch geprägt, nicht inszenatorisch.

🟨 Die Ost-West-Achse durch den neuen Thiergarten: Eine barocke Sinnachse

In der Pro Memoria von dem Garten aus dem Jahr 1745 nimmt eine geplante Ost-West-Achse durch den Thiergarten eine zentrale Rolle im barocken Raumkonzept ein. Christoph Daniel von der Schulenburg sah darin nicht nur eine Verbindung zwischen verschiedenen Gartenbereichen, sondern auch ein gestalterisches Rückgrat im südlichen Teil der Anlage.

„Diese Allee so bey dem Thor und dem Thier Garten Angefangen, muß so weit es möglich bis gegen die Teiche zu continuiret werden.“ (Memoire, Punkt 6)

Diese Formulierung macht deutlich, dass die Allee beim östlichen Zugangstor – dem „Gitter Thor“ – beginnen und durch den Thiergarten bis zu den formalen Teichen geführt werden sollte. Es handelte sich um eine geplante landschaftlich geöffnete Sichtachse, die die symmetrisch-strenge Parterrestruktur nach Süden hin mit dem landschaftlichen Außenraum verbinden sollte. In Punkt 5 wird der begleitende Raum sogar als bewusst freigehalten beschrieben:

„Dieser Platz soll auf beyden Seiten dieser angelegten Allee […] nicht mit Bäumen besetzet, sondern Frey und Ledig bleiben.“

Auch gestalterisch war die Allee elaboriert geplant:

„[…] nicht von einem End zum andern grad aus, sondern an beyden Enden […] in der Mitte mit einem halben Circul gesetzet […]“ (Memoire, Punkt 27)

Doch ein Blick auf die erhaltene historische Gartenkarte zeigt eine auffällige Leerstelle: Die Allee erscheint dort nicht. Es fehlen sowohl eine sichtbare Wegführung als auch typische Zeichen für Baumreihen oder gestalterische Rahmungen. Stattdessen zeigt die Karte im südlichen Bereich lediglich eine lockere Gehölzfläche mit vereinzelten Bäumen – der (neue) „Thiergarten“. Die für eine barocke Allee typischen linearen Strukturen, Fluchten oder begleitenden Pflanzungen sind nicht dargestellt. Dies deutet auf eine nicht ausgeführte oder später verworfene Umsetzung der geplanten Allee hin. Möglicherweise verhinderten wirtschaftliche, topografische oder funktionale Gründe die Realisierung. Alternativ könnte die Allee nur temporär oder symbolisch angelegt worden sein, ohne langfristige bauliche Verfestigung.

Fazit: Die Ost-West-Allee durch den Thiergarten war ein zentrales Element im Plan Christoph Daniel von der Schulenburgs – konzipiert als gestalterische Sinnachse zwischen Eingang, Irrgarten und Teichen. Die historische Skizze dokumentiert jedoch keine Ausführung dieser barocken Raumidee. Es bleibt somit eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen schriftlicher Gartenanweisung und realer Umsetzung, die zugleich den praktischen Spielraum barocker Gartenkunst offenbart: Nicht jeder Entwurf wurde realisiert – doch seine Idee bleibt Teil der gestalterischen Gesamtchoreografie.

Pflege und Pflanzlogik der Hauptachsen – Die Barocke Gartenordnung im Werden

Die vier Hauptachsen des Gartens von Angern – die große Nord-Süd-Achse (rot), die Ost-West-Achse durch den Thiergarten (gelb), die Querachse durch das Parterre (blau) und die kürzere Verbindung im oberen Bereich (magenta) – waren nicht nur planerische Linien, sondern mussten nach und nach mit Bäumen besetzt und in Szene gesetzt werden. In Punkt 11 der Pro Memoria wird deutlich, dass Schulenburg auch die praktische Etablierung dieser Alleen mit Umsicht und Weitblick steuerte:

„Alle diese Alleen, so wohl die lange als die quer Allee, mus der Gärtner immer nachgerade und so baldt es möglich seyn wird setzen und continuiren, obschon die alten großen Bäume bis die Jungen mahl tragen stehen bleiben sollen […]“ (Memoire, Punkt 11)

Der Text benennt explizit sowohl die „lange“ Allee – vermutlich die Ost-West-Achse durch den Thiergarten – als auch die Queralleen im Parterre. Sie sollten in gerader Linie gesetzt und weitergeführt werden, wobei man gleichzeitig bestehende Altbäume als temporäre Struktur stehen ließ, bis die jungen Pflanzungen ausreichend entwickelt waren. Schulenburg beschreibt einen sensiblen Übergangsprozess zwischen alter und neuer Struktur:

„[…] indessen kann Er diesen, dieweil Sie ohnedem gar zu viel Holtz haben, die zweige abnehmen und dadurch diejenigen so er setzet Lufft machen […]“

Der Altbestand wurde also gezielt ausgelichtet, um den jungen Bäumen Licht, Luft und Platz zu verschaffen – ein Zeichen gärtnerischer Umsicht und ein Beleg dafür, dass Schulenburg Pflanzung als Prozess und nicht als fertige Form verstand.

„[…] damit Sie wachsen und diese Neue Allee, wenn man die Alten Bäume mahl wegnimmt, schon einen guten Anfang haben.“

Die neue Allee sollte also bereits sichtbar sein, während die alten Bäume noch standen – ein Plan mit Zeithorizont, typisch für barocke Gartengestaltung, die das Wachsen und Werden in ihr System einrechnet.

„(geschiehet)“

Die abschließende Bemerkung zeigt, dass die Umsetzung bereits begonnen hatte – die Alleen wuchsen im wahrsten Sinne des Wortes in die Anlage hinein. Damit wurden die Hauptachsen nicht nur formal, sondern auch pflanzlich verankert.

Quelle

Die vorliegende Darstellung stützt sich auf eine Transkription durch die Angerner Dorfchronistin Brigitte Kofahl, deren Arbeiten eine wichtige Grundlage für die Erschließung des Gutsarchivs bilden.

- Gutsarchiv Angern, Rep H Nr. 409, Blatt 19-22 "Memoire, wie der Garten anzulegen und einzurichten" (1745)