Die strategische Lage Angerns im Dreißigjährigen Krieg. Angern war zu Beginn des 17. Jahrhunderts Sitz eines ausgedehnten Lehngutes der Familie von der Schulenburg, gelegen an der Grenze zwischen dem Kurfürstentum Brandenburg und den geistlichen Territorien Halberstadt und Magdeburg. Die Burg war Teil eines befestigten Ensembles aus Hauptburg, Vorburg und Turminsel. Ihre Lage machte sie im Kontext konfessioneller Konflikte und durchziehender Heere zu einem militärisch sensiblen Ziel.

Kriegsbeginn und Vorzeichen (1618–1626)

Die Zerstörung Angerns im Jahr 1631

Wiederaufbau, Wirtschaft und soziale Ordnung nach dem Dreißigjährigen Krieg (1648–1701)

Militärische Präsenz in Burg Angern während des Spanischen Erbfolgekriegs

Die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) auf die altmärkischen Dörfer und Güter lassen sich exemplarisch am Schicksal Angerns nachzeichnen. Die Quellenlage ist für diese Region besonders aufschlussreich: Kirchenbücher, lokale Chroniken und das Gutsarchiv Angern dokumentieren nicht nur militärische Ereignisse, sondern auch gesellschaftliche Umbrüche, Verluststrukturen und den schwierigen Neuanfang nach 1648.

Kriegsbeginn und Vorzeichen (1618–1626)

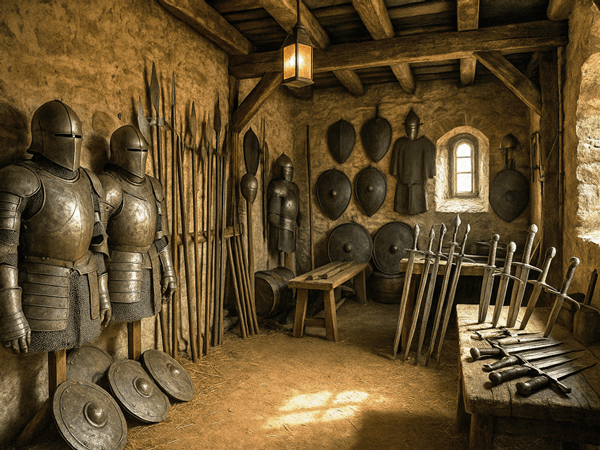

Zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs um 1618 wies die Burg Angern noch weitgehend die hochmittelalterliche Grundstruktur aus dem 14. Jahrhundert auf. Die Anlage gliederte sich in drei funktional differenzierte Zonen: die Hauptburg mit dem Palas auf der zentralen Insel, die westlich vorgelagerte Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden sowie eine isolierte Turminsel mit dem Bergfried. Diese Dreiteilung entsprach dem klassischen Schema altmärkischer Niederungsburgen (Zeune 1994; Dehio 2002). Die umlaufenden Wassergräben waren vermutlich noch intakt und bildeten eine wirkungsvolle erste Verteidigungslinie. Die Bauten selbst bestanden aus massiven Bruchsteinmauern mit tonnengewölbten Untergeschossen, Schießscharten und kontrollierten Zugangszonen – Merkmale, die auf eine ursprünglich wehrhafte Nutzung hindeuten. Gleichwohl fehlten der Anlage zeitgemäße Verstärkungen gegen neuartige Bedrohungen: Bastionen, Erdwälle und Artillerieplattformen waren nicht vorhanden, und die vorhandene Mauerstruktur war modernen Geschützen nicht gewachsen. Zudem lag die Burg strategisch isoliert und war in kein größeres Verteidigungssystem eingebunden (Menzel 2017).

Schon früh zeigen sich indirekte Folgen des Krieges. 1624 kam es zu einer völligen Missernte, 1625 erreichten erste kaiserliche Truppen Rogätz. Dort wurde eine Garnison stationiert. Im Jahr darauf marschierten die Truppen des dänischen Generals Fuchs in die Region ein. Am 29. März 1626 wurde die Burg Rogätz gestürmt und zerstört. Die Besatzung wurde grausam hingerichtet. Zeitgleich brannte auch die Kirche in Angern nieder, zwei große Glocken zerschmolzen, Bibliothek, Orgel, Kelche und Kirchengerät gingen verloren. Henning von der Schulenburg und Gemeindemitglieder versuchten notdürftig, das Gotteshaus zu sichern.

Innenhof der Hauptburg Angern mit Palas und Bergfried

Die Zerstörung Angerns im Jahr 1631

Am 10. Mai 1631 fiel die protestantische Stadt Magdeburg nach wochenlanger Belagerung durch die kaiserlichen Truppen unter Tilly und Pappenheim. Der anschließende Sturmangriff führte zu einem der grausamsten Massaker des Dreißigjährigen Krieges: Über 20.000 Menschen kamen ums Leben, große Teile der Stadt wurden niedergebrannt, geplündert und vollständig zerstört. Die sogenannte Magdeburger Hochzeit, wie die brutale Plünderung zynisch genannt wurde, erschütterte Europa. Die dort beteiligten Regimenter, darunter auch Einheiten unter Holk und Montecuccoli, führten umfangreiche Beute – darunter Kunstgegenstände, liturgisches Gerät und wertvolle Vorräte – mit sich. Diese Truppen zogen anschließend nordwärts und lagerten teilweise in der Altmark, unter anderem wohl in Angern und auf Gut Vergunst. Die spätere schwedische Attacke auf Angern im Juli 1631 steht somit in unmittelbarem Zusammenhang mit der Rache für die Zerstörung Magdeburgs.

Am 16./17. Juli 1631 erfolgte ein koordinierter Angriff der Truppen Gustav Adolfs von Schweden gegen die in der Altmark stehenden kaiserlichen Einheiten. Ausgangspunkt war das schwedische Hauptquartier in Tangermünde, wo Gustav Adolf am Abend des 16. Juli eine Reitertruppe von etwa 4000 Mann sammelte. (Der Überfall selbst entsprach gängigen militärischen Taktiken der Zeit. Gustav Adolfs nächtlicher Vorstoß über Arneburg und Bellingen entsprach dem Prinzip überraschender Reiterangriffe auf gegnerische Stellungen. Die gezielte Brandlegung durch schwedische Einheiten diente sowohl der Disziplinierung der eigenen Truppen als auch der Zerstörung feindlicher Infrastruktur). Diese bewegte sich über Arneburg und Bellingen in Richtung Burgstall, Sandbeiendorf und Angern, die allesamt kaiserlich besetzt waren. Angern wurde zu diesem Zeitpunkt vom Regiment des Obersten Holk gehalten.

Heinrich von Holk (1599–1633) war ein erfahrener Offizier, der später als General im Dienst Wallensteins für seine Härte bekannt wurde. Heinrich von Holk und das sogenannte Holksche Regiment standen exemplarisch für die brutale Kriegführung der kaiserlichen Seite. Holk, ein dänischer Adliger, trat nach dem Frieden von Lübeck 1629 in kaiserliche Dienste und diente unter Tilly und Wallenstein. Sein Regiment war berüchtigt für rücksichtslose Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, Plünderung und Brandschatzung – besonders nach der Eroberung Magdeburgs 1631. Holk wurde später Generalwachtmeister und prägte den Ruf des kaiserlichen Heeres als Besatzungsmacht der Angst. Auch Schillers „Wallensteins Lager“ erwähnt seine Reitertruppe namentlich.

Die Truppen unter Holks Kommando waren durch Kampfgeräusche aus der Umgebung alarmiert worden und hatten hinter dem Dorf Stellung bezogen. In den frühen Morgenstunden des 17. Juli griff ein Reitergeschwader unter dem Rheingrafen Otto Ludwig von Salm-Kyrburg-Mörchingen das Dorf und die Burg Angern an. In einem kurzen, aber heftigen Gefecht wurden die kaiserlichen Truppen überwältigt und zurückgeworfen. Zwei Feldzeichen der Kaiserlichen wurden erobert, darunter eines mit dem Bild der Fortuna und dem Motto "Seid unverzagt" sowie ein weiteres mit einem Schwert und der Umschrift "his ducibus".

Die schwedischen Truppen drangen ins Dorf ein. Um eine unkontrollierte Plünderung zu vermeiden, ließ der Rheingraf Angern in Brand setzen. Es wird in den Quellen jedoch auch die Möglichkeit erwogen, dass das Dorf später von den Kaiserlichen selbst aus Rache für den Überfall niedergebrannt wurde. Das Ergebnis war in jedem Fall die weitgehende Zerstörung des Dorfes und der Burg Angern. Die archäologische Überlieferung legt nahe, dass ein großer Teil des alten Ortsbildes nicht wiederhergestellt wurde. Zahlreiche Höfe verfielen und wurden nicht mehr aufgebaut.

Ein bemerkenswerter Bericht aus dem Gutsarchiv Angern (Rep. H Nr. 444) nennt den achtgeschössigen Turm der Burg Angern, der vor der Schlacht als Zufluchtsort für Bewohner aus anderen Orten diente.

"Es war vordem ein großer Turm von 8 Etagen, wo in dem 30jährigen Krieg sich viele fremde Örter hin salviret und wo anjetzi der Lustgarten, ist vordem ein Bruch gewesen, worinnen man wie auch im Hofe viele tote Körper gefunden, auch Kugeln und Kriegs-Arematouren, welches eine Kundschaft anzeiget, daß es zu Bataille und blutigem Gefecht gekommen sei."

Im Bereich des heutigen Lustgartens, früher ein Bruchgelände, und im Hof wurden zahlreiche menschliche Skelette, Kugeln und Kriegsgeräte gefunden. Dies gilt als direkter Beleg für ein blutiges Gefecht vor Ort. Die Funde legen nahe, dass es sich nicht um vereinzelte Gewaltakte, sondern um ein koordiniertes militärisches Gefecht mit hoher Opferzahl handelte.

Nicht zuletzt war der Angriff auch ein Ausdruck konfessioneller Gegensätze. Während Ferdinand II. eine Rekatholisierung des Reiches anstrebte, galt Gustav Adolf als militärischer Arm der protestantischen Sache. Die Zerstörung Angerns durch schwedische Truppen sollte sowohl militärische als auch symbolische Wirkung entfalten und den Widerstandswillen der protestantischen Bevölkerung stärken.

Im Zusammenhang mit diesem Gefecht wird auch das Gut Vergunst als möglicher Standort für kaiserliche Bagagewagen genannt. Da Vergunst damals noch räumlich getrennt vom Dorf Angern lag, wird vermutet, dass die Wagen zwischen beiden Ortschaften standen – im Bereich der heutigen Triftstraße. Bei deren Bebauung fand man später menschliche Skelette, was auf die Heftigkeit der Kämpfe und mögliche Massengrabstellen hinweist. Die strategische Bedeutung der Region zwischen Elbniederung, Tangerniederung und Letzlinger Heide erklärt die intensive militärische Nutzung dieses Korridors.

Die Quelle der Magdeburger Zeitung (1898) sowie die Dorfchronik Angern bestätigen, dass Gustav Adolf das Gefecht bei Angern militärisch für sich entscheiden konnte, bevor er sich am nächsten Tag über Stendal nach Werben zurückzog. Für Angern bedeutete dieses Ereignis den Beginn jahrelanger Verwüstung und Entvölkerung. Das Ereignis steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Zerstörung Magdeburgs zwei Monate zuvor – viele der kaiserlichen Truppen, die in Angern stationiert waren, führten dort erbeutete Schätze mit sich. Die schwedischen Angriffe auf Angern können daher auch als gezielte Vergeltungsaktionen verstanden werden.

Die Zerstörung der Burg

Verteidigungsweise im Dreißigjährigen Krieg: Die sich wandelnden Anforderungen frühneuzeitlicher Kriegsführung stellten traditionelle Burganlagen wie Angern vor strukturelle und funktionale Grenzen. Trotz intakter Wassergräben, massiver Gewölbebauten und einer weiterhin klar ablesbaren Inseldisposition konnte die Anlage dem Druck professionell geführter Angriffstruppen kaum mehr standhalten. Wie in vielen Burgen der Altmark hatten sich auch in Angern bereits vor 1618 bauliche Veränderungen eingestellt: Fenster könnten vergrößert, Wohnräume erweitert, neue Dachformen oder Kamine eingefügt worden sein. Diese Modifikationen belegen den Übergang von der militärischen zur wohnlich-repräsentativen Nutzung, ohne jedoch das Wehrkonzept völlig aufzugeben. Im Verteidigungsfall standen noch klassische Mittel zur Verfügung: schließbare Brücken und Tore, rückzugsfähige Gewölberäume, eine isolierte Turminsel mit Beobachtungsmöglichkeiten und Schießscharten. Gegenüber der zunehmenden Mobilität und Feuerkraft frühneuzeitlicher Truppen, insbesondere gegenüber Reitereinheiten mit Brandmitteln und mobiler Artillerie, blieb dieser Verteidigungsstandard jedoch unzureichend. Die Ereignisse im Sommer 1631 – als das Holksche Regiment Angern angriff, plünderte und niederbrannte – zeigten die Grenzen dieser Mischform aus mittelalterlicher Wehrburg und frühneuzeitlichem Adelssitz deutlich auf.

Die Burganlage wurde 1631 fast vollständig zerstört; es blieben nur das Pforthäuschen, ein Viehstall ohne Dach und die Brauerei blieben stark beschädigt erhalten.

„Bei dem anschließenden Brand des Dorfes kam auch die Burg zu Schaden. Nach einem alten Bericht blieben nur die beschädigte Brauerei, ein Viehstall ohne Dach und das ebenfalls beschädigte Pforthäuschen stehen.“ (Dorfchronik Angern, Gutsarchiv Angern, Rep. H 79).

Entgegen der Entwicklung in anderen Festungen wurde die hohe Ringmauer der Burg Angern höchstwahrscheinlich nicht durch gezielten Artilleriebeschuss zerstört. Das Holksche Regiment war vor allem für schnelle Überfälle und Brandlegungen bekannt, nicht für langwierige Belagerungen mit schweren Geschützen. Weder die überlieferten Quellen noch der archäologische Befund liefern Hinweise auf systematischen Kanonenbeschuss. Vielmehr ist anzunehmen, dass die Ringmauer im Verlauf des 17. Jahrhunderts durch Feuer, einstürzende Aufbauten, strukturellen Verfall und spätere Materialentnahmen beschädigt und zerstört wurde. Dennoch sind bis heute Teile der Ringmauer erhalten, die bis zur Höhe des ersten Obergeschosses des Palas reichen.

Besonders schwer betroffen war der Palas auf der Ostseite der Hauptinsel. Das Gebäude mit funktionalen Wirtschaftsräumen im Erdgeschoss und dem repräsentativen Wohnbereich im Obergeschoss wurde durch Feuer stark beschädigt. Erhalten blieben vor allem die massiven Gewölbestrukturen des Erdgeschosses, Teile der Ostwand des Palas sowie die Ringmauer. Die Zerstörung erstreckte sich insbesondere auf Dach- und Fachwerkaufbauten sowie das hölzerne Interieur. Auch einige Etagen des angrenzenden Turms überdauerten möglicherweise den Brand und wurden erst 1735 bis auf das Erdgeschoss abgebrochen. Dieses Erdgeschoss mit den anschließenden Gewölben ist bis heute erhalten.

Wiederaufbau, Wirtschaft und soziale Ordnung nach dem Dreißigjährigen Krieg (1648–1701)

Mit dem Westfälischen Frieden 1648 begannen vorsichtige Wiederaufbaumaßnahmen. Am 13. August 1650 läuteten die Glocken im Erzstift Magdeburg. Das "Dankfest" wurde mit großer Feierlichkeit begangen. Der Neuanfang war jedoch mühsam. Noch Jahrzehnte später, etwa 1672, war die wirtschaftliche Lage so prekär, dass Heinrich von der Schulenburg Konkurs anmelden musste. Die Besitzverhältnisse waren zersplittert, viele Höfe lagen weiterhin wüst. Die erste nachhaltige Erholung zeigt sich erst ab den 1680er Jahren, als die Taufzahlen und Bauaktivitäten zunehmen. Dennoch bleibt die Erfahrung des Dreißigjährigen Krieges in der lokalen Erinnerung und im Landschaftsbild präsent.

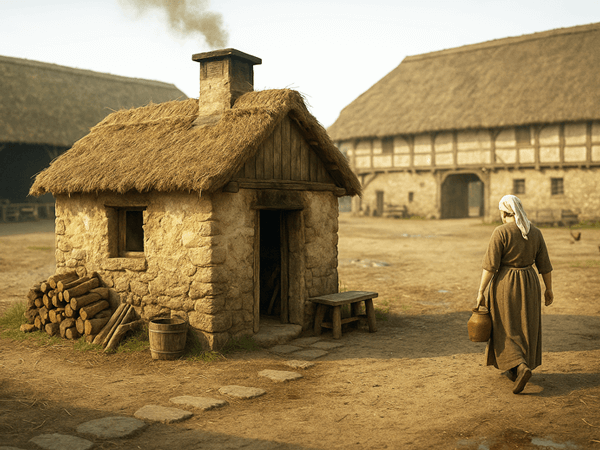

In den Jahren nach 1631 blieb Angern nahezu unbewohnt. 1635 kam es erneut zu einer Missernte, gefolgt von Pest und Hungersnot. Die wenigen verbliebenen Bewohner wurden entwurzelt oder verrohten im Überlebenskampf. Viele flohen in die Städte, andere schlossen sich Banden an, wurden Wegelagerer oder lebten in den Wäldern. Das Kirchenbuch beginnt 1646 mit nur vier Taufen für Angern und Wenddorf zusammen. Pfarrer Zacharias Dogel verließ vermutlich 1635 das Dorf. Die kirchliche und soziale Infrastruktur war vollständig zusammengebrochen. Auch die religiöse Dimension ist zu beachten: In den erhaltenen Erzählungen wird die Berufung auf Luthers Lieder und die evangelische Standhaftigkeit als letzte Stütze in der Bedrohungssituation betont.

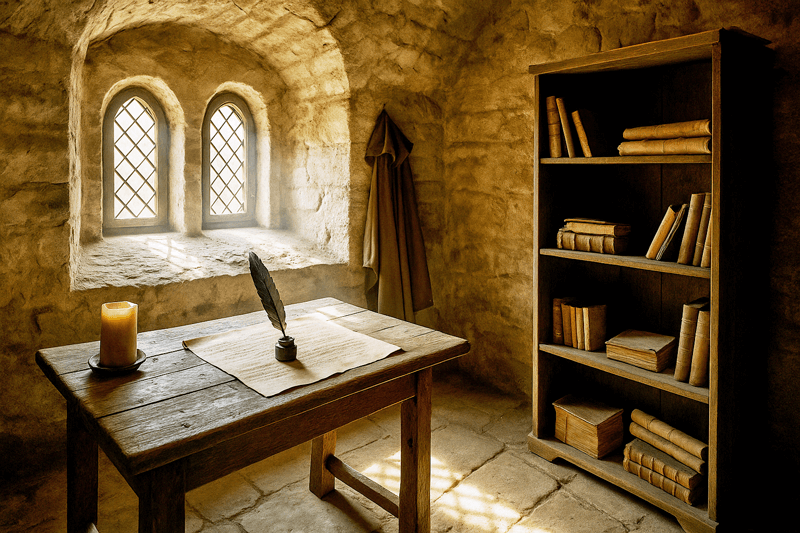

Bausubstanz und Siedlungsstruktur im Jahr 1650: Trotz der massiven Zerstörungen während des Dreißigjährigen Krieges belegt die Dorfchronik von Angern (von Brigitte Kofahl), dass zentrale Baustrukturen der mittelalterlichen Burg Angern überdauert haben. Eine Kirchenvisitation von 1650, die im Haus Heinrich von der Schulenburg abgehalten wurde, vermerkt ausdrücklich, dass „die vier Keller und der alte Turm“ noch vorhanden seien. Diese Formulierung bezieht sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die tonnengewölbten Räume im Erdgeschoss des Palas sowie den Bergfried auf der Turminsel. Beide Elemente gehören zur originalen Bausubstanz der hochmittelalterlichen Wasserburg und zeugen von der außergewöhnlichen Stabilität und Widerstandskraft dieser Kernstruktur. Sie bildeten die Grundlage für die allmähliche Wiederbewohnbarkeit der Anlage und sind heute von zentraler Bedeutung für die bauhistorische Analyse.

Gleichzeitig beschreibt der Visitationsbericht gemäß der Dorfchronik von Angern und Wenddorf (von Wilfried Lühe) die allgemeinen Zerstörungen im Dorf: Die Kirche war bis auf das gewölbte Chor ausgebrannt, das Pfarrhaus, die Scheune und die Schule standen zwar noch, waren jedoch schwellenlos und stark beschädigt. Auch in Wenddorf war das Kirchengebäude in einem ruinösen Zustand, die Stühle waren verbrannt und der Glockenturm baufällig. Die Bevölkerungszahlen spiegeln das Ausmaß der Verwüstung wider: In Angern lebten 1650 nur noch 14 Hauswirte mit rund 50 Beichtkindern, in Wenddorf 10 Hauswirte und etwa 40 Beichtkinder. Diese Zahlen markieren den tiefsten demografischen Einschnitt der Region und stehen im engen Zusammenhang mit den kriegsbedingten Verwüstungen, Seuchen und Vertreibungen.

Trotz dieser Verwüstungen begann man langsam mit dem Wiederaufbau. Der Bau der Kirche in Angern begann 1655 und zog sich über Jahre hin: 1662 wurde die Decke fertiggestellt, 1663 der Turm gebaut und 1664 ein neuer Altar errichtet. Die Kirche war 1686 wieder in gutem Zustand, während die Kirche in Wenddorf als „sehr armselig“ bezeichnet wurde. Zahlreiche Hofstellen in Angern und Vergunst blieben lange wüst. Die Rückkehr der Bevölkerung erfolgte zögerlich, und vielfach mussten neue Siedler gewonnen oder zerstörte Höfe ganz aufgegeben werden. Die materiellen und geistlichen Folgen des Dreißigjährigen Krieges waren in Angern, Wenddorf und auf Gut Vergunst noch Jahrzehnte nach dem Westfälischen Frieden deutlich spürbar.

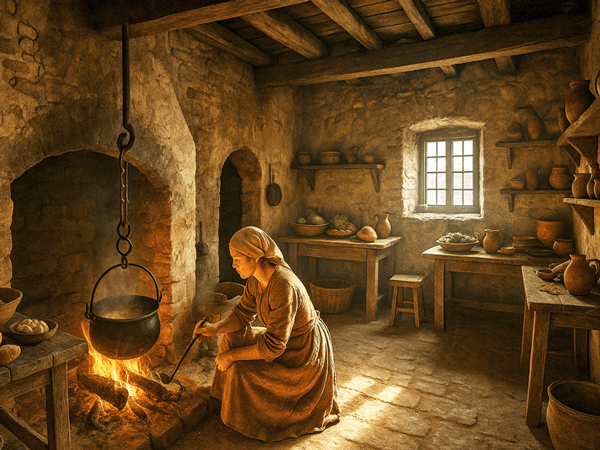

Die wirtschaftliche Lage war prekär. Viele Äcker lagen verwildert brach, bewachsen mit Dornen und Disteln. Es fehlte an Geräten und Zugvieh, sodass Bauern sich selbst vor den Pflug spannen mussten. 1686 wurden bei einer Erhebung in Neuhaldensleben die Besitzverhältnisse dokumentiert: In Angern lebten ein Ackermann (Hildebrandt Gieseler von Windheim), fünf Halbspänner, 18 Kossaten und 28 Häusler. Die Schulzen erklärten, dass das Dorf nur über drei Hirtenhäuser verfüge und die Feldmark überwiegend aus sandigem, wenig ertragreichem Boden bestehe. Viele Bewohner lebten vom Holzverkauf, Holzfahren nach Magdeburg oder als Tagelöhner und Handwerker. Auch Viehhaltung war stark reduziert. In der Gemeinde waren 35 Pferde, 69 Ochsen, 100 Kühe, 42 Rinder, 15 Schafe und 6 Bienenstöcke vorhanden. Die Pfarrersfamilie verfügte über 3 Pferde, 2 Zugochsen, 7 Kühe und 8 Rinder, der Schulmeister besaß nur 2 Kühe und 19 Bienenstöcke. Mehrere Hofstellen galten als „verwachsen oder von der Elbe fortgespült“ – eine Folge schwerer Hochwasser in den Jahren 1679 und 1684.

Die moralische und soziale Lage nach dem Krieg war ebenso erschüttert. Der lange Krieg hatte ein verwahrlostes, sittlich verrohtes Geschlecht hinterlassen. Der Kirchendiebstahl 1692 und ein brutaler Raubmord im Jahr 1696 belegen die angespannte Sicherheitslage. Die Geistlichen litten weiterhin unter Armut und Bedrängnis. Dennoch leisteten sie und die Obrigkeit, insbesondere Herzog August von Sachsen, entscheidende Beiträge zur Wiederherstellung der Ordnung. Nach dessen Tod 1680 fiel das Erzstift Magdeburg endgültig an Brandenburg. Die Bemühungen um landwirtschaftliche Wiederherstellung, religiöse Konsolidierung und Bevölkerungsrückgewinnung prägten die späte zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts. Erst zum Ende des Jahrhunderts wurde wieder ein gewisser Zustand relativer Stabilität erreicht.

Militärische Präsenz in Burg Angern während des Spanischen Erbfolgekriegs

Während des Spanischen Erbfolgekriegs (1701–1714) war die verbliebene Burganlage in Angern auch im frühen 18. Jahrhundert von militärstrategischer Bedeutung. Im Jahr 1705 wurde ein Detachement des K.u.k. Böhmischen Dragoner-Regiments "Graf Paar" Nr. 2 zur Verteidigung der Anlage und zur Sicherung des umliegenden Gebiets abgestellt. Dragoner waren berittene Truppen, die sowohl als leichte Kavallerie für Aufklärung und schnelle Angriffe als auch für den Kampf zu Fuß eingesetzt wurden. Die Stationierung einer solchen Einheit in Angern verdeutlicht, dass die Burg noch immer eine wichtige Rolle in der regionalen Verteidigungs- und Kontrollstruktur innehatte. Diese Maßnahme fiel in eine Zeit, in der der Spanische Erbfolgekrieg ganz Europa erfasste und zahlreiche territoriale Konflikte im Heiligen Römischen Reich mit lokalen Machtverschiebungen einhergingen. Die militärische Präsenz in Angern sollte nicht nur die Burg selbst schützen, sondern auch wichtige Verkehrswege und Nachbargebiete überwachen, die im Krieg von strategischer Bedeutung waren. Die Entscheidung, Teile des Dragoner-Regiments „Graf Paar“ in Angern zu stationieren, lässt sich somit als Ausdruck der fortdauernden Bedeutung der Burg als militärisches und administratives Zentrum interpretieren, das auch nach den schweren Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges eine zentrale Rolle in der Herrschaftsstruktur der Region spielte.

Bedeutung von Marktrechten im frühneuzeitlichen Kontext

Die Gewalt traf nicht nur die befestigte Anlage, sondern auch das wirtschaftliche Zentrum Angerns. Im Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 444, findet sich der Vermerk:

„Angern hat vordem auch Jahr- und Wochenmarkt gehalten, und ist durch den Brand so ruinieret, daß solches rückständig geblieben und eingegangen.“

Diese Aussage verdeutlicht, dass Angern einst als wirtschaftliches Zentrum mit regelmäßig stattfindenden Jahr- und Wochenmärkten fungierte, die für Handel, Versorgung und gesellschaftliche Kommunikation in der Region von großer Bedeutung waren. Solche Märkte waren im frühneuzeitlichen Europa zentrale Orte des Waren- und Informationsaustauschs, oft mit Marktrecht verliehen, das den jeweiligen Orten wirtschaftlichen Aufschwung sicherte.

Der erwähnte Brand, der zum Niedergang der Jahr- und Wochenmärkte in Angern führte, ist als direkte Folge der kriegerischen Zerstörungen im Jahr 1631 durch das Holk’sche Regiment zu verstehen. Er führte zu einer nachhaltigen Zerstörung der dörflichen Infrastruktur und beeinträchtigte die Funktion Angerns als Marktplatz erheblich. Die Folge war ein dauerhafter Rückgang der Markttätigkeiten und damit eine Schwächung der ökonomischen und sozialen Strukturen des Ortes.

Dieser Befund steht beispielhaft für viele Kleinstädte und Dörfer im norddeutschen Raum, die im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges und anderer Konflikte massive Schäden erlitten. Die Einstellung oder der Niedergang von Märkten bedeutete nicht nur wirtschaftliche Einbußen, sondern auch den Verlust sozialer Verbindungen und regionaler Bedeutung.

Die Quelle aus dem Gutsarchiv Angern liefert damit einen wichtigen Einblick in die nachhaltigen Folgen von Krieg und Zerstörung auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung kleinerer Städte im 17. und 18. Jahrhundert und unterstreicht die Verwundbarkeit solcher Zentren gegenüber Katastrophen.

Marktrechte waren im Mittelalter und der Frühen Neuzeit ein bedeutendes Privileg, das einzelnen Städten oder Dörfern von Landesherren verliehen wurde. Diese Rechte erlaubten das Abhalten von Wochen- oder Jahrmärkten, die als wichtige wirtschaftliche und soziale Treffpunkte fungierten. Märkte förderten nicht nur den regionalen Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und Waren, sondern auch die Vernetzung von Menschen und den kulturellen Austausch. Das Fehlen oder der Verlust von Marktrechten, wie im Fall von Angern infolge des verheerenden Brandes, bedeutete häufig einen erheblichen wirtschaftlichen Rückschlag. Ohne die regelmäßigen Märkte verlor ein Ort an Bedeutung, was negative Auswirkungen auf seine Entwicklung und das Wohlstandsniveau der Bevölkerung hatte.

Quellen

Die vorliegende Darstellung stützt sich auf eine Transkription durch die Angerner Dorfchronistin Brigitte Kofahl, deren Arbeiten eine wichtige Grundlage für die Erschließung des Gutsarchivs bilden.

- Kofahl, Brigitte: Dorfchronik Angern, Gemeinde Angern

- Lühe, Wilhelm: Chronik Angern und Wenddorf, Selbstverlag, 1906

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 79: Bericht zur Zustandserfassung der Nebengebäude nach dem Brand (Dorfchronik Angern).

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 76: Inventar und bauliche Beschreibung des Palas und der Ringmauer (1752).

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 444: Beschreibung des Bergfrieds, Funde von Kriegsmaterial und toten Körpern sowie Hinweis auf den Turmabriss 1735.

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 417

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 13, Nr. 38: Kirchenvisitation 1650 im Haus Heinrich von der Schulenburg

- Brülls/Könemann (2001): Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt, Bd. 10.2

- Press, V. (1991): Der Dreißigjährige Krieg

- Zeune, J. (1994): Burgtypen in Mitteleuropa

- Menzel, R. (2017): Burgen und Festungen der Frühen Neuzeit

- Lutz, Dieter: Heinrich von Holk – Generalwachtmeister im Dreißigjährigen Krieg, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 25 (1969).

- Parker, Geoffrey: Der Dreißigjährige Krieg, Frankfurt am Main 1987.

- Wollesen, Jens: Die Reiterei im Dreißigjährigen Krieg, München 2001.

- Dehio, Georg (2002): Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I: Regierungsbezirk Magdeburg. München/Berlin.

- Grimm, Paul (1958): Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magdeburg. Berlin.

Zur Zerstörung Magdeburgs am 20. Mai 1631

- Theatrum Europaeum, Band 3 (Frankfurt am Main, 1635): ausführlicher Bericht über die Belagerung, Einnahme und Zerstörung Magdeburgs durch Tillys Truppen.

- Vgl. auch: Peter H. Wilson, Europe’s Tragedy: A History of the Thirty Years War, London 2009, S. 444–446.

Zum Regiment Heinrich von Holks

- Peter H. Wilson: Europe’s Tragedy, London 2009, S. 445: „Holk’s cavalry devastated large parts of northern Saxony, Brandenburg and the Altmark between May and August 1631.“

- Ebd., S. 529: „Holk’s Horse was notorious even in an age of atrocities.“

Zum Gefecht bei Wolmirstedt (28. Juli 1631)

- Wikipedia (Stand Juni 2025): Zeittafel zum Dreißigjährigen Krieg, Eintrag 28. Juli 1631: „Kaiserliche Truppen unter Holk leisten bei Wolmirstedt (nördl. von Magdeburg) den Schweden erbitterten Widerstand.“

Zur lokalen Flucht in die Burg Angern

- Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 444: Erwähnung zahlreicher Leichen und Kriegsmaterialien im Bereich des heutigen Lustgartens; Hinweis auf Fluchtbewegung in den achtgeschossigen Turm („… wo sich viele fremde Örter hin salviret …“).

- Kirchenbuch Angern/Wenddorf (ab 1646)

- Zahn, W.: Beiblatt der Magdeburger Zeitung, 1898

- Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 412