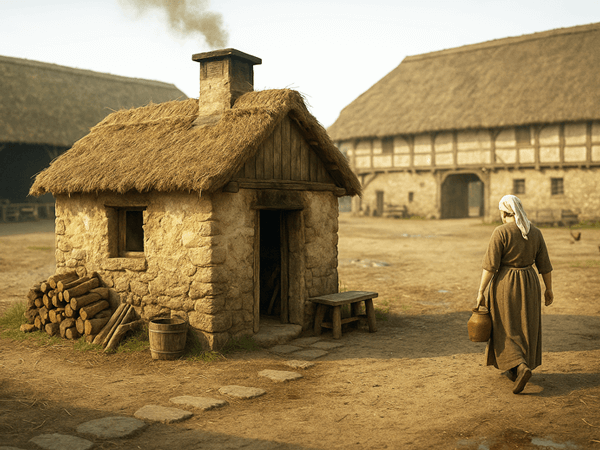

Der Bau des Palas der Hauptburg Angern im 14. Jahrhundert folgte den regionalen Konventionen und technischen Möglichkeiten des norddeutschen Landadels. Die verwendeten Materialien und die innere Gliederung der Geschosse spiegeln dabei nicht nur praktische Überlegungen, sondern auch repräsentative und herrschaftliche Absichten wider. Besonders die Kombination aus massivem Bruchsteinmauerwerk, funktional gegliederten Tonnengewölben und gezielt eingesetzten Natursteinelementen deutet auf eine wohlüberlegte bauliche Planung hin, die sowohl defensive Anforderungen als auch repräsentative Wohnbedürfnisse berücksichtigen musste.

Baumaterialien

Der mittelalterliche Palas der Burg Angern wurde aus einer Kombination lokal verfügbarer und gezielt veredelter Baumaterialien errichtet, die sowohl funktionale wie auch repräsentative Anforderungen erfüllten.

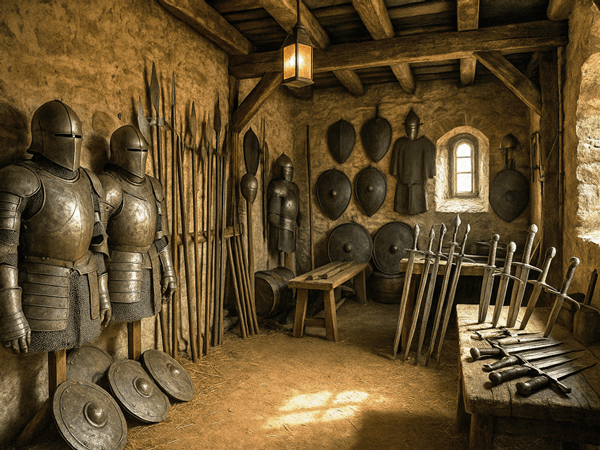

Bruchsteinmauerwerk: Der Kernbau des Palas bestand aus unregelmäßigem, lokal gebrochenem Feldstein, der mit kalkbasiertem Mörtel mit grober Zuschlagmischung verarbeitet wurde. Dieses Mischmauerwerk bildete die tragenden Außen- und Innenwände des Erdgeschosses. Bruchstein war im 14. Jahrhundert das bevorzugte Material für massive, widerstandsfähige Strukturen, da es kostengünstig, in unmittelbarer Umgebung verfügbar und hervorragend geeignet war, große Lasten zu tragen.

Ziegel: Gebrannter Ziegel wurde gezielt an besonders belasteten oder architektonisch wichtigen Stellen eingesetzt. Ziegelmauerwerk ist insbesondere im Bereich von Gewölben, Wandübergängen (Kappenzwickeln), Tür- und Fensterrahmungen sowie Treppenanlagen nachweisbar. Die Verwendung von Ziegelmaterial belegt eine gezielte bauliche Aufwertung der statisch relevanten Bauteile. In Angern ist die Gewölbebildung durch längs vermauerte Backsteine ohne dekorative Gliederung besonders charakteristisch.

Holz: Für die Obergeschosse, Deckenbalken sowie das Dachtragwerk wurde überwiegend Eichenholz verwendet. Die Holzkonstruktionen bildeten eine leichtere, thermisch vorteilhafte Oberschicht über dem massiven Untergeschoss. Auch Fenster- und Türanlagen sowie Dielenböden in den Wohnräumen wurden aus Holz gefertigt.

Naturstein für besondere Ausstattungen: Werksteine kamen in Angern bislang nur punktuell nachweislich zum Einsatz, insbesondere bei der wahrscheinlich bauzeitlichen Sandsteintreppe im Inneren des Palas. Diese Treppe zeigt fein bearbeitete, massive Sandsteinblöcke mit handwerklich sauberer Profilierung. Weitere Hinweise auf Türgewände oder Fensterlaibungen aus Naturstein fehlen bislang, können jedoch im Zuge künftiger Freilegungen nicht ausgeschlossen werden. Die gezielte Verwendung von Naturstein an besonders beanspruchten oder bedeutungsvollen Stellen entspricht der regional üblichen Praxis im hochmittelalterlichen Burgenbau.

Bodengestaltung

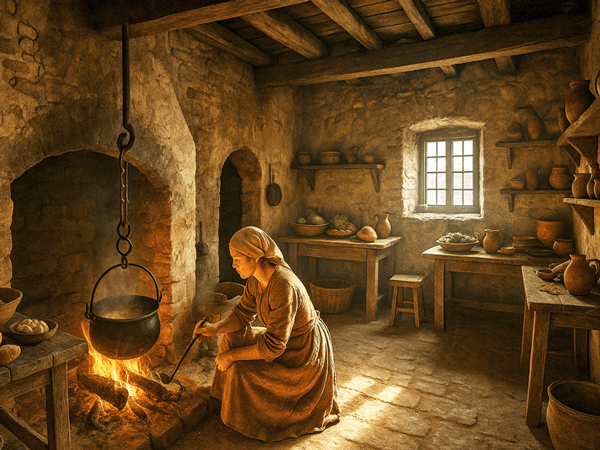

Die Bodengestaltung des Palas der Burg Angern folgte einer funktional abgestuften Differenzierung, die sich klar an der Nutzung der einzelnen Ebenen orientierte.

Erdgeschoss (Gewöbeebene – Wirtschaftsräume): Das Erdgeschoss bestand aus mehreren Tonnengewölben mit ursprünglich gestampften Lehm- oder Sandböden. Diese waren kostengünstig, pflegeleicht und unterstützten ein gleichmäßiges Raumklima zur Vorratshaltung. Ziegelestriche wären in diesem Bereich untypisch, könnten jedoch später hinzugefügt worden sein.

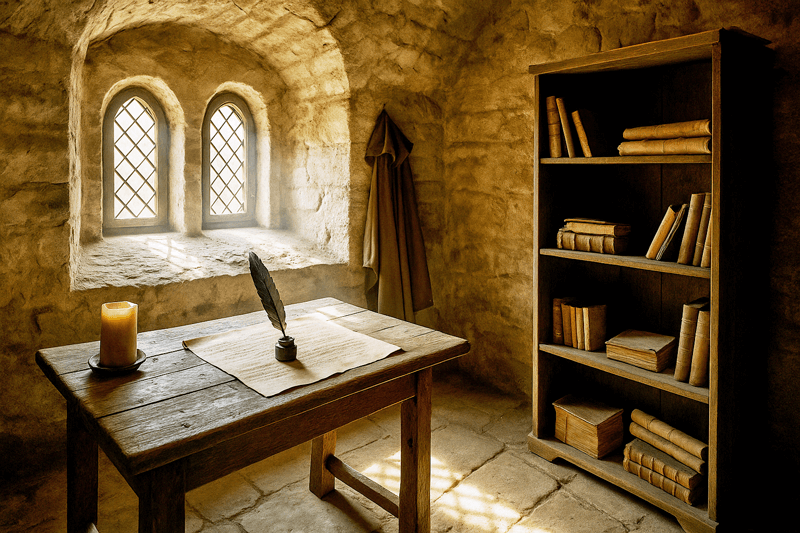

Obergeschoss (Wohn- und Repräsentationsebene): Die Wohnräume im Obergeschoss wiesen wahrscheinlich Estrichböden aus Ziegelplatten auf, verlegt im Sandbett. Dieser Bodenaufbau war langlebig und optisch homogen, ohne aufwendige Verzierung. Eine differenziertere Gestaltung mit feineren Fliesen ist theoretisch denkbar, aber bislang nicht archäologisch belegt.

Dachgeschoss (Speicherzone): Die oberen Dachräume dienten als Speicher und hatten einfache Dielenböden auf Balkenlage. Diese leichte Konstruktion erleichterte die Belüftung und senkte die Materiallast.

Fazit

Der Palas der Burg Angern zeigt in Materialwahl und Bodengestaltung eine konsequente funktionale Hierarchie. Massives Bruchsteinmauerwerk, gezielte Akzentuierungen mit Naturstein und einfache Lehmböden im Erdgeschoss verbanden Schutz und Wirtschaftlichkeit. Im Obergeschoss sorgten Estrichböden für einen pragmatischen Wohnstandard, während das Dachgeschoss als schlichter Speicher diente. Diese Bauweise entsprach den typischen Anforderungen eines gut ausgestatteten landadeligen Sitzes des 14. Jahrhunderts. Die erhaltenen Baustrukturen dokumentieren exemplarisch die enge Verbindung von Verteidigung, Wohnkomfort und Repräsentation im hochmittelalterlichen Burgenbau Norddeutschlands.

Quellen

- Schmitt, Reinhard: "Befunde und Deutungen zu Keller- und Gangsystemen in mittelalterlichen Burgen und Klöstern Mitteldeutschlands", in: Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt 14 (2005).

- Dorfchronik Angern

- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I. Der Bezirk Magdeburg. München/Berlin 1990.

- Lütkens, Martin: Burg Lenzen – Baugeschichte und archäologische Befunde, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, 2011.

- Bergner, Heinrich: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen, Halle/Saale 1911.