Das Geschlecht derer von der Schulenburg ist eines der ältesten Adelsgeschlechter Deutschlands, dessen Wurzeln bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen.

Friedrich Wilhelm Christoph Daniel verstarb am 24. März 1921 – nur acht Tage vor dem offiziellen Stichtag der Zwangsauflösungsverordnung für Fideikommisse. Dadurch blieb das gebundene Familienvermögen zunächst unberührt. Sein Sohn, Graf Sigurd-Wilhelm, beabsichtigte die Heirat mit einer bürgerlichen Frau, was nach den geltenden Fideikommissbestimmungen zum Verlust seines Erbes geführt hätte.

Um diesem drohenden Erbverlust entgegenzuwirken, wurde am 15. Juni 1921 ein Familienschluss beschlossen, der die Verpflichtung zur standesgemäßen – sprich adeligen – Heirat aufhob. Diese familieninterne Regeländerung wurde vom zuständigen Auflösungsamt in Naumburg geprüft und am 2. September desselben Jahres rechtskräftig bestätigt. Dadurch war es Graf Sigurd-Wilhelm möglich, am 6. September seine Ehe zu schließen, ohne den Anspruch auf das Familienvermögen oder das Majorat zu verlieren.

Die drei Schwestern von Graf Sigurd-Wilhelm wurden mit den Erträgen aus den verpachteten landwirtschaftlichen Flächen des Vorwerks Ellersell abgefunden. Diese Flächen galten als Allodialbesitz und unterlagen somit nicht der Familienbindung des Fideikommisses. Im Gegenzug übertrugen die Schwestern ihr Miteigentum an den Grundstücken auf ihren Bruder, Graf Sigurd-Wilhelm, der damit Alleineigentümer wurde.

Im Zuge der Bodenreform nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Graf Sigurd-Wilhelm am 4. Januar 1946 aus Angern ausgewiesen. Das Gut, das sich über 13 Generationen und insgesamt 498 Jahre im Besitz der Familie befunden hatte, wurde entschädigungslos enteignet. Der Forstbesitz wurde verstaatlicht, die landwirtschaftlichen Nutzflächen wurden im Rahmen der Umverteilung an Kleinbauern und landarme Familien vergeben.

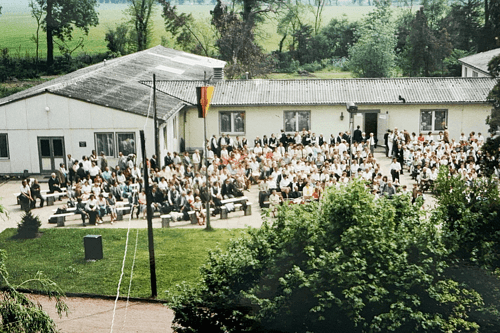

Nach der Enteignung im Zuge der Bodenreform wurde das Schloss im Jahr 1949 in eine Fachschule für Landwirtschaft umgewandelt, um dem regionalen Bildungsbedarf in der jungen DDR gerecht zu werden. Ab 1966 diente es als Berufsschule für den Meliorationsbau – ein zentraler Bereich der sozialistischen Agrarpolitik zur Verbesserung und Nutzbarmachung landwirtschaftlicher Flächen.

Für den Schulbetrieb wurde die barocke Raumstruktur des Schlosses durch den Einbau von Zwischenwänden und Türdurchbrüchen stark verändert. Darüber hinaus errichtete man auf den Rasenflächen des historischen Landschaftsparks eine Baracke mit zusätzlichen Klassenzimmern.

Trotz dieser tiefgreifenden Umnutzung blieben zahlreiche kunstvolle Ausstattungsdetails erhalten – darunter Stuckarbeiten, Holzvertäfelungen und das historische Treppengeländer. Sie stellen heute wertvolle Anknüpfungspunkte für die denkmalgerechte Sanierung und dokumentieren die ursprüngliche Pracht des Gebäudes.

Die schulische Nutzung des Schlosses steht exemplarisch für die politischen und wirtschaftlichen Umbrüche der DDR-Zeit – sie verweist zugleich auf die Herausforderungen, die mit der Nutzung historischer Bausubstanz im Spannungsfeld zwischen Funktionalität und Erhalt denkmalgeschützter Architektur verbunden sind.

Im Mai 1997, rund fünfzig Jahre nach der Enteignung im Zuge der sowjetischen Bodenreform, entschloss sich Alexander Graf von der Schulenburg, das Schlossgebäude samt Park zurückzukaufen. Nach der politischen Wende hatte das leerstehende Gebäude unter Vandalismus und massivem Hausschwammbefall gelitten. Mit Unterstützung durch Fördermittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, des Landes Sachsen-Anhalt sowie des heutigen Bördekreises konnten die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten begonnen werden.

Im Rahmen der Restaurierung wurden beide Dächer der Seitenflügel vollständig erneuert. Neue Hausanschlüsse wurden über den Wassergraben und durch den Park verlegt. Eine umweltfreundliche Heizlösung wurde mit einer Holzheizanlage realisiert, die mit Holzhackschnitzeln aus dem eigenen Wald betrieben wird. Heute ist das gesamte Gebäude denkmalgerecht saniert. In den Seitenflügeln entstanden sechs moderne Mietwohnungen.

Neben dem Schloss bewirtschaftet die Familie von der Schulenburg heute wieder eigene Waldflächen und landwirtschaftliche Nutzflächen. Die im Zuge der Bodenreform enteigneten Forstflächen konnten vollständig zurückerworben werden – allerdings mit erheblichem finanziellem Aufwand.

In jedem Jahrhundert erlebt die Familie von der Schulenburg und das Haus in Angern bedeutende Veränderungen, doch sie lassen sich nie entmutigen – immer wieder gelingt ein entschlossener Neuanfang gemäß dem Leitsatz "Halte fest was Dir vertraut".

Bis 11. Jahrhundert, 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert.