Die Turminsel als funktionaler Kernraum hochmittelalterlicher Wasserburgen – Das Beispiel Burg Angern um 1340. In der hochmittelalterlichen Burgenarchitektur Nord- und Mitteldeutschlands stellen sogenannte Turminselsysteme ein markantes Strukturmerkmal wasserumwehrter Anlagen dar.

Diese Systeme zeichnen sich durch die räumliche Trennung des Bergfrieds – dem wehrtechnisch und symbolisch dominierenden Bauteil – von der eigentlichen Hauptburg aus. Diese Turminselsysteme waren besonders in Feuchtgebieten oder Niederungsburgen (vgl. Befund K1) verbreitet, da der Wassergraben eine strategische Trennung ermöglichte; solche Konzeptionen finden sich nachweislich unter anderem bei den Wasserburgen Ziesar, Lenzen und Flechtingen, wo der Bergfried baulich und funktional von der Hauptburg separiert war, um im Falle einer Belagerung als Rückzugs- und Verteidigungspunkt zu dienen (vgl. Dehio Sachsen-Anhalt I, 2002, S. 91; Grimm, Burgwälle, 1958, S. 360; Krahe, Burgen, 2000, S. 95).

Die Burg Angern in der Altmark bietet ein besonders instruktives Beispiel für diese Typologie, da ihre inselartige Zweiteilung und die erhaltenen Bausubstanzen bis heute nachvollziehbar sind. Die sogenannte Turminsel bildet eine wesentliche Komponente der Gesamtanlage. Bereits in der hochmittelalterlichen Bauphase wurde die Turminsel wahrscheinlich bereits in ihrer heutigen Größe nämlich ebenso groß wie die Hauptinsel mit einer Fläche von bis zu 35 × 35 Metern angelegt. Diese Dimension entsprach offenbar der geplanten Funktion als kompakte, aber vollständig autarke Verteidigungs- und Versorgungseinheit und blieb bis in die barocke Umbauzeit im Wesentlichen erhalten. Ihre klare Abgrenzung durch den umlaufenden Wassergraben, der die Insel vollständig vom Palas trennte, verweist schon in der hochmittelalterlichen Phase auf eine eigenständige, bewusst abgeschirmte Funktion innerhalb des Burgsystems. Die Turminsel diente nicht allein als letzter Rückzugsort im Belagerungsfall, sondern war offenbar von Beginn an als autark nutzbare Verteidigungs- und Versorgungszone konzipiert.

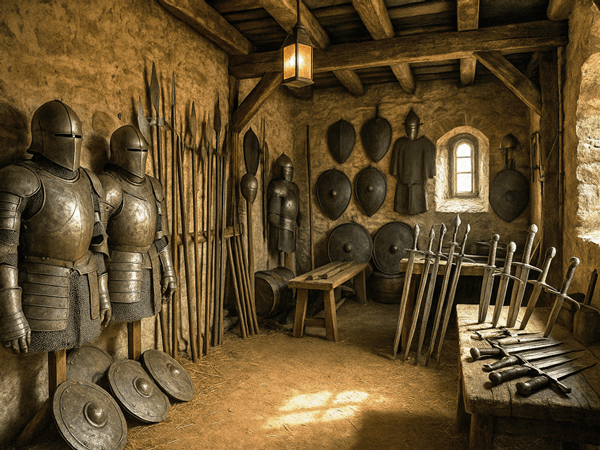

Der Bergfried als zentraler Baukörper

Zentral auf der Turminsel befand sich ein achtgeschossiger Bergfried mit einem quadratischen Grundriss von etwa 10 × 10 Metern, errichtet aus massivem Bruchsteinmauerwerk (vgl. Befund F1). Das erste Geschoss – bis heute erhalten – wurde mit einem Tonnengewölbe abgeschlossen und zeigt einen Lichtschacht an der Nordseite, etwa zwei Meter über dem mittelalterlichen Außenniveau. Mit seiner exponierten Lage und dem Zugang nur über eine Brücke von der Hauptinsel diente der Turm sowohl der militärischen Repräsentation als auch der letzten Verteidigung im Belagerungsfall. Eine Lichtschacht in der Nordwand sowie der Verzicht auf ebenerdige Außenzugänge belegen die wehrhafte Konzeption. Eine Tür in der Südwand des Bergfrieds verband den Turm mit dem angrenzenden Gewölberaum und bildete somit eine geschützte innere Erschließung.

Das Nebengebäude mit Tonnengewölben

Südlich an den Turm schließt ein zweiteiliger Tonnengewölbekomplex (vgl. Befund G1) an, bestehend aus:

- einer nördlichen Tonne in Ost-West-Richtung, unmittelbar an den Bergfried anschließend, mit einer Türöffnung zum Turminneren,

- einer südlich angrenzenden Tonne mit Nord-Süd-Ausrichtung, die als Lager- oder Werkraum diente.

Beide Gewölbe sind funktional miteinander verbunden und bildeten eine überdachte Infrastrukturzone, deren Anlage auf Belagerungsautarkie ausgelegt war. Im westlichen Bereich der südlichen Tonne befindet sich ein Brunnenschacht (vgl. Befund G5), der bis heute nutzbar ist. Die einfache Bauweise mit grobem Bruchsteinmauerwerk, kleinen Fensteröffnungen zur Belichtung und der Verzicht auf repräsentative Elemente weisen auf eine rein funktionale Nutzung hin.

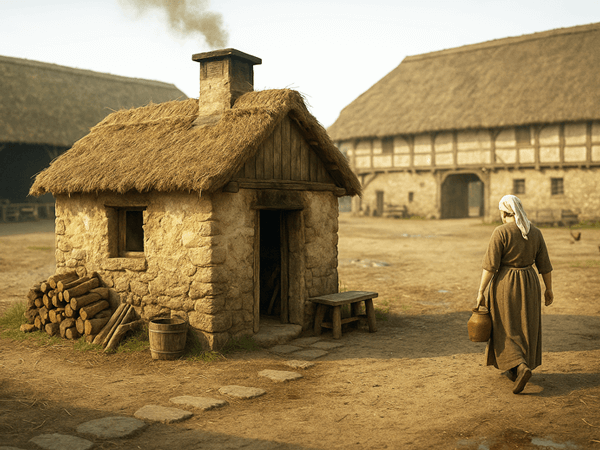

Wahrscheinliche, aber nicht belegte Nebeneinrichtungen

Angesichts der Fläche von ca. 1225 m² ist anzunehmen, dass neben Turm, Gewölben und Brunnen auch weitere, heute nicht mehr sichtbare Strukturen auf der Turminsel bestanden. Die barocke Aufschüttung des Innenhofs um 1745 könnte entsprechende Reste überdeckt haben. In Analogie zu vergleichbaren Anlagen ist insbesondere mit folgenden hölzernen Zusatzbauten zu rechnen:

- Vorratsschuppen oder Holzlager,

- gedeckte Werkbereiche,

- kleine Tiergehege,

- evtl. ein überdachter Holzbau über einem der Gewölbe (z. B. Wachstube).

Diese Bauten wären aus Holz oder Weidenflechtwerk errichtet und heute nur durch Grabungen nachweisbar – diese wären allerdings ausschließlich im heutigen Innenhof des barocken Schlosses Angern möglich, da die übrige Fläche durch spätere Überbauungen und Aufschüttungen verändert wurde.

Umfassungsmauer, Zugang und Verteidigungskonzept

Die Turminsel war offenbar ausschließlich von der Hauptburginsel aus zugänglich. Der wahrscheinlichste Zugang bestand in einer ebenerdigen hölzernen Brücke, die den Wassergraben zwischen Hauptinsel und Turminsel überspannte. Diese Brücke führte funktional zu dem heute noch nachgewiesenen Zugang im Tonnengewölbebau der Südinsel, der wiederum in das Erdgeschoss des Bergfrieds führte. Ein hochgelegter Steg direkt zur ersten Etage des Turms – etwa vom Wehrgang der Hauptburg – ist nicht belegt und aufgrund fehlender baulicher Spuren als wenig wahrscheinlich einzuschätzen.

Es spricht vieles dafür, dass die Turminsel ursprünglich von einer geschlossenen Bruchsteinmauer umgeben war, auch wenn ein vollständiger Nachweis bislang fehlt. Diese Annahme stützt sich auf bauliche Reste, funktionale Erfordernisse sowie auf typologische Vergleiche mit anderen Wasserburgen des 13. und 14. Jahrhunderts. Hinweise auf Wehrgänge oder Zinnen fehlen, weshalb es sich bei dieser Umfassungsmauer – soweit rekonstruierbar – um eine nicht begehbare, passiv schützende Umfriedung gehandelt haben dürfte. Die Verteidigungsfunktion lag demnach typologisch bei Turm und Brücke, nicht bei der Mauer selbst.

Zweck und Größe der Turminsel

Die bemerkenswerte Fläche der Turminsel von wahrscheinlich bis zu 35 × 35 Metern ist für eine hochmittelalterliche Wasserburg ungewöhnlich groß, aber funktional erklärbar. Anders als bei vielen kleineren Rückzugsinseln war die Turminsel der Burg Angern offenbar von Beginn an als multifunktionales, autarkes Kernareal konzipiert:

-

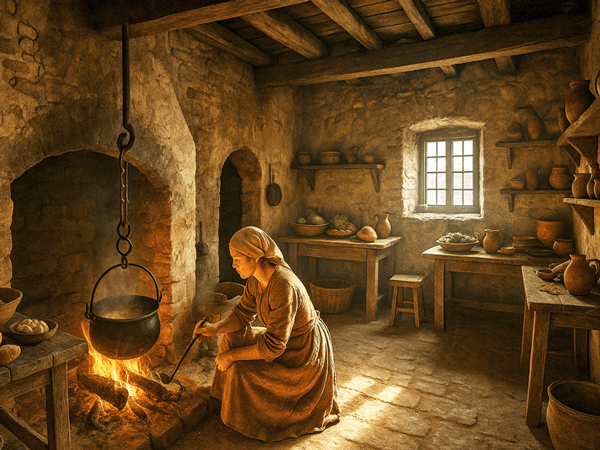

Belagerungsautarkie: Die große Fläche ermöglichte nicht nur die Versorgung über den Brunnen, sondern auch die Lagerung von Lebensmitteln, Feuerholz, Werkzeug und ggf. die Unterbringung von Kleinvieh. Dadurch war ein längerer Aufenthalt bei Belagerung realistisch umsetzbar.

-

Technisch-funktionale Infrastruktur: Die Ausdehnung erlaubte eine klare Trennung zwischen dem Bergfried, dem angrenzenden Gewölbebau und potenziellen hölzernen Aufbauten wie Werkplätzen oder Schuppen. Auch Sicherheitsabstände – etwa aus Brandschutzgründen – konnten so eingehalten werden.

-

Strategische Raumbindung: Die Turminsel stand in direktem funktionalem Bezug zur Hauptburg, insbesondere über die Brückenverbindung. Ihre Größe ermöglichte nicht nur Verteidigung, sondern auch Kontrolle des Zugangs zur Gesamtanlage.

-

Repräsentation und Symbolik: Ein weitläufiger Turmbereich demonstrierte Wehrkraft und Status. Die Ausdehnung der Insel war auch ein Zeichen der wirtschaftlichen Stärke der Bauherren.

Die Turminsel war somit kein bloßes Notrefugium, sondern eine dauerhaft genutzte, vielschichtig funktionale Verteidigungs- und Versorgungseinheit im Burgsystem von Angern.

Funktionale Interpretation der Turminselnutzung

Die bauzeitliche Größe der Turminsel von ca. 35 × 35 Metern hat bedeutende Implikationen für ihre Nutzung im Hochmittelalter. Sie spricht gegen eine rein defensive oder temporäre Verwendung und deutet stattdessen auf eine dauerhafte, multifunktionale Integration in den Burgbetrieb hin:

- Die Fläche ermöglichte eine ständige militärische Präsenz, etwa durch Wachposten und die Lagerung von Verteidigungsmaterial.

- Die Versorgungssicherheit wurde durch den Brunnen, Vorratsräume und mögliche hölzerne Aufbauten gewährleistet, etwa in Form von Lager- oder Werkstrukturen.

- Die Turminsel fungierte zudem als technisch-logistische Infrastrukturzone, unabhängig vom Hauptgebäude: etwa für Reparaturen, Wasserverteilung oder geschützte Vorratshaltung.

- Ihre Lage erlaubte die Kontrolle des Zugangs zur Burg, da Brücke und Graben überblickt werden konnten.

Diese Aspekte verdeutlichen, dass die Turminsel nicht bloß als Notrefugium diente, sondern als aktives, funktional spezialisiertes Kernareal des Burgsystems konzipiert war. Ihre früh festgelegte Größe und bauliche Ausprägung belegen die strategische Voraussicht und Ressourcenstärke der Bauherren.

Fazit

Die Turminsel der Burg Angern um 1340 verkörpert ein architektonisches Konzept hochmittelalterlicher Wehrburgen, das auf Abschottung, Funktionalität und Reduktion auf das Notwendige zielte. Neben dem massiven Bergfried und dem wirtschaftlich genutzten Nebengebäude mit Brunnen dürften provisorische Holzbauten zur Versorgung bestanden haben. Die klare Trennung von Wohnen (in der Hauptburg) und Verteidigung (auf der Turminsel) verdeutlicht die räumliche Hierarchie und strategische Rationalität hochmittelalterlicher Burgen im Feuchtgebiet. In ihrer Konzeption ist die Turminsel von Angern kein reines Notrefugium, sondern eine vollständig integrierte Verteidigungs- und Versorgungseinheit, die durch ihre bauliche Klarheit, funktionale Infrastruktur und isolierte Lage ein Musterbeispiel für Wasserburgen des 14. Jahrhunderts darstellt.

Quellen

- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I: Regierungsbezirk Magdeburg, München / Berlin 2002, S. 91.

- Grimm, Paul: Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magdeburg, Berlin 1958, S. 360 (Nr. 904).

- Krahe, Friedrich-Wilhelm: Burgen des Deutschen Mittelalters. Grundriss-Lexikon, Würzburg 2000, S. 95.

- Wäscher, Hermann: Feudalburgen in den Bezirken Halle und Magdeburg, Berlin 1962.

- Gutsarchiv Angern: Rep. H Nr. 76, Nr. 444, Nr. 412.