Der Bergfried der Burg Angern war als zentraler Wehrbau der südlichen Turminsel konzipiert und bildete gemeinsam mit dem gegenüberliegenden Palas auf der Hauptinsel das Rückgrat der hochmittelalterlichen Gesamtanlage. Der vorliegende Befundbericht dokumentiert die erhaltene Substanz des Erdgeschosses, analysiert Materialität, Bauweise und Funktion und berücksichtigt dabei sowohl architektonische als auch archivalische Quellen. Im Fokus stehen das originale Bruchsteinmauerwerk, der bauzeitliche Lichtschlitz sowie der archivalisch belegte Abbruch des Turmoberbaus im Jahr 1735.

Befund F1: Bergfried – Bestand, Erschließung und bauzeitliche Bewertung

Befund F2: Aufgehendes Bruchsteinmauerwerk

Befund F3: Lichtschlitz in der Nordwand des Bergfrieds

Befund F4: Archivalisch belegter Turmverlust (Negativbefund)

Befund F5: Hocheingang des Bergfrieds (Negativbefund)

Befund F6: Zugang von der Turminsel zum Bergfried – Rekonstruktive Analyse

Befund F1: Bergfried – Bestand, Erschließung und bauzeitliche Bewertung

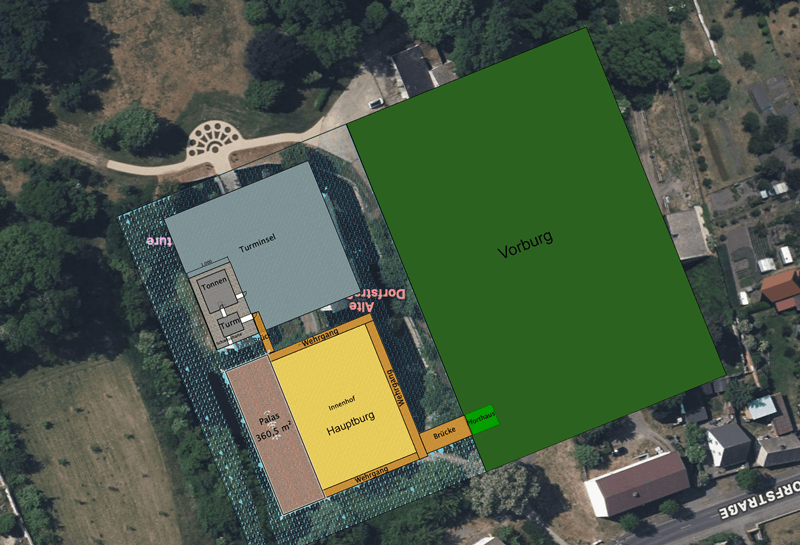

Einordnung in die Gesamtstruktur der Burganlage: Der Bergfried befindet sich an der nordöstlichen Ecke der Turminsel der Burg Angern, etwa 5 Meter südlich gegenüber dem östlich gelegenen Palas auf der Hauptinsel. Beide Gebäude liegen in identischer Ost-West-Flucht und weisen eine vergleichbare Breite auf. Diese parallele Anordnung deutet auf eine bewusste Planung innerhalb der hochmittelalterlichen Gesamtkonzeption der Burg hin: Während der Palas die administrative und repräsentative Funktion auf der Hauptinsel übernahm, markierte der Bergfried auf der Südinsel den zentralen Wehr- und Rückzugsbau. Die Fluchtbeziehung sowie die proportionale Korrespondenz zwischen beiden Baukörpern verdeutlichen die architektonische Ausgewogenheit des Gesamtgefüges. Die Turminsel war durch einen schmalen Graben vollständig von der Hauptinsel getrennt und besaß eigene Funktionsräume, darunter ein tonnengewölbtes Nebengebäude mit Brunnenanlage. Der Bergfried bildete den baulichen und funktionalen Schwerpunkt dieser südlichen Teilanlage, während der Palas die Nordhälfte dominierte. Die Lagebeziehung zwischen beiden Kernbauten unterstützt die These einer gleichzeitigen Entstehung um 1340 im Rahmen eines strategisch geplanten Dreiteilers: Hauptburg – Turminsel – Vorburg.

Baukörper und Mauerstruktur: Der quadratische Grundriss beträgt ca. 10 × 10 m, die Wandstärke im Erdgeschoss erreicht bis zu 2,20 m. Das aufgehende Mauerwerk besteht aus lagerhaft gesetztem Bruchstein, sichtbar auf der Außenansicht mit gleichmäßiger, ungestörter Struktur. Die verwendeten Materialien (Feldstein, Gneis, Granit) sowie das Mörtelbett entsprechen der hochmittelalterlichen Bauweise im norddeutschen Raum. Das Erdgeschoss ist vollständig erhalten, überdeckt von einem flach gespannten Tonnengewölbe mit einfachem, nicht gegliedertem Putzüberzug. Die Ausführung weist keinerlei Spuren barocker Überformung auf und ist funktional-statisch, nicht repräsentativ.

Zugang und Nutzung: Das Erdgeschoss des Bergfrieds war ebenerdig begehbar – über eine Türverbindung zum südlich angrenzenden, tonnengewölbten Nebengebäude, das als Versorgungsraum mit Brunnen funktionierte. Dieses Nebengebäude hatte seinerseits einen Zugang zum Innenhof der Südinsel. Somit war der Turm von innen zugänglich, jedoch nicht direkt von außen begehbar, was die Sicherheitsarchitektur der Anlage unterstreicht.

Funktionale Bewertung: Das Erdgeschoss diente primär als geschützter Rückzugs- und Lagerraum. Es war nicht zur aktiven Verteidigung ausgelegt. Es fehlt jede Form von Schießscharte oder sonstiger Verteidigungseinrichtung; der einzige Wanddurchbruch ist ein bauzeitlicher Lichtschlitz in der Nordwand (separat dokumentiert). Die Versorgung war über den unmittelbar benachbarten Brunnen gewährleistet.

Bauzeitliche Einordnung: Die formale Gestaltung, Materialität und bauliche Einbindung sprechen für eine Entstehung um 1340. Eine Quelle belegt die Abtragung des Turmoberbaus im Jahr 1735:

„Es war vordem ein großer Turm von 8 Etagen, […] Anno 1735 ist der Turm abgebrochen.“ (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 444)

Damit ist das heutige Erdgeschoss das einzige erhaltene Geschoss des ursprünglichen Baukörpers. Seine originale Struktur blieb durch die spätere barocke Überbauung unangetastet.

„[…] vier Keller und der alte Turm […] worinne zwar viel Zimmer erbauet, allenthalben aber derselbe … sehr baufällig […]“ Dorfchronik Angern (um 1672/1680)

Die Dorfchronik bestätigt, dass der alte Wehrturm und mehrere Keller bereits im 17. Jahrhundert noch existierten, jedoch in schlechtem baulichen Zustand waren. Das Zitat belegt den Bestand der mittelalterlichen Kernstruktur lange vor dem barocken Umbau und unterstreicht deren bauliche Relevanz in der Nachkriegszeit nach dem Dreißigjährigen Krieg.

„[…] ließ ich auch die in dem Turmgewölbe gehabten Sachen hervorbringen, welche in ungemein schlechten Stande angetroffen […]“ 6. Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 412

Dieses Zitat belegt den fortgesetzten funktionalen Gebrauch des Turmgewölbes bis mindestens in die 1730er Jahre – vermutlich als Lagerraum. Gleichzeitig wird der schlechte Zustand des Inventars beschrieben, was auf feuchte, ungeeignete Lagerbedingungen hindeutet.

Zusammenfassung: Das Bergfried-Erdgeschoss der Burg Angern stellt ein vollständig erhaltenes und funktional intaktes Beispiel hochmittelalterlicher Wehrarchitektur dar. Der ebenerdige Zugang über ein angrenzendes Nebengebäude mit eigenem Hofanschluss und der vollständige Verzicht auf außenliegende Öffnungen betonen die Konzeption als autarken, verteidigungsgeschützten Rückzugsraum. Der bauliche Erhaltungszustand, belegt durch Innen- und Außenaufnahmen, macht den Bergfried zu einem zentralen Dokument mittelalterlicher Burgstruktur in der Altmark.

Befund F2: Aufgehendes Bruchsteinmauerwerk

Lage und Kontext: Das untersuchte Mauerwerk bildet die aufgehenden Wandflächen des vollständig erhaltenen Erdgeschosses des Bergfrieds auf der Südinsel der Burg Angern. Es handelt sich um Außen- und Innenmauerabschnitte an der Nord-, West- und Ostseite des quadratischen Turms (ca. 10 × 10 m Grundfläche), die in den barocken Ostflügel des späteren Schlosses integriert wurden. Die Mauerstruktur ist sichtbar in den erhaltenen Kellerbereichen unterhalb des östlichen Schlossflügels.

Material und Ausführung: Das Mauerwerk besteht aus unregelmäßigem, großformatigem Bruchstein, überwiegend Granit, Gneis und lokalem Feldsteinmaterial, das ohne systematische Bossierung oder Werkspuren verbaut wurde. Die Steine sind trocken oder in dünnem, feinkörnigem Kalkmörtel gebettet, dessen helle, kalkreiche Matrix stellenweise mit Sand und Zuschlägen versetzt ist. Die Verarbeitung ist lagerhaft, mit vereinzelten Ausgleichsschichten aus kleinen Bruchstücken und Spaltkeilen. Fugenverlauf und Setzung sind unregelmäßig, jedoch handwerklich kontrolliert. Die Mauerstärke beträgt je nach Abschnitt zwischen 1,80 und 2,20 m, was dem hochmittelalterlichen Befundstandards für repräsentative Wehrbauten der norddeutschen Wasserburgen entspricht. Der untere Sockelbereich zeigt stellenweise stärkere Durchfeuchtungsspuren, insbesondere an der Nordostseite, jedoch keine Substanzverluste oder neuzeitliche Überformungen.

Bauzeitliche Einordnung: Die Materialwahl, die Technik des Mauerverbands, die Mörtelzusammensetzung sowie das Verhältnis von Wandstärke zu Geschosshöhe sprechen eindeutig für eine Entstehung im zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts. Dieser Befund deckt sich mit der überlieferten Erbauung der Burg unter magdeburgischer Herrschaft um 1340. Das Mauerwerk zeigt keinerlei Hinweise auf späteres Aufmauern, Einbrüche oder strukturverändernde Eingriffe. Die Homogenität spricht für eine geschlossene Baukampagne, die sich auf den gesamten Turmunterbau erstreckte.

Vergleichende Typologie: Die Ausführung entspricht den Befunden hochmittelalterlicher Bergfriede in der Altmark (vgl. Tangermünde, Lenzen, Kalbe), wobei insbesondere die Ausführung ohne Quadermauerwerk typisch für wasserumwehrte Burgen im Übergangsbereich zwischen Elbniederung und Colbitz-Letzlinger Heide ist. Die Kombination aus massiver Wandstärke, unbehauenem Feldstein und funktionaler Gliederung (inkl. Lichtschacht) verweist auf eine wehrarchitektonisch optimierte Ausführung mit hohem Schutzanspruch.

Erhaltungszustand und Bedeutung: Das Mauerwerk befindet sich in außergewöhnlich gutem Erhaltungszustand. Es ist weitgehend original, mit vollständiger Substanz im Erdgeschoss, ohne nachträgliche Vermauerungen oder Einbauten. Einzelne Verfugungsspuren und Putzreste könnten aus einer späteren Schutzmaßnahme stammen, verändern jedoch nicht die bauzeitliche Struktur. Die Wand ist statisch intakt, besitzt bauhistorisch dokumentarischen Wert und bietet ein herausragendes Beispiel für die Wehrarchitektur hochmittelalterlicher Wasserburgen in der Altmark.

Befund F3: Lichtschlitz in der Nordwand des Bergfrieds

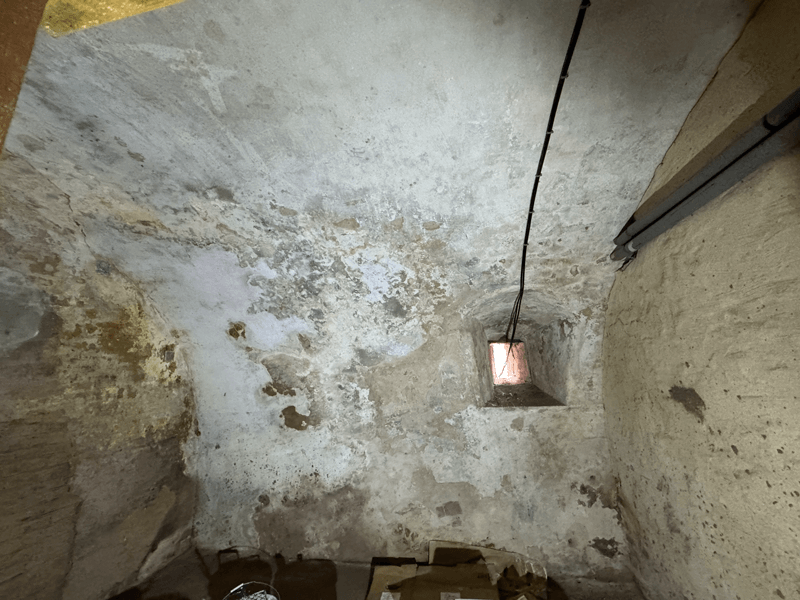

Lage und Kontext: Die Öffnung befindet sich in der Nordwand des Erdgeschosses des Bergfrieds auf der Südinsel der Burg Angern. Sie liegt in etwa 2,2 m Höhe über dem früheren Geländeniveau und ist Bestandteil eines geschlossenen, tonnengewölbten Raumes mit funktionaler Einbindung in die Wehrarchitektur der Burg. Innen wie außen ist die Öffnung vollständig erhalten und gut sichtbar. Außen öffnet sie sich direkt zur Wasserfläche des ehemaligen Burggrabens.

Innenansicht (Lichtschacht): Der Schacht ist tief eingeschnitten, mit konisch zulaufender Laibung und flachtonnig gewölbter Decke. Die Öffnung verjüngt sich stark zur Außenseite hin. Die untere Laibung besteht aus einer massiven, plan bearbeiteten Steinfläche ohne Durchtritt. Die Seitenwände und Decke sind mit originalem Kalkputz versehen, stellenweise mit altersbedingten Feuchteschäden, jedoch ohne bauliche Überformung. Die Führung von drei Elektroleitungen durch den Schacht ist sekundär und reversibel.

Außenansicht: Das aktuelle Foto zeigt die Außenöffnung des Lichtschlitzes deutlich sichtbar in der Bruchsteinmauer der Nordwand unterhalb des klassizistischen Putzbaus. Die Austrittsöffnung ist schmal, hochrechteckig und exakt mit der inneren Laibung fluchtend. Sie liegt oberhalb des heutigen Wasserspiegels und ist in den originalen mittelalterlichen Bruchsteinverband eingebunden. Es sind keine Anzeichen nachträglicher Erweiterung oder Einfassungen erkennbar. Der umgebende Mauerverband ist homogen, mit regelmäßig gesetztem Feldsteinmauerwerk in kalkreichem Mörtelbett, ohne spätere Ausbesserungen oder Brüche im Bereich des Schlitzes. Der Außenschnitt ist präzise und entspricht in Proportion und Position typologischen Lichtschlitzen hochmittelalterlicher Wehranlagen.

Funktion und Einordnung: Die Ausführung, Höhe, Breite und Lage der Öffnung belegen eindeutig die Funktion als bauzeitlicher Lichtschlitz, nicht als Schießscharte. Es fehlt jegliche Ausstattung für defensive Nutzung (wie asymmetrische Laibung, Durchtritt, Riegel). Stattdessen diente der Schacht der Belichtung und Belüftung des vollständig geschlossenen Wehrraumes, ohne die äußere Verteidigungslinie zu schwächen. Die Lage zur Nordseite hin ist strategisch sinnvoll, da direkte Angriffe von dieser Seite durch den vorgelagerten Wasserzugang unwahrscheinlich waren. Der Lichtschlitz ist Teil eines funktionalen Versorgungskonzepts des Erdgeschosses.

Datierung: Die bauliche Einbindung, Mauertechnik, Putzstruktur und die Typologie der Öffnung sprechen mit hoher Sicherheit für eine Entstehung zeitgleich mit dem Bergfried um 1340. Die vollständige Erhaltung von Innen- und Außenschacht macht den Befund besonders aussagekräftig.

Zusammenfassung: Der Lichtschlitz in der Nordwand des Bergfried-Erdgeschosses stellt ein bauzeitliches, original erhaltenes Bauelement dar. Er diente ausschließlich der Licht- und Luftzufuhr eines strategisch geschützten Verteidigungsraumes und ist ein typologisches Beispiel hochmittelalterlicher Lichtführung innerhalb geschlossener Wehrarchitektur. Die Kombination aus vollständig erhaltener Innen- und Außenausbildung, unverändertem Mauerverbund und funktionsgerechter Ausrichtung macht den Befund bauhistorisch besonders bedeutsam.

Befund F4: Archivalisch belegter Turmverlust (Negativbefund)

Archivalischer Negativbefund (mit bauhistorischem Sekundärwert): Der vollständige Turmaufbau des Bergfrieds auf der Turminsel von Angern ist heute nicht mehr erhalten. Ein Abgleich mit archivalischen Quellen, insbesondere dem Gutsarchiv Angern (Rep. H Nr. 444), belegt jedoch eindeutig, dass es sich ehemals um einen achtgeschossigen Wehrturm handelte. In einer handschriftlichen Überlieferung heißt es:

„Es war vordem ein großer Turm von 8 Etagen, wo in dem 30jährigen Krieg sich viele fremde Örter hin salviret […]“

„Anno 1735 ist der Turm abgebrochen.“ (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 444)

Diese Quelle dokumentiert zweifelsfrei sowohl die ursprüngliche Höhenentwicklung des Turmes als auch den Zeitpunkt seines systematischen Rückbaus. Der Abbruch erfolgte offenbar infolge von Kriegszerstörungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Überfall durch das Holksche Regiment im Dreißigjährigen Krieg. Die Überlieferung nennt explizit das Auffinden menschlicher Überreste und militärischer Objekte im Bereich des heutigen Lustgartens – ehemals ein Bruchgelände im südlichen Burgareal –, was auf intensive Gefechte schließen lässt.

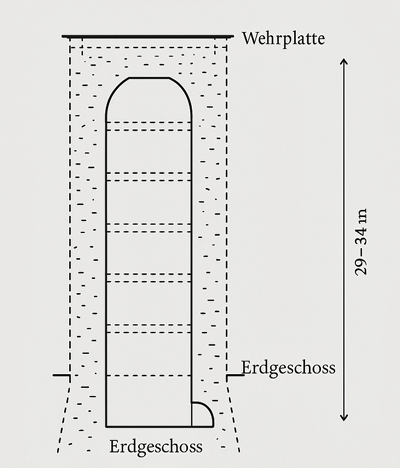

Rekonstruktive Auswertung: Basierend auf der überlieferten Etagenanzahl (acht) und typischen hochmittelalterlichen Proportionen lassen sich die ehemaligen Dimensionen des Turmes annähernd rekonstruieren. Unter Zugrundelegung von etwa 3,5 – 4,0 Metern pro Geschoss (inkl. Deckenaufbau) ergibt sich eine rekonstruierte Gesamthöhe von ca. 29 bis 34 Metern. Damit entspricht der Bergfried von Angern in seiner ursprünglichen Ausdehnung vergleichbaren Anlagen der Region wie z. B. Tangermünde, Ziesar oder Lenzen.

Erhaltungszustand: Das Erdgeschoss des Turmes ist vollständig erhalten und heute in den barocken Ostflügel des Schlosses integriert. Es umfasst das gewölbte Untergeschoss aus massivem Bruchstein mit einer Raumhöhe von ca. 3 Metern sowie eine originale Lichtöffnung in der Nordwand. Weitere Baureste der Obergeschosse sind nicht nachweisbar. Es handelt sich somit um einen klassischen Negativbefund hinsichtlich der aufgehenden Geschosse, jedoch mit substanziellem bauhistorischen Wert für das erhaltene Sockelgeschoss.

Befund F5: Hocheingang des Bergfrieds (Negativbefund)

Befundlage und Fragestellung: Im erhaltenen Erdgeschoss des Bergfrieds der Burg Angern ist kein baulicher Zugang zu einem darüberliegenden Geschoss nachweisbar. Das massive, tonnengewölbte Untergeschoss weist weder eine innere Treppe noch einen Mauerdurchbruch auf, der auf eine vertikale Erschließung nach oben hinweisen würde. Die Frage nach der ursprünglichen Zugangssituation in die oberen Turmgeschosse stellt sich daher mit hoher Relevanz für die bauhistorische und funktionale Interpretation des Gebäudes.

Baubefund

- Das Erdgeschoss des Bergfrieds ist vollständig erhalten. Es handelt sich um einen etwa 10 × 10 Meter großen Raum mit Tonnengewölbe, Mauerstärken von über 2,5 Metern und einem Lichtschacht in der Westwand.

- Kein baulicher Durchstieg in ein Obergeschoss vorhanden.

- Keine Spuren einer Mauertreppe, Wendeltreppe oder Durchbruchöffnung in der Gewölbezone.

- Das Mauerwerk ist in allen relevanten Wandabschnitten homogen, ohne Anzeichen nachträglicher Umbauten, Einbrüche oder Reparaturzonen. Auch im Gewölbescheitel sind keinerlei Spuren einer nachträglichen Schließung eines möglichen Treppenschachts feststellbar.

- Zugang zum Erdgeschoss ausschließlich über einen anschließenden, gewölbten Raum auf der Turminsel; dessen Türöffnung in der Nordwand des Nebengebäudes ist nachweisbar.

Diese Befundlage stellt einen eindeutigen Negativbefund hinsichtlich einer vertikalen Erschließung im Inneren des Turms dar. Der Ausschluss eines inneren Durchstiegs erzwingt die Annahme eines externen Zugangs zu den oberen Geschossen, da die Nutzung eines achtgeschossigen Turmes andernfalls nicht möglich gewesen wäre.

Typologische Vergleichsdaten

- Hochmittelalterliche Bergfriede im mitteldeutschen Raum weisen typischerweise einen Hocheingang im ersten Obergeschoss auf (z. B. Tangermünde, Lenzen, Ziesar).

- Erdgeschosse dienten regelmäßig als Lager- oder Schutzräume und waren nicht primär erschlossen.

- Hocheingänge waren üblicherweise seitlich gedeckt und über abnehmbare Holzbrücken oder Leitern zugänglich.

Funktionale Argumentation

- Der Bergfried diente als Reduit im Verteidigungsfall.

- Ein ebenerdiger, offener Zugang hätte diese Funktion untergraben.

- Die bauliche Fluchtlinie zwischen Palas und Turm, sowie die Brücke von der Hauptburg zur Westseite des Turms legen nahe, dass sich der Zugang im ersten Obergeschoss befand.

- Das Nebengebäude an der Ostseite des Bergfrieds besitzt eine Türöffnung zum Erdgeschoss, jedoch keinen Zugang nach oben.

Interpretation und Bewertung: Auf Grundlage der Negativbefunde im Erdgeschoss, der regionaltypischen Bauweise vergleichbarer Türme und der funktionalen Anforderungen an einen Wehrturm ist die Existenz eines Hocheingangs im ersten Obergeschoss als bauhistorisch gesichert rekonstruierbar zu bewerten. Diese Annahme stützt sich nicht auf spekulative Elemente, sondern ergibt sich zwingend aus dem Widerspruch zwischen fehlender vertikaler Erschließung und der dokumentierten Mehrgeschossigkeit des Turms. Dabei lassen sich folgende hypothetische Zugangslösungen differenzieren:

- Ostseite: durch den angrenzenden Wassergraben ohne direkte Anbindung ausgeschlossen.

- Südseite: Zugang vom benachbarten Nebengebäude (1. Etage) denkbar, aber baulich nicht belegt.

- Nordseite: Brücke vom Wehrgang der Hauptburg konstruktiv möglich (Distanz ca. 5 m), jedoch ohne bauliche Anker, Lager- oder Mörtelspuren.

- Westseite: Zugang vom Innenhof der Turminsel topografisch denkbar, z. B. über einen Steg über den Graben zum Wehrgang der Ringmauer der Hauptburg oder eine hölzerne Außentreppe oder eine abnehmbare Leiter zum ersten Obergeschoss. Auch hier fehlt ein baulicher Nachweis.

Insgesamt ergibt sich eine klar rekonstruierbare Zugangssituation über einen Hocheingang im ersten Obergeschoss unter Verwendung externer Konstruktionen (Brücke, Treppe, Leiter). Auf Grundlage der Negativbefunde im Erdgeschoss, der regionaltypischen Bauweise vergleichbarer Türme und der funktionalen Anforderungen an einen Wehrturm ist die Existenz eines Hocheingangs im ersten Obergeschoss als bauhistorisch gesichert rekonstruierbar zu bewerten. Diese Annahme stützt sich nicht auf spekulative Elemente, sondern ergibt sich zwingend aus dem Widerspruch zwischen fehlender vertikaler Erschließung und der dokumentierten Mehrgeschossigkeit des Turms.Der Zugang zum ersten Obergeschoss erfolgte mit hoher Wahrscheinlichkeit über eine Brückenkonstruktion von der Hauptburginsel aus. Diese Lösung entsprach dem Sicherheitsbedürfnis der Erbauer und der typischen Zugangssituation hochmittelalterlicher Bergfriede.

Befund F6: Zugang von der Turminsel zum Bergfried – Rekonstruktive Analyse

Im Zusammenhang mit der funktionalen Einbindung des Bergfrieds und des benachbarten tonnengewölbten Nebengebäudes (siehe auch Befund G3) ergibt sich eine plausible Erschließungslösung über die Turminsel. Sollte der Zugang zum ersten Obergeschoss des Bergfrieds über das benachbarte Nebengebäude erfolgt sein, so muss eine ebenerdige Verbindung zwischen der Hauptburginsel und der Turminsel bestanden haben. Diese Verbindung wäre durch eine ebenerdige Brücke gewährleistet worden, die vom südlichen Rand der Hauptburginsel zur Nordseite der Turminsel führte und den Graben überspannt. Die Brücke hätte unmittelbar in den Innenhof der Turminsel geführt und dort sowohl das Erdgeschoss des Nebengebäudes als auch dessen Erschließungszone zugänglich gemacht.

Eine innere Treppe im Nebengebäude hätte sodann den Zugang zur 1. Etage ermöglicht, von wo aus der Bergfried über eine bauliche Verbindung betreten werden konnte. Diese hypothetische Abfolge – Hauptinsel → Brücke → Turminsel → Nebengebäude EG → interne Treppe → Nebengebäude OG → Bergfried 1. OG – stellt unter Berücksichtigung der topografischen Randbedingungen das einzige logisch konsistente Erschließungsszenario dar, wenngleich bisher keine baulichen Spuren dieser Treppe erhalten sind. Im heutigen Zustand führt eine neuzeitliche hölzerne Treppe vom Erdgeschoss des tonnengewölbten Nebengebäudes zur ersten Etage des darüberliegenden, nicht mehr original erhaltenen Obergeschosses des Nebengebäudes. Diese Treppe ist nicht bauzeitlich, wurde jedoch an jener Stelle eingefügt, an der möglicherweise auch im Mittelalter ein vertikaler Zugang bestand.

Möglicher ebenerdiger Eingang von der Turminsel zum Nebengebäude des Bergfrieds

Zugemauerter Zugang zwischen Bergfried und Nebengebäude: Ein in der westlichen Wand des Nebengebäudes zum Bergfried erhaltener, heute vermauerter Wanddurchbruch mit gedrücktem Segmentbogen weist typische Merkmale einer ehemaligen Türöffnung auf. Die tief eingeschnittene Laibung, die Mauerstärke und das Fehlen jeglicher Fensterarchitektur deuten auf eine ehemals funktionale Durchgangssituation hin. Der Sockelbereich der Rückwand besteht aus einem opus mixtum-Verband, also einer unregelmäßigen Mischtechnik aus Feldsteinen und eingelagerten Ziegelfragmenten. Diese Technik ist typisch für funktionale Wandpartien des 17. Jahrhunderts. Der Türrahmen ist vollständig erhalten, die Wölbung folgt dem Typus einfacher Funktionsportale. Die Lage spricht dafür, dass es sich um den ebenerdigen Zugang zwischen der Turminsel und dem Erdgeschoss des Nebengebäudes zum Bergfried handelt. Dieser Befund stützt die These einer geschlossenen funktionalen Einheit der südlichen Turminsel mit autarker Versorgung und verteidigungsstrategisch kontrolliertem Zugang zum Turmkörper.

Zusammenfassung: Die Erschließung der Obergeschosse des Bergfrieds ist archäologisch nicht fassbar. Der Negativbefund spricht gegen eine interne vertikale Verbindung. Externe Zugänge müssen hypothetisch rekonstruiert werden, bleiben jedoch spekulativ. Der Befund dokumentiert somit eine strategische, geschlossene Sockelzone mit funktional abgetrennten oberen Geschossen, deren Erschließung durch externe Anbauten oder temporäre Zugangshilfen erfolgt sein könnte.