Das Rittergut Angern: Kontinuität, Wandel und Enteignung eines schulenburgischen Familienbesitzes. Das Rittergut Angern in der Altmark, einem Teil des heutigen Sachsen-Anhalt, zählt zu den ältesten (fast) durchgehend von einer Familie bewirtschafteten Rittergütern Deutschlands. Es befindet sich seit 1448 im Besitz der Familie von der Schulenburg, einem weit verzweigten brandenburgisch-preußischen Adelsgeschlecht, das nicht nur durch militärische und politische Ämter hervortrat, sondern auch durch seine standesherrliche Besitzkultur. Über Jahrhunderte hinweg spiegelte sich in der Geschichte des Ritterguts die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung des deutschen Adels. Das Gut wurde im 18. Jahrhundert durch den sardinischen General Christoph Daniel von der Schulenburg zu einem Fideikommiss erhoben – einer juristischen Form, die den ungeteilten Erhalt des Familienbesitzes sichern sollte. Die Geschichte Angerns steht exemplarisch für adelige Herrschaftsstrukturen, deren Auflösung im 20. Jahrhundert mit der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone ihr jähes Ende fand.

Frühzeit und feudale Grundlagen

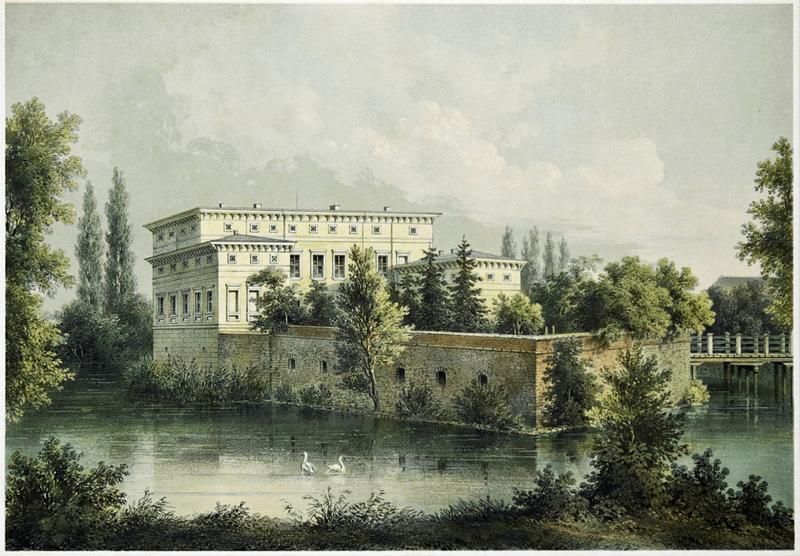

Die ersten Hinweise auf eine befestigte Anlage in Angern stammen aus dem Jahr 1341, als Erzbischof Otto von Magdeburg eine Wasserburg mit doppeltem Insel- und Grabencharakter errichten ließ. Diese sogenannte Niederungsburg diente zur Kontrolle der Elbniederung und markierte zugleich einen bedeutenden Herrschaftsmittelpunkt im Grenzraum zwischen dem Erzbistum Magdeburg und der Mark Brandenburg.

Im Laufe des 14. Jahrhunderts wechselte die Burg mehrfach den Besitzer, bis sie 1424 durch die Brüder Bernhard (IV) und Werner (VIII) von der Schulenburg als Pfandbesitz vom Magdeburger Erzbistum übernommen wurde. 1448 erhielten sie die Anlage durch Lehnbrief „zu rechten männlichen Lehen“, wodurch Angern zur Stammburg einer neuen Linie des Hauses Schulenburg wurde. In dieser Zeit entwickelte sich eine spezifisch feudalrechtliche Besitzstruktur, bei der mehrere Zweige der Familie unterschiedliche Anteile am Besitz hielten: der ältere Zweig übernahm das Rittergut „Vergunst“, der mittlere den sogenannten „Alten Hof“ neben der Kirche und der jüngere den eigentlichen „Burghof“.

Durch Kauf, Erbgang und zum Teil Konkurs entwickelte sich im 16. und 17. Jahrhundert eine zunehmende Zentralisierung. Der aus dem Rittergut hervorgegangene Gesamtbesitz wurde durch Christoph Daniel von der Schulenburg, General der sardinischen Armee, konsolidiert. Ab 1738 vereinigte er alle Anteile durch Ankauf zu einem geschlossenen Rittergut und schuf damit die Voraussetzung für die spätere Stiftung als Fideikommiss.

Stich des Schlosses in Angern von Duncker um 1845

Der Aufbau des Fideikommisses und die Institutionalisierung des Familienguts

Mit dem Testament vom 4. September 1762 errichtete General Christoph Daniel von der Schulenburg, kaiserlicher und königlich-sardinischer General der Infanterie, das Rittergut Angern als Fideikommiss. Damit überführte er den zuvor aus mehreren Gutsanteilen zusammengekauften Besitz in eine erbrechtlich gebundene Familieninstitution, die auf Generationen hin den Erhalt des Familienvermögens sichern sollte.

Die Errichtung eines Fideikommisses war im 18. Jahrhundert eine bewährte Form der Vermögensbindung innerhalb des Adels, um die Erbteilung und Zersplitterung größerer Güter zu verhindern. Es bedeutete zugleich eine starke rechtliche, soziale und wirtschaftliche Verpflichtung des jeweiligen Erben: Er wurde Majoratsherr und war nicht nur Eigentümer, sondern auch Verwalter des Familienbesitzes.

Christoph Daniel legte in seiner Sukzessionsordnung fest, dass das Rittergut Angern stets an den jeweils ältesten Sohn des letzten Besitzers übergehen sollte. Ein Kodizill vom 12. August 1763 bestimmte schließlich seinen Neffen Alexander Friedrich Christoph von der Schulenburg zum ersten offiziellen Fideikommissherrn. Damit war die sogenannte Linie „Haus Angern“ innerhalb der Familie gegründet. Alexander Friedrich Christoph wurde 1753 in den Grafenstand erhoben und kehrte nach dem Ende seiner militärischen Laufbahn in kaiserlichen Diensten nach Angern zurück.

Das Fideikommiss bestand in dieser Form über vier Sukzessionsfälle, also von Vater auf ältesten Sohn, bis zum Jahr 1921, als es auf Graf Sigurd-Wilhelm von der Schulenburg überging. Ein brisanter Moment stellte sich ein, als Sigurd-Wilhelm beabsichtigte, eine bürgerliche Frau zu heiraten – nach §24 der Stiftungsurkunde war jedoch eine adlige Heirat Pflicht. Um den Verlust des Fideikommisses zu verhindern, wurde am 15. Juni 1921 ein sogenannter Familienschluss geschlossen, der diese Regel aufhob. Dieser Beschluss wurde vom „Amt zur Auflösung der Familienfideikommisse“ in Naumburg bestätigt, wodurch die Heirat und der Erhalt des Guts möglich wurden. Bis zur gesetzlichen Auflösung der Fideikommisse durch das Gesetz vom 6. Juli 1938, in Kraft ab dem 1. Januar 1939, blieb das Gut Angern im Rahmen dieser Rechtsform bestehen. Mit der NS-Gesetzgebung verlor das Fideikommiss seinen Status als gebundenes Familienvermögen. Die wirtschaftliche Einheit des Guts blieb jedoch formal erhalten und wurde weiterhin durch die Familie bewirtschaftet.

Der Übergang vom feudalen Lehngut zum modernen Gutsbetrieb mit rationalisierter Wirtschaftsweise, von der aristokratischen Verwaltung zum bürgerlich geprägten Rechtsrahmen, zeigt sich exemplarisch in der Geschichte des Ritterguts Angern. Besonders auffällig ist dabei die Fähigkeit der Familie von der Schulenburg, sich innerhalb wechselnder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen immer wieder zu konsolidieren – sei es durch militärische Karrieren, familiäre Strategien oder durch rechtlich geschickte Reaktionen auf strukturelle Krisen.

Wirtschaftliche und soziale Strukturen des Ritterguts Angern

Das wirtschaftliche Rückgrat des Ritterguts Angern bildete über Jahrhunderte hinweg eine Mischung aus Gutswirtschaft, Pachtbetrieb und Forstwirtschaft. In seiner größten Ausdehnung um 1929 umfasste das Fideikommiss Angern rund 1663 Hektar, davon 870 Hektar Forst und rund 793 Hektar landwirtschaftlich nutzbare Fläche.

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen wurden teils im Eigenbetrieb, teils über Verpachtung bewirtschaftet. Besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte sich zunehmend eine arbeitsteilig organisierte Landwirtschaft durch, wie sie im preußischen Osten typisch war: Tagelöhner, Gesinde, Kossaten und freie Bauern übernahmen fest definierte Dienste für das Gut, besonders zur Erntezeit. Die Dienstpflichten waren detailliert geregelt: Kossaten etwa mussten in der Roggenernte bis zu drei Tage pro Woche Handdienste leisten, darunter Mähen, Harken und Binden. Dafür erhielten sie zwei warme Mahlzeiten täglich sowie eine Bierration. Die freien Bauern hatten 24 Handdiensttage jährlich zu leisten, waren aber an bestimmten Tagen zur Arbeit auf dem Gut verpflichtet und wurden an diesen auch verpflegt. In der kalten Jahreszeit lag der Schwerpunkt auf der Instandhaltung der Lehmwände und Zäune sowie dem Holzschlag. Die um 1677 neu errichtete Scheune auf der „Vergunst“ wurde gemeinschaftlich von Handwerkern, Tagelöhnern und Gutsarbeitern errichtet. Selbst Müller und Pfarrknechte wurden zur Mitarbeit herangezogen, was ein eindrucksvolles Bild vom sozialen Gefüge auf einem Gut dieser Größenordnung liefert.

Der Gutshof selbst war funktional gegliedert: Ein Wirtschaftsgebäude für Milchküche, Waschküche und Knechtstube, ein Brauhaus, Ochsen-, Rinder- und Pferdeställe, eine Schäferei für über 1800 Schafe sowie ein Maschinenschuppen und ein Kühlhaus bildeten die infrastrukturelle Basis. Die große Bedeutung der Viehzucht – insbesondere der Schafhaltung – spiegelt sich auch in der Architektur wider: So wurde der monumentale Schafstall (die Überreste wurden in 2024 abgerissen) als eigenständiger Baukomplex errichtet und von Arbeiterhäusern flankiert.

Die landwirtschaftliche Produktion umfasste neben den klassischen Getreidesorten Roggen, Gerste, Hafer auch Erbsen, Bohnen, Buchweizen, Lein und Hopfen. Ein Obstgarten wurde im 17. Jahrhundert neu angelegt. Damit entsprach die Produktion in Angern dem für die Dreifelderwirtschaft typischen Mischsystem und deckte zugleich die Eigenversorgung der herrschaftlichen Haushalte ab.

Die soziale Organisation des Guts reflektierte die ständische Ordnung der Zeit. Die Herren selbst waren durch militärische, diplomatische und administrative Karrieren vielfach in die preußische und kaiserliche Politik eingebunden. Der Betrieb wurde daher meist durch Gutsinspektoren oder Amtmänner geführt, die auf dem Gelände wohnten. In Zeiten familiärer Minderjährigkeit, wie etwa beim Übergang des Guts auf den jungen Edo von der Schulenburg im Jahr 1821, übernahmen Vormünder und Rentbeamte die Verwaltung.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts modernisierte sich der Betrieb weiter: 1898 wurde das Gut an die Firma Friedrich Loß & Co. verpachtet, die auch eine Zuckerfabrik betrieb. Dies deutet auf eine beginnende Agrarindustrialisierung hin. Eine Telefonleitung wurde verlegt, ein Kühlhaus errichtet, Maschinen eingeführt – Ausdruck einer rationalisierten Agrarwirtschaft im wilhelminischen Zeitalter.

Das Rittergut Angern war somit nicht nur ein Repräsentationsort adliger Lebensweise, sondern auch ein ökonomisch hoch differenzierter Betrieb mit eigenem Arbeitsrecht, Ernährungsregeln, Infrastruktur und Hierarchie. Es stellte in seiner Funktionsweise einen kleinen Kosmos des deutschen Gutsherrensystems dar, dessen soziale und wirtschaftliche Verfasstheit bis zur Bodenreform von 1945/46 nahezu ununterbrochen Bestand hatte.

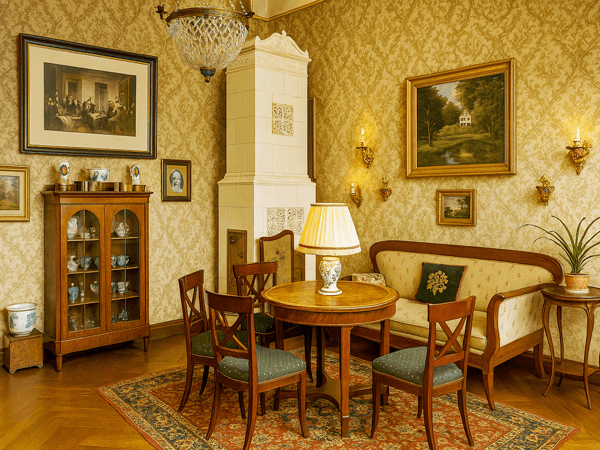

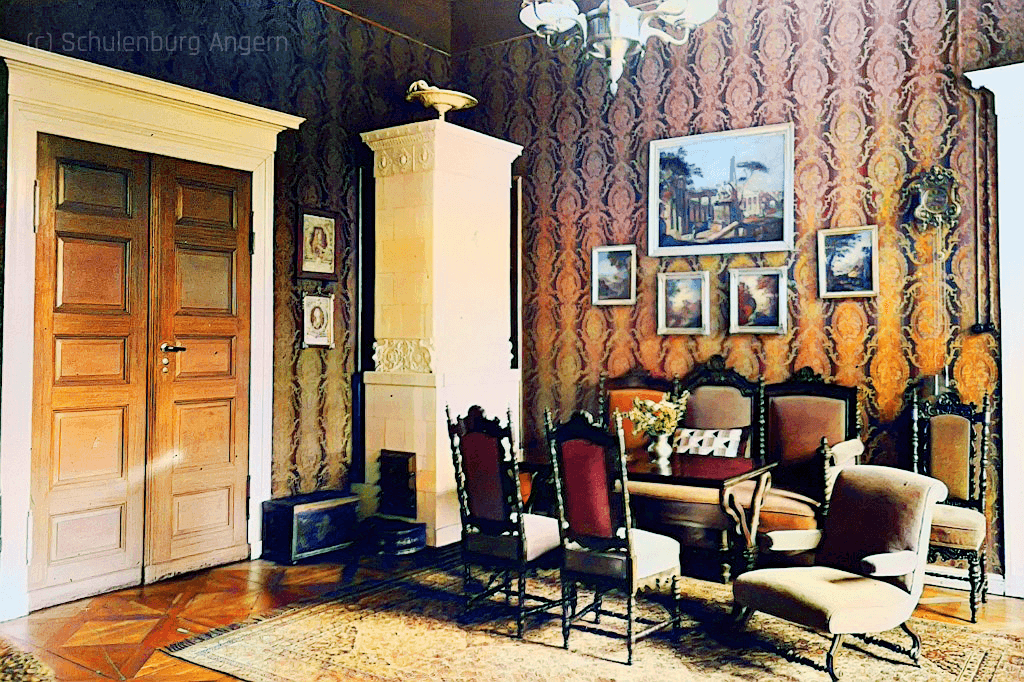

Architektur und Ausstattung des Ritterguts Angern

Die bauliche Entwicklung des Ritterguts Angern ist ein Spiegel adliger Repräsentationskultur und wirtschaftlicher Selbstvergewisserung. Die heutigen Bauten gehen wesentlich auf den Spätbarock des 18. Jahrhunderts zurück, als der General der Infanterie Christoph Daniel von der Schulenburg nach dem Erwerb der Gesamtanlage ab 1738 den Neuaufbau veranlasste. Der Bau wurde auf einer der beiden künstlichen Inseln innerhalb des alten Wassergrabens errichtet, wobei das Erdgeschoss des früheren Wehrturms integriert wurde. Der Neubau erfolgte nach Plänen des Magdeburger Landbaumeisters Friedrich August Fiedler (†1756). Fiedler war am 20. März 1726 als Nachfolger des Landbaumeisters Carl Nuglisch zum Landbaumeister im Herzogtum Magdeburg ernannt worden. Es entstand eine barocke Dreiflügelanlage mit einem zweigeschossigen Hauptflügel und eingeschossigen Seitenflügeln, die einen hufeisenförmigen Ehrenhof bildeten. Als Baumaterialien dienten Fachwerk, Ziegel und ein hohes Ziegelwalmdach. Die Gestaltung entsprach dem spätbarocken Landhausstil mit einer deutlichen Orientierung an höfischen Vorbildern. Die Bauausführung übernahm der Rathenower Baumeister Jaeckel, später ersetzt durch den Maurermeister Böse, nachdem es zu erheblichen Mängeln bei der Bauausführung und Abrechnung kam.

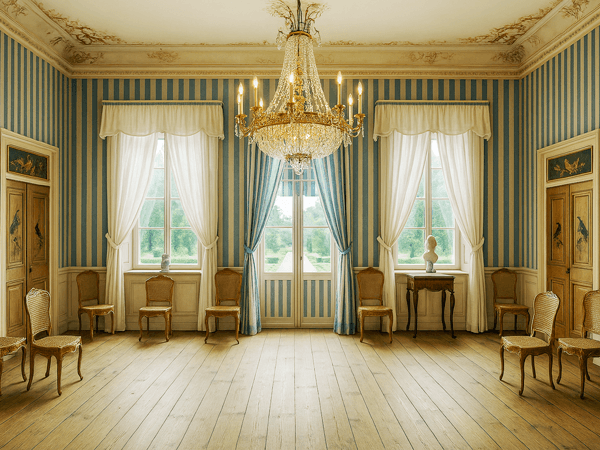

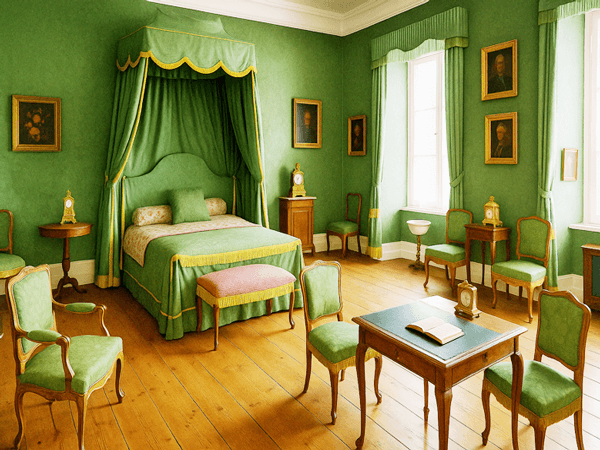

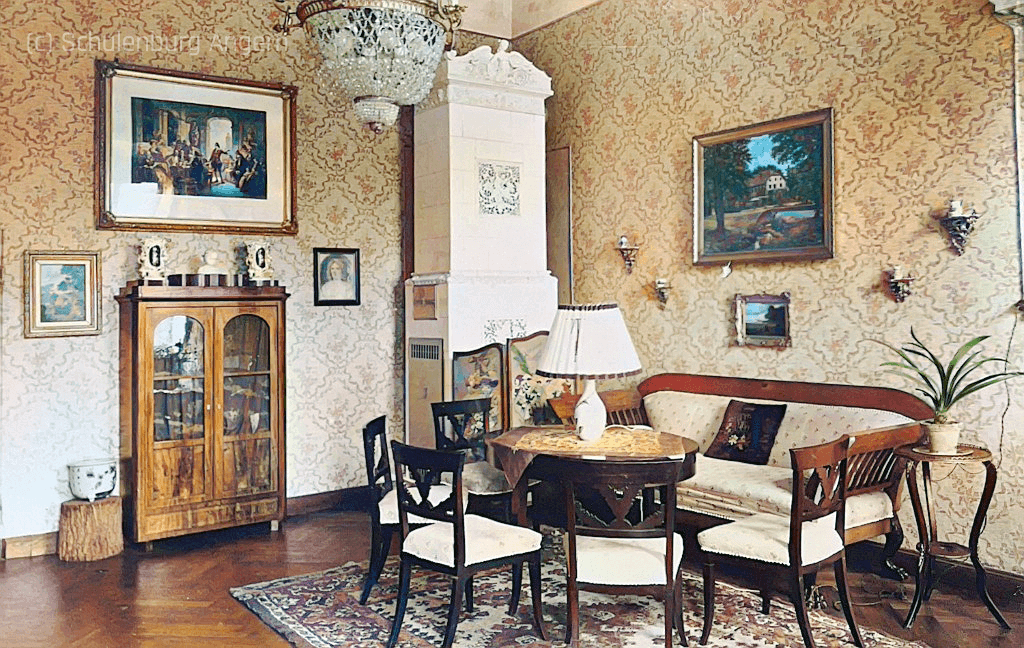

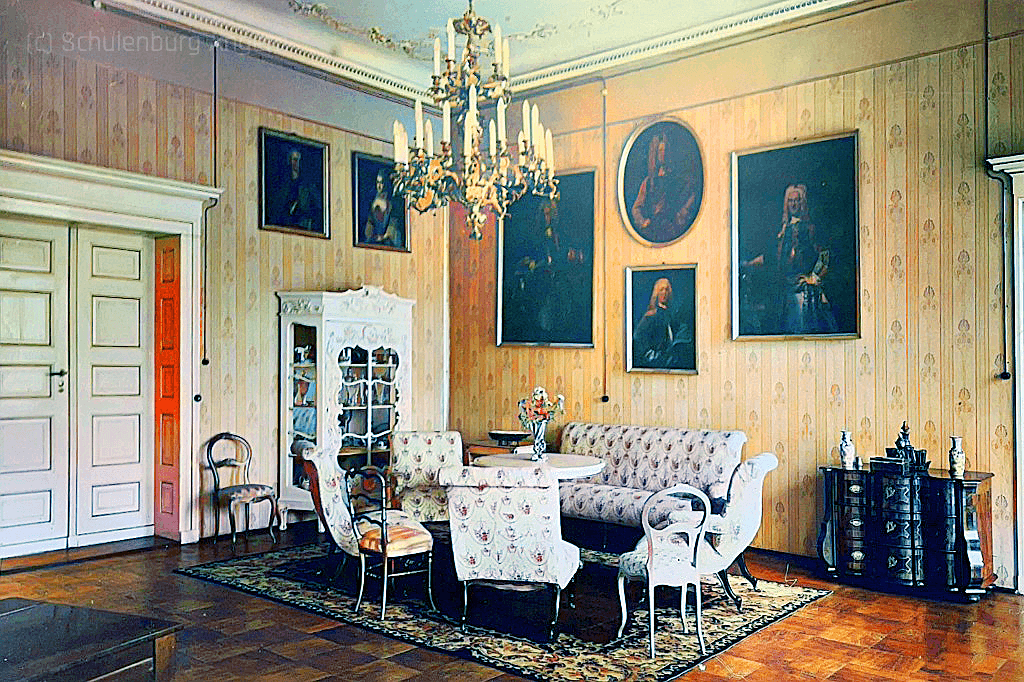

Innenarchitektonisch war das Herrenhaus stark vom Rokoko geprägt. Eine durchgehende Enfilade verband die repräsentativen Räume entlang der Gartenseite. Ein Inventar von 1752 beschreibt eindrucksvoll die Innenausstattung. Besonders hervorzuheben ist der Gartensaal, der mit 18 Bahnen gestreifter Leinwand bespannt war. Über den Türen befanden sich dekorative Gemälde mit chinesischem Geflügel, auf den Kaminen standen kleine Statuetten, darunter Jagdfiguren und Vögel. Die Räume waren mit speziell angefertigten Gardinen, Spiegeln und Möbeln ausgestattet – ein Gesamtkunstwerk adliger Wohnkultur im Übergang vom Spätbarock zum Rokoko.

Neben dem Wohnbereich fanden sich funktionale Räume wie Speisezimmer, Gerichtsstube und Archivzimmer. Die Polterkammer diente zugleich als Bibliothek und Waffenarsenal. Die Ausstattung reichte von einer „Haubitze zu Grenaden“ über Perlmutt- und Elfenbeinintarsierte Musketen bis zu orientalischen Säbeln und kunstvoll gearbeiteten Sätteln. Diese Sammlung spiegelte den militärischen Hintergrund und das internationale Beziehungsgeflecht des Stifters wider.

Die klassizistische Überformung des Hauses erfolgte in der Mitte des 19. Jahrhunderts, möglicherweise inspiriert durch den Architekten Ludwig Persius und den römischen Villenstil. Die ursprüngliche barocke Fassade wurde mit einem flach geneigten Dach, klassizistischen Gesimsen, Eisenguss-Rosetten und einem zentralen Mittelrisalit überformt. Eine doppelläufige Freitreppe mit Geländer aus Eisenguss verband das Haus mit dem englischen Landschaftspark.

Trotz aller baulichen Veränderungen blieb die Raumstruktur erhalten. Neue Salons, eine Bibliothek und modernisierte Wohnbereiche ersetzten die vormals stark funktional gegliederten Einheiten. Die Ahnenporträts im Gartensaal – darunter Christoph Daniel und Johann Matthias von der Schulenburg – demonstrierten bewusst den dynastischen Anspruch der Familie.

Enteignung, DDR-Zeit und Rückführung nach 1990

Die letzte große Zäsur in der Geschichte des Ritterguts Angern setzte mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Am 13. April 1945 wurde Angern zunächst von amerikanischen Truppen besetzt, die das Herrenhaus als Lazarett für verwundete deutsche Kriegsgefangene nutzten. Nur wenige Monate später, am 11. September 1945, übernahmen die sowjetischen Besatzungstruppen das Gebiet – ein Wendepunkt für den gesamten Gutsbesitz der Familie von der Schulenburg.

Im Zuge der Bodenreform in der SBZ (Sowjetische Besatzungszone) wurde das Rittergut Angern entschädigungslos enteignet. Der damalige Besitzer, Graf Sigurd-Wilhelm von der Schulenburg, erhielt am 29. Dezember 1945 eine schriftliche Ausweisungsverfügung. Am 4. Januar 1946 musste er mit seiner Familie das Gut verlassen – nach 498 Jahren ununterbrochener Besitzgeschichte. Die landwirtschaftlichen Flächen des Guts wurden unter Neubauern aufgeteilt; 641 Hektar Ackerland und Wiesen wurden vergeben, die rund 870 Hektar umfassenden Forstflächen verstaatlicht. Diese gingen zunächst an das Land Sachsen-Anhalt und später, nach 1990, in das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland über. Zahlreiche Wirtschaftsgebäude, Stallungen und das Herrenhaus wurden in der Folge zweckentfremdet genutzt oder dem Verfall preisgegeben.

Ab 1949 diente das Gut als landwirtschaftliche Fachschule und ab den 1960er Jahren als Betriebsberufsschule für Meliorationsbau. In den Seitenflügeln wurden Flüchtlinge und Umsiedler untergebracht, während im Haupthaus auch Schulräume, das Gemeindebüro und ein Internat eingerichtet wurden. Damit wurde das Schloss Angern zu einem typischen Beispiel der funktionalen Nachnutzung von Herrenhäusern in der DDR. Zugleich wurde der historische Besitz weitgehend aufgelöst: Bereits im Januar 1946 wurde ein Großteil der Einrichtung – darunter zahlreiche Möbelstücke aus dem Gartensaal und Originalmöbel Christoph Daniels – in mehreren Pferdewagenladungen abtransportiert. Ziel war die Kreiskommandantur in Wolmirstedt; viele Gegenstände wurden später vermutlich in die Sowjetunion verbracht. Weitere Kulturgüter wie Ölgemälde, Bibliotheksbestände und das Gutsarchiv wurden durch eine Kulturbergungskommission gesichert und in staatliche Sammlungen überführt – etwa in die Moritzburg Halle oder die Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt.

Erst nach der deutschen Wiedervereinigung kam es zu einer schrittweisen Rückführung: Ab 1998 konnte Alexander Friedrich Christoph Graf von der Schulenburg (*1968), Enkel des letzten Besitzers, mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sowie des Landes Sachsen-Anhalt das Burggelände mit Schloss, Park und Wirtschaftsflächen wieder erwerben.

Die Forstflächen – rund 855 Hektar – wurden nach Inkrafttreten der Flächenerwerbsverordnung 1995 von der BVVG (Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH) angeboten und konnten von der Familie zurückgekauft werden, teils gegen erheblichen finanziellen Aufwand. Das Schloss selbst war über sechs Jahre unbewohnt und vom Hausschwamm befallen – der bauliche Zustand war dramatisch.

In den folgenden Jahren gelang es, das Gebäude denkmalgerecht zu sanieren. Die Dächer der Seitenflügel wurden erneuert, Fenster rekonstruiert, barocke Stuckdecken wiederhergestellt, moderne Wohnungen eingebaut und der Landschaftspark mit Hilfe der v. Hickeldey-Stiftung sowie der Stiftung Preußisches Kulturerbe neu angelegt. Die Restitution der Kulturgüter – darunter Originalmöbel, Archivgut und Bibliotheksbestände – wurde durch Landesämter für offene Vermögensfragen abgeschlossen und ermöglicht heute eine weitgehende Wiederherstellung des historischen Ensembles.

Damit ist Angern eines der wenigen Rittergüter Ostdeutschlands, das nach der vollständigen Enteignung und Nutzung durch DDR-Institutionen wieder in Familienhand überging – ein seltener Fall der Versöhnung zwischen Geschichte und Gegenwart, Besitz und Verantwortung.

Fazit: Rittergut Angern als Spiegel adliger Herrschaft und deutscher Umbrüche

Die Geschichte des Ritterguts Angern steht exemplarisch für die langfristige Entwicklung adliger Besitzverhältnisse in Mitteldeutschland. Über nahezu ein halbes Jahrtausend – von 1448 bis zur Enteignung im Jahr 1946 – war das Gut im Besitz der Familie von der Schulenburg. Die Kontinuität in der Erbfolge und Verwaltung zeigt, wie eng adlige Identität, Grundbesitz und Standesbewusstsein miteinander verwoben waren.

Besonders prägend war die Einrichtung des Guts als Fideikommiss im Jahr 1762 durch Christoph Daniel von der Schulenburg. Diese Institutionalisierung des Besitzes sicherte nicht nur die wirtschaftliche Grundlage der Familie, sondern stabilisierte auch ihre gesellschaftliche Stellung in einem sich wandelnden politischen Umfeld – von der Zeit des aufgeklärten Absolutismus bis hin zur Monarchie im Deutschen Kaiserreich.

Die Architektur des Herrenhauses, mit seinen barocken und später klassizistischen Ausprägungen, ist Ausdruck einer langen Bautradition, die Repräsentation, Funktionalität und Ästhetik vereinte. Besonders die Innenausstattung mit ihren Rokoko-Elementen, Chinoiserien und historistischen Sammlungen verdeutlicht den internationalen Horizont der Eigentümer, deren Biografien von militärischen Karrieren und kultureller Sammelleidenschaft geprägt waren.

Die Auflösung des Guts in Folge der Bodenreform von 1945/46 bedeutete nicht nur das Ende des Guts als ökonomische Einheit, sondern auch den tiefgreifenden Bruch mit einer über Jahrhunderte gewachsenen Kultur. Die Nutzung als Berufsschule, Internat und LPG spiegelte die sozialistische Neuausrichtung des ländlichen Raums in der DDR. Gleichzeitig führte sie zur Zerstörung oder Zerstreuung großer Teile des kulturellen Erbes.

Mit der Rückkehr von Alexander Friedrich Christoph Graf von der Schulenburg nach Angern nach 1990 und dem Erwerb großer Teile des einstigen Familienbesitzes begann ein neues Kapitel: Der Wiederaufbau des Herrenhauses und die Rekonstruktion des historischen Ensembles stellen nicht nur einen Akt der familiären Erinnerung, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zur Denkmalpflege und Kulturerbevermittlung dar.

In seiner heutigen Form ist das Rittergut Angern weit mehr als ein historisches Gebäudeensemble. Es ist ein lebendiges Zeugnis der deutschen Geschichte: Feudaler Besitz, aufgeklärte Reformen, preußische Verwaltung, Krieg und Vertreibung, sozialistische Umnutzung und postsozialistische Rückführung sind hier in einzigartiger Weise über Generationen hinweg dokumentiert. Als historischer Ort mit biografischer Tiefe verdient Angern seine Einordnung in den größeren Kontext adeliger Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert.