Burg Angern

Die Burg Angern war eine wasserumwehrte Niederungsburg in der Altmark, bestehend aus einer Hauptinsel mit Wohn- und Wehrbauten, einer vorgelagerten Turminsel mit Bergfried und einer festländischen Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden. Ihre strategische Lage unweit der Elbe verlieh ihr sowohl militärische Bedeutung als auch wirtschaftliche Funktion innerhalb des erzbischöflichen Machtbereichs Magdeburgs.

- Details

- Kategorie: Burg Angern

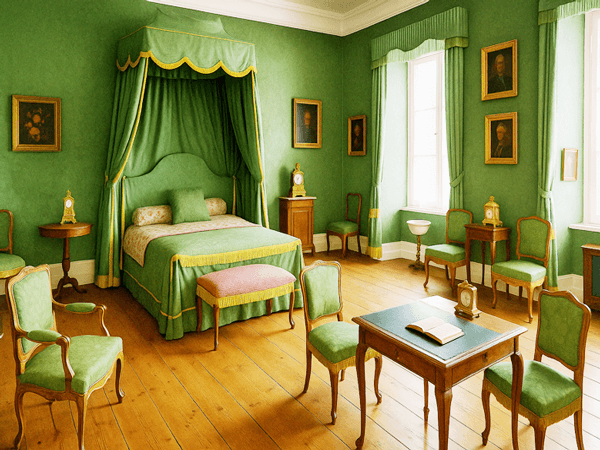

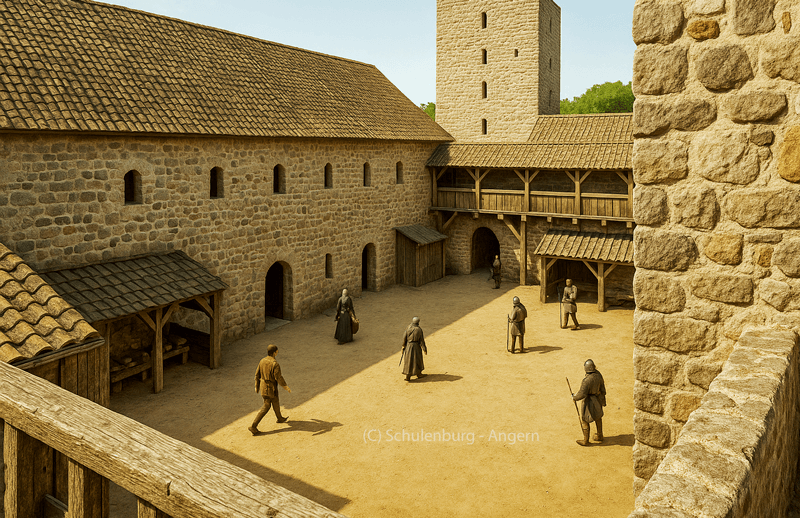

Die Burg Angern um 1350: Architektur und Aufbau einer mittelalterlichen Wasserburg in der Altmark. Die Burg Angern, errichtet um 1341 unter Erzbischof Otto von Magdeburg, stellt ein herausragendes Beispiel für den Typus der mittelalterlichen Wasserburg in der Altmark dar. Inmitten eines künstlich angelegten Wassergrabens erhoben sich die Hauptburg auf einer nördlichen Insel sowie der Bergfried auf einer südlichen Nebeninsel. Die hier dargestellte Rekonstruktion basiert auf archäologischen Restbefunden, historischen Quellen (Rep. H Angern Nr. 79; Dorfchronik Angern) und Vergleichen mit zeitgenössischen Anlagen wie Kalbe (Milde), Beetzendorf und Salzwedel.

Palas, Innenhof und Bergfried der Burg Angern (KI generiert)

- Details

- Kategorie: Burg Angern

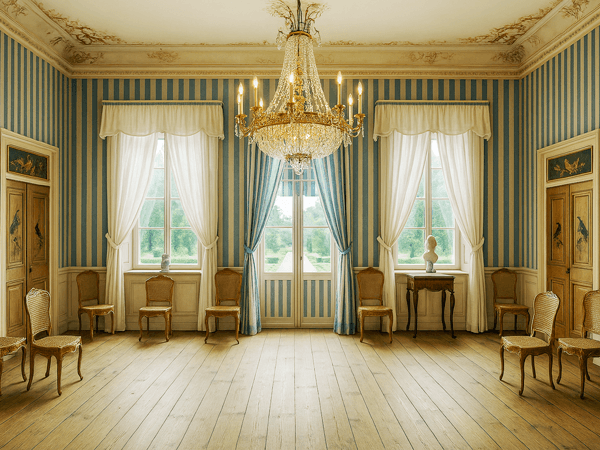

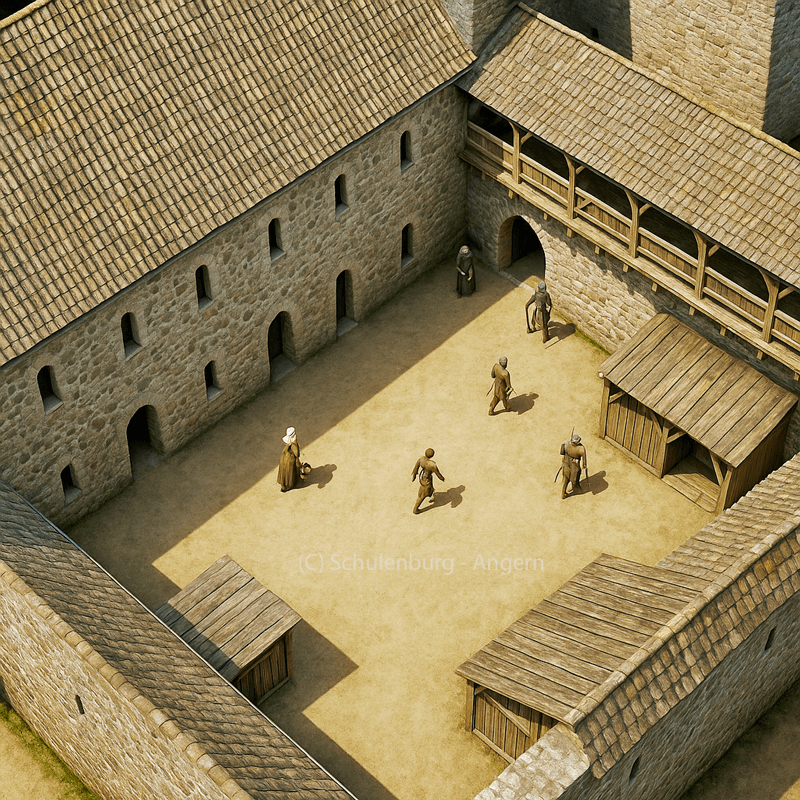

Die Burg Angern als exemplarische hochmittelalterliche Wasserburg in Norddeutschland. Die Burg Angern entstand 1341 unter Erzbischof Otto von Magdeburg als klassische Niederungsburg auf zwei künstlich angelegten Inseln, geschützt durch ein umfassendes System von Wassergräben. Die räumliche Trennung von Hauptburg und Wehrturm auf zwei eigenständigen Inseln ist im hochmittelalterlichen Burgenbau Norddeutschlands bislang ohne bekannte Parallele dokumentiert. Der Zugang zur Hauptburg erfolgte über eine hölzerne Brücke, die zur möglicherweise westlich vorgelagerten Vorburg führte, welche ihrerseits Wirtschaftsfunktionen wie Stallungen, Lagerräume und Gesindewohnungen beherbergte sowie möglicherweise vom Wehrturm der südlichen Insel. Die Hauptinsel war quadratisch (ca. 35 × 35 m) angelegt. Ein eigenständiges Torhaus ist für Angern nicht nachweisbar; der Zugang wurde vielmehr nachweislich durch ein einfaches Pforthäuschen geregelt – eine Abweichung von der sonst verbreiteten Torhausarchitektur und ein Hinweis auf eine reduzierte, pragmatische Verteidigungsstrategie.

- Details

- Kategorie: Burg Angern

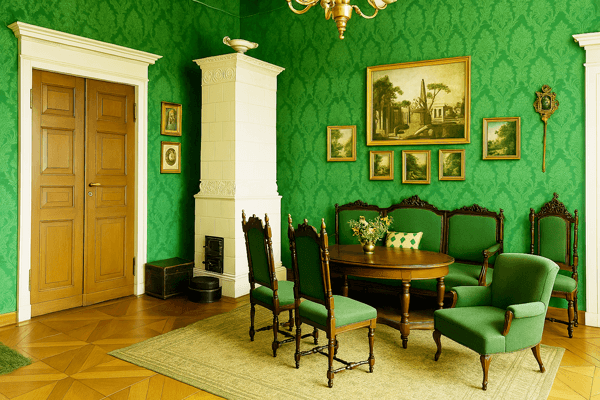

Die Quellenlage und bauliche Befunde - Rekonstruktion einer hochmittelalterlichen Wasserburg. Die Burg Angern in der Altmark stellt ein selten erforschtes Beispiel für eine spätmittelalterliche Wasserburg mit außergewöhnlich gut erhaltener Geländestruktur und greifbaren Bauspuren dar. Errichtet im 14. Jahrhundert unter dem Magdeburger Erzbistum, blieb ihre ursprüngliche Funktionsgliederung – bestehend aus Hauptburg, Vorburg und separater Turminsel – trotz späterer Zerstörungen und barocker Überformungen bis heute in ihrer Grundstruktur nachvollziehbar geblieben. Die Umrisse der Gräben und die Insellage liefern eine seltene, anschauliche Grundlage für die topografische Rekonstruktion der spätmittelalterlichen Burgstruktur. Diese klare Dreigliederung – Wohnbereich, Wirtschaftsbereich und Wehrinsel – ist im norddeutschen Raum nur selten in solcher Klarheit überliefert. Das vorliegende Essay analysiert die archivalischen Quellen und baulichen Überreste und bewertet das Rekonstruktionspotenzial der Anlage im Vergleich mit regionalen Parallelbeispielen.

- Details

- Kategorie: Burg Angern

Die Burg Angern im Kontext des hochmittelalterlichen Burgenbaus in der Altmark und im mitteldeutschen Raum. Die hochmittelalterliche Burg Angern zählt zu den am besten bauarchäologisch überlieferten Niederungsburgen im norddeutschen Raum. Ihre topografische Besonderheit – die Trennung von Hauptburg und Wehrturm auf zwei künstlich angelegten Inseln – stellt ein herausragendes Beispiel für die strategische und funktionale Entwicklung von Wasserburgen im 14. Jahrhundert dar. Das vorliegende Essay untersucht die Stellung der Burg Angern im Vergleich zu regionalen Burgenbautypen und reflektiert Gemeinsamkeiten und Abweichungen im Hinblick auf Anlageform, Materialität, Verteidigungskonzept und architektonische Klarheit.

- Details

- Kategorie: Burg Angern

Im 14. Jahrhundert war die Altmark Schauplatz konkurrierender Herrschaftsansprüche. Die Markgrafen von Brandenburg, das Erzbistum Magdeburg und verschiedene Adelsfamilien wie die von Alvensleben und von Grieben rangen um Besitz, Lehensrechte und lokale Macht. Die Gründung der Burg in Angern diente der Erzdiözese Magdeburg zur militärischen Sicherung und verwaltungstechnischen Kontrolle ihrer südaltmärkischen Besitzungen. Die Anlage einer Wasserburg mit Wehr- und Wohnfunktion manifestierte die landesherrliche Präsenz in einem territorial instabilen Raum.

Hauptburg Angern mit Ringmauer und Wehrgang um 1350

- Details

- Kategorie: Burg Angern

Die Besitzgeschichte der Burg Angern lässt sich ab dem 14. Jahrhundert anhand von Lehnbriefen, Pfandverträgen und erzbischöflichen Urkunden nachvollziehen. Die frühe Geschichte ist dabei durch häufige Besitzerwechsel und konkurrierende Lehnsverhältnisse geprägt, was auf die strategische Bedeutung der Anlage und den politischen Druck auf das Erzstift Magdeburg hinweist. Erstmals wird die Burg im Jahr 1343 als Besitz eines Gerlof von Brunhorcz erwähnt. Im Jahr 1363 erscheint Lüdecke von Grieben als Lehnsträger. Er war kein Angehöriger der hochadeligen Familie von Grieben, sondern ein Vasall, der deren Namen übernommen hatte – ein im Mittelalter verbreitetes Phänomen, um familiäre Zugehörigkeit oder Schutzverhältnisse zu demonstrieren. 1370 sind Lüdecke von Grieben und zwei Söhne des Ritters Jakob von Eichendorf gemeinsam mit Angern belehnt.

Unterkategorien

Die Hauptburg

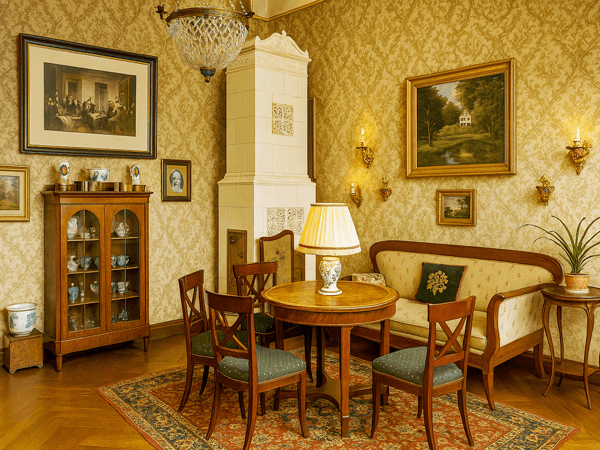

Die Hauptburg von Angern bildete das zentrale Wohn- und Verwaltungsareal der Anlage und war von einer ringförmigen Mauer mit Wehrgang umschlossen. Innerhalb der Mauern befanden sich der Palas, Wirtschaftsräume und ein offener Innenhof, die den Alltag der Burgbewohner prägten.

Der Palas

Der Palas der Burg Angern aus der Mitte des 14. Jahrhunderts zeichnet sich durch eine klare funktionale Gliederung, eine massive Bruchsteinbauweise und die strategische Anbindung an den Bergfried über eine hochgelegene Brücke aus.

Die Turminsel der Burg

Die Turminsel der Burg Angern lag im Mittelalter isoliert südlich der Hauptburg und war vollständig von Wasser umgeben, was ihre Verteidigung deutlich erleichterte. Auf ihr erhob sich der mächtige Bergfried, der als letzter Rückzugsort bei Belagerung diente.

Befunde

Die Burg Angern als Forschungsgegenstand: Quellenlage, Befundauswertung und Rekonstruktionspotenzial. Die Burganlage von Angern in der heutigen Altmark (Sachsen-Anhalt) stellt ein bislang kaum wissenschaftlich untersuchtes Beispiel für eine hochmittelalterliche Wasserburg mit außergewöhnlich gut erhaltener Geländestruktur und dokumentierbaren Baubefunden dar