Architekturbefunde im Erdgeschoss des Palas der Burg Angern. Die bauzeitlichen Strukturen im Erdgeschoss des Palas der Burg Angern stellen ein herausragendes Beispiel hochmittelalterlicher Profanarchitektur im norddeutschen Raum dar. Innerhalb der erhaltenen Kernsubstanz lassen sich mehrere Bauteile als authentische Bestandteile der Erstbauphase um 1340 identifizieren. Dazu zählen insbesondere zwei gedrückte Tonnengewölbe, eine massiv ausgeführte Trennwand in opus mixtum, bauzeitliche Fensteröffnungen mit funktionaler Sicherung, sowie spezifische architektonische Details wie ein Wandpodest und ein Umkehrgang.

Befund A1: Nördliches Tonnengewölbe des Palas

Befund A2: Südliches Tonnengewölbe des Palas

Befund A3: Zwischenwand aus opus mixtum im Erdgeschoss des Palas

Befund A4: Ziegelmaterial im Erdgeschossgewölbe des Palas

Befund A5: Wandpodest im nördlichen Tonnengewölbe des Palas

Befund A6: Asymmetrische Fensteranordnung in beiden Tonnengewölben

Befund A7: Bauliche Unregelmäßigkeiten in den Gewölben

Befund A8: Möglicher dritter Raum im nördlichen Bereich des Palas (hypothetisch)

Diese Befunde ermöglichen nicht nur eine präzise bauhistorische Einordnung der Palasstruktur, sondern liefern auch wichtige Hinweise zur ursprünglichen Nutzung, zur Erschließung sowie zur funktionalen Differenzierung innerhalb der Anlage. Besonders bedeutsam ist die Tatsache, dass diese Baustrukturen den Brand von 1631 überstanden und keine Hinweise auf nachmittelalterliche Überformung oder Rekonstruktion aufweisen. Die in situ erhaltene Materialität, Mauertechnik und Geometrie erlauben eine weitreichende Rekonstruktion der bauzeitlichen Planung und Nutzung, gestützt durch archäologische, schriftliche und vergleichende architekturhistorische Quellen.

„[…] vier Keller und der alte Turm […] worinne zwar viel Zimmer erbauet, allenthalben aber derselbe … sehr baufällig […]“ Dorfchronik Angern (um 1672/1680)

Die Dorfchronik bestätigt, dass der alte Wehrturm und mehrere Keller bereits im 17. Jahrhundert noch existierten, jedoch in schlechtem baulichen Zustand waren. Das Zitat belegt den Bestand der mittelalterlichen Kernstruktur lange vor dem barocken Umbau und unterstreicht deren bauliche Relevanz in der Nachkriegszeit nach dem Dreißigjährigen Krieg.

Die folgenden Einzelbefunde dokumentieren die wichtigsten erhaltenen Elemente des Palaserdgeschosses unter den Gesichtspunkten von Bauweise, Funktion, Erhaltungszustand und historischer Bedeutung. Sie bilden die Grundlage für eine typologisch und chronologisch fundierte Bewertung der Burg Angern als selten überliefertes Beispiel einer hochmittelalterlichen Wasserburg mit weitgehend authentischer Kernsubstanz.

Befund A1: Nördliches Tonnengewölbe des Palas

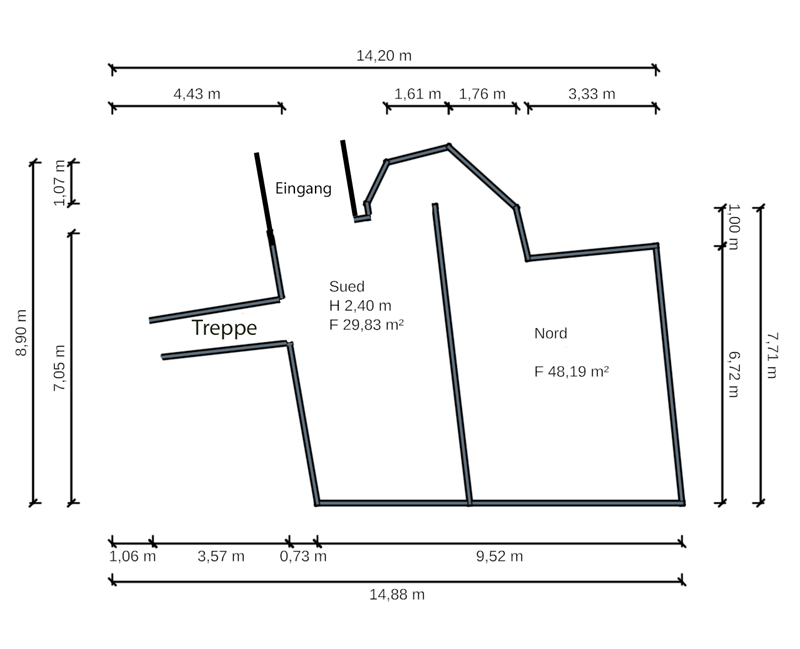

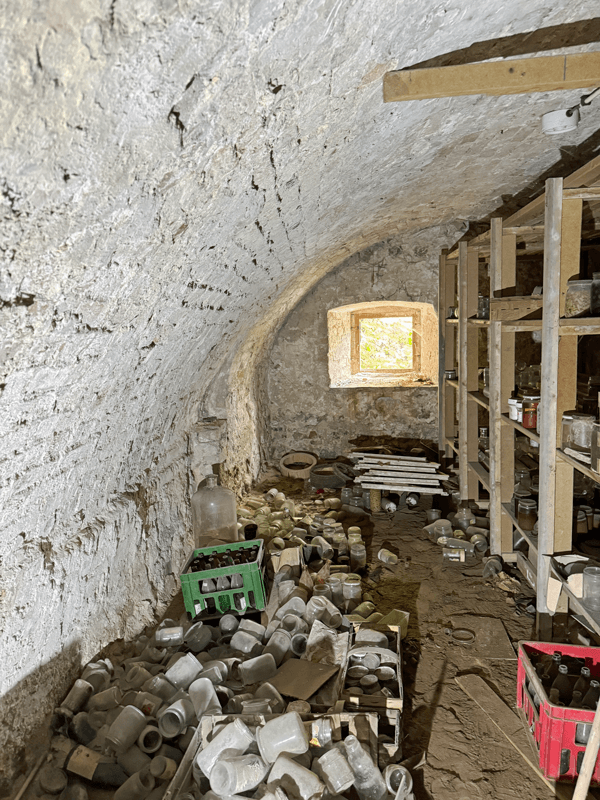

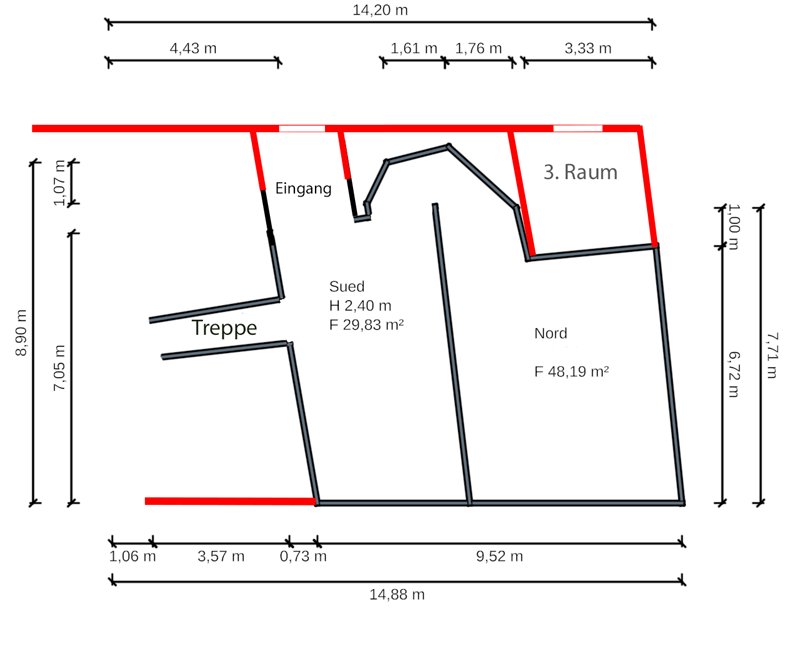

Lage und Kontext: Das nördliche Tonnengewölbe befindet sich im östlichen Erdgeschossbereich des Palas der Hauptburginsel von Burg Angern. Es handelt sich um einen rechteckigen, vollständig gewölbten Raum, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem südlich angrenzenden Tonnengewölberaum steht. Der Raum ist nach Osten hin belichtet und grenzt westlich an den erhaltenen Umkehrgang an, über den eine innere Erschließung erfolgt. Die Raumlage innerhalb des Palas weist auf eine ursprüngliche Nutzung als Vorrats- oder Wirtschaftskeller hin, wobei die Ausführung als Tonnengewölbe eine verstärkte Schutz- und Stabilisierungsfunktion nahelegt.

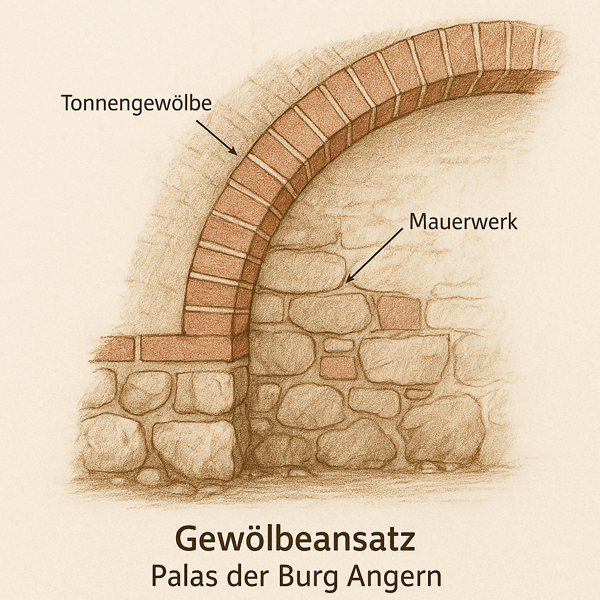

Baustruktur und Geometrie: Das Gewölbe ist als gedrückte Tonne mit flach ansteigenden Wölbungen ausgebildet. Die lichte Raumhöhe beträgt heute ca. 2,27 m; ursprünglich ist von ca. 2,70–2,90 m auszugehen. Die Breite misst 4,50 m, die Länge ca. 7,20 m. Das Gewölbe weist keine Gurt- oder Stichbögen auf, sondern ist in durchgehender Längsrichtung über die gesamte Raumtiefe gespannt. Der Ansatzpunkt des Gewölbes liegt unmittelbar über der aufgehenden Wandzone ohne Ausbildung eines Kämpfers oder horizontalen Versatzes.

Gewölbe des nördlichen Palas Erdgeschosses mit Eingang zum Umkehrgang

Material und Ausführung: Die Wölbung besteht aus homogen gesetzten Handstrichziegeln im Läuferverband, deren Formate zwischen 25 und 29 cm Länge, ca. 13–14 cm Breite und etwa 7–8 cm Höhe schwanken. Der Ziegelverband ist regelmäßig und präzise ausgeführt, mit schmalen Fugen und homogener Lagerung. Der verwendete Mörtel weist einen hohen Kalkanteil mit gröberem Zuschlagsgefüge auf, typisch für eine regionale Fertigung im 14. Jahrhundert. Die aufgehenden Wände bestehen aus unregelmäßigem Feldstein- und Bruchsteinmauerwerk mit flächiger, lagerhafter Vermauerung.

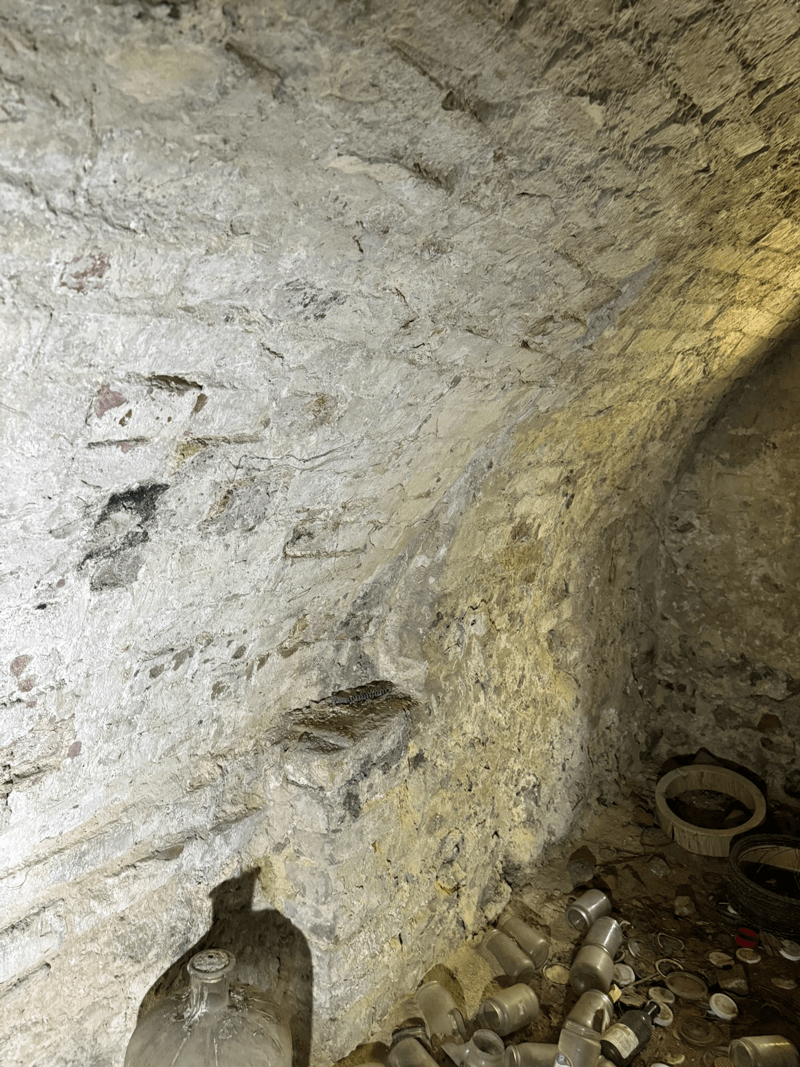

Der erhaltene Putz im Bereich der Gewölbewände besteht aus einem dünnlagigen, grobkörnigen Kalkmörtel mit hohem Sandanteil. Die Oberfläche ist unglättet, stellenweise ausgerieben oder abgewittert, ohne Farbfassung oder dekorative Bearbeitung. Hinweise auf Zementzusätze oder moderne Überarbeitung fehlen. Der Putz folgt dem Ziegelrelief eng an und wurde funktional aufgetragen. Aufgrund von Material, Technik und Erhaltungszustand ist von einem bauzeitlichen oder bauzeitnahen Kalkputz des 14. Jahrhunderts auszugehen. Es handelt sich um einen typischen Funktionsputz hochmittelalterlicher Keller- oder Lagerräume, wie er auch an vergleichbaren Anlagen der Altmark nachgewiesen ist. Der erhaltene Kalkputz im Palas gehört zu den wenigen vollständig überkommenen Beispielen hochmittelalterlicher Putztechnik in der Altmark. Seine Authentizität und bauliche Kontinuität machen ihn zu einem besonders seltenen und bedeutenden Befund.

Befundmerkmale und Erhaltungszustand: Das Mauerwerk zeigt keine Hinweise auf nachträgliche Eingriffe, Setzungen oder Verstärkungen. Eine bauliche Trennfuge zwischen Wand und Gewölbe ist nicht vorhanden. Die homogene Mörtelstruktur, der durchgehende Ziegelverband und das Fehlen sekundärer Baumerkmale bestätigen die bauzeitliche Ausführung. Die Oberflächen zeigen keine Spuren barocker Überformungen, profilierter Umbauten oder dekorativer Putzfassungen. Der Raum ist funktional schlicht, ohne architektonischen Schmuck oder Repräsentationsmerkmale. Putzreste sind fragmentarisch an der Gewölbeunterseite vorhanden, zeigen aber keine farbige Fassung oder ikonografische Spuren.

Nordostecke des nördlichen Gewölberaums: Die Nordost-Ecke des nördlichen Kellerraums im Erdgeschoss des Palas dokumentiert exemplarisch die bauzeitliche Ausführung der Gewölbe- und Wandstrukturen. Das gedrückte Tonnengewölbe ist hier vollständig erhalten und besteht aus kleinformatigen, handgeformten Ziegeln, die in einem längsgerichteten Läuferverband entlang der Tonnenachse verlegt wurden. Der Gewölbeansatz erfolgt flach und ohne Ausbildung eines Kämpfers oder zusätzlicher Gliederungselemente direkt auf das aufgehende Mauerwerk – ein Merkmal, das für die funktional-statische Bauweise hochmittelalterlicher Kellergewölbe in der Altmark typisch ist. Die angrenzende Nordwand zeigt einen Mischverband aus Bruch- und Backsteinen mit unregelmäßiger, jedoch durchgehender Lagerung. Trotz leichter Unsauberkeiten in der Schichtung ergeben sich keine Hinweise auf spätere Aufmauerungen, Einfügungen oder sekundäre Schalen. Die Fugenverläufe, Steinformate und die Mörtelstruktur sind durchgehend homogen. Insbesondere das Fehlen von Versatzfugen oder Materialwechseln spricht für eine simultane Errichtung von Wand und Gewölbe im Zuge einer einheitlichen Bauphase. Der Befund stützt damit maßgeblich die Einordnung des nördlichen Gewölberaums als bauzeitlich erhaltene Struktur aus der Erstbauphase um 1340.

Nördliches Tonnengewölbe des Palas mit Anschluss an die westliche Außenwand

Fensteröffnung: Das Fenster ist bauzeitlich und in der südöstlichen Ecke des tonnengewölbten Raumes positioniert (vgl. Befund B1). Es ist kleinformatig (ca. 40 × 40 cm) und weist eine äußere segmentbogige Ziegellaibung auf, die in das ursprüngliche Bruchsteinmauerwerk eingebunden ist. Der äußere Bereich zeigt eine partielle spätere Ausbesserung mit einem Ziegel des Typs „Kehnert“, was auf eine Reparatur im 19. Jahrhundert hinweist. Die Grundstruktur der Öffnung bleibt dennoch original und entspricht in Form, Lage und Material der Bauphase um 1340. Der Befund unterstreicht die kontinuierliche Nutzung und funktionale Lichtführung im hochmittelalterlichen Kellerraum.

Funktionale Bewertung: Die Raumkonzeption deutet auf eine Lager- und Versorgungsfunktion innerhalb der mittelalterlichen Burgstruktur hin. Der Zugang über den Umkehrgang sowie die gezielte Lichtführung und der Verzicht auf dekorative Merkmale bestätigen eine funktionale Nutzung, vermutlich für die Aufbewahrung temperaturempfindlicher Vorräte. Die Raumgeometrie, Materialität und statische Ausführung belegen die Planung als wirtschaftlich genutzter Kellerraum.

Bauhistorische Bewertung: Das nördliche Tonnengewölbe stellt ein authentisches Beispiel hochmittelalterlicher Kellerarchitektur im norddeutschen Burgenbau dar. Es ist bauzeitlich um 1340 entstanden und besitzt durch seinen Erhaltungszustand, seine präzise handwerkliche Ausführung und die funktionale Klarheit eine besondere Bedeutung für die baugeschichtliche Bewertung der Gesamtanlage Burg Angern.

Empfehlung: Das Gewölbe ist substanzgesichert und sollte bauarchäologisch vollständig dokumentiert werden. Eine bauphysikalische Untersuchung der Mörtelproben, Ziegelmaterialien sowie der Wandlagerung könnte weitere Rückschlüsse auf Herstellungsweise, Transportwege und regionale Baupraktiken ermöglichen. Eine 3D-Erfassung durch Laserscan oder Strukturlicht-Scanning wäre für die langfristige Dokumentation und digitale Rekonstruktion empfehlenswert.

KI Rekonstruktion des Palas mit nördlichem und südlichem Gewölbe (grün) sowie verschütteten Bereichen (orange)

Befund A2: Südliches Tonnengewölbe des Palas

Lage und Kontext: Das südliche Tonnengewölbe liegt unmittelbar angrenzend an den südlichen Rand des Palas-Erdgeschosses. Es ist – analog zum nördlichen Gewölbe – rechteckig angelegt (ca. 7,20 × 4,50 m Grundfläche) und vollständig überwölbt. Die Gewölbekalotte zeigt ebenfalls eine gedrückte Tonnenform mit flach ansetzender Wölbung direkt auf die aufgehenden Mauerwerkszonen. Die lichte Höhe beträgt derzeit ca. 2,27 m; eine ursprünglich höhere Ausformung wird durch Terrainaufschüttungen im 17. Jahrhundert überdeckt.

Baustruktur und Material: Wie im nördlichen Raum ist die Gewölbekonstruktion in vollständiger Ziegeltechnik ausgeführt. Der verwendete Ziegelverband folgt einem Läufermuster längs zur Tonnenachse. Die Ziegelmaße stimmen mit dem Klosterformat überein. Die Ziegel sind unverziert, weisen jedoch regelmäßige Form, weitgehend gleichmäßige Brennfarbe (hellrot bis orange) und typische Merkmale handwerklicher Fertigung auf. Das aufgehende Mauerwerk besteht aus einer Mischstruktur (opus mixtum) aus Bruchstein, Feldstein und vereinzelten Ziegelpartien. Die Fugen sind mit kalkhaltigem Mörtel verschlossen, der grobkörnige Zuschläge enthält. Mörtelstruktur, Fugenverlauf und Materialauswahl sind identisch mit den benachbarten Mauerabschnitten und dem nördlichen Gewölberaum.

Funktionale Indizien: Die Position des Raumes am südlichen Rand des Palas sowie der auffällige Materialwechsel zwischen Wand und Gewölbe sprechen für eine bauzeitliche Nutzung als Speicher- oder Vorratsraum. Die Schlichtheit der Ausführung – kein Kämpfer, keine Rippen, keine dekorativen Elemente – sowie die Nähe zum ursprünglich mittig gelegenen Eingang des Palas (heute vermauert) deuten auf eine infrastrukturell zentrale Funktion hin. Bauliche Details wie eine ehemalige Türöffnung im westlichen Bereich und Hinweise auf sekundär verschlossene Wandzonen stützen diese Annahme.

südliches Tonnengewölbe des Palas mit Materialwechsel zwischen Wand und Gewölbe

Besonderheiten: Im südlichen Gewölberaum ist die ursprüngliche Konstruktion besonders klar ablesbar: Der Übergang zwischen Bruchsteinwand und Ziegelgewölbe ist ohne Trennfuge, mit durchgehender Mörtelstruktur und ohne Hinweise auf eine nachträgliche Einwölbung gestaltet. Die bautechnische Kontinuität spricht klar für eine gleichzeitige Errichtung. Diese Situation erlaubt eine eindeutige Datierung in die Erstbauphase um 1340. Putzreste sind nur fragmentarisch vorhanden. Hinweise auf sekundäre Nutzungen oder Überformungen fehlen.

Erhaltungszustand: Der Raum ist in substanzgesichertem Zustand überliefert. Die Gewölbestruktur zeigt keine relevanten Schäden, Risse oder Setzungen. Lediglich an der Südwand sind minimale Abplatzungen sichtbar, vermutlich infolge späterer Durchfeuchtung. Der Raum ist nicht begehbar, aber von außen über eine ehemalige Türöffnung einsehbar.

Fensteröffnung: Das Fenster ist bauzeitlich und asymmetrisch in der nordöstlichen Ecke des tonnengewölbten Raumes angelegt (vgl. Befund B2). Die äußere segmentbogige Ziegellaibung besteht aus hochkant vermauerten Handstrichziegeln und ist homogen in das umliegende Bruchsteinmauerwerk eingebunden.

Bauhistorische Bedeutung: Das südliche Tonnengewölbe dokumentiert zusammen mit dem nördlichen Raum ein funktional gegliedertes, in sich geschlossenes Baukonzept der hochmittelalterlichen Palasarchitektur. Die Kombination aus statisch funktionaler Ziegelwölbung, belastbarer opus mixtum-Wandstruktur und gezielter Belichtungsführung über Fensteröffnungen belegt eine hochentwickelte Planungslogik. Im bauhistorischen Vergleich mit anderen Anlagen der Region bestätigt der Raum den Ausnahmecharakter der Burg Angern als weitgehend original überlieferte Wasserburgstruktur.

Schlussfolgerung: Das südliche Tonnengewölbe im Erdgeschoss des Palas ist ein bauzeitliches Bauelement von herausragender Erhaltungsqualität. Seine handwerkliche Ausführung, die homogene Materialstruktur und die funktionale Einbindung in das Raumgefüge der Hauptburg dokumentieren eine planvoll umgesetzte Bauphase um 1340. Der Raum ist damit nicht nur für die Rekonstruktion der mittelalterlichen Nutzung der Burg Angern zentral, sondern auch ein exemplarisches Beispiel für die Wirtschaftsarchitektur im norddeutschen Burgenbau des 14. Jahrhunderts.

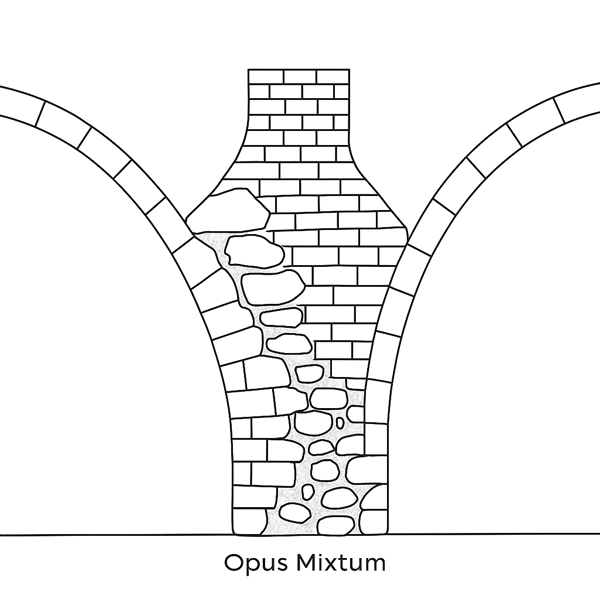

Befund A3: Zwischenwand aus opus mixtum im Erdgeschoss des Palas

Lage und Kontext: Die massive Zwischenwand trennt das nördliche und südliche Tonnengewölbe im Erdgeschoss des Palas der Burg Angern. Sie verläuft exakt in Ost-West-Richtung und nimmt eine zentrale statische wie funktionale Stellung im Baugefüge der Kelleranlage ein. Beide Gewölbe liegen auf gleichem Bodenniveau, was die Wand als verbindendes Element und gleichzeitiges Widerlager für die gegenläufig ansetzenden Tonnenbögen qualifiziert.

Materialität und Bautechnik: Die Zwischenwand besteht aus einem sorgfältig geschichteten opus mixtum-Mauerwerk, das unregelmäßige Bruchsteine und formreguläre Handstrichziegel in horizontal gegliederten Lagen kombiniert. Die Bruchsteine – zumeist lokal gewonnener Feldstein – sind lagerhaft gesetzt, während die Ziegellagen vor allem im oberen Wandbereich regelmäßig und in waagrechtem Verband eingebunden sind. Die Fugenführung ist homogen, die Ziegelformate entsprechen dem im Palasbau verwendeten Klosterformat (ca. 25–29 × 13–14 × 8 cm). Der verwendete Kalkmörtel ist grobkörnig, sandreich und entspricht exakt dem Fugenmaterial der angrenzenden Gewölbekappen.

Wand zwischen nördlichem und südlichem Tonnengewölbe mit opus mixtum und Übergang zum Ziegelmauerwerk

Statische Funktion: Die Wand bildet das zentrale Widerlager der beiden Tonnengewölbe. Ihre Breite und Masse sichern den seitlichen Schub beider Gewölbeanläufe und verhindern deren Auseinanderdriften. Die gleichzeitige Anlage beider Gewölbe und der Trennwand ist durch die durchgehende Lagerung, das einheitliche Fugenbild und das Fehlen jeglicher Baufugen oder nachträglicher Setzungen eindeutig belegt. Sie erfüllt damit eine Doppelfunktion: statisch-konstruktiv als Schubwiderlager und funktional-räumlich als Raumtrenner im Kellerbereich.

Bauzeitliche Einordnung: Die Einheitlichkeit der Wandstruktur und ihre konstruktive Integration belegen die bauzeitliche Errichtung im Zuge der Erstbauphase des Palas um 1340. Es finden sich keine Hinweise auf spätere Ergänzungen, Umbauten oder Überformungen. Auch in der Wand selbst sind keine sekundären Öffnungen, Verstärkungen oder Spolien nachweisbar. Die gleichmäßige Ausführung und das Verhältnis von Bruchstein- zu Ziegellagen entsprechen exakt der Typologie hochmittelalterlicher Kellertrennwände in vergleichbaren Burgen der Altmark (vgl. Beetzendorf, Kalbe/Milde).

Bedeutung für die Bauanalyse: Die Zwischenwand stellt ein wichtiges Element zur Beurteilung der bauzeitlichen Konzeption des Palas dar. Ihre Ausführung als opus mixtum verdeutlicht die funktionale Gliederung des Wirtschaftskellers in zwei Hauptzonen und dokumentiert die gleichzeitige Errichtung von Wand- und Gewölbestruktur. Sie belegt außerdem das differenzierte Planungsniveau der hochmittelalterlichen Bauherren im Hinblick auf statische Erfordernisse, Materialoptimierung und Raumnutzung. Ihre vollständige Erhaltung bietet eine hervorragende Grundlage für zukünftige bautechnische Analysen, konservatorische Maßnahmen und typologische Vergleiche innerhalb der regionalen Burgenarchitektur des 14. Jahrhunderts.

Befund A4: Ziegelmaterial im Erdgeschossgewölbe des Palas

Materialität und Herstellung: Die im Gewölbe des nördlichen Palasraumes verbauten Ziegel weisen ein Format zwischen 25 und 29 cm Länge, ca. 13–14 cm Breite und etwa 7–8 cm Höhe auf. Die Kanten sind unregelmäßig gerundet, einzelne Steine zeigen leicht gewellte Lagerflächen und individuelle Verformungen im Scherenschnitt – typische Merkmale handgeformter Ziegel des 13. und 14. Jahrhunderts. Farblich variiert das Spektrum zwischen rötlich-braun, blassorange und grau bis nahezu schwarz. Letztere – die dunklen bis schwarzgrauen Ziegel – deuten auf technologisch bedingten Überbrand hin, der bei offenem Feldbrand in Meileröfen regelmäßig auftrat. Sie sind das Ergebnis zu hoher Brenntemperatur oder unkontrollierter Sauerstoffzufuhr am Randbereich der Brennkammer. Solche Fehlbrände waren im Mittelalter üblich und wurden dennoch als vollwertiges Baumaterial eingesetzt, da sie keine strukturellen Mängel aufwiesen. Die im vorliegenden Befund dokumentierten schwarzen Steine lassen sich deshalb als sekundäre Indikatoren für die traditionelle Feldbrandtechnik interpretieren.

Eine Herstellung solcher Ziegel nach dem Dreißigjährigen Krieg ist technologisch nahezu auszuschließen, da sich im 17. Jahrhundert standardisierte Kammeröfen und kleinere, gleichmäßigere Ziegelformate zwischen 22 und 25 cm Länge durchsetzten. Die Kombination aus Größe, Farbvarianz, unregelmäßiger Form und Meilerbrand verweist auf eine Produktion um die Mitte des 14. Jahrhunderts.

Verarbeitung und Verbund: Die Ziegel sind in gleichmäßigen Lagen längs zur Tonnenachse verarbeitet. Das Fugenbild ist sehr homogen, mit schmalen, gut ausgefüllten Lager- und Stoßfugen. Der Verband folgt einem konsequenten Längsverband ohne Gurtbögen oder sichtbare Rippenansätze. Die Verarbeitung erfolgte mit einem grobkörnigen Kalkmörtel, der deutlich sichtbare Zuschläge aus Flusssand und anteilig Ziegelsplitt enthält. Die Struktur und Zusammensetzung des Mörtels sprechen für eine dezentrale Mischung vor Ort, unter Verwendung lokal verfügbarer Materialien. Auch die Verarbeitung weist auf handwerklich erfahrene Bauhütten hin, die mit der Ziegeltechnik vertraut waren. Die Verbindung von Maßhaltigkeit der Ziegel und grober Zuschlagstoffe im Mörtel ermöglichte eine statisch belastbare, aber flexibel anpassbare Ausführung der Gewölbeschale.

Funktionale Bewertung: Die exklusive Verwendung von Ziegelmaterial innerhalb der Gewölbekonstruktion – im Gegensatz zum umgebenden Bruchsteinmauerwerk – verdeutlicht die funktionale Differenzierung innerhalb des mittelalterlichen Baugefüges. Während die Bruchsteine den äußeren Mantel und die Fundamentkörper bildeten, erlaubten die präzise formbaren Ziegel eine belastungsgerechte und ökonomische Gestaltung der Gewölbekonstruktionen. Diese Kombination ist auch bei vergleichbaren Anlagen in Ziesar, Kalbe oder Tangermünde nachgewiesen und entspricht einem etablierten hochmittelalterlichen Konstruktionsprinzip.

Bauzeitliche Einordnung: Sowohl die typologische Homogenität der Ziegel als auch deren strukturierter Verband und der einheitliche Mörtel sprechen eindeutig für eine Entstehung in der Erstbauphase des Palas um 1340. Es existieren keinerlei Hinweise auf spätere Reparaturen, Einfügungen oder sekundäre Überformungen innerhalb der Gewölbekonstruktion. Die konsequente Verwendung gleicher Materialien in allen Gewölbebereichen belegt die planvolle, einphasige Errichtung durch eine organisierte Bauhütte.

Erhaltungszustand und Bedeutung: Die erhaltenen Ziegelgewölbe befinden sich in einem insgesamt sehr guten Zustand ohne strukturelle Schäden. Lediglich oberflächliche Verwitterungen und Verfärbungen sind erkennbar, die im Rahmen natürlicher Alterung liegen. Das Mauerwerk erscheint stabil, geschlossen und bauzeitlich original. Bauhistorisch ist der Befund von besonderer Bedeutung: Es handelt sich um eine vollständig erhaltene Ziegelgewölbekonstruktion des 14. Jahrhunderts, die ein klares typologisches und technologisches Beispiel für die hochmittelalterliche Bauweise in der Altmark darstellt. Die Ziegel zeigen keinerlei Hinweise auf spätere Überformungen und sind als authentische Originalsubstanz einzustufen. Die Einordnung um 1340 stützt sich auf übereinstimmende typologische, materialtechnische und vergleichende Befunde. Eine absolute Datierung durch naturwissenschaftliche Verfahren wie Thermolumineszenzanalyse liegt derzeit nicht vor, wäre jedoch möglich.

Befund A5: Wandpodest im nördlichen Tonnengewölbe des Palas

Lage und Beschreibung: Im nordöstlichen Bereich des nördlichen Tonnengewölbes im Erdgeschoss des Palas der Burg Angern ist ein steinernes Wandpodest erhalten, das fest in das aufgehende Mauerwerk integriert ist. Das Podest misst ca. 90 cm in der Breite, 60 cm in der Tiefe und erhebt sich etwa 35–40 cm über das derzeitige Bodenniveau. Es handelt sich um eine flach ausgebildete, quaderartige Struktur mit bündigem Anschluss an die südliche Gewölbewand des Raumes.

Funktionale Deutung: Aufgrund seiner Position, der geringen Höhe und des Fehlens jeglicher Spuren thermischer Nutzung (z. B. Hitzerisse, Verfärbungen, Rußablagerungen) kann eine Funktion als Heiz- oder Feuerstelle ausgeschlossen werden. Auch wasserführende Installationen, wie sie für Brau- oder Wascheinrichtungen typisch wären, sind nicht erkennbar. Vielmehr deutet die Kombination aus geschützter Ecklage, Höhenstaffelung und materialer Stabilität auf eine Nutzung als Lagerpodest für empfindliche Vorräte hin. Denkbare Nutzungen umfassen:

- Lagerung von Flüssigkeiten in irdenen oder metallenen Gefäßen, z. B. Öl, Talg, Essig oder Salzlauge

- Ablageplatz für Gärgut oder verderbliche Lebensmittel, die durch Distanz zum Boden geschützt werden mussten

- Verwahrung seltener oder wertvoller Gebrauchsstoffe, etwa zur Konservierung oder Reinigung

Die Positionierung entlang der inneren Funktionsachse des Gewölberaums – in Sichtweite des Fensters und nahe dem Umkehrgang – spricht zudem für eine intendierte Zugänglichkeit im Rahmen eines arbeitsteiligen Nutzungssystems innerhalb des Palas.

Bauhistorische Bewertung: Das Podest besteht aus dicht gefügtem Ziegelmauerwerk. Die Ziegel des Wandpodests sind jünger, hochwertiger und technisch fortschrittlicher als die übrigen unregelmäßigen Mauerziegel der Palasgewölbe. Ihre Maße und Setzweise sprechen für eine Entstehung um 1340–1450, also kurz nach der Bauphase des Palas der Burg Angern. In Verbindung mit der funktionalen Differenzierung des Raumes – dokumentiert durch Fensterachsen, Lichtführung und Gewölbekonvergenz – unterstreicht das Podest die planerische Ausdifferenzierung der Kellerzone.

Befund A6: Asymmetrische Fensteranordnung in beiden Tonnengewölben

Beschreibung und Kontext: Ein auffälliges architektonisches Merkmal der beiden erhaltenen Tonnengewölbe im Erdgeschoss des Palas der Burg Angern ist die asymmetrische Anordnung der Fensteröffnungen. Im südlichen Gewölberaum befindet sich das Fenster außerhalb der Gewöbelängsachse auf der linken Seite, im nördlichen Raum hingegen auf der rechten Seite. Diese systematische Abweichung von der Mittelachse ist kein Indiz für spätere bauliche Veränderungen, sondern stellt ein bewusst gewähltes Konstruktionsmerkmal dar, das auf funktional-statische Überlegungen zurückzuführen ist.

Statische Bewertung: Im Scheitelbereich eines Tonnengewölbes wirken die größten Schub- und Druckkräfte. Eingriffe in diese Zone, etwa durch die Anlage einer Öffnung, würden die statische Integrität der Wölbung erheblich beeinträchtigen. Eine Fensteröffnung im Scheitelbereich wäre nur unter Einsatz zusätzlicher konstruktiver Elemente wie Entlastungsbögen oder Verstärkungen realisierbar gewesen. Die beobachtete Versetzung der Fenster in die seitlichen Wölbzonen vermeidet diese Problematik und erlaubt eine sichere Belichtung ohne Beeinträchtigung der Tragstruktur.

Funktionale Bewertung: Die seitliche Lage der Fenster ermöglicht eine gezielte Belichtung und Belüftung der Räume, wie sie für Wirtschaftskeller im hochmittelalterlichen Burgenbau typisch war. In diesen Nutzungszusammenhängen standen nicht Repräsentation oder Aussicht im Vordergrund, sondern praktische Erwägungen wie Lichtzugang und Luftaustausch. Zugleich erleichtert die Positionierung außerhalb der Raumachse den Zugang zur Fensteröffnung für Wartung und Sicherung. Gerade im Kontext einer Wasserburg mit grabennahen Fassaden war dies von besonderer Relevanz.

Bauhistorische Bedeutung: Die asymmetrische Fensterstellung stellt ein signifikantes bauzeitliches Merkmal dar. Sie dokumentiert die handwerkliche Erfahrung der Bauleute, die statische und funktionale Anforderungen in ästhetisch schlichte, aber konstruktiv durchdachte Lösungen umsetzten. Die Fenster sind integraler Bestandteil des bauzeitlichen Raumkonzepts und unterstreichen die hohe bauliche Authentizität der Palasgewölbe von Angern.

Befund A7: Bauliche Unregelmäßigkeiten in den Gewölben

In beiden erhaltenen Ziegelgewölben des Palas zeigen sich auffällige bauliche Unregelmäßigkeiten im Bereich der Wandansätze und Sockelzonen. Dazu gehören keilförmig abgeschrägte Wandabschnitte, unregelmäßige Mauerverläufe, lokal versetzte Ziegellagen und stark verputzte Anschlussstellen. Diese Merkmale treten nicht punktuell, sondern systematisch an mehreren Stellen beider Gewölberäume auf.

Die Befunde sind als bauzeitliche Anpassungen während der Errichtung zu interpretieren, etwa zur Kompensation von Maßabweichungen, Setzunterschieden oder asymmetrischer Schalung. Solche Unregelmäßigkeiten sind typisch für hochmittelalterliche Gewölbebauten, die ohne standardisierte Vermessung ausschließlich handwerklich errichtet wurden. Sie belegen die Authentizität und Unverändertheit der Gewölbestruktur seit der Bauphase um 1340 und veranschaulichen eindrucksvoll die praktische Arbeitsweise der mittelalterlichen Bauhandwerker. Der bauhistorische Wert liegt nicht trotz, sondern gerade wegen dieser Unregelmäßigkeiten in der unmittelbaren Lesbarkeit der originalen Konstruktionsweise.

Befund A8: Möglicher dritter Raum im nördlichen Bereich des Palas (hypothetisch)

Lage und architektonischer Zusammenhang: Im nordwestlichen Abschluss des nördlichen Palasgewölbes zeigt sich ein unregelmäßig eingezogener Mauervorsprung, der weder funktional zu den beiden erhaltenen Räumen gehört noch eine innenliegende Erschließung erkennen lässt. Die Analyse der Wandführung legt nahe, dass an dieser Stelle ein weiterer, heute verschütteter 3. Raum anschloss.

Erschließung: Da keine bauliche Verbindung zu den beiden erhaltenen Gewölberäumen feststellbar ist, ist davon auszugehen, dass dieser Raum ausschließlich vom Innenhof aus zugänglich war. Eine interne Durchgangssituation ist auszuschließen. Dies deutet auf eine eigenständige Nutzungseinheit hin.

Hypothetische Nutzung: Die isolierte Lage und bauliche Separierung sprechen für eine spezialisierte Funktion, etwa:

- als klimatisch abgeschlossener Lagerraum (z. B. für verderbliche Güter),

- als kontrollierter Zugangsraum für Lieferungen oder Abgaben,

- oder als technischer Zwischenraum im Zusammenhang mit Versorgungsschächten oder Lüftung.

Bauzeitliche Einordnung: Da die gesamte Palasanlage um 1340 mit hoher Wahrscheinlichkeit als vollständiger Neubau errichtet wurde, handelt es sich bei dem Wandverlauf um ein bauzeitlich geplantes Element. Eine spätere Hinzufügung oder Umnutzung kann ausgeschlossen werden.

Bewertung: Die Hypothese eines dritten Raumes erweitert das Verständnis der funktionalen Gliederung des Palas-Erdgeschosses. Die Trennung von den beiden bekannten Räumen spricht für eine zonierte, zweckgebundene Nutzung. Eine gezielte archäologische Sondierung könnte diesen Befund erhärten.

Literatur

- Kießling, Rolf: Burgen in Mitteleuropa. Darmstadt: WBG, 2011.

- Seiler, Alexander: Gewölbebau des Mittelalters – Konstruktion und Typologie. Berlin: Ernst Wasmuth, 2008.

- Grimm, Paul: Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magdeburg, Berlin 1958, S. 360, Nr. 904.

- Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege: Burg Ziesar – Baugeschichte und Museumskonzeption, 2004.

- Krahe, Friedrich-Wilhelm: Burgen des deutschen Mittelalters, Würzburg 2000, S. 95.

- Wäscher, Hermann: Feudalburgen in den Bezirken Halle und Magdeburg, Berlin 1962, Bd. I, S. 37 ff.

- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I, München/Berlin 2002, S. 91 (Angern).