Wirtschaftszentrum und sozialer Mikrokosmos. Das Souterrain des Schlosses Angern bietet einen selten dichten Quellenbefund zur Entwicklung barocker und klassizistischer Haushaltsorganisation über ein Jahrhundert hinweg. Zwischen der Ersteinrichtung unter General Christoph Daniel von der Schulenburg um 1745 und der klassizistischen Umstrukturierung unter seinem Nachfahren Graf Edo von der Schulenburg um 1845 lässt sich ein deutlicher Wandel in Funktion, Ausstattung und sozialer Nutzung ablesen. Während das Souterrain um 1750 noch stark auf persönliche Bedienung, offene Vorratshaltung und handwerklich-ökonomische Nutzung ausgerichtet war – mit klarer Zuordnung der Räume an Koch, Gesinde und Verwalter – zeigt sich um 1845 ein rationalisierter, funktional gegliederter Organisationsraum mit technischer Modernisierung, hygienischer Differenzierung und stärker individualisierten Personalkammern.

Diese Entwicklung spiegelt die Veränderung adeliger Hauswirtschaft unter dem Einfluss der Aufklärung, der zunehmenden Standardisierung von Arbeitsprozessen sowie dem Übergang zu einer bürgerlich geprägten Dienstbotenkultur. Der Vergleich beider Inventarstände ermöglicht damit exemplarische Einblicke in die Tiefenstruktur adeliger Alltagskultur zwischen Ancien Régime und Moderne.

Das Souterrain um 1750

Das Souterrain des Schlosses Angern nach dem Neubau durch Christoph Daniel von der Schulenburg im 18. Jahrhundert stellt ein außergewöhnlich gut dokumentiertes Beispiel barocker Hauswirtschaft im niederen Hochadel dar. Die detaillierte Überlieferung des Inventars von 1752 erlaubt eine wissenschaftlich fundierte Rekonstruktion der wirtschaftlichen, funktionalen und sozialen Nutzung dieser Gebäudeeinheit.

Unmittelbar am Treppenabsatz befindet sich eine blecherne Laterne – ein funktionales Detail, das die Übergangszone zwischen Repräsentation und Ökonomie markiert. Linker Hand öffnet sich der Zugang zur großzügig ausgestatteten Küche, die neben einem eigenen Bereich für Kupfergeschirr (Nr. 25) auch eine separate Zinnkammer (Nr. 24) und umfangreiches Küchengerät (Nr. 26) umfasste. Hier befanden sich unter anderem über 80 Zinnteller und -schüsseln in verschiedenen Größen, Suppenlöffel, Salzfässer sowie Geräte zur Essenszubereitung und Vorratshaltung wie Kaffeemühlen, Bratspieße, Bouillonsiebe, Hackblöcke, Mörser, Reiben, Fliegenschrank und Senfmühle .

Die Ausstattung verdeutlicht die logistische Komplexität eines Gutsbetriebs mit repräsentativem Anspruch: Neben dem Bedarf der Herrschaft wurde auch die Versorgung des Personals, der Gäste und der Verwaltungseinheiten gedeckt. Besonders hervorzuheben ist das getrennt erfasste Geschirr für Domestiken sowie ein eigener Bratenwender und Tische zum Backen und Anrichten. Die Organisation der Küche verweist auf eine arbeitsteilige Struktur innerhalb des Hauspersonals und eine Vorratswirtschaft mit deutlicher Eigenproduktion.

Unmittelbar angrenzend war die Kammer des Kochs (Nr. 27) eingerichtet – ausgestattet mit Strohsack, Matratze, Decke, Polster und mehreren Bänken. Dies verweist auf die ständige Verfügbarkeit des Personals in räumlicher Nähe zur Funktionseinheit. Weitere Räume dienten der Lagerung von Getränken: In Raum Nr. 28 sind 180 Maßflaschen, 200 ungarische Flaschen, kleinere Bierflaschen sowie Zubehör wie Zapfhähne, Trichter und Messgefäße aufgeführt – ein eindrucksvoller Beleg für die Bevorratung eines Haushalts mit hoher Gäste- und Personalfluktuation .

In der großen Gesindestube (Nr. 29) fand sich ein langer Tisch mit zwölf Schemel, zwei Bänken sowie zwei Perückenköpfen und Puderbeuteln – Hinweise auf soziale Zusammenkunft, Alltagsorganisation und äußere Repräsentation auch unterhalb der herrschaftlichen Sphäre. Die Aufteilung der weiteren Kammern (Nr. 30–32) zeigt eine feine soziale Differenzierung: Während der Verwalter Maack über ein ordentliches Bettzeug, Tische und textile Ausstattung verfügte, war die Kammer des Dieners Carl zugleich Schuh- und Gerätekammer. Briere, vermutlich ein höhergestellter Hausdiener der auch das Inventar anfertigen durfte, hatte neben einem Bureau und einem englischen Stuhl auch Zugang zu einem ehemaligen Waffenschrank, der nun als Schrank mit Leinenvorhang diente.

Das Souterrain spiegelt damit nicht nur die technische Ausstattung eines adeligen Wirtschaftshaushalts, sondern auch die soziale Binnenstruktur des Hauses wider. Die architektonische Unterordnung – unterhalb des Wohn- und Repräsentationsgeschosses – entspricht der barocken Hausordnung, in der das dominium oeconomicum dem dominium politicum untergeordnet war .

Gleichzeitig ermöglicht das Inventar einen seltenen Einblick in die materielle Lebenswelt der Bediensteten, deren Arbeits- und Wohnbedingungen nicht nur funktional, sondern auch in Ansätzen personalisiert und differenziert organisiert waren. In dieser Kombination aus Disziplin, Vorrat, Hierarchie und Präsenz dokumentiert das Souterrain von Schloss Angern exemplarisch die wirtschaftliche Rückseite barocker Herrschaft.

Das Souterrain um 1845

Das Schloss Angern wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts unter Graf Edo Friedrich Christoph Daniel von der Schulenburg (1816–1904) umfassend umgebaut. Die klassizistische Umgestaltung betraf nicht nur die Fassaden und Wohnräume, sondern auch die innere Organisation des Hauses, insbesondere die funktionalen Bereiche im Souterrain. Der Wandel gegenüber dem barocken Zustand um 1750 manifestiert sich in der zunehmenden Rationalisierung der hauswirtschaftlichen Infrastruktur, wie sie sich aus dem Findbuch Rep. H Angern Nr. 79 (Inventar 1821/1845) rekonstruieren lässt.

Die Küche wurde in dieser Phase nicht mehr nur als Ort des Kochens verstanden, sondern als multifunktionales Zentrum der Versorgung und Vorratshaltung. Das Inventar verzeichnet neben Kesseln, Pfannen und Kochgeschirr auch zahlreiche Aufbewahrungsgefäße, Wandregale und spezialisierte Vorratsschränke. Es finden sich Hinweise auf neue technische Ausstattungen wie eine fest installierte Wasserpumpe, Marmorarbeitsflächen und gusseiserne Kochplatten, die auf den Einfluss industrieller Entwicklungen und urbaner Wohnstandards auch im ländlichen Adelshaus hinweisen (Rep. H Nr. 79, Küchenraum, Bl. 47r).

Der Lebensmittelvorrat war nun in mehrere Kammern aufgeteilt: eine für Trockenvorräte, eine für Getreide, eine für Eingemachtes, daneben ein Flaschenlager mit mehreren hundert Weinfässern und Bouteillen unterschiedlicher Größe und Herkunft. Das Dienstpersonal erhielt eigene Ablagen, Lagermöbel und eine klar definierte Raumzuteilung, was auf eine verfeinerte Organisationsstruktur innerhalb des Hausbetriebs schließen lässt. Auch der große Mehlkasten, Butterfässer und Vorratsfässer für Sauerkraut und Kirschen belegen eine autarke Vorratswirtschaft.

Parallel dazu ändert sich die soziale Struktur des unteren Hauspersonals. Der Verwalter, die Köchin, ein Knecht und weitere Bedienstete hatten nun individuell ausgestattete Schlaf- und Aufenthaltsräume, meist mit eigenen Wascheinrichtungen, kleinen Kommoden, Spiegeln und Stühlen. Ausstattungsdetails wie Wachsleinwand auf Tischen, bunt gestrichene Wände und gebrauchsspezifisch organisierte Möbel (z. B. Schlüsselbretter, Regalsysteme) spiegeln eine bürgerlich geprägte Dienstbotenkultur, die zunehmend Wert auf Ordnung, Hygiene und Funktionalismus legte.

Insgesamt zeigt sich im Souterrain des Schlosses Angern um 1845 ein deutlicher Bruch mit barocken Haushaltsidealen zugunsten einer preußisch geprägten Effizienzarchitektur. Die Räume sind nicht mehr bloß dienende Nebenbereiche, sondern bilden ein rational organisiertes Subsystem des Hauses, das die Funktionsweise eines adeligen Gutshofs im 19. Jahrhundert auf eine neue Grundlage stellte.

Hygiene und Versorgung im Souterrain (1745–1845)

Die hygienischen Bedingungen und Versorgungspraktiken im Souterrain des Schlosses Angern spiegeln den Wandel adeliger Hauswirtschaft zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert exemplarisch wider. Um 1750 bestand die Ausstattung aus grundlegenden Reinigungs-, Wasch- und Vorratsgeräten: Scheuertonnen, Wassertonnen, Waschzuber, Wasserkannen und zahlreiche Behältnisse für die Aufbewahrung und Zubereitung von Lebensmitteln. Auch Nachttöpfe, Bettwärmer und Bratspieße finden sich in den barocken Inventaren (Rep. H Nr. 76, Nr. 24–26), was auf eine enge Verzahnung von Pflege, Versorgung und persönlicher Dienlichkeit hinweist.

Im Jahr 1845 dagegen zeigt das Inventar Rep. H Nr. 79 eine deutliche Modernisierung: Die Einführung von Marmorarbeitsflächen, einer Wasserpumpe und gusseisernen Kochplatten markiert den Einzug industrieller Standards in die ländlich-adelige Haushaltssphäre. Separate Räume für Eingemachtes, Flaschen, Trockenvorräte und Frischware belegen eine zunehmend rationalisierte Vorratshaltung. Die Trennung von Speise-, Koch- und Lagerfunktionen lässt sich architektonisch nachvollziehen und steht im Einklang mit den hygienischen Reformdiskursen des 19. Jahrhunderts.

Auch die individuelle Ausstattung der Dienstbotenräume mit Spiegeln, Waschgelegenheiten und abwischbaren Oberflächen verweist auf ein neues Bewusstsein für Privathygiene und funktionale Differenzierung. Die Verwendung von Wachsleinwand als Tischbezug, das Vorhandensein von Krügen mit Deckel, Putzwerkzeug und Gewürzschächtelchen lassen sich als Ausdruck bürgerlicher Ordnungskultur im Wirtschaftstrakt des adeligen Hauses interpretieren.

Hierarchie und Hausdisziplin im Souterrain (1745–1845)

Das Souterrain von Schloss Angern bietet ein eindrucksvolles Zeugnis der hierarchischen Organisation adeliger Haushalte im 18. und 19. Jahrhundert. Bereits im Inventar von 1752 (Rep. H Nr. 76) lassen sich klar zugewiesene Räume für spezifisches Dienstpersonal erkennen: eigene Kammern für den Koch, den Verwalter, den Diener Carl sowie die große Gesindestube mit einem länglichen Tisch, zwölf Schemel, zwei Bänken und sogar Perückenköpfen zur Herrschaftsvorbereitung. Die Ausstattung dieser Räume war einfach, aber funktional und auf ständige Verfügbarkeit des Personals ausgerichtet.

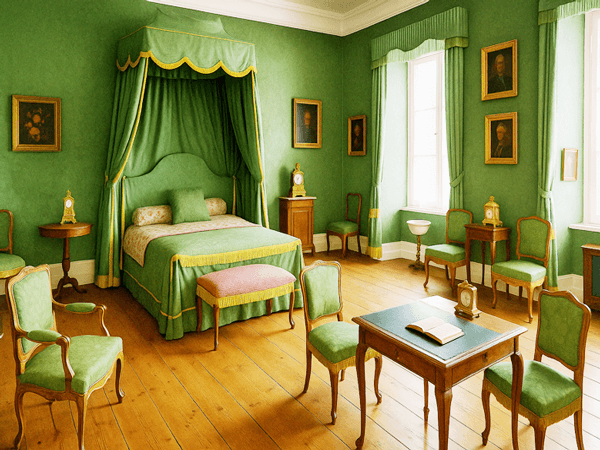

Mit der klassizistischen Umgestaltung um 1845 (Rep. H Nr. 79) differenzierte sich die Raum- und Funktionszuweisung weiter aus. Dienstbotenräume wurden nicht nur nach Rang, sondern auch nach Geschlecht und Aufgabe unterteilt. Die Personalstruktur folgte nun einem arbeitsteiligen Modell mit präzise benannten Zuständigkeiten (Koch, Aufwärter, Wirtschaftsknecht, Verwalter). Die Schlaf- und Arbeitsräume spiegelten die Stellung der Personen im Haushalt: Wachsleinwandtische, gestrichene Büromöbel, Spiegel, persönliche Textilien und verschließbare Schränke dokumentieren ein wachsendes Maß an Individualisierung.

Zugleich zeigen sich Elemente der Hausdisziplin: Kontrollierbare Lagerbereiche, zentral positionierte Mehltische, Schlüsselbretter, nummerierte Gefäße und systematische Raumausweisungen belegen ein Organisationsprinzip, das der Verwaltung eines „Haushalts als Betrieb“ entspricht. In dieser Struktur manifestiert sich der Übergang von einer höfisch geprägten Hausherrenkontrolle hin zu einer vordisponierten Binnenordnung mit klar geregelten Zugangs-, Zuständigkeits- und Versorgungsketten.

Vergleichbare Beispiele des Souterrains

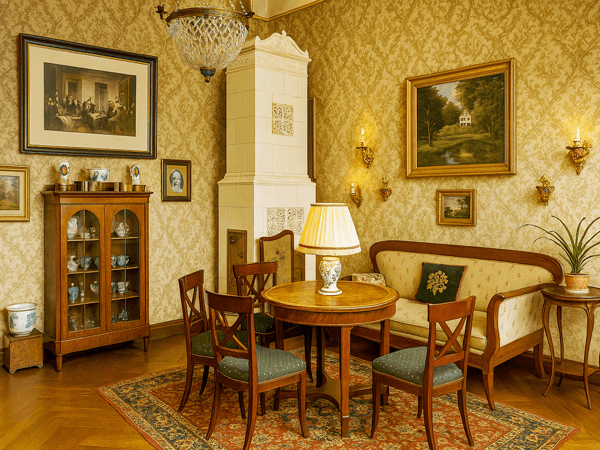

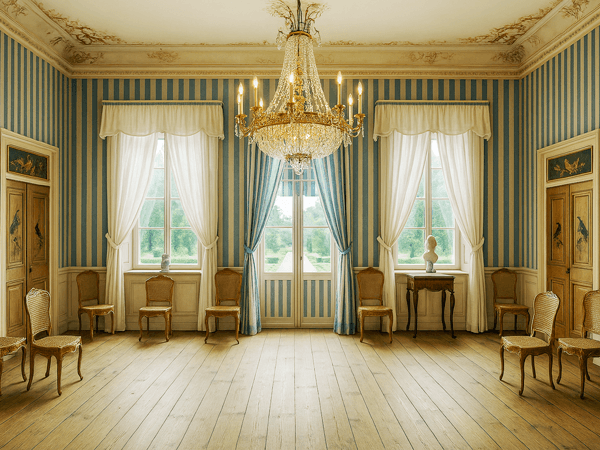

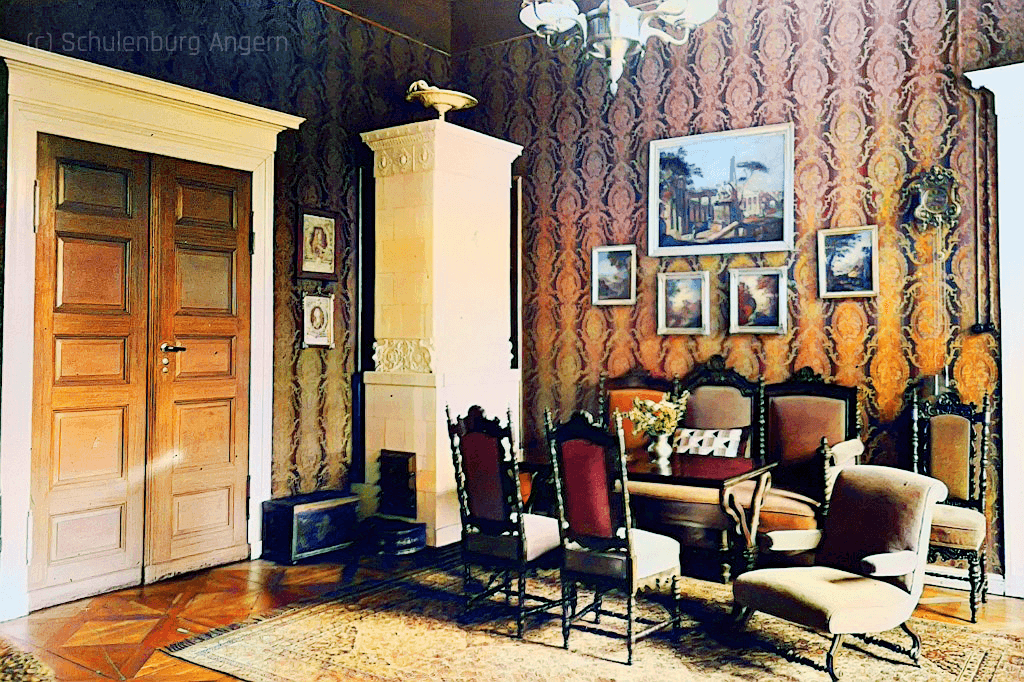

Die Entwicklung des Souterrains im Schloss Angern zwischen 1745 und 1845 lässt sich nicht nur aus den hausinternen Inventaren (Rep. H Nr. 76 und Nr. 79) rekonstruieren, sondern gewinnt an Bedeutung durch den Vergleich mit anderen Residenzen des Adels in Mitteldeutschland und darüber hinaus. Dieser Vergleich macht deutlich, wie typisch die Organisation, Ausstattung und soziale Struktur des Angerner Souterrains für barocke und klassizistische Herrenhäuser war – und wo Besonderheiten lagen.

Bereits in Schloss Oranienbaum (erbaut ab 1683) ist die funktionale Trennung zwischen Belétage und Wirtschaftstrakt baulich sichtbar: Die Küche war im Untergeschoss verortet, mit eigenen Anlieferwegen, Speisekammern und Personalräumen. Auch dort finden sich Hinweise auf differenzierte Vorratshaltung, eigene Bedienstetenräume und die enge Verknüpfung von Repräsentation und Haushaltsführung (vgl. Stiftung Dome und Schlösser Sachsen-Anhalt, Schloss Oranienbaum, Inventar 1795).

Ein weiteres Beispiel stellt das barocke Schloss Burgscheidungen (um 1720) dar, wo die Küche mit mehr als drei separaten Räumen und einem angeschlossenen Kesselhaus nachgewiesen ist. Auch hier war das Personal streng räumlich zugewiesen – mit einfacher Ausstattung, zentraler Schlafstube und kontrolliertem Zugang zu Lagerräumen. Das „Hausbuch“ des Schlosses belegt regelmäßige Reinigung, die Nutzung von Mehlkästen, Bettpfannen, Bratspießen und mobilem Küchenmobiliar (vgl. Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Rep. A 40, Nr. 3129).

In Hundisburg, dem repräsentativen Land- und Regierungssitz des preußischen Kammerpräsidenten von Alvensleben, wurde die gesamte Küchenanlage bereits im 18. Jahrhundert auf Vorratswirtschaft und differenzierte Dienerorganisation ausgelegt. Dort zeigen sich bereits Strukturen, die in Angern erst um 1845 erreicht wurden: fest installierte Kesselzüge, Zinnkeller, Vorratskammern für Sauerkraut, Butterschlagen und Obstverarbeitung (vgl. Baudokumentation Schloss Hundisburg, 2004).

Auch im internationalen Kontext lassen sich Parallelen beobachten: In den englischen Country Houses des 18. Jahrhunderts – etwa in Holkham Hall oder Petworth House – wurden im Souterrain separate Verkehrsachsen, Klingelsysteme, Speiseaufzüge und Bedienstetenzugänge eingerichtet. Der funktionale Anspruch dieser Bauten war der gleichen Entwicklung verpflichtet: eine strikte räumliche Trennung von Dienst und Repräsentation sowie eine durchdachte Binnenorganisation des Hauses (vgl. Girouard, Mark: Life in the English Country House, New Haven 1978).

In Frankreich wiederum verlagerten die hôtels particuliers des 18. Jahrhunderts die Küche regelmäßig in den Souterrain oder in gesonderte Flügel (z. B. Hôtel de Matignon, Paris), wobei dort früh bereits Ansätze industrieller Ausstattung zu beobachten sind. Die Logistik, vom Flaschenaufzug bis zur unterirdischen Durchreiche, verweist auf ein „unsichtbares“ Personalwesen – ein Ideal, das sich auch in Angern andeutet (vgl. de Jean, Joan: The Age of Comfort, New York 2009).

Fazit: Das Souterrain von Schloss Angern ist in seiner Entwicklung von 1745 bis 1845 kein Sonderfall, sondern ein regionaltypisches Beispiel einer adeligen Haushaltsorganisation im Wandel. Die bauliche, funktionale und soziale Ordnung ist in vielfacher Weise vergleichbar mit landesherrlichen, höfischen und großbürgerlichen Beispielen in Mitteldeutschland und darüber hinaus. Seine Besonderheit liegt in der dichten Inventarüberlieferung, die selten so präzise Auskunft über Ausstattung, Nutzung und Binnenstruktur eines adeligen Wirtschaftstrakts gibt.

Quellen

- Inventar Schloss Angern, Rep. H Nr. 76 (1752), Nr. 24–26.

- Ebd., Nr. 27–28.

- Eckart, Wolfgang: Barocke Hauswirtschaft und Dienstbotenkultur, München 1989, S. 88–103.

- Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 79, Inventar 1821/1845.

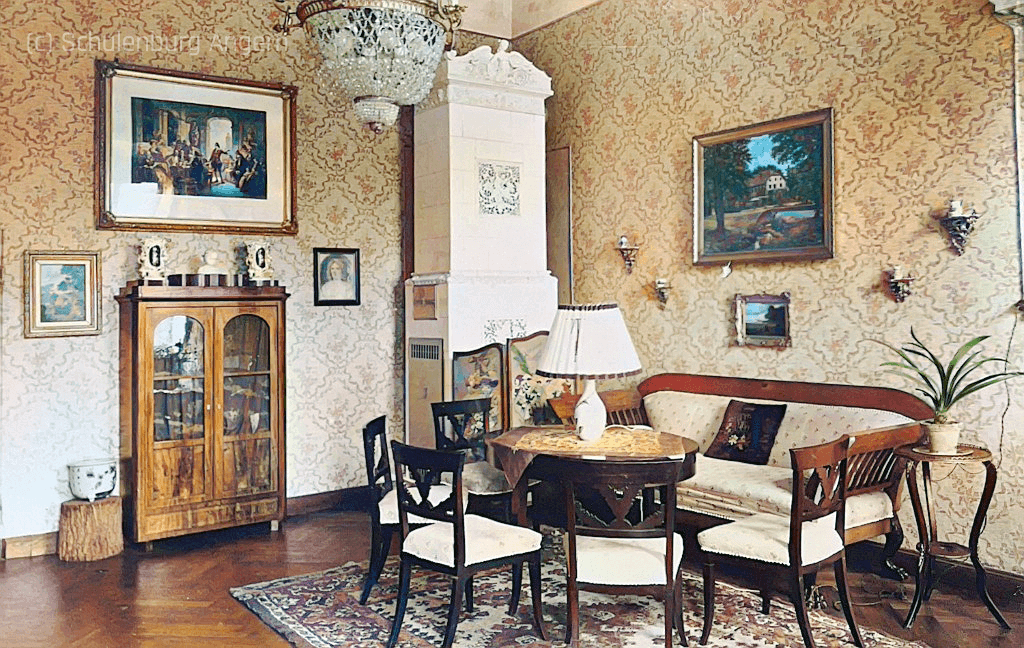

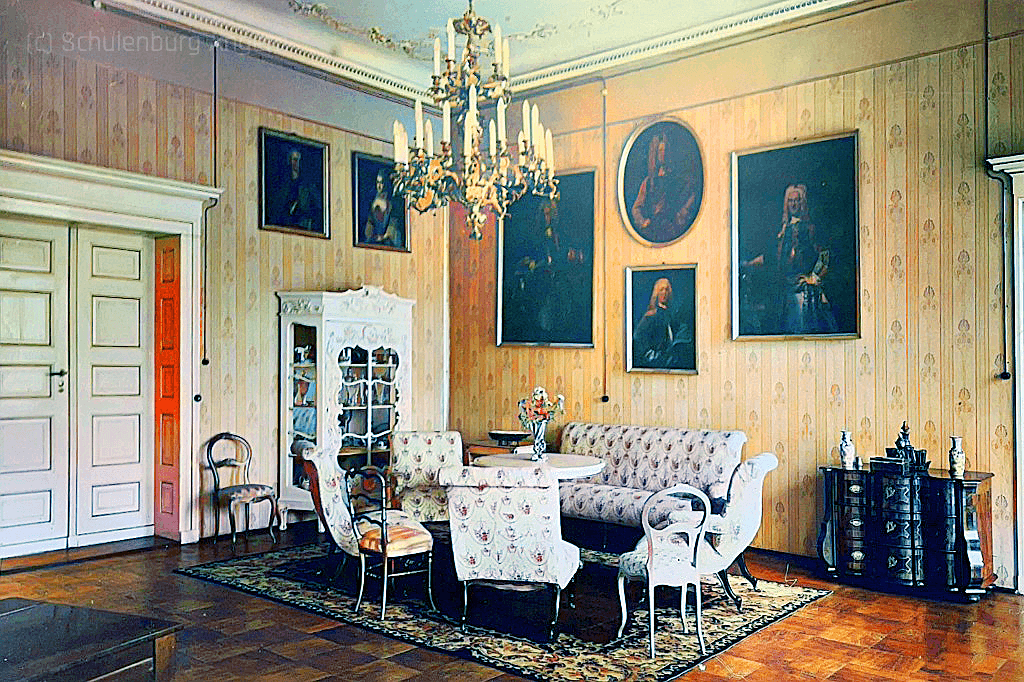

- Publikation: Schloss Angern. Geschichte und Architektur (2022), S. 24–26.

- Hecht, Johanna: Wohnkultur des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1987.

- Westermann-Angerhausen, Hiltrud: Dienstbotenleben im 19. Jahrhundert, Bonn 1995.

- Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 76 (1752), Nr. 27–32.

- Ebd., Rep. H Nr. 79 (1845), Dienstbotenzimmer und Wirtschaftsraum.

- Rödel, Volker: Adelssitze und Herrensitze in Mitteldeutschland, München 2002.