Gerichtspraxis und Raumordnung adliger Herrschaft im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus. Im Ostflügel des barocken Schlosses Angern richtete Christoph Daniel von der Schulenburg um 1750 die Gerichtsstube des Patrimonialgerichts ein – ein Raum, der exemplarisch die Verbindung von Rechtsprechung, Repräsentation und Verwaltungsorganisation im Rahmen adliger Grundherrschaft verkörpert. Die räumliche Nähe zum Archiv sowie zu Kanzlei- und Wohnräumen von Amtsbediensteten verweist auf ein funktionales Gefüge, in dem das Patrimonialgericht als Kerninstrument lokaler Herrschaft institutionell und räumlich verankert war.

Das Patrimonialgericht als Ausdruck adliger Niedergerichtsbarkeit

Das Patrimonialgericht – auch „niedere Gerichtsbarkeit“ genannt – war das dem Landadel vom Landesherrn übertragene Recht, auf dem eigenen Gut über die abhängigen Untertanen in zivil- und polizeirechtlichen Angelegenheiten zu urteilen. Es umfasste typischerweise Streitigkeiten um Eigentum, Nachbarschaft, Wege- und Weiderechte, Verstöße gegen die Dorfordnung (wie Trunksucht oder Holzfrevel), Schuldenstreitigkeiten und einfache Kriminalfälle ohne Blutgerichtsbarkeit[1]. Die von der Gutsherrschaft ausgeübte Gerichtsbarkeit war nicht nur Rechtspflege, sondern auch ein zentrales Mittel der sozialen Disziplinierung und der Herrschaftslegitimation[2].

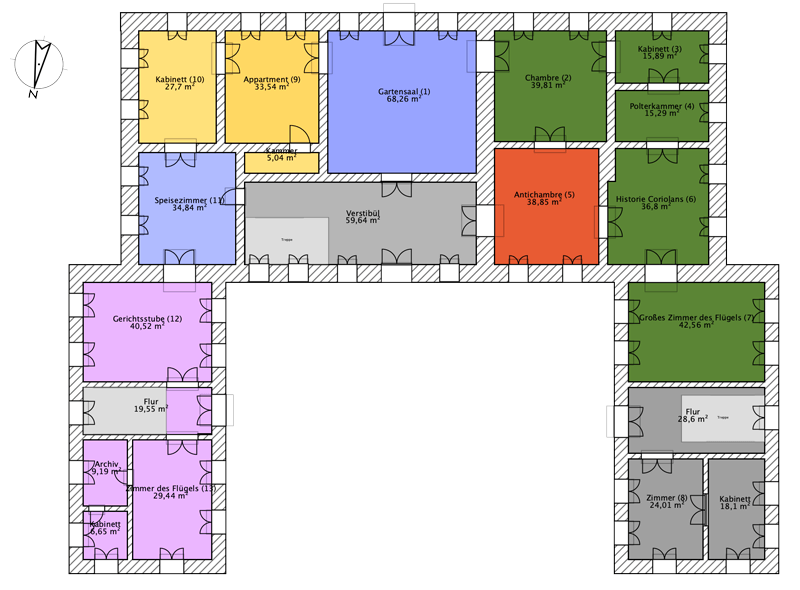

Grundriss des Schlosses in Angern um 1740 mit Patrimonialgericht (rosa)

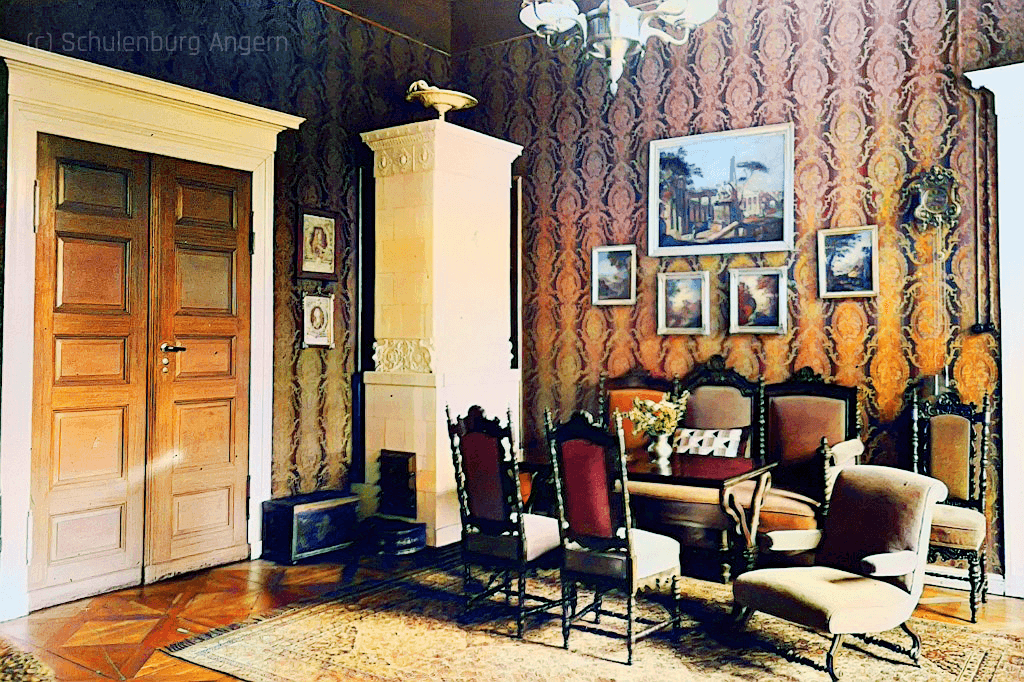

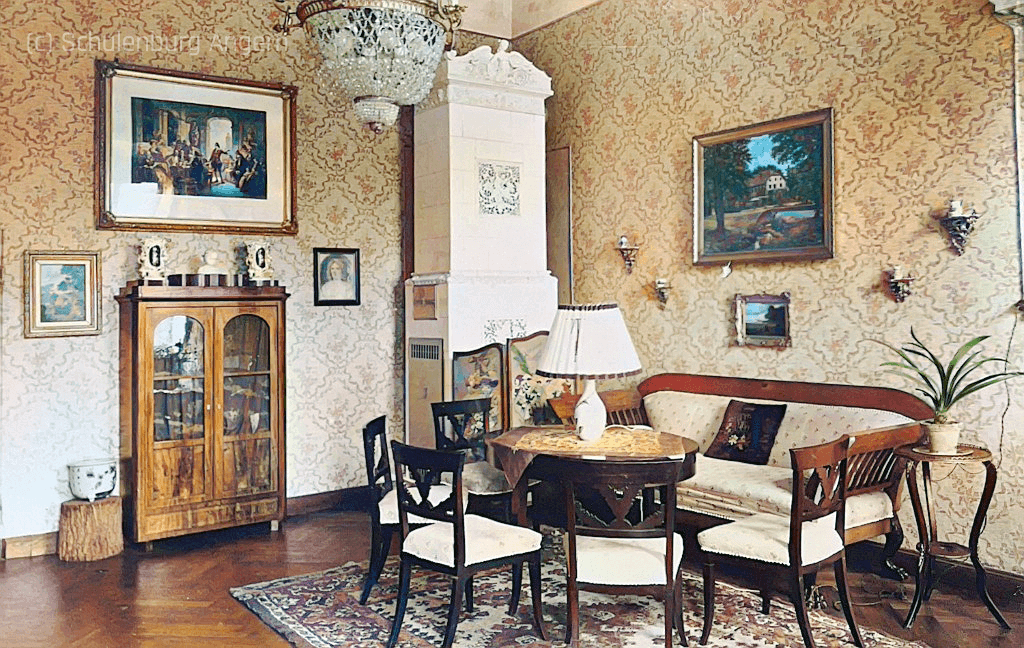

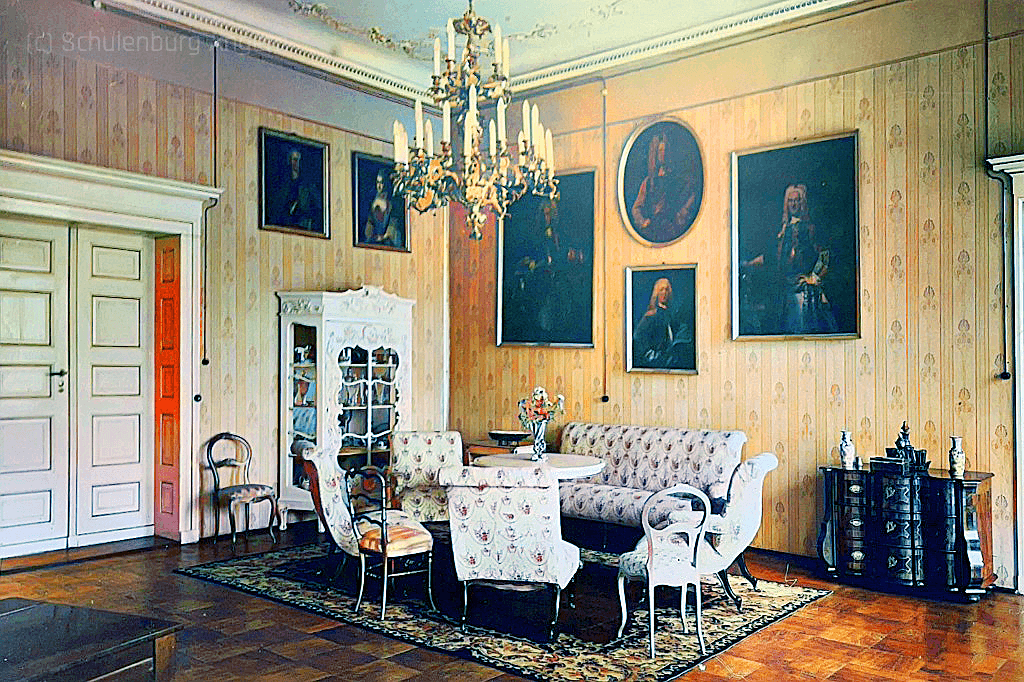

Die Gerichtsstube als Raum patrimonialer Autorität

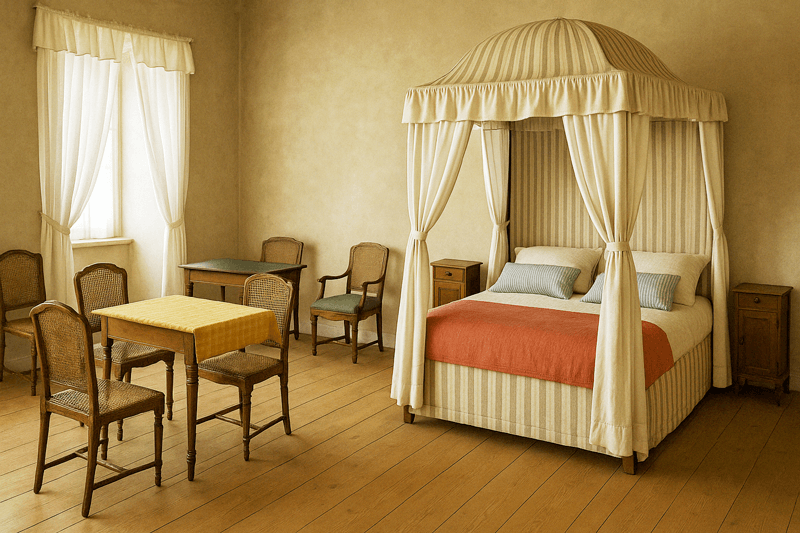

Die im Inventar von 1752 verzeichnete Gerichtsstube im Ostflügel des Schlosses Angern bildete das institutionelle Zentrum für die Umsetzung der Dorfordnung und verkörperte zugleich die rechtliche, administrative und moralische Autorität des Grundherrn über das dörfliche Leben. Sie stellt einen bemerkenswerten Raumtypus innerhalb der barocken Raumordnung eines adligen Gutsbetriebes dar. Ihre spärliche Möblierung mit lediglich einem Kuppelbett, drei englischen Rohrstühlen und textilem Fensterschmuck lässt sich bei näherer Betrachtung als Ausdruck einer funktionalen, temporären und diszipliniert geordneten Nutzung deuten – typisch für administrative Nebenräume im ländlichen Adel des 18. Jahrhunderts.

In zahlreichen landadeligen Residenzen des Alten Reichs war es üblich, dass sich in einem nicht-repräsentativen Flügel ein Raum zur Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit befand – also zur Verhandlung lokaler Streitigkeiten, zur Verkündung von Ordnungsmaßnahmen, oder zur Verwaltung bäuerlicher Angelegenheiten. Diese sogenannten „Gerichtsstuben“ mussten nicht dauerhaft möbliert sein, sondern konnten flexibel eingerichtet oder situativ genutzt werden.

Die Gerichtsstube war zentraler Ort für die Umsetzung und Durchsetzung der Angernschen Dorfordnung auf Grundlage der Magdeburgischen Polizeiordnung. Sie wird im Generalinventar von 1752 (Gutsarchiv Angern, Rep. H 76) nicht nur als funktionaler Verwaltungsraum, sondern auch als ein symbolisch aufgeladener Ort der Herrschaft beschrieben. Ausgestattet mit einem gestreift leinernen Kuppelbett, einfachen englischen Rohrstühlen, einem Tisch und einem Aktenrepositorium, diente die Gerichtsstube nicht nur als Ort für formale Rechtsakte, sondern auch als Wohn- und Arbeitsraum des Gerichtshalters. Ihre Einrichtung war schlicht, aber zweckmäßig – Ausdruck einer frühen bürokratischen Ordnungspraxis im ländlichen Raum. Die Dorfordnung, von Christoph Daniel Freiherr von der Schulenburg vermutlich in den späten 1730er- oder frühen 1740er-Jahren erlassen, verweist in zahlreichen Paragraphen auf die Gerichtsstube als institutionellen Bezugspunkt. Vergehen gegen die Ordnung – vom wiederholten Fernbleiben vom Gottesdienst über Flurschäden und Trunkenheit bis hin zu unerlaubten Verlöbnissen oder wirtschaftlichem Fehlverhalten – sollten dem Gericht gemeldet und dort „zur weiteren Verfügung“ verhandelt werden. Der Gerichtshalter war befugt, Verwarnungen auszusprechen, Geld- und Leibesstrafen zu verhängen und, im Wiederholungsfall, Haft anzuordnen. Der Raum wurde somit zum Vollzugsort eines frühmodernen normativen Systems, das Gehorsam, Moral und Ordnung nicht nur forderte, sondern auch sanktionierte.

Gleichzeitig diente die Gerichtsstube als Ort der sozialen Sichtbarkeit obrigkeitlicher Macht. Hier wurden Ehestiftungen registriert, Vertragsabschlüsse bestätigt, Vormundschaften geregelt und wirtschaftliche Konflikte geschlichtet. Die Dorfordnung bestimmte ausdrücklich, dass alle Verträge nur dann rechtsgültig seien, wenn sie in der Gerichtsstube beurkundet und mit dem Gerichtssiegel versehen wurden. Wer ohne Genehmigung verkaufte, verpachtete oder verlieh, musste mit Strafen rechnen – dokumentiert und vollzogen durch das herrschaftliche Gericht.

Die Gerichtsstube fungierte damit als Schnittstelle zwischen der schriftlich fixierten Ordnung des Gutsherrn und der gelebten Realität der Dorfbevölkerung. Sie war Ort der Disziplinierung, der Verwaltung und der rechtlichen Legitimation – und zugleich Ausdruck des paternalistischen Anspruchs Christoph Daniels, als Gerichtsherr nicht nur über Besitz und Produktion, sondern auch über Sitte, Moral und Gemeinsinn seiner Untertanen zu wachen. Der institutionelle Zusammenhang von Dorfordnung und Gerichtsstube veranschaulicht in exemplarischer Weise, wie sich landesherrliche Polizeiordnungen im lokal-adligen Kontext konkretisierten und über den baulich verankerten Justizraum in die soziale Praxis hineinwirkten.

Der Gerichtshalter fungierte als zentrale Instanz in der alltäglichen Herrschaftsausübung Christoph Daniel von der Schulenburgs und war als ausführendes Organ für die Überwachung, Bestätigung und Sanktionierung der in der Dorfordnung festgelegten Pflichten und Verbote verantwortlich – von der Registrierung von Ehestiftungen bis zur Ahndung moralischer oder wirtschaftlicher Vergehen. Die Ausstattung der Gerichtsstube im Schloss Angern deutet darauf hin, dass der Gerichtshalter sie nicht nur als Amtsraum, sondern auch als temporären Wohn- und Arbeitsort nutzte – eine Praxis, die dem frühneuzeitlichen Modell patrimonialer Gerichtsbarkeit entsprach.

Die Gerichtsstube im Ostflügel des Schlosses Angern war auf bemerkenswerte Weise in das räumliche und funktionale Gefüge des Hauses eingebunden. Sie war sowohl vom Speisezimmer im Erdgeschoss aus intern zugänglich, als auch über eine eigene Tür im östlichen Seitenflügel direkt von der Vorfahrt her betretbar. Diese doppelte Erschließung verweist auf ihre Sonderstellung im Hausverband: Als Schnittstelle zwischen dem herrschaftlichen Wohnbereich und dem öffentlichen Außenraum diente sie nicht nur der internen Kontrolle, sondern ermöglichte es auch, Externe – etwa Untertanen oder Bittsteller – ohne Umwege in den Gerichtsraum zu führen. Gerade für adlige Patrimonialgerichte war es typisch, dass Gerichtsstuben eine gewisse Zugänglichkeit und Sichtbarkeit gegenüber der Dorfgemeinschaft aufwiesen, zugleich aber durch ihre Lage unter Kontrolle der Herrschaft blieben. Die Architektur spiegelt damit den rechtlichen und sozialen Charakter der Gerichtsstube als halböffentlichen Raum herrschaftlicher Macht wider.

Ein vergleichbares Beispiel bietet das Schloss Kunrau in der Altmark, wo ebenfalls ein schlicht ausgestatteter Raum im Seitenflügel als Ort der Herrschaftsausübung nachweisbar ist (vgl. Dehio Sachsen-Anhalt II, 1999). Auch im Herrenhaus Basedow in Mecklenburg war ein „Gerichtszimmer“ mit reduzierter Möblierung belegt – in der Regel mit Sitzgelegenheiten, einer Bibel, einer Urkundentruhe, jedoch ohne fest eingebauten Schreibtisch oder Schrank.

KI generierte Ansicht der Gerichtsstube im Ostflügel um 1750

Das Inventar von 1752 beschreibt die Gerichtsstube folgendermaßen:

„Ein gestreift leinen Kuppelbett, worin 1 blau und weiß gestreiftes Drell-Unterbett, 1 Pfühl desgleichen, 1 altes gestreiftes Barchent-Pfühl, 1 rot leinenes Unterbett und 1 Kissen desgleichen. 3 englische Rohrstühle. 8 Gardinen und 4 Falballas von gestreifter schlesischer Leinwand.“[3]

Schlafmöbel in Funktionsräumen – pragmatischer Doppelnutzen. Die Präsenz eines vollständig ausgestatteten Kuppelbettes in der Gerichtsstube von Angern verweist auf einen verbreiteten Multifunktionsgebrauch adliger Nebenräume. Solche Räume dienten nicht nur amtlichen Funktionen, sondern auch der Unterbringung von Bediensteten, Durchreisenden, Verwaltern oder Schreibpersonal. Auch im Inventar des Schlosses Hundisburg (Kreis Haldensleben, 1742) finden sich mehrfach Hinweise auf Schlafstellen in Kanzlei- oder Amtsräumen – meist einfache Betten mit wenigen Beistellmöbeln, oft mit Nummern signiert. Der Eintrag im Angerner Inventar – mit einer detaillierten Aufzählung von Drellunterbett, Pfuhl, rotem Überbett und Kissen (alle unter Signatur No. 11) – lässt erkennen, dass das Bett Teil eines hausintern standardisierten Möbelsystems war, dessen Komponenten inventarisch erfasst und innerhalb verschiedener Räume bedarfsorientiert zugewiesen wurden.

Rohrstühle und textile Ordnung: Diese Ausstattung verbindet schlichte Funktionalität mit höfischer Anmutung. Die englischen Rohrstühle galten als modern und bequem. Solche Stühle wurden vielfach in Vorrat gehalten und bei Bedarf in Gerichtsstuben oder Wirtschaftszimmern eingesetzt. Die schlesischen Gardinen mit Falballas waren Zeichen kontrollierter Repräsentation[4]. Schlesische Leinwand war ein verbreitetes, robustes Gewebe, das in gutsherrlichen Haushalten für Nebenräume bevorzugt wurde – günstig, aber dekorativ. Die Gerichtsstube war damit kein nüchterner Funktionsraum, sondern eine Bühne, auf der soziale Ordnung öffentlich demonstriert und eingeübt wurde[5]. Dass ein Bett vorhanden war, deutet auf eine Doppelnutzung des Raumes auch für dienstliche Übernachtungen von Amtsträgern hin, wie es im patrimonialen System nicht unüblich war[6].

Gericht, Archiv und Kanzlei – ein institutionelles Raumensemble adliger Herrschaft

Die räumliche Konstellation im Ostflügel des Schlosses Angern um 1750 offenbart eine klar funktional gegliederte Struktur, wie sie für patrimoniale Verwaltungszentren des 18. Jahrhunderts typisch ist. Die Gerichtsstube (Inventar Nr. 12) bildet das Zentrum der Rechtsprechung. Direkt daneben befinden sich ein Raum mit einem Doppelbett und mehreren Arbeitstischen (Nr. 13) sowie ein angrenzendes Kabinett mit Repositorium und Feldbett. Noch weiter im Anschluss liegt das Gutsarchiv, zu dem 1750 ein neues Inventar erstellt wurde und dessen Kopie „Sr. Exzellenz auch zugestellet“ wurde[1]. Diese Anordnung ist nicht zufällig, sondern Ausdruck einer verwaltungslogisch durchdachten Raumfolge, die Gerichtspraxis, Schriftlichkeit und Herrschaft symbolisch und funktional verbindet.

Die Gerichtsstube fungierte als öffentlicher Raum adliger Herrschaftsausübung. Hier wurden nicht nur Streitigkeiten verhandelt, sondern auch Dorfordnungen bestätigt, Pachtverträge protokolliert und obrigkeitliche Entscheidungen öffentlich gemacht. Ihre Ausstattung – unter anderem drei englische Rohrstühle, ein einfaches Kuppelbett, gestreifte schlesische Gardinen – verweist auf eine Mischung aus Repräsentation und Alltagsfunktion. Der Raum war nicht nur Ort des Urteils, sondern zugleich ein Zeichen für die „Anwesenheit der Herrschaft im Recht“[2].

KI generierte Ansicht des Verwaltungszimmers um 1750

Unmittelbar benachbart war ein Verwaltungszimmer mit Schreibfunktion, das im Inventar als „Zimmer neben dem Archiv“ (Nr. 13) bezeichnet wird. Es war mit einem großen zweischläfrigen Kuppelbett, Tischen mit Wachsleinwand, Lehnstühlen und Rohrstühlen ausgestattet. Der Tisch mit Wachsleinwand ist ein typischer Hinweis auf Schreibarbeit mit Tinte und Siegel, da diese wasserabweisende Fläche häufig zur Ablage von Schriftstücken, Protokollen und Siegelmaterial diente[3]. Die Anwesenheit eines zweiten kleineren Raumes („Kabinett“) mit einem Feldbett und einem hölzernen Repositorium verstärkt den Eindruck, dass dieser Raumkomplex als Kanzlei fungierte: als Ort, an dem gerichtliche Vorgänge protokolliert, Urteile schriftlich fixiert, Abschriften gefertigt und Akten vorbereitet wurden[4].

Der Übergang vom Kanzleiraum zum Archiv, das den Abschluss der Raumsequenz bildet, verweist auf den archivalischen Charakter frühneuzeitlicher Justiz, in der Rechtsgeltung zunehmend durch Schrift und Dokumentation gesichert wurde. In patrimonialen Archiven wurden nicht nur Verträge und Urteile abgelegt, sondern auch genealogische Nachweise, Lehnregister, Pachtlisten, Hofordnungen und Bauakten gesammelt – oft unter Aufsicht eines beamteten Schreibers oder Gutssekretärs[5]. Die Erwähnung, dass 1750 ein neues Archivinventar erstellt und dem Schlossherrn persönlich übergeben wurde, lässt auf einen formellen Verwaltungsakt schließen – mit paralleler Archivführung und Überprüfung durch die herrschaftliche Instanz.

Die räumliche Nähe von Gericht, Kanzlei und Archiv ist ein Ausdruck der Herrschaft durch Schrift im Sinne der Verwaltungspraxis des aufgeklärten Absolutismus. Während das Gericht symbolisch den Akt der Entscheidung und Autorität verkörperte, wurde in der Kanzlei die Protokollierung und Ordnung dieser Autorität vollzogen. Das Archiv hingegen bildete den Erinnerungsraum und die Beweisgrundlage, auf die spätere Prozesse, Erbschaften oder Auseinandersetzungen zurückgreifen konnten. Damit zeigt sich im Ostflügel von Angern eine mikroarchitektonische Verdichtung von Funktion, Ritual und Schriftlichkeit, wie sie für die spätbarocke Adelsverwaltung charakteristisch war.

„Die Architektur der Justiz ist in der Frühen Neuzeit keine bloße Kulisse, sondern Medium der Macht“ – schreibt Franz-Josef Arlinghaus in seiner Studie über Gerichtsräume[6].

Auch in Angern ist die Gerichtsstube mit den angrenzenden Räumen nicht als isoliertes Möbelsetting zu verstehen, sondern als symbolisch und funktional durchstrukturierter Verwaltungsbereich, der Ordnung im doppelten Sinne repräsentierte: als äußere gesellschaftliche Struktur und als innere administrative Logik.

Fußnoten

[1] Inventarverzeichnis Schloss Angern, 1752, Rep. H 76, Nr. 12–13, Gutsarchiv Angern (Transkription 2022).

[2] Franz-Josef Arlinghaus: Gerichtsräume. Herrschaft und Ritual in der frühneuzeitlichen Justiz, Frankfurt a. M. 2004, S. 105–110.

[3] Thomas Max Safley: Matters of Exchange. Commerce, Communication, and the Administration of Empire in Early Modern Europe, Cambridge 2020, S. 109 f.

[4] Beatrix Bastl: Hofschreiber und Kanzlisten. Schriftlichkeit und Amtsführung im frühneuzeitlichen Adelshaus, Wien 2011, S. 171–185.

[5] Lorenz Friedrich Beck: Die Archive des Adels. Schriftkultur, Hausmacht und Gedächtnis in der Frühen Neuzeit, Göttingen 2021, S. 75–110.

[6] Arlinghaus, Gerichtsräume, S. 12.

Quellen

- Inventarverzeichnis Schloss Angern, Gutsarchiv Angern, Rep. H 76 (1752).

- Dehio-Handbuch Sachsen-Anhalt II: Regierungsbezirk Magdeburg. München 1999.

- Dethlefs, Norbert: Die Ausstattung ländlicher Adelshäuser in Norddeutschland im 18. Jahrhundert. Hamburg 2004.

- Krüger, Kerstin: Adlige Wohnkultur in der frühen Neuzeit – Räume, Rituale und Repräsentation. Göttingen 2010.

- Danneil, Johann Friedrich: Das Schloss Kunrau und die Herrschaftsverfassung der Altmark. Salzwedel, 1846.