Die Innenausstattung des Schlosses Angern zur Zeit des 18. Jahrhunderts stellt ein herausragendes Beispiel adliger Wohnkultur im mitteldeutschen Raum dar. Sie wurde maßgeblich von Christoph Daniel von der Schulenburg geprägt, der nicht nur die bauliche Umgestaltung des Schlosses in Auftrag gab, sondern auch großen Wert auf eine zeitgemäße, stilistisch anspruchsvolle Einrichtung legte. Das dabei entstandene Ensemble steht exemplarisch für die Verbindung von Repräsentation, Funktionalität und stilistischer Eleganz im Übergang vom Spätbarock zum Rokoko.

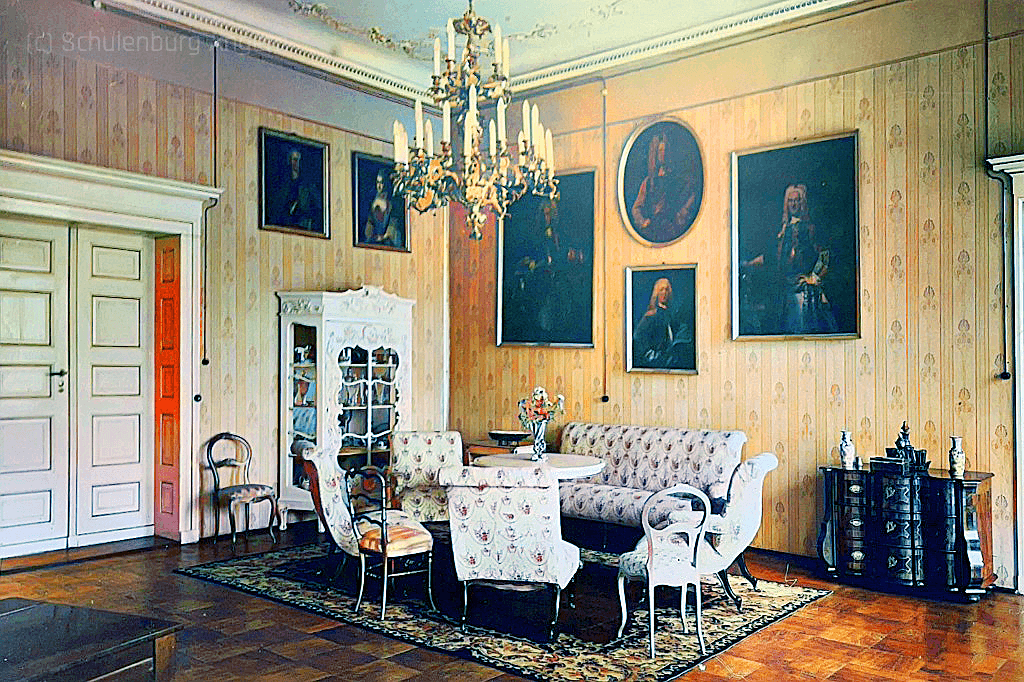

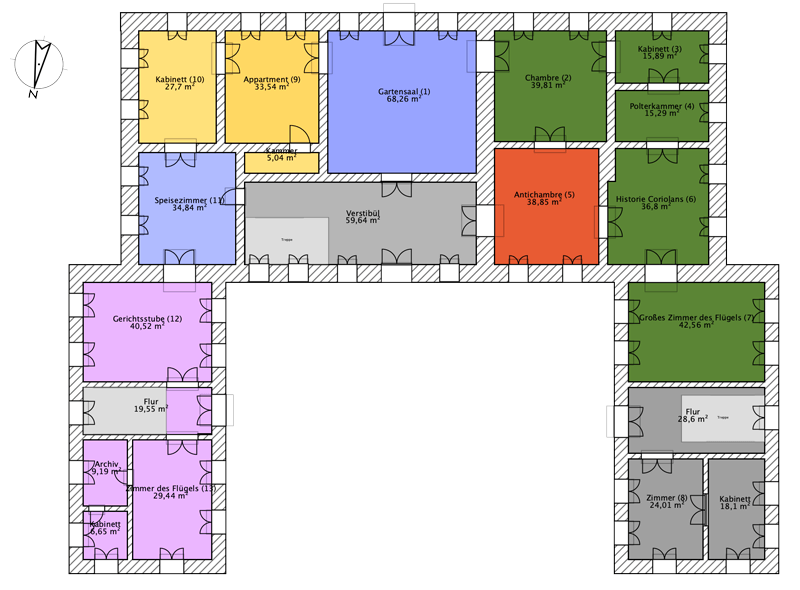

Die räumliche Struktur des Schlosses folgt dem Prinzip der Enfilade, das heißt, die Repräsentationsräume sind in einer durchgehenden Raumflucht entlang der Gartenseite angeordnet. Diese lineare Raumfolge wurde durch Appartements gegliedert. Das Appartement des Hausherrn, Christoph Daniel von der Schulenburg, verfügte nachweisbar über ein Antichambre, während die übrigen Appartements meist nur aus Chambre und Kabinett bestanden. Dies zeigen sowohl das Inventarverzeichnis von 1752 (Rep. H 76) als auch die bauliche Struktur der erhaltenen Raumabfolgen (vgl. Publikation Angern 2022, S. 11–12). Diese Gliederung erlaubte eine klare Hierarchisierung zwischen öffentlichem Empfang, privatem Aufenthalt und funktionalem Rückzug. Neben dem Appartment des Hausherrn, gab es auch Gästeappartements mit voll ausgestatteten Schlaf- und Nebenräumen. Das Konzept der Appartements entspricht dem französischen Vorbild und zeugt von der zeitgenössischen Adelskultur, die sowohl Repräsentation als auch private Zurückgezogenheit ermöglichte.

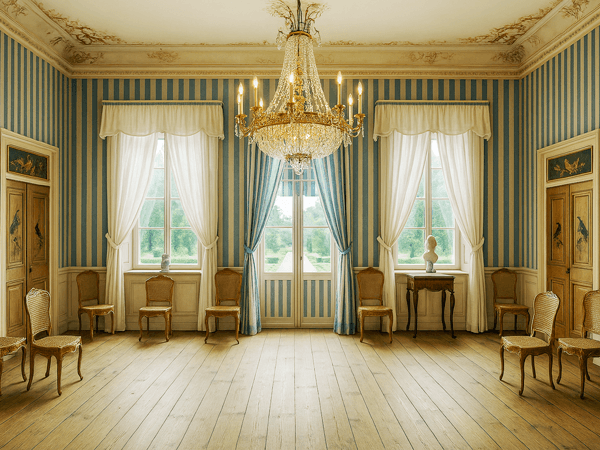

Ein zentrales Dokument für die Rekonstruktion der Innenausstattung bildet das Inventarverzeichnis von 1752, das vom Sekretär Brieres angefertigt wurde. Es verzeichnet detailliert die Ausstattung der repräsentativen Räume des Schlosses. Besonders hervorgehoben wird darin der sogenannte Gartensaal. Dieser war mit blau-weiß gestreifter Leinwand bespannt und mit chinesisch inspirierten Supraporten geschmückt, darunter Schildereistücke mit Geflügelmotiven über den Türen, Kaminen und Schränken. Auf den Kaminen standen zudem kleine Statuetten, die thematisch Jagd, Natur und Exotik aufgriffen. Der Gartensaal wurde durch weiße Leinwandgardinen mit Falballas, Berliner Rohrstühle sowie zwei weiße Portieren in Szene gesetzt. Diese Kombination betonte die Leichtigkeit und Bewegtheit, die dem Rokoko eigen ist.

KI generierte Ansicht des Gartensaals um 1750

Stilistisch lässt sich die Innenausstattung eindeutig dem Rokoko zuordnen, wobei sich in der Zurückhaltung der Wandgestaltung und der formalen Klarheit der Raumanordnung noch spätbarocke Elemente zeigen. Die Gestaltung erinnert an ähnliche Ensembles in Mitteldeutschland, insbesondere an Schloss Mosigkau. Wie dort finden sich auch in Angern gestreifte Wandbespannungen, chinesische Supraporten, symmetrische Enfiladen und die Kombination aus dekorativer Leichtigkeit und funktionaler Ordnung.

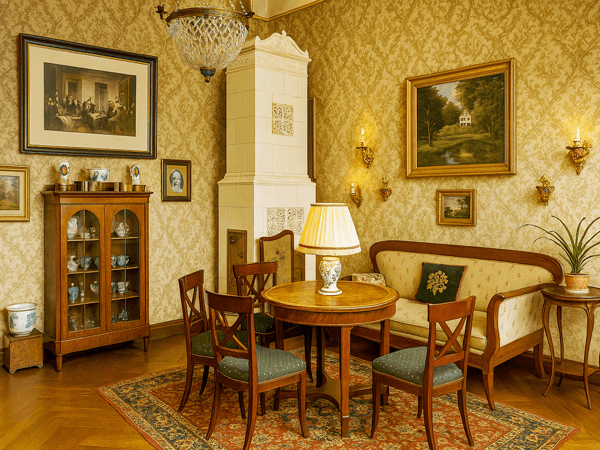

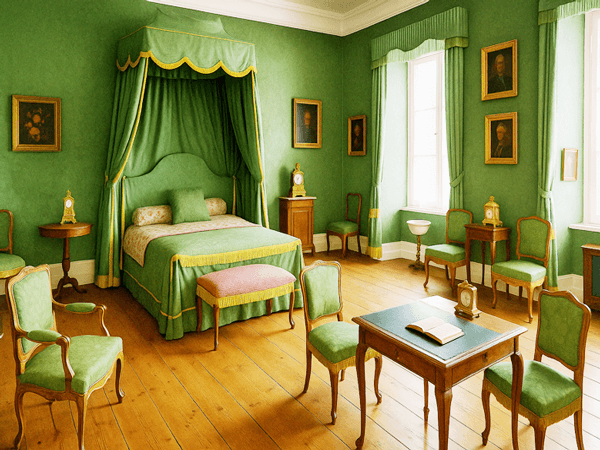

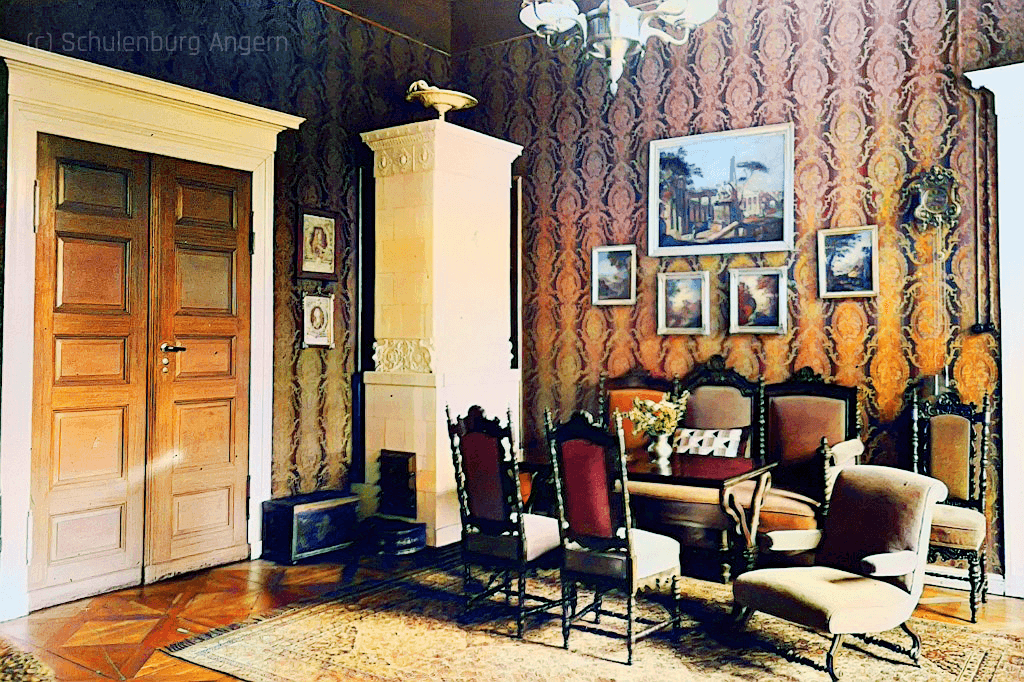

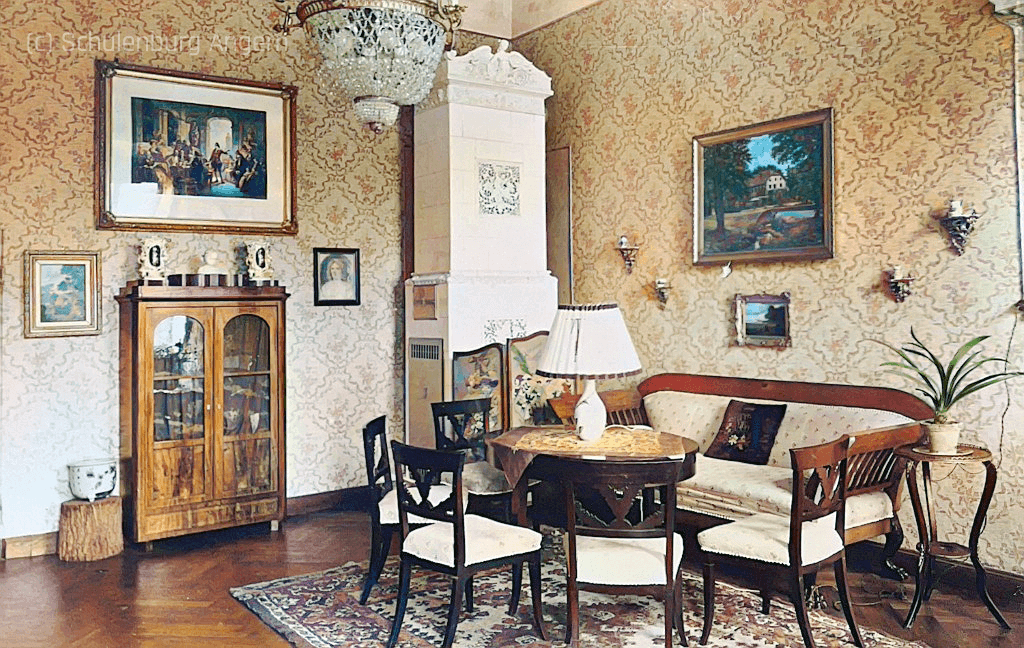

Das Appartment von Christoph Daniel in Grünem Damast und Brocatell, ähnlich dem Audienzzimmer in Schloss Mosigkau. Die Tapisserien wurden mit feinen vergoldeten Zierleisten eingefasst. Dazu kamen passende Vorhänge, Spiegel mit Nussbaumrahmen, Kommoden, Tische mit Wachstuch oder feingestreiften Decken und Sitzmöbel mit gestickten oder damastenen Bezügen. In den Schlafgemächern fanden sich Betten à la duchesse mit farblich abgestimmten Baldachinen, Fransen und Schleifen. Auch das sogenannte "Logierzimmer Seiner Exzellenz" war mit hochwertiger Ausstattung versehen und dokumentiert den Repräsentationsanspruch des Bauherrn.

Ein als Polterkammer bezeichnetes Kabinett, das zugleich als Waffen- und Bibliothekszimmer diente, dokumentiert darüber hinaus das aufgeklärt-militarische Selbstbild Christoph Daniels. Hier fanden sich kunstvoll gearbeitete Musketen mit Perlmutteinlagen, eine Granatenhaubitze, Degen aus Princessbeck und sogar ein Reisesattel mit silberner Garnierung.

Grundriss Schloss Angern um 1750; Grün: Appartment von Christoph Daniel

Die Ausstattung des Schlosses Angern bezeugt nicht nur den gehobenen Lebensstil seines Bauherrn, sondern auch die enge Verbindung zur europäischen Adelskultur im 18. Jahrhundert. Das Rokoko diente dabei nicht nur dem ästhetischen Genuss, sondern war auch Ausdruck sozialer Hierarchie, kultureller Bildung und weltgewandter Selbstdarstellung.

Quellen

- Gutsarchiv Angern: Inventarverzeichnis von 1752 (Rep. H 76)

- Publikation Schloss Angern 2022, S. 10–14

- Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt, Bd. 10.2: Ohrekreis II. Hrsg. vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Petersberg 2001.

- Schloss Mosigkau: https://www.gartenreich.de/de/schloesser-u-gaerten/mosigkau

- Brülls, Holger / Könemann, Dorothee: Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt. Architektur des 18. Jahrhunderts im Elbe-Börde-Raum. Halle/Petersberg: Imhof Verlag, 2002.

- Oesterreich, Cornelia: Rokoko in Mitteldeutschland. Studien zur höfischen Wohnkultur und Architektur. Dresden: Sandstein Verlag, 2010.

- Küster, Hansjörg: Geschichte der Gärten. Von der Antike bis zur Gegenwart. München: C.H. Beck, 2012.