Die südliche Begrenzung der Hauptburginsel von Angern stellt einen der bedeutendsten Abschnitte der gesamten Burganlage dar. Ihre unmittelbare Lage am Wassergraben, die Verbindung zur Turminsel sowie die massive Bruchsteinstruktur machen sie zu einem Schlüsselbereich für die bauhistorische Analyse. Insbesondere die südwestliche Partie mit der erhaltenen Ringmauer sowie die südliche Außenwand des Palas bieten Einblicke in die hochmittelalterliche Wehr- und Wohnarchitektur Norddeutschlands.

Befund E3: Westliche Ringmauer

Befund E4: Nördliche Ringmauer

Befund E1: Östliche Ringmauer der Hauptburg

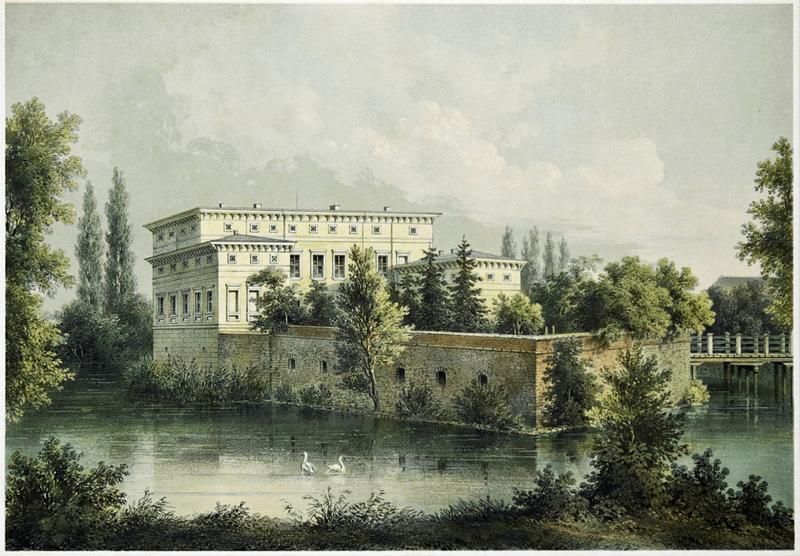

Lage und Kontext: Der dokumentierte Mauerabschnitt befindet sich an der Ostseite der Hauptburginsel von Burg Angern und bildet die Außenwand eines tonnengewölbten Erdgeschossraumes, der Teil des Palas ist. Die Wand verläuft parallell zur östlichen Ringmauer der Burg und steht unmittelbar an der Grabenkante – ein ursprünglich wasserführender Ringgraben, der das gesamte Areal umschloss. In südlicher Richtung wird der untersuchte Abschnitt vom hochmittelalterlichen Bergfried begrenzt, der flankenartig Schutzwirkung entfaltete. Die bauliche Konstellation verweist auf einen funktionalen, jedoch sekundären Teilbereich innerhalb der Burganlage – einen rückwärtigen Raum mit wirtschaftlicher Nutzung in geschützter, aber nicht primär wehrhafter Position. Die Wand ist durch aktuelle Bauaufnahmen, Altbestände und den Stich von Duncker dokumentiert.

Außenansicht der östlichen Außenmauer des Palas mit Fenstern - Stich von Duncker

Baugliederung und Materialbeschreibung

Der untersuchte Mauerabschnitt der östlichen Außenwand des Palas der Burg Angern weist eine klar differenzierbare horizontale und vertikale Gliederung auf, die sich in drei baulich und zeitlich voneinander unterscheidbare Abschnitte gliedern lässt: einen mittleren Bereich mit einer nachträglich eingefügten Fensteröffnung, einen nördlichen Wandabschnitt mit Anzeichen einer frühneuzeitlichen Reparatur sowie einen südlichen Abschnitt mit komplexer Dreigliederung. Diese Gliederung ist nicht nur morphologisch, sondern auch in Bezug auf Materialität, Mauertechnik und Mörtelqualität gut ablesbar.

Mittlerer Abschnitt (Fensterzone): Der zentrale Teil der Wand besteht aus unregelmäßigem Bruchsteinmauerwerk mit lagiger Schichtung. Das Gesteinsmaterial weist unterschiedliche Korngrößen auf; die Steine sind größtenteils unbehauen, vereinzelt finden sich grob zugerichtete Stücke mit sichtbaren Schlagspuren. Als Bindemittel dient ein kalkhaltiger Mörtel mit feinkörnigen mineralischen Zuschlägen, wie sie für das hochmittelalterliche Bauwesen der Region typisch sind. Besonders hervorzuheben ist die segmentbogig überwölbte Fensteröffnung, die durch eine Ziegellaibung gefasst ist. Die Ziegel sind hochkant gesetzt und tragen eine Prägung mit der Aufschrift „Kehnert“. Diese Ziegel stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einer lokalen Ziegelei des 19. Jahrhunderts und weisen auf eine Erneuerung der ursprünglichen Fensterzone hin – entweder im Zuge eines Teilzusammenbruchs der äußeren Mauerschale oder im Rahmen einer funktionalen Umgestaltung des Raumes. Die Fensteröffnung könnte an der Stelle einer älteren Belichtungsöffnung eingefügt worden sein, da der Mauerverband im Anschlussbereich keine erkennbare Bruchlinie aufweist.

Nördlicher Abschnitt: Der nördlich an die Fensterzone angrenzende Wandbereich zeigt ein feiner geschichtetes Mauerwerk aus kleineren Bruchsteinen mit vergleichsweise gleichmäßiger Lagerung. Der verwendete Mörtel ist feiner gesandet und heller in der Farbe. Eine vertikale Trennfuge mit leichtem horizontalem Versatz deutet auf eine eigenständige Bauetappe oder eine lokale Ausbesserung hin. Einzelne eingestreute Fragmente von Backstein sprechen ebenfalls für eine spätere Eingriffsphase. Die Befundlage legt nahe, dass es sich um eine frühneuzeitliche Reparaturmaßnahme handelt – möglicherweise nach einer Setzung oder einem statischen Schaden in der östlichen Außenwand. Aufgrund der geringen Ausdehnung ist von einer kleinflächigen Maßnahme ohne Substanzverlust im größeren Umfang auszugehen.

Südlicher Abschnitt: Der südliche Wandbereich ist baulich am differenziertesten gegliedert und lässt sich in drei vertikal aufeinanderfolgende Zonen unterteilen:

-

Unterbau: Der unterste Bereich besteht aus großformatigem, weitgehend regelmäßig gesetztem Bruchsteinmauerwerk. Die verwendeten Steine sind unbehauen, jedoch systematisch vermauert. Die Breite der Fugen sowie die Homogenität des Materials sprechen für eine originale hochmittelalterliche Bauphase. Das Fundamentmauerwerk zeigt keine Spuren späterer Überarbeitung und dokumentiert den ursprünglichen Anschluss der Wand an die angrenzende Bebauung des Palas.

-

Mittelzone: Über dem Fundament erhebt sich eine horizontale Backsteinlage aus rotbrennenden Vollziegeln. Der Verband ist einfach gehalten, eine durchgehende Läufer-Binder-Gliederung ist nicht erkennbar. Die Lage des Ziegelmauerwerks oberhalb des historischen Bodenniveaus sowie die Beschaffenheit der Mörtelfugen deuten auf eine frühneuzeitliche Aufmauerung hin. Diese Maßnahme könnte in Verbindung mit einer Anhebung des Geländeniveaus im Innenhof stehen oder auf eine teilweise Erneuerung nach Substanzverlust zurückzuführen sein.

-

Oberzone: Die oberste Schicht besteht aus verputztem Mischmauerwerk mit regelmäßig eingesetzten, rechteckigen Fensteröffnungen jüngerer Zeitstellung. Die Öffnungen sind nicht segmentbogig, sondern mit geradem Sturz ausgeführt. Die eingesetzten Fensterfassungen stammen wahrscheinlich aus dem späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Der Verputz verdeckt einen Großteil der Wandstruktur, lässt jedoch an mehreren Stellen ältere Putzreste und Spuren sekundärer Umbauten erkennen.

Ein weiteres bauliches Detail ist eine segmentbogige Öffnung im unteren Mauerbereich der Mittelzone. Sie besteht aus Backstein und könnte auf eine sekundäre Nutzung als Kellerdurchlass oder technischer Zugang verweisen. Die genaue Funktion dieser Öffnung bedarf einer weiterführenden bauarchäologischen Untersuchung.

Wandstärken und funktionale Differenzierung: Die Wandstärke der östlichen Palasrückwand beträgt konstant etwa 90 cm. Diese Stärke ist signifikant geringer als jene der wehrhaften Mauerzüge der Burg und belegt eine andere statisch-funktionale Einordnung:

- Die Wand diente nicht der Verteidigung, sondern der Umschließung eines Tonnengewölbes im Erdgeschoss.

- Ihre Lage an der geschützten Grabenseite ermöglichte eine schmalere Ausführung mit rein lastabtragender Funktion für das aufgehende Mauerwerk über dem Gewölbe.

- Fensteröffnungen in der geschützten Grabenseite sind bauzeittypisch und architektonisch plausibel für wirtschaftlich genutzte Räume (z. B. Lagerräume, Fruchtkammern).

Zu unterscheiden ist diese Wand von der östlichen Ringmauer außerhalb des Palasbereichs. Für diese Ringmauer sind nach regionalen Vergleichswerten deutlich höhere Mauerstärken anzunehmen (häufig 1,50 m bis über 2,00 m), wie sie für hochmittelalterliche Wasserburgen typisch sind (vgl. Ziesar, Lenzen, Kalbe). Eine systematische bauarchäologische Dokumentation der östlichen Ringmauer außerhalb des Palas steht jedoch noch aus.

Deutung und bauhistorische Bedeutung: Die Wand dokumentiert in herausragender Weise die Schichtung verschiedener Bauphasen und die sukzessive Umnutzung eines funktionalen, wirtschaftlich genutzten Palasbereichs. Ihre reduzierte Wandstärke erlaubt Rückschlüsse auf die ursprüngliche Nutzung als Gewölberaum an der Rückseite der Hauptburg, möglicherweise zur Lagerung oder Kühlung. Die sekundären Umbauten (Ziegelöffnung, Verputz) belegen die bauliche Anpassung an veränderte Bedürfnisse über mehrere Jahrhunderte. Die Differenzierung zur angrenzenden Ringmauer verweist auf eine mehrschichtige Verteidigungs- und Nutzungskonzeption der Gesamtanlage. Die klare Trennung zwischen nicht-wehrhafter Palaswand und potenziell stärkerer Ringmauerstruktur ist ein zentraler Hinweis für die Funktionsgliederung hochmittelalterlicher Wasserburgen in der Altmark.

Fazit: Der Mauerabschnitt E1 stellt einen besonders differenziert lesbaren Befund innerhalb der Burg Angern dar. Er vereint authentische hochmittelalterliche Substanz, frühneuzeitliche Substanzerhaltung, industrielle Erneuerung und moderne Umbauten in einer einzigen Wandfläche. Die erhaltene Bausubstanz erlaubt eine exakte Analyse der funktionalen Entwicklung des Palas über rund sieben Jahrhunderte. Die dokumentierte Fensteröffnung mit Ziegellaibung („Kehnert“) ist ein Zeugnis der baulichen Kontinuität und Erhaltung nach dem Dreißigjährigen Krieg.

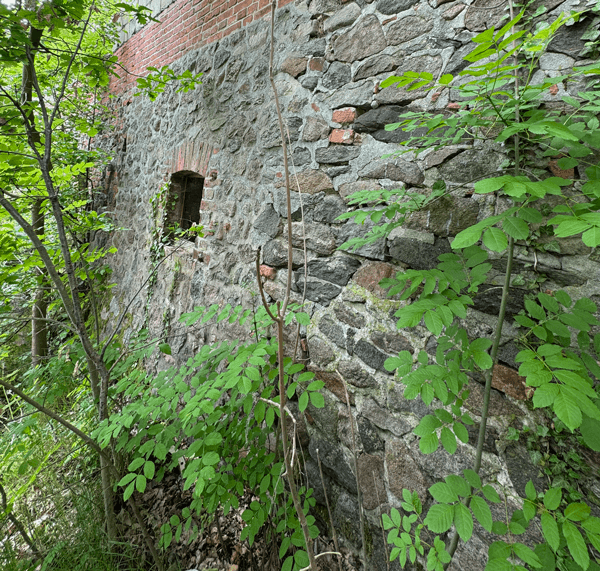

Außenansicht der Fensteröffnung mit östlicher Außenmauer des Palas am nördlichen Gewölbe

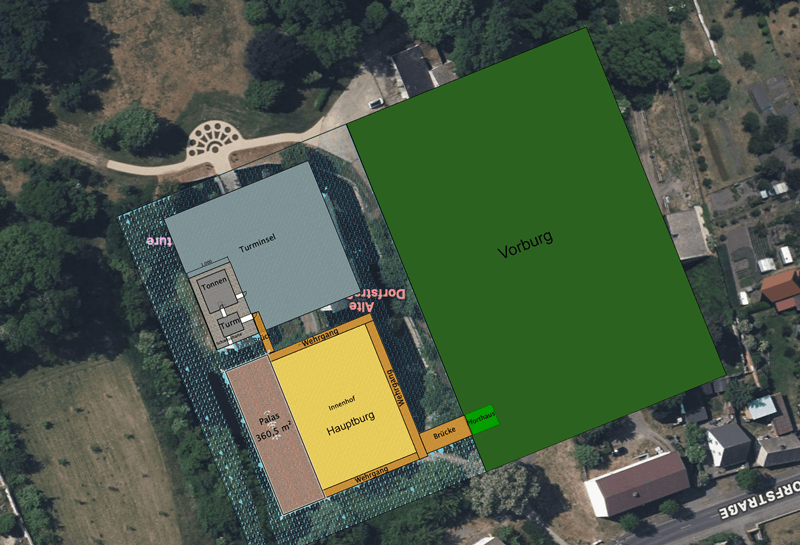

Lageplan der Burganlage Angern mit Hauptburg, Turminsel und Vorburg um 1350

Befund E2: Südliche Ringmauer der Hauptburg

Lage: Die Mauer bildet die südliche Ringmauer auf der Hauptburginsel und grenzt unmittelbar an den Wassergraben zur Turminsel.

Baubefund und Material: Die Mauer besteht im westlichen Teil der südlichen Ringmauer aus großformatigen, unregelmäßig behauenen Feldsteinen, die in trocken wirkender, aber lagerhafter Bruchsteintechnik ohne sichtbare horizontale Mörtelfugen verbaut wurden (zum Sockelbereich vgl. Befund I1). Auffällig ist das Fehlen jeglicher barocker Aufmauerungen oder späterer Ergänzungen. Die sichtbare Höhe beträgt derzeit ca. 2,50–3,00 m; die Mauerstärke kann auf 1,80–2,00 m geschätzt werden. Fenster- oder Türöffnungen sind nicht erkennbar. Die Oberkante ist unregelmäßig abgebrochen, Hinweise auf einen ehemaligen Wehrgang oder Zinnen sind nicht erhalten, jedoch aufgrund der Position wahrscheinlich anzunehmen.

Im östlichen Teil der südlichen Ringmauer besteht die Mauer im unteren Bereich aus grobem, unregelmäßigem Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtelfuge (zum Sockelbereich vgl. Befund I1). Darüber folgen mehrere Schichten aus Ziegelmauerwerk mit unterschiedlichen Verbandstechniken, darunter horizontale Versprünge und leichte Unregelmäßigkeiten in der Ziegelfügung. Diese deuten auf sukzessive Aufmauerungen in mehreren Bauphasen. Der mittelalterliche Abschnitt reicht bis etwa auf die Höhe des ursprünglichen Erdgeschossniveaus.

Südwand des Palas auf der Hauptburg

Im Übergang vom Bruchstein- zum Ziegelmauerwerk ist eine horizontale Versatzlinie mit Mörtelfuge und Materialbruch erkennbar. Dieser horizontale Bruch dürfte die Trennlinie zwischen dem hochmittelalterlichen Kernbau und einer barocken Aufstockung oder Uferanpassung markieren.

Der obere Mauerabschluss besteht aus einer sekundären Ziegelaufmauerung mit unregelmäßigem Verband und Materialversatz. Die Ziegelschicht ist deutlich jünger als das darunterliegende Bruchsteinmauerwerk und dürfte im Rahmen der barocken oder späteren Wiederherstellung des Ringmauerabschlusses erfolgt sein. Diese Maßnahme diente wahrscheinlich der statischen Stabilisierung sowie der Höhenanpassung im Zuge der Errichtung der massiven Ziegelbrücke zur Turminsel.

Im unteren Wandbereich – unmittelbar oberhalb der Wasserlinie – besteht das Mauerwerk aus regelmäßig geschichtetem Bruchstein in Kalkmörtelbindung. Einzelne eingestreute Ziegelstücke deuten auf spätere Reparatureingriffe oder Ausgleichsmaßnahmen hin, ohne jedoch die ursprüngliche Struktur zu überformen. Eine durchgehende Ziegeldurchmischung liegt nicht vor. Aufgrund der homogenen Ausführung, der Materialwahl und der Position kann dieser Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit als bauzeitlich (um 1340) angesprochen werden.

Erhaltungszustand: Im unteren Sockelbereich ist eine horizontale Feuchtezone erkennbar, die sich in Form von Ausblühungen, Mörtelverlust und Verfärbungen manifestiert. Diese Schädigung dürfte auf kapillare Durchfeuchtung durch den anstehenden Wassergraben zurückzuführen sein und erfordert konservatorische Überwachung.

Deutung: Die Mauer diente als außenliegende Begrenzung des Palas und besaß gleichzeitig eine verteidigungstechnische Funktion in Richtung der Turminsel. Ihre Lage gegenüber dem Bergfried belegt eine bewusste Ausrichtung innerhalb des hochmittelalterlichen Verteidigungssystems.

Datierung: Der Bruchsteinabschnitt ist höchstwahrscheinlich bauzeitlich (ca. 1340). Die Ziegelaufmauerungen stammen aus späteren Bauphasen, vermutlich aus der Neuzeit. Es sind keine Spuren barocker Putzfassungen oder nachträglicher Fensteröffnungen erkennbar.

Kontext der Brückenkonstruktion: Die heute erhaltene massive Ziegelbrücke zur Turminsel wurde vor 1735 errichtet im Zusammenhang mit der Aufschüttung des Innenhofs der Hauptburg und ersetzt eine ältere, vermutlich hölzerne Verbindung. Ihre architektonische Ausführung sowie die Materialwahl zeigen deutliche Unterschiede zur mittelalterlichen Ringmauer und dokumentieren den baulichen Übergang vom Wehrbau zum barocken Schlosszugang. Im Ziegelbogen sind mehrere Versprünge und leichte Setzungen sichtbar, was auf eine spätere Reparaturphase oder eine schrittweise Bauausführung schließen lässt.

Bedeutung: Die Südwand des Palas ist einer der wichtigsten erhaltenen Bauteile der Burg Angern. Ihre stratigraphische Gliederung liefert Hinweise auf Bauphasen, Nutzungsänderungen und das Verteidigungskonzept der Gesamtanlage. Ihre architektonische und historische Bedeutung liegt in der Kombination von Wohnbau und Wehrfunktion in unmittelbarer Grabenlage.

Befund E3: Westliche Ringmauer der Hauptburg

Lage und Kontext: Die westliche Ringmauer der Hauptburg Angern verläuft unmittelbar entlang des ehemaligen Wassergrabens und bildet die äußere Begrenzung der Burganlage zur Vorburg. Die Fotografie zeigt die Gesamtansicht dieses Mauerabschnitts aus südwestlicher Richtung, mit Blick auf die gesamte Länge zwischen der historischen Brücke im Süden und dem klassizistischen Anbau im Norden. Die Mauerstruktur verläuft auf einer leicht gebogenen Linie parallel zum Wasserlauf und ist bis auf wenige Durchlässe vollständig erhalten. Vegetative Überwucherungen bedecken große Teile der oberen Partie.

Mauerstruktur und Bauphasen: Das aufgehende Mauerwerk besteht im unteren Bereich aus unregelmäßigem Bruchstein, hauptsächlich aus Granit- und Feldsteinmaterial (zum Sockelbereich vgl. Befund I1). Dieser Sockelbereich lässt sich aufgrund seiner Materialwahl, Verarbeitung und Lage eindeutig der hochmittelalterlichen Erstbauphase um 1340 zuordnen. Oberhalb dieser Zone ist eine aus Ziegeln bestehende Aufmauerung erkennbar, deren Verband, Format und Mörtelstruktur auf frühneuzeitliche Ergänzungen hinweisen (vermutlich 17. bis frühes 18. Jahrhundert). Die Trennlinie zwischen Bruchstein- und Ziegelzone ist stellenweise deutlich ablesbar.

Fensteröffnungen und Umbauten: In der Ziegelzone der westlichen Ringmauer befinden sich mindestens fünf vermauerte Fensteröffnungen (siehe Befund E5), die sich durch leicht segmentbogige Sturzformen und abweichendes Fugenbild vom umgebenden Mauerwerk abheben. Die unregelmäßige Setzung, das Fehlen von Gewänden und die asymmetrische Positionierung im Mauerverlauf sprechen für eine nachträgliche Öffnung dieser Fenster in der Zeit nach 1650 – wahrscheinlich im Zuge der Umnutzung der Ringmauer als Rückwand von Wirtschaftsgebäuden oder Lagerräumen. Eine bauzeitliche Entstehung ist aufgrund der Wandstärke, der Höhenlage und der Ziegelausbildung auszuschließen.

Erhaltungszustand: Die Mauer weist stellenweise deutliche Witterungsschäden, Ausspülungen im unteren Bereich sowie Verwurzelung und Bewuchs in der oberen Partie auf. Die strukturelle Integrität des Bruchsteinsockels bleibt dennoch weitgehend erhalten. Die Ziegelbereiche zeigen Mörtelausbrüche und Spuren von früheren Umbauten. Vegetative Schäden (Kletterpflanzen, Gehölze) haben lokal zu Mauerlockerungen geführt, die konservatorisch erfasst und gesichert werden sollten.

Baugeschichtliche Bewertung: Die westliche Ringmauer dokumentiert eindrücklich die bauliche Entwicklung der Hauptburg Angern vom wehrtechnischen Verteidigungsbau des 14. Jahrhunderts zur funktional überformten Struktur der Wiederbesiedlungsphase nach 1650. Der massive Bruchsteinsockel stellt einen originalen, substanzgesicherten Rest der hochmittelalterlichen Ringbefestigung dar. Die Fensteröffnungen, Ziegelaufmauerungen und baulichen Veränderungen spiegeln die barocke und frühneuzeitliche Nutzungsphase wider. Der Abschnitt belegt die fortwährende Überformung und Anpassung des mittelalterlichen Wehrbaus an geänderte wirtschaftliche und soziale Anforderungen.

Schlussfolgerung: Die westliche Ringmauer ist ein herausragender Quellenbefund für die Transformation von Wehrarchitektur in sekundär genutzte Funktionsräume. Ihre differenzierte Materialität, die gut ablesbaren Umbauphasen und der Erhaltungsgrad machen sie zu einem Schlüsselbefund für die bauhistorische Analyse der Hauptburg Angern. Eine denkmalgerechte Freilegung der Fensterzonen sowie eine konservatorische Sicherung der Mauerkrone sind dringend zu empfehlen.

Befund E4: Nördliche Ringmauer der Hauptburg

Lage und Kontext: Die nördliche Ringmauer der Hauptburg von Angern grenzt unmittelbar an den ehemaligen Wassergraben, der die Hauptinsel vollständig umschloss. Die hier untersuchte Mauer verläuft zwischen dem nordwestlichen Maueranschluss (Übergang zur westlichen Ringmauer) und dem westlichen Ende nahe der Brücke, die ab 1870 die Verbindung zur Vorburg herstellte. Sie bildet die Nordbegrenzung der Hauptburg und liegt der Dorfseite von Angern zugewandt. Die Fotografie zeigt den mittleren Abschnitt dieser Mauer aus südlicher Blickrichtung, jenseits des Grabens.

Baubestand und Material: Der untere Bereich der Mauer besteht aus unregelmäßigem, teils großformatigem Bruchsteinmauerwerk (Feldsteine, Granit, Gneis), das in kalkhaltigem Mörtel mit breiten Lagerfugen gesetzt ist (zum Sockelbereich vgl. Befund I1). Die Mauer wirkt lagerhaft, zeigt aber eine heterogene Materialverteilung und keine systematische Gliederung. Die unterste Lage ist stellenweise mit einer dicken Algen- und Sedimentschicht bedeckt – ein Hinweis auf dauerhafte Wasserbelastung und geringe Fluktuation im Wasserspiegel des Grabens.

Der mittlere Bereich wird durch eine teils stark überformte Zone aus Ziegel- und Mischmauerwerk geprägt. Besonders auffällig ist eine großflächige, unsachgemäß ergänzte Ausbesserung aus industriell gefertigten Ziegeln im linken Drittel des Bildes, die durch ihr regelmäßiges Format, die scharfkantige Verarbeitung und den deutlich helleren Mörtel vom umliegenden Altmauerwerk abweicht. Diese Reparatur lässt sich auf das 19. oder frühe 20. Jahrhundert datieren und wurde vermutlich im Zusammenhang mit dem Brückenbau oder der Umnutzung der Ringmauer vorgenommen.

Überformung und Nutzungswandel: Die massive Überwucherung des oberen Mauerabschnitts mit Strauchwerk und größeren Bäumen verdeckt etwa ein Drittel der Mauerhöhe. Hinweise auf einen Wehrgang oder originale Mauerkrone sind daher nicht sichtbar. Die Anlage scheint in diesem Bereich bereits im 18. oder 19. Jahrhundert ihre wehrtechnische Funktion verloren zu haben und diente seither wahrscheinlich als Grundstücksbegrenzung oder Stützmauer für spätere Garten- oder Parkbereiche.

Zustand und Schäden: Das Bruchsteinmauerwerk ist in der unteren Zone größtenteils intakt, jedoch durch Durchfeuchtung und Pflanzenbewuchs gefährdet. Die horizontale Ziegelausbesserung zeigt starke Mörtelauswaschung, Spannungsrisse und suboptimale Verbindung mit dem Altbestand. In der rechten Hälfte des Bildes ist eine geringfügige Absenkung der Mauerlinie erkennbar – möglicherweise infolge von Setzungen oder Wurzelbelastung. Der Anschluss an die Brücke zeigt keine saubere Verzahnung mit dem Altbestand, sondern einen klaren technologischen Bruch.

Bauhistorische Einordnung: Die untere Bruchsteinzone ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Erstbauphase um 1340 zuzuordnen. Die Mauertechnik, das Material und die Lage zur Grabenfront entsprechen den typischen Gründungstechniken hochmittelalterlicher Wasserburgen der Altmark. Die späteren Überformungen durch Ziegelreparaturen, Verfüllungen und nicht originalgetreue Aufmauerungen lassen auf eine fortschreitende Nutzungsänderung seit dem späten 17. Jahrhundert schließen. Der heutige Zustand ist durch Überformung und Überwucherung stark geprägt, enthält aber im unteren Bereich wichtige bauzeitliche Substanz.

Schlussbewertung: Die nördliche Ringmauer der Hauptburg dokumentiert die ursprüngliche Begrenzung zur Dorfseite hin und ist zugleich ein Beispiel für die schleichende Umnutzung ehemals wehrhafter Strukturen in sekundäre Funktionen. Die erhaltene Bruchsteinbasis belegt die Authentizität des Mauerverlaufs und bietet ein wichtiges Referenzstück für die Bauanalyse der Gesamtanlage. Eine Freilegung des oberen Mauerbereichs sowie eine archäologisch-konservatorische Untersuchung wären erforderlich, um den ursprünglichen Wehrcharakter dieses Abschnitts genauer zu rekonstruieren und substanzielle Schäden durch Wurzeleinwirkung zu verhindern.

Empfehlungen für die weitere Untersuchung

- Detaillierte Baufugenkartierung und Profilzeichnung

- Mörtel- und Materialanalyse (Bindemittel, Zuschlagstoffe)

- Dendrochronologische Untersuchung von verbliebenen Holzelementen (z. B. Wehrganglagerhölzer, falls vorhanden)

- Archivrecherche zur Nutzung und Umnutzung der Südmauer ab 1650

- Kartierung biologischer Schäden und Bewertung der Ufervegetation hinsichtlich konservatorischer Risiken