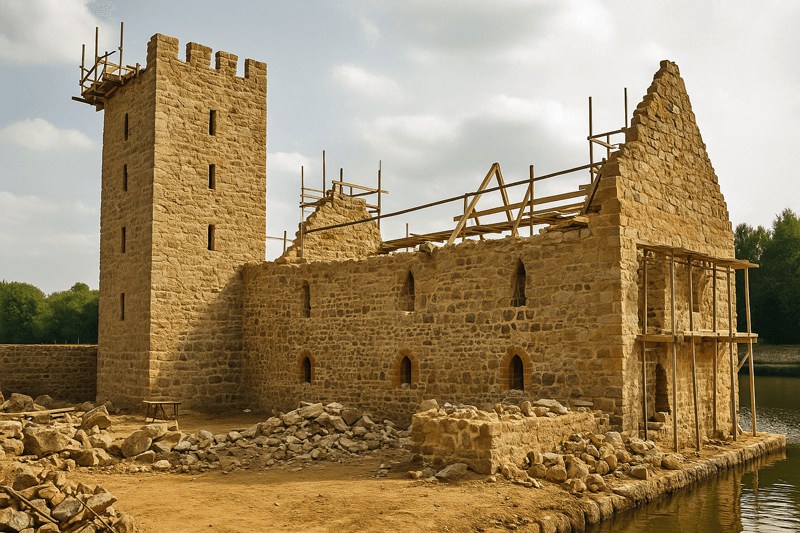

Die Errichtung der Burg Angern um 1340 – Architektur, Handwerk und Kontext. Die Burg Angern entstand um das Jahr 1340 im Auftrag des Erzbischofs Otto von Magdeburg. Diese Befestigungsanlage war Teil einer territorialpolitischen Sicherungsstrategie des Erzstifts in der südlichen Altmark, nachdem 1336 ein Ausgleich mit dem Markgrafen von Brandenburg erreicht worden war. Die Anlage, gelegen an einer bedeutenden Handelsroute, zählt zu den Wasserburgen des Niederungstyps und zeigt exemplarisch, wie sich Wehrhaftigkeit, Verwaltung und Repräsentation im 14. Jahrhundert architektonisch verbanden.

Grundstruktur der mittelalterlichen Burg Angern

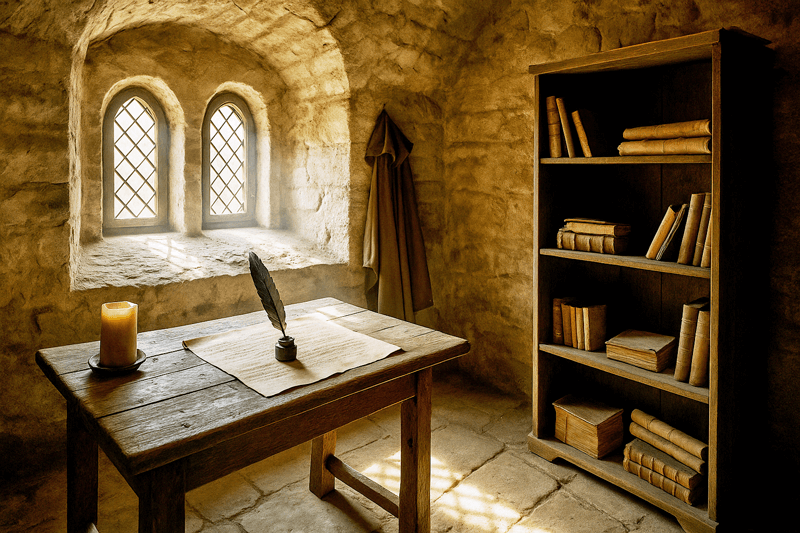

Die Burg bestand aus einem quadratisch mit einer Ringmauer (vgl. Befunde E1 bis E4) versehenen Kernbereich (Hauptburg)(vgl. Befund J1), der aus dem Bergfried als zentralem Wehrturm (vgl. Befunde E1 bis E6) und einem östlich daran anschließenden Palas (Wohnbau) bestand. Der Palas besaß ein tonnengewölbtes Erdgeschoss mit radialem Ziegelverband (vgl. Befunde A1 bis A4) – ein typisches Merkmal hochmittelalterlicher Bauweise um 1340 – und mindestens ein darüberliegendes Obergeschoss mit Wohn- und Repräsentationsfunktion. Kleine, hochgelegene Fensteröffnungen mit Sicherungselementen (vgl. Befunde B1 bis B3) sorgten im Erdgeschoss für minimales Licht bei maximaler Verteidigungssicherheit, während das Obergeschoss über größere hofseitige Öffnungen verfügte. Der Wohnraum war nach innen orientiert und über eine hofseitige Treppe erschlossen.

Aufgrund der dauerhaft feuchten Bodenverhältnisse im Niederungsbereich der Burg Angern war eine stabile Gründung unabdingbar (vgl. Befund K1). Der Baugrund bot dabei eine günstige Voraussetzung: In rund zwei Metern Tiefe befand sich in Angern wahrscheinlich eine dichte, natürliche Lehmschicht, die eine tragfähige und wasserundurchlässige Basis bildete.

Die Rolle führender Bauhütten im mitteldeutschen Raum um 1340

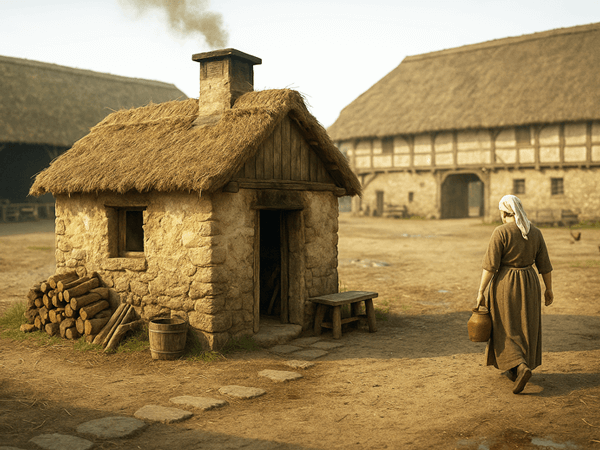

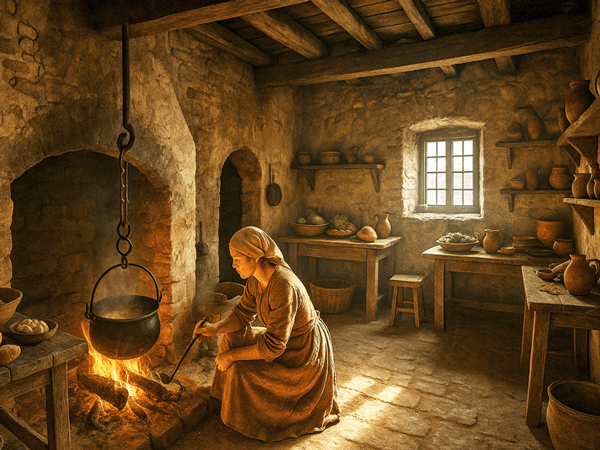

Der Bau der Burg Angern im Jahr 1341 wird in der Dorfchronik von Wilfried Lühe plastisch und detailliert geschildert und stellt einen markanten Einschnitt in der Geschichte des Ortes dar. Auf Veranlassung des Erzbischofs Otto von Magdeburg begann die Errichtung einer befestigten Anlage zur Sicherung des erzstiftlichen Einflusses in der umstrittenen Grenzregion zur Mark Brandenburg. Die Bauarbeiten fanden unter der Aufsicht eines Werkmeisters sowie Aufsehern statt, was auf eine zentral organisierte Bauleitung durch das Erzstift hinweist. Arbeitskräfte wurden aus den umliegenden Dörfern wie Angern, Wenddorf, Mahlwinkel und Cobbel herangezogen. Sie gruben barfuß und in einfachen Beinkleidern den Burggraben, schoben die Erde auf Karren und transportierten sie zum Sumpfgelände oder auf das Burggelände, während andere unter Anleitung die schweren Steine schichteten und mit Mörtel verbanden (Wilhelm Lühe, S. 18–19). Diese lebendige Beschreibung zeigt nicht nur den hohen Aufwand des Baus, sondern auch das Zusammenspiel zwischen zentraler Bauaufsicht und lokaler Arbeitskraft. Der Besuch des Erzbischofs auf der Baustelle, begleitet von Rittern und Knechten, unterstreicht die politische Bedeutung des Vorhabens: Die Burg sollte Schutz bieten, die Landesherrschaft sichern und symbolisch wie militärisch Präsenz zeigen.

Die Erwähnung eines Werkmeisters beim Bau der Burg Angern im Jahr 1341 in der Dorfchronik Angern und Wenddorf (Wilfried Lühe) weist eindeutig auf eine professionelle, zentral gesteuerte Bauleitung hin – ein Charakteristikum landesherrlicher Bauvorhaben des 14. Jahrhunderts. Angesichts der erzbischöflichen Bauherrschaft und der überörtlichen Bedeutung des Projekts liegt die Beteiligung eines mobilen, projektbezogenen Baukollektivs nahe, das unter Leitung eines erfahrenen Werkmeisters agierte. Eine lokale Ausführung ausschließlich durch dörfliche Handwerker kann ausgeschlossen werden; die beschriebenen Arbeiten (Grabenanlage, Mauerwerk aus großformatigen Quadern und Mörtel, bautechnische Aufsicht) erforderten eine erfahrene Bauorganisation. Ob es sich jedoch um eine institutionalisierte Bauhütte im engeren Sinn handelte – wie sie bei monumentalen Kirchenbauten (z. B. Magdeburger Dom) bestand – ist nicht belegt. Wahrscheinlicher ist, dass der Bau durch ein temporäres, erzbischöflich beauftragtes Baukommando unter Leitung eines oder mehrerer Werkmeister durchgeführt wurde, das möglicherweise personell oder strukturell an die Magdeburger Dombauhütte angeschlossen war, ohne deren volles institutionelles Gefüge zu übernehmen. Die Nähe zur Baupolitik von Erzbischof Otto von Hessen und die stilistischen Parallelen zu Bauten wie Ziesar oder Jerichow stützen diese Annahme.

Im mitteldeutschen Raum sind für die Zeit um 1340 mehrere leistungsfähige Bauhütten nachweisbar, die sowohl an kirchlichen Großbauten als auch an profanen Bauaufgaben beteiligt waren. Zu den bedeutendsten zählen:

-

Die Bauhütte des Magdeburger Doms: Unter Leitung von Bischof Otto von Hessen (1316–1343) wurden dort zwischen 1320 und 1360 umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt, u. a. an den Westtürmen. Die Magdeburger Hütte verfügte über spezialisierte Steinmetzen und Maurer mit profunder Erfahrung in Gewölbebauten und Mischmauerwerk, dokumentiert in Werkmeisterlisten und durch markierte Steinquader (vgl. Waack 2001, S. 82–99).

-

Die Bauhütte von Kloster Jerichow: Bereits seit dem 12. Jahrhundert in Betrieb, war sie auch im 14. Jahrhundert aktiv. Ihre Fortführung im hochgotischen Stil ist durch Werkspuren an Ziegelbauten im Elb-Havel-Raum belegt (vgl. Mrusek 1972, S. 154–159).

-

Die Bauhütte der Burg Ziesar: Für das dortige Bischofsschloss sind Umbaumaßnahmen um 1330 bis 1350 mit tonnengewölbten Kellern und funktional gegliederten Palasbauten nachgewiesen. Die stilistische Nähe zu Angern – u. a. im Fenstermaßwerk und der Wandgliederung – legt eine Übertragung von Know-how oder Personal nahe (vgl. Tebruck 2000, S. 214–218).

Der Palasbau in Angern weist deutliche Parallelen zur Werkform der genannten Bauhütten auf – insbesondere in der klar gegliederten Raumaufteilung, der statisch wirksamen Zwischenwandkonstruktion und der präzisen Gewölbetechnik aus Ziegelmauerwerk. Diese Merkmale entsprechen den hochmittelalterlichen Konstruktionsprinzipien, wie sie in den Werktraditionen von Magdeburg, Jerichow und Ziesar zur Anwendung kamen. Zwar fehlen bislang namentliche oder dokumentarische Belege für eine direkte Beteiligung einer bestimmten Bauhütte in Angern, doch spricht die architekturtypologische Übereinstimmung stark für die Mitwirkung von Handwerkern, die entweder aus diesen Hütten stammten oder nach deren Prinzipien arbeiteten. Der Bauauftrag ist zudem durch archivalische Quellen dem Erzbischof Otto von Hessen zuzuweisen, der das Erzstift Magdeburg von 1327 bis 1361 leitete. Dies belegt die enge Verbindung zur erzstiftlichen Baupolitik jener Zeit und stützt die Annahme, dass der Burgbau in Angern in das überregionale Baugeschehen unter erzbischöflicher Regie eingebunden war.

Die Bausubstanz des Palas auf der Hauptinsel von Burg Angern zeugt von einer bemerkenswert präzisen Planung, differenzierter Raumnutzung und statisch ausgefeilter Ausführung. Die eingesetzten Techniken, insbesondere die gedrückten Tonnengewölbe, die konsequente Trennung von Lager- und Erschließungszonen sowie die Verwendung von opus mixtum in Wandstrukturen, lassen Rückschlüsse auf ein hohes bautechnisches Niveau und eine Beteiligung spezialisierter Bauhandwerker zu.

Organisation und Einfluss der Bauhütten im mitteldeutschen Raum um 1340

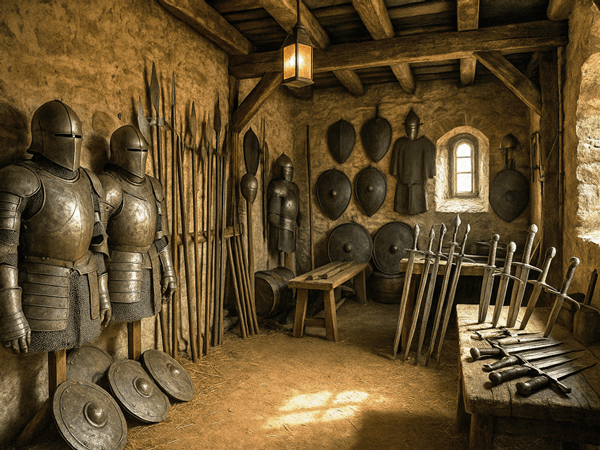

Die um 1340 tätigen Bauhütten in Mitteldeutschland waren komplexe Organisationseinheiten, die nicht nur bautechnisches Wissen, sondern auch soziale und wirtschaftliche Strukturen institutionalisierten. Die führenden Bauhütten – etwa in Magdeburg, Jerichow, Ziesar und Halberstadt – waren maßgeblich an der Verbreitung hochentwickelter Gewölbetechniken, Ziegelverwendung und typischer Grundrissgliederungen beteiligt. Sie verfügten über einen hierarchisch gegliederten Aufbau mit klar abgegrenzten Funktionen: Hüttenmeister (praefectus operis), Werkmeister, Kalkbrecher, Steinmetzen, Maurer, Zimmerleute und Tagelöhner bildeten ein arbeitsteiliges Gefüge, das zugleich in handwerksrechtlicher und sozialer Hinsicht reguliert war (vgl. Binding 1993, S. 112–135).

Der Bauprozess war typischerweise zentral geplant: Der Werkmeister trug die Verantwortung für Entwurf, Maßverhältnisse, Materialwahl und statische Berechnung. Überlieferte Werkzeichnungen und Maßrisse – insbesondere aus dem Umfeld der Dombauhütten – belegen eine geometrisch-rationale Entwurfslogik, die auch auf Profanbauten abstrahlte. Dabei spielten modulare Maßeinheiten und oktogonale Proportionssysteme eine wichtige Rolle (vgl. Kraus 2007). Die Ziegeltechnik, wie sie sich im Palas von Angern in Form von regelmäßigem Klosterformat-Ziegel und opus mixtum zeigt, war charakteristisch für Bauhütten, die an Kloster- und Burganlagen des Erzstifts Magdeburg arbeiteten – etwa in Ziesar, Leitzkau oder Jerichow (vgl. Dehio 2002, S. 91; Suckale 1998, S. 347–349).

In der Altmark wirkten diese Bauhütten nicht als mobile Einheiten, sondern als überregionale Kompetenzträger, die in landesherrlichem oder geistlichem Auftrag tätig wurden. Besonders in der Zeit nach dem Mongolensturm und vor dem großen Interregnum erlebten diese Organisationen eine starke Konsolidierung. Ihre Mitglieder unterlagen eigenen Rechtsnormen, Lohnordnungen und einem verbindlichen Schwur auf Hüttenbräuche – ein Vorläufer der späteren Steinmetzbruderschaften.

Die bautechnische Qualität des Palas von Angern – etwa die präzise gesetzten Ziegelgewölbe ohne Gurtbögen, die klimatisch und statisch optimierte Raumgliederung und die belastbare Zwischenwand in opus mixtum – verweist deutlich auf die Einbindung in diesen Werkzusammenhang. Auch wenn für Angern keine urkundlichen Hinweise auf eine spezifische Bauhütte überliefert sind, lassen die konstruktiven Merkmale auf eine Schulung durch das Dombauumfeld von Magdeburg schließen. Die geometrische Logik der Raumgliederung, die Maßhaltigkeit des Ziegelmauerwerks und die funktionale Kohärenz entsprechen exakt dem Kanon führender Bauhütten des mitteldeutschen Raums um die Mitte des 14. Jahrhunderts.

Magdeburger Bauhütte um 1340: Zweigstelle für profane Architektur?

Die Bauhütte des Magdeburger Doms fungierte im 14. Jahrhundert als eine der führenden mittelalterlichen Dombauhütten im mitteldeutschen Raum. Unter der Leitung von etwa 1320 bis 1360 tätigen Werkmeistern entwickelte sie eine hohe Spezialisierung in Steinmetz- und Maurerarbeiten, insbesondere im Gewölbebau und Mischmauerwerk, wie am Bau der Westtürme dokumentiert ist. Initiiert durch Erzbischof Otto von Hessen (1316–1343), erfolgte eine organisatorische Kuratierung, bei der ein „Baurichter“ (rector fabricae) die Bauhütte als umfassende Einheit leitete — einschließlich handwerklicher und administrativer Aufgaben.

Die Arbeit dieser Hütte war geprägt von modularer Planbarkeit, hierarchischer Arbeitsorganisation und direkter Aufsicht durch Hüttenmeister, Werkmeister, Parliere, Steinmetze und Gesellen. Es gab geregelte Ausbildungs- und Lohnordnungen innerhalb der Steinmetzbruderschaft, eigene Gerichtsbarkeiten und gelebte Hüttentraditionen. Die Hütte verfügte über standardisierte Maßsysteme sowie präzise Konstruktionstechniken, die zum Beispiel Ziegelformate wie das Klosterformat bestimmten — ein Merkmal, das sich auch in Angern wiederfindet.

Baumaterialien und Bauweise

Die Bauarbeiten an der Burg Angern im Jahr 1341 sind in der Dorfchronik eindrücklich geschildert: Unter der Aufsicht von Werkmeistern arbeiteten Dorfbewohner aus Angern, Wenddorf, Mahlwinkel und Cobbel an der Anlage des Grabens, am Transport von Steinen sowie an der Herstellung und Verarbeitung von Mörtel. Der Erzbischof selbst besichtigte die Baustelle, lobte den Fleiß der Arbeiter und versprach ihnen Schutz unter dem entstehenden festen Haus (Lühe, Wilhelm: Dorfchronik Angern und Wenddorf, S. 18–19).

Die Konstruktion erfolgte überwiegend in der für die Altmark typischen Feldsteinbauweise. Als Baumaterial dienten unregelmäßig gebrochene Feldsteine, die aus den umliegenden Äckern und Kiesrücken gewonnen wurden. Sie wurden in opus emplectum verarbeitet – einem Mauerverband aus zwei sichtbaren Mauerschalen und einer innenliegenden Verfüllung aus Bruchstein und Kalkmörtel. Die Farbigkeit der Feldsteine reichte von Grau über Weiß bis Schwarz, wodurch das Mauerwerk ein unruhiges, aber widerstandsfähiges Erscheinungsbild erhielt. Der verwendete Mörtel bestand aus ungelöschtem Kalk, Sand und Wasser, teils mit Zuschlägen wie Ziegelmehl oder Holzasche zur Erhöhung der Bindekraft. Die Fugenführung war unregelmäßig, der Mörtel grobkörnig – charakteristisch für das 14. Jahrhundert, in dem Zweckmäßigkeit und Geschwindigkeit vor formaler Regelmäßigkeit standen.

Die Mauern wurden schichtweise errichtet, beginnend mit einem Fundamentgraben, der mit Kies, Lehm und einer Lage größerer Steine verfüllt wurde. In den unteren Mauerzonen kamen besonders massive Steine zur Anwendung. Die Wandstärken variierten je nach Funktion: Während Wohngebäude in der Regel Mauern von 0,8 bis 1,2 m aufwiesen, konnten Wehrtürme Wandstärken bis zu 2,5 m erreichen – so auch in Angern (vgl. Befund I1).

Die Erdgeschosse waren mit Tonnengewölben oder Stichkappengewölben überspannt, besonders dort, wo Lagerung, Brandschutz oder Feuchteresistenz erforderlich war. In den Obergeschossen kamen hölzerne Balkendecken zum Einsatz. Deren Enden ruhten auf in die Wand eingelassenen Balkenauflagern oder steinernen Konsolen. Fensteröffnungen waren klein, hochliegend und zur Verteidigung geeignet. Sie wurden zumeist mit steinernen Gewänden eingefasst und wiesen romanische oder frühgotische Bogenformen auf.

Die Dächer bestanden aus einfachen Sparrendachstühlen. Je nach Nutzung wurden diese mit Reet, Holzschindeln oder Lehmziegeln gedeckt. Ziegeldächer waren im 14. Jahrhundert bereits verbreitet, doch aus Kostengründen wurden Wirtschaftsgebäude und Nebenbauten meist mit Schindeln oder Reet eingedeckt, die lokal leicht verfügbar waren.

Funktion und Vergleich

Die Burg Angern diente nicht allein als militärischer Stützpunkt, sondern zugleich als Verwaltungsmittelpunkt und Wohnsitz der erzbischöflichen Amtsträger. Ihre bauliche Struktur folgt den typischen Elementen hoch- und spätmittelalterlicher Wasserburgen der Altmark, darunter Ringgräben, Turmbauten, Wirtschaftshöfe und befestigte Inselkerne. Vergleichbare Anlagen wie Beetzendorf oder Letzlingen zeigen ähnliche Grundprinzipien. Die in Angern nachweisbare doppelte Inselstruktur – mit klar voneinander abgesetzter Vor- und Hauptburg – stellt jedoch eine architekturhistorische Besonderheit dar und hebt die Anlage funktional und topografisch hervor. Der massiv errichtete Turm sowie die vollständig umlaufenden Wassergräben unterstreichen den kombinierten Repräsentations- und Verteidigungsanspruch, der im Auftrag des Erzbistums Magdeburg umgesetzt wurde. Damit nimmt Angern eine herausgehobene Stellung unter den erzstiftlich geprägten Burgen des mitteldeutschen Raums ein.

Einordnung und Bedeutung

Die Bauweise der Burg Angern um 1340 folgt keinem repräsentativen Gestaltungswillen, sondern steht im Dienst territorialer Sicherung und wirtschaftlicher Kontrolle. Als typische Vertreterin märkischer Frühgotik reiht sie sich in die Reihe funktional orientierter Burgen wie Bischofstein, Kalbe/Milde oder Brome ein. Charakteristisch ist der bewusste Verzicht auf monumentale Elemente zugunsten klar strukturierter, wehrhaft angelegter Bauteile. Diese Reduktion auf Zweckmäßigkeit – kombiniert mit durchdachter Raumgliederung und statischer Effizienz – verleiht der Anlage ihren historischen Reiz. Ihre bauliche Schlichtheit und zugleich hohe Funktionalität ermöglichen heute eine plausible Rekonstruktion, gestützt auf erhaltene Vergleichsanlagen der Region.

Pest und Siedlungsschwund

Nur wenige Jahre nach Fertigstellung der Burg erreichte im Jahr 1348 die Pest (der „schwarze Tod“) auch die Altmark. Die Dorfchronik beschreibt eindrücklich den Schrecken, der dem „mageren Reiter auf fahlem Pferde“ vorausging, und verweist auf das massenhafte Sterben in Europa. Für Angern, Wenddorf oder die umliegenden Ortschaften fehlen konkrete Nachweise einer direkten Betroffenheit. Doch lässt die Bemerkung, dass ganze Dörfer ausgestorben seien oder aufgegeben wurden, eine starke demografische Zäsur vermuten – möglicherweise auch im Umfeld von Angern (Lühe, Dorfchronik Angern und Wenddorf, S. 20). In diesen Kontext gehört wohl auch das Verschwinden der benachbarten Siedlungen Palnit, Makedal und Briest.

Fazit

Die Burg Angern steht exemplarisch für eine technisch ausgefeilte, dabei bewusst reduzierte Bauform des 14. Jahrhunderts. Sie verbindet regionale Baustoffe mit spezialisierter Handwerkskunst und nutzt die natürlichen Gegebenheiten – insbesondere eine untergründige Lehmschicht und natürliche Quellzuflüsse – zur Ausbildung eines effektiven Graben- und Inselsystems. Ihre Errichtung markiert den Übergang von der rein militärischen Wehranlage zur mehrfunktionalen Adelsburg mit Verwaltungs-, Wohn- und symbolischer Repräsentationsfunktion im spätmittelalterlichen Grenzraum der Altmark. In ihrer architektonischen Sprache und materiellen Struktur spiegelt sich die Konsolidierung erzstiftlicher Territorialherrschaft unter Erzbischof Otto von Hessen ebenso wie der Wandel adliger Herrschaftspraxis im ausgehenden Mittelalter.

Literatur

- Waack, Ulrich: Der Magdeburger Dom. Architektur und Baugeschichte, Regensburg 2001.

- Mrusek, Hans-Joachim: Backsteingotik in Norddeutschland, Berlin 1972.

- Tebruck, Stefan: Burgenbau und Herrschaft in der Mark Brandenburg im Spätmittelalter, Berlin 2000.

- Wäscher, Hermann: Feudalburgen in den Bezirken Halle und Magdeburg, Berlin 1962.

- Krahe, Friedrich-Wilhelm: Burgen des deutschen Mittelalters, Würzburg 2000.

- Binding, Günther: Baubetrieb im Mittelalter, Darmstadt 1993.

- Binding, Günther: Baustile verstehen: Von der Antike bis zur Gegenwart. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1993.

- Suckale, Robert: Die gotische Architektur in Frankreich 1130–1450, München 1998.

- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I: Regierungsbezirk Magdeburg, München/Berlin 2002.

- Kraus, Thomas R.: Maß und Proportion in der mittelalterlichen Architektur, München 2007.

- Kraus, Andreas: Planung und Organisation im mittelalterlichen Bauwesen. Thorbecke, Stuttgart 2007.

- Schmid, Helmut: Die mittelalterliche Bauhütte – Organisation, Technik, Symbolik. Schnell & Steiner, Regensburg 1995.

Hinweis: Weitere archivalische Nachweise zur Tätigkeit konkreter Bauhütten oder Werkmeister in Angern selbst sind bislang nicht bekannt. Die Zuweisung erfolgt ausschließlich typologisch über Material, Technik und formale Parallelen.